(しろへび坂)

石段の上の手すりに、文京区作成のパネルが掛けられていた。「ふるさと景観賞─ しろへび坂」。ちょっと気色の悪い名だ。

「上中下の三段から成る階段状の坂道は、区内に残る急峻な地形を今に伝えています」とある。

なるほど、特に急な個所に石段を敷設した坂道が、建物の間を細く蛇行して下っている。

★ ★ ★

<鷗外記念館>

武蔵野台地の東の端が、湯島台や本郷台である。

江戸時代の村の名が残って、今の住所表示は「文京区湯島〇丁目」とか「文京区本郷△丁目」となっている。

遥かに遠く遡って ── 縄文海進の頃、この辺りの台地の東側には海が入り込んでいた。縄文人にとって、この台地は、近くの海で魚や貝がとれる一等地だった。文京区だけでも、縄文遺跡が28カ所も発見されているそうだ。

奈良に住む私は、古代に遡れば、わが大和こそ「国のまほろば」だと思っていたが、湯島台地や本郷台地に残る日本列島人の足跡は遥かに遠くて古い。

その後の気候変動で、海は後退して湿地になった。

江戸時代、湿地は埋め立てられていき、不忍池だけが取り残される。

★

── さて、司馬遼太郎の『街道をゆく 本郷界隈』である。

「本郷台の東の縁辺の台地を歩いてみた。このあたりも、"海"に向かって、急勾配をなしている。その坂の上に、森鷗外が住んでいた」。

「その坂」とは、団子坂である。

東京メトロ千代田線の「千駄木」駅から地上に出ると、「団子坂下」の道路標識があった。

『本郷界隈』を片手に、団子坂のゆるやかな坂道を上っていく。

(団子坂の道路)

鷗外が散歩した明治の風情はどこにもない。車の行き交う車道と、それに沿う歩道と、ビルと、商店や事務所。日本国中のどこにでもある町の風景である。

しばらく歩くと、信号機の横に「団子坂上」の標識があった。

(団子坂上の標識)

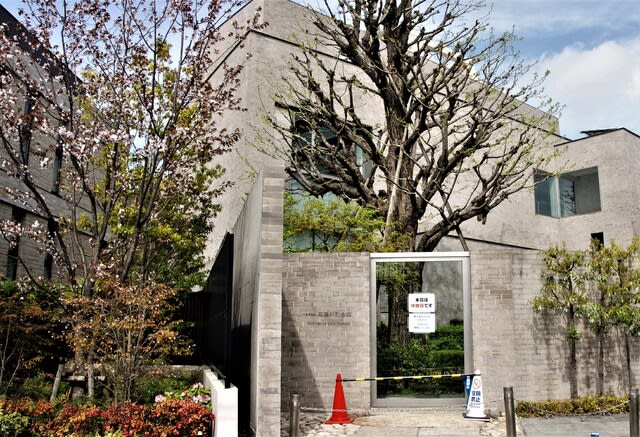

もう少し坂を上ると、道路の反対側にちょっと風変わりな建物があった。設置されたパネルから、ああ、これが鷗外記念館だ 。

。

(鷗外記念館)

鷗外の旧居の跡地は文京区の所有で、この記念館も文京区立である。

この辺りの地図を示したパネルがあった。

(文京区設置のマップ)

名にし負う文京の区であるから、この近くには、鷗外旧居跡の他にも、夏目漱石の旧居跡があり、ほんの少し範囲を広げれば坪内逍遥、正岡子規、樋口一葉らの旧居跡もある。もちろん、旧居そのものが残っているわけではない。

鷗外記念館の入り口は、団子坂の車道に面していない。玄関は、記念館の角を南へ入った小道に面してあった。パネルに「根津神社➡」と記されている小道である。

この小道を根津神社へたどり、さらに東大構内の三四郎の池へと歩くのが、今回のウォーキングの目的である。

(鷗外記念館の表門)

記念館と同じように、鷗外の旧居も東向の、人通りの少ない小道に面していた。その時代には、谷中から上野の方を望むことができたに違いない。

旧居は当初、平屋だったが、のち2階を建て増しした。その2階から、何と品川の海が見えたそうだ。それで、鷗外はわが家に『観潮楼』という名を付けた。(団子坂も、別名、潮見坂という。海が見えたのだ)。

『本郷界隈』に曰く、「鷗外にとって潮というのは、海外という意味もこめていたかもしれない。彼は明治17年以来、4年間ドイツに留学し、この引越しの4年前に帰ってきた。その後も、"西洋"をのどもとまで浸すという濃密な日々を送った。いうまでもなく、ドイツ医学の日本化と、西洋から渡来した美学と文学を自己のものにするための日々である。観潮楼という語感は、単なる漢詩文趣味を超えたものであったろう」。

近代文学史に「観潮楼歌会」という言葉が出てくる。鷗外がこの2階で開いた歌会の名称である。アララギ派の伊藤佐千夫、明星派の与謝野鉄幹、それに佐々木信綱、後には石川啄木や斎藤茂吉らの新進気鋭も参加した。

★

<しろへび坂>

『本郷界隈』には、この辺りの地形を説明した鷗外自身の文章も紹介されている。

「団子坂上から南して、根津権現の裏門に出る岨道(ソワミチ)に似た小径がある。これを薮下の道という」(森鷗外)。

岨道(ソワミチ)とは山の険しい道。旧居の前は、当時、岨道を思わせるような素朴な小径だったのだろう。

「(薮下の道の)崖の上は向ケ丘から王子に連なる丘陵である。そして、崖の下の畠や水田を隔てて、上野の山と相対している」(森鷗外)。

『本郷界隈』は言う。「要するに、薮下の道は、…… 武蔵野台地が尽き果てる崖に添う道である。左側が、ときに谷になっておちこんでいる」。

鷗外記念館の玄関前の細い道が、「薮下の道」である。

そこに立つ令和の時代の私の眼下には、鷗外が書いたような「畑や水田」はなく、また、その向こうに「上野の山」も見えない。

ただ、『本郷界隈』が「ときに谷になっておちこんでいる」と言う光景はあった。

現在の「崖の下」の景色が、冒頭の写真の「しろへび坂」である。

(しろへび坂)

「武蔵野台地が尽き果てる崖に添う道」であることは実感できる。あちこちを、地形、地学的視点で見て回る『ブラタモリ』みたいだ。

冒頭に紹介した文京区のパネル「ふるさと景観賞─ しろへび坂」には、「坂の上から望むと、建物の狭間にスカイツリーが姿を現します」という一文も添えてあった。

この説明を読まなければ、なかなか気づかないだろう。

カメラのズームを望遠にして撮ってみた。ビルの間にスカイツリーがあった 。

。

(ビルの狭間のスカイツリー)

★

<三四郎と美禰子の道>

鷗外記念館には入らない。

『街道をゆく 本郷界隈』の中で私が一番興味深く読んだのは、「薮下の道」の章である。今回のウォーキングの目的は、この小径をたどってみることにある。

『本郷界隈』によると、鷗外に『団子坂』という短編があるそうだ。

若い男女が人気のない小道を話しながら歩いていく。話は二人の会話だけで成り立っている。若い男は大学生で、若い女はヴァイオリンケースを持っているからお稽古返りのお嬢さん。

ここでは二人の話の内容は省略するが、その中で、若い男が「三四郎が何とかいう、綺麗なお嬢さんとここから曲がったのです」と言うのである。

鷗外の作品の中の登場人物が、漱石の作品の中の登場人物のことを話題に出す。司馬さんも面白がっているが、私も愉快に感じた。なにしろ、明治を代表する二人の文豪である。

森鷗外が『団子坂』という小品を書いたのは明治42年。その前年に夏目漱石の『三四郎』が『朝日新聞』に連載された。『団子坂』の主人公は『三四郎』を読んでいて、三四郎と美禰子が歩いた道を歩いているのだ。

そこで、司馬遼太郎の『本郷界隈』も、この小道をたどる。

心ひかれて、私も歩く。

(薮下の道)

団子坂の自動車道路から一本中に入っただけなのだが、人気のない静かな小道である。

ただ、鷗外が書いているような田舎の小径ではなく、今はすっきりと舗装されて歩きやすい。

まだ花びらを少しばかり残した桜の木や新緑がみずみずしい静かな住宅街の道だ。だが、高級住宅街のような所ではなく、ごくふつうの東京の庶民の家々が並んでいる。歩いてゆくと、区立の中学校もあった。

通りから右手の丘に上がる脇道もあったが、その先で住宅は切れて、藪になってい

た。

歩いて行っても、三四郎と美禰子が歩いたような野の広がりや小川が流れる風景はなかった。

(薮下の道)

それでも歩いて、感じることが大切なのである。

『三四郎』を読んだのは18~19歳ごろだったか??

じっくりと読んだわけではない。さっとストーリーを追っただけだった。あの年齢の頃、何かを探し、やみくもに求め、いろんなものにぶつかっていた 。

。

もう少しゆっくりと歩いたほうがいい、と、今の私は当時の私に呼びかける。人より先に行こうとか、あせって結論を求めるとか、そんなことより、時々立ち止まって周りの景色を楽しみながら、ゆったりと歩いて行けばいいんだよ。

主人公の三四郎は23歳。満年齢なら22歳。熊本の第五高等学校を卒業して上京し、東京帝大に入る。上京する途中、宿で1泊し、2日間列車に揺られてやっと東京に到るような明治40年頃の話である。九州の眠ったような田舎から出てきた青年は、西洋に追いつこうと激しく動く東京の中で、大学やその周辺にいる人々と出会い、とまどい、生き方を模索する。出会いの中には女性もいる。ヒロインの名は美禰子(ミネコ)。三四郎と同年齢ぐらいの魅力的な東京の女性である。

『三四郎』を読んだ頃の私には、三四郎のとまどいや模索がピンとこなかった。読みながら退屈した。

ただ、美禰子という女性は魅力的だと思った。「コケティッシュ」という言葉が頭に浮かんだのを覚えている。とても魅力的だが、しかし、好きにはなれなかった。

それから後、学生時代に『こころ』をはじめとする漱石作品を読んだ。特に『こころ』は強いインパクトがあった。そのテーマ性の強さに比べ、『三四郎』という作品は、『吾輩は猫である』などと同列の淡々とした作品だと思い、長く忘れてしまった。

『本郷界隈』で語られる「美禰子」像も、若い日の私が思い描いた美禰子像と大差ないように思う。こういう美禰子像が一般的な見方なのだろう。

「漱石の『三四郎』についてふれておく。主人公たちが、団子坂に菊人形を見物にゆくくだりが出てくる。迷子が出るほどの雑踏であった。… 雑踏で気分がわるくなった女主人公の美禰子が、三四郎を人気のない小道へ誘う」。

「小川が、流れている。やがて根津にぬける石橋のあたりまできた」。

「美禰子は、人目のない道に入ってから、『迷子の英訳を知っていらしって』と問う。『教えてあげましょうか』と言って、ストレイ・シープという言葉を、三四郎の胸のなかに投げこむのである」。

ストレイ・シープ(迷える羊)は、新約聖書に出てくるイエスの言葉である。もし1匹の羊が迷い出たとき、羊飼いは99匹を山に残して、迷える1匹を探しに行かないであろうか。神の愛とは、そのようなものである。

(その頃の私は、福音書の話は知っていた)。

美しく、教養もある美禰子は、自分を「迷える羊」だと言って、初心な三四郎の心をひきつける。

コケティッシュな女だと、若い日の私は思った。魅力的だが、好きにはなれない。

だが、読んだのは遠い日のこと。そういう理解でよいのだろうか?? というわずかな引っ掛かりが、当時の若い私の心にあったような気もする。

上に引用した『本郷界隈』のアンダーラインは私が施したのだが、この司馬さんの言い方では美禰子は「悪女」になってしまう。美禰子に対してちょっときびしすぎるのではないかと感じた。美禰子が悪女なら、三四郎は被害者になってしまう。それでは、三四郎の青春まで侮辱することにならないか??

私自身、著者の漱石よりも相当に年上になった。今、読み直したら、美禰子という若い女性は私にどのように映るのだろうか ??

??

『三四郎』を読んだ若い日もなつかしく思われ、この道を歩いてみたかった。

ほどなく、日本医科大のそばを通り、根津権現の裏門に出た。

★

<根津神社(根津権現)>

神仏習合の江戸時代には、根津権現と呼ばれた。その境内は、のちに6代将軍になる家宣の邸があった所。家宣は叔父である5代将軍綱吉の養嗣子となり、江戸城に移る。その邸跡に、綱吉の命で、団子坂上に鎮座していた根津権現が移された。

権現造りの社殿7棟はその頃のもので、今は重要文化財。

ご近所に住んだ森鷗外は、根津神社の氏子だったそう。

裏門から入ると、新緑のみずみずしい丘の上に摂社の乙女稲荷神社があった。結婚式の前か後のようで、新郎新婦らしい男女も見えた。朱の美しい雅やかな神社である。

(乙女稲荷神社)

西門のあたりも、透塀が通って瀟洒で、時代劇に出てきそうな景観である。

(西門と透塀)

根津神社はつつじの名所らしい。一つの丘がつつじの木で埋まっていた。今は4月初旬だから、満開にはほど遠い。

(池のつつじ)

(楼 門)

裏門から入って、朱と緑の美しい境内を歩き、表門から出た。

楼門も堂々としている。

『本郷界隈』は言う。

「根津権現の社殿その他は、権現造り優等生のようなつくりである。桃山文化が生んだ神社建築で、ほどよく重々しい」。

「境内に、池がある。根津権現の池は東大構内の三四郎池と同様、本郷台地の地下水脈が湧きだしたものであるらしい」。

関東地方の台地では、「井戸を掘りぬく(筒状に掘削する)技術は中世末期までみられなかったといわれる」。

「平安時代の武蔵の国では、地表をひろく掘りはじめてスリバチ状にし、底に湧いた水を汲むというふうだったそうである。掘りかねるということから、『ほりかねの井』といわれた」。

「根津の池や三四郎池は、ひょっとするとほりかねの井が、たまたま豊富な水脈にあたって大きく湧出したものかもしれない」。

「いずれにしても、中世以前の武蔵人にとって、いのちの水である」。

「この地が、江戸時代に甲府中納言(6代将軍家斉のこと)の屋敷になったり、そのあとが神社になったりする以前から池を中心に神聖な場所だったのではないか」。

司馬さんは文献的な根拠はないと断っているが、私もこの考えにとても共感する。

初め、鬱蒼とした木陰に小さな社と、神を祀るために水を汲む泉があった。その後の屋敷も、神社も、それらを取り込みながらつくられたのであろう。

それでは、三四郎の池に行ってみよう。