ほととぎすを描きながら、こいつ、ボーダーシャツを着ているなあ、などと思う。この鳥は、夏に遠く南から渡ってくるという。 「南」ってどこ? 東南アジアやインドのほう? 寒いより暑いほうが好き、でも暑すぎるのはいやだから夏は日本までやってくるってことか。 托卵する鳥で…つまり、子育てはしないのだ。

「キョキョキョ」と鋭く切り裂くような鳴き声と、また口の中が赤いのでそれが血のように見え、「血を吐くように啼く」と言われたりしたという。

正岡子規の本名は正岡常規(つねのり)。 21歳のとき、はじめて血を吐いた。結核だった。

それで彼は、自分の俳号に、「子規」とつけた。ほととぎすのことである。さっぱりとした性格の子規は、そうやって自分に迫ってきたその暗い翳をあかるく吹き飛ばしてみせたのだろう。血なんか吐いちゃいない、口の中が赤いだけさと。

ほととぎすは、古い時代からよく和歌・俳句に詠われた。(信長の「なかぬなら殺してしまへ時鳥」など。) 漢字で、「不如帰」「時鳥」「杜鵑」「子規」などと表記される。

正岡子規は日清戦争へ従軍した。が、たいしたこともできないままに戦争は終了し、その帰り、子規はまた喀血した。神戸の病院に入院し、その2ヶ月の入院の後、いったん松山へ行き、2ヶ月間だが、漱石のいる下宿に同じ屋根の下に暮らした。正岡子規が一階、漱石が二階である。

漱石が学校のしごとから帰ると、子規のもとには俳句の仲間が毎日集まっており、わいわいがやがやとやっていた。漱石も俳句はつくるが、それに加わらず二階に上がり、勉強をしようとするが、一階がうるさくてはかどらずイライラした。夏目金之助…のちの漱石、この男は、若い時、どこへ行ってもこのようである。

正岡子規は陽気な性格だったようである。文学青年だったが、一人で小説を書くような事より、皆と集ってにぎやかに句会をやっているのが性に合った。仲間の中心にいることが自然で、「大将」なのだった。

集まった仲間が文学の話のできる男ばかりとは限らない。そういうとき子規は「野球をやろう」と言った。愛媛松山の野球は、正岡子規によってもたらされたという。

四国4県はどこも高校野球が強い、という印象がある。昔も今もプロ野球の球団はないが、現在、四国アイランドリーグ(来年からは九州の2県も加わって四国・九州アイランドリーグとなる)というものができて、松山には坊ちゃんスタジアムと名づけられた球場がある。

子規は東京で野球をおぼえ、これに熱中した。キャッチャーをやっていたという。この頃の野球は、グラブなどというものはなく、素手でバシッと球をとっていた。当然、掌は真っ赤になる。

夏目漱石が東京で就職せずに伊予松山へ行ったのは、東京のある女の追跡からのがれるためだった、といううわさがあった。「ある女」とは、東京で若い漱石が惚れて結婚したいとおもった娘の母親で、その母親が漱石を追跡して調べまわす、という話である。その母親の強気な性格をきらい、逃げるために漱石は伊予松山への教師の仕事を受けたというのである。これはあくまで「うわさ」であり、漱石自身は後にきっぱり否定しているのだが、鏡子夫人は、その後の結婚生活での漱石の神経症発作時の妄想癖を考えると、まったくの「うわさ」だけとも思えないと述べている。また、

〔ここ(松山)にいた一年間は夏目にとってはたいへん不愉快のものであったらしゅうございます。〕

と鏡子夫人は述べている。夏目漱石という人は、若い時、どこへ行っても不満ばかりだ。松山でも、ロンドンでも、東京へ戻ってからも。そういう「生き辛い性質」にできているようだ。よほど過敏な神経をもっていたらしい。

漱石と中根鏡子が(東京で)見合いをしたのはこの松山時代である。鏡子の父中根重一が漱石をたいへん気に入ったようである。 ただし、二人が結婚生活に入るのは、漱石が松山から転任して熊本へ行った後になる。

正岡子規は、俳句の世界にあたらしい評価基準を設定し、そうすることで歌や俳句に革命をもたらしたようである。ぼんやりと雰囲気を詠うのではいけない、くっきりと「写生」せよ、というような考え方である。

『坂の上の雲』(司馬遼太郎著)の中に、こういう場面がある。

〔「写生能力の不足じゃな」

と、子規は妙なことに結びつけて、漱石をからかった。これ以前から子規はかれの芸術主張のひとつとして写生主義をかかげていたが、漱石はその点にはあまり関心を示しておらず、

「また写生か」

と噴きだした。〕

後の漱石が、絵を描くようになり、また小説の中でも『吾輩は猫である』の中で猫のスケッチの場面を入れたり、『草枕』の主人公を画かきに設定して「小説に筋などいらない」と言わせてみたりということを考え合わせると、あるいは子規とのつながりが漱石に何かをもたらしたのかもしれない。

〔夏目が月給をとってくると、時々小遣いをやろうなどといって子規さんに金をやっていたものだそうです。そこでさんざん食い散らかして、いざ東京へかえるという時になって、旅費がないからくれろというので渡しますと、東京へかえる前に奈良見物をしてお費(つか)いになったということです。〕 (夏目鏡子述『漱石の思い出』)

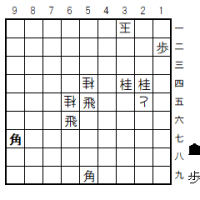

この奈良見物のときに(1895年10月)、子規は、みんな知っているあの有名な句を詠んだ。これである。

柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺

1897年、子規は『ホトトギス』を創刊した。これは俳句雑誌であるが、子規の本業は別にあり、新聞記者であった。しかし、徐々に子規の身体はよわっていった。

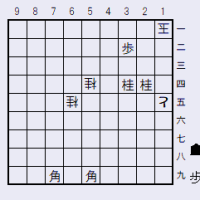

1900年、漱石のロンドン留学が決まった。日本を横浜から船で発つ漱石に、子規は、

秋の雨荷物ぬらすな風引くな

と送別の句を送った。二人は東京とロンドンとで手紙のやりとりとをし、漱石は『ホトトギス』に、文学評論などの文章を書いて寄せている。

その漱石のロンドン滞在中に、正岡子規は34歳で亡くなった。正確には1902年9月19日午前1時で、その夜は十七夜であった。その十七夜月の明かりが庭の糸瓜(へちま)の葉のいくつかを光らせていた。(9月19日を「糸瓜忌」という。) 子規にかわいがられた同郷の後輩である高浜虚子は、その傍らにて

子規逝くや十七日の月明(げつめい)に

と詠った。 その高浜虚子が、雑誌『ホトトギス』を受け継いだ。

1904年、夏目漱石の千駄木の家に、「子猫」があらわれた。

高浜虚子は、神経症になやむ漱石に、小説を書いてはどうかとすすめた。言われるままに書いてみたらすらすらと書けた。その小説に、はじめ漱石は『猫伝』というタイトルを考えていたが、虚子は、それよりも『吾輩は猫である』がいいと言い、それでそう決まった。 『吾輩は猫である』は、翌05年『ホトトギス』正月号に載った。これがたいへんに好評で、もっと書け、とせっつかれた。それで漱石は「こんなものでよいならいくらでも書ける」と気分良く続きを書いた。さらには翌1906年には『坊ちゃん』『草枕』を書く。

〔これから翌年にかけて『猫』の続きを書き、『幻影の盾』だとか、『一夜』だとか、その翌年にも『猫』の続きのほかに、『坊ちゃん』や『草枕』などを書きまして、ほとんど毎月どこかの雑誌に何か発表しないことはなかったくらいでしたが、書いているのを見ているといかにも楽しそうで、夜なんぞもいちばんおそくて十二時、一時ごろで、たいがいは学校から帰ってきて、夕食前後十時ごろまでに苦もなく書いてしまうありさまでした。〕

(夏目鏡子述『漱石の思い出』)

「キョキョキョ」と鋭く切り裂くような鳴き声と、また口の中が赤いのでそれが血のように見え、「血を吐くように啼く」と言われたりしたという。

正岡子規の本名は正岡常規(つねのり)。 21歳のとき、はじめて血を吐いた。結核だった。

それで彼は、自分の俳号に、「子規」とつけた。ほととぎすのことである。さっぱりとした性格の子規は、そうやって自分に迫ってきたその暗い翳をあかるく吹き飛ばしてみせたのだろう。血なんか吐いちゃいない、口の中が赤いだけさと。

ほととぎすは、古い時代からよく和歌・俳句に詠われた。(信長の「なかぬなら殺してしまへ時鳥」など。) 漢字で、「不如帰」「時鳥」「杜鵑」「子規」などと表記される。

正岡子規は日清戦争へ従軍した。が、たいしたこともできないままに戦争は終了し、その帰り、子規はまた喀血した。神戸の病院に入院し、その2ヶ月の入院の後、いったん松山へ行き、2ヶ月間だが、漱石のいる下宿に同じ屋根の下に暮らした。正岡子規が一階、漱石が二階である。

漱石が学校のしごとから帰ると、子規のもとには俳句の仲間が毎日集まっており、わいわいがやがやとやっていた。漱石も俳句はつくるが、それに加わらず二階に上がり、勉強をしようとするが、一階がうるさくてはかどらずイライラした。夏目金之助…のちの漱石、この男は、若い時、どこへ行ってもこのようである。

正岡子規は陽気な性格だったようである。文学青年だったが、一人で小説を書くような事より、皆と集ってにぎやかに句会をやっているのが性に合った。仲間の中心にいることが自然で、「大将」なのだった。

集まった仲間が文学の話のできる男ばかりとは限らない。そういうとき子規は「野球をやろう」と言った。愛媛松山の野球は、正岡子規によってもたらされたという。

四国4県はどこも高校野球が強い、という印象がある。昔も今もプロ野球の球団はないが、現在、四国アイランドリーグ(来年からは九州の2県も加わって四国・九州アイランドリーグとなる)というものができて、松山には坊ちゃんスタジアムと名づけられた球場がある。

子規は東京で野球をおぼえ、これに熱中した。キャッチャーをやっていたという。この頃の野球は、グラブなどというものはなく、素手でバシッと球をとっていた。当然、掌は真っ赤になる。

夏目漱石が東京で就職せずに伊予松山へ行ったのは、東京のある女の追跡からのがれるためだった、といううわさがあった。「ある女」とは、東京で若い漱石が惚れて結婚したいとおもった娘の母親で、その母親が漱石を追跡して調べまわす、という話である。その母親の強気な性格をきらい、逃げるために漱石は伊予松山への教師の仕事を受けたというのである。これはあくまで「うわさ」であり、漱石自身は後にきっぱり否定しているのだが、鏡子夫人は、その後の結婚生活での漱石の神経症発作時の妄想癖を考えると、まったくの「うわさ」だけとも思えないと述べている。また、

〔ここ(松山)にいた一年間は夏目にとってはたいへん不愉快のものであったらしゅうございます。〕

と鏡子夫人は述べている。夏目漱石という人は、若い時、どこへ行っても不満ばかりだ。松山でも、ロンドンでも、東京へ戻ってからも。そういう「生き辛い性質」にできているようだ。よほど過敏な神経をもっていたらしい。

漱石と中根鏡子が(東京で)見合いをしたのはこの松山時代である。鏡子の父中根重一が漱石をたいへん気に入ったようである。 ただし、二人が結婚生活に入るのは、漱石が松山から転任して熊本へ行った後になる。

正岡子規は、俳句の世界にあたらしい評価基準を設定し、そうすることで歌や俳句に革命をもたらしたようである。ぼんやりと雰囲気を詠うのではいけない、くっきりと「写生」せよ、というような考え方である。

『坂の上の雲』(司馬遼太郎著)の中に、こういう場面がある。

〔「写生能力の不足じゃな」

と、子規は妙なことに結びつけて、漱石をからかった。これ以前から子規はかれの芸術主張のひとつとして写生主義をかかげていたが、漱石はその点にはあまり関心を示しておらず、

「また写生か」

と噴きだした。〕

後の漱石が、絵を描くようになり、また小説の中でも『吾輩は猫である』の中で猫のスケッチの場面を入れたり、『草枕』の主人公を画かきに設定して「小説に筋などいらない」と言わせてみたりということを考え合わせると、あるいは子規とのつながりが漱石に何かをもたらしたのかもしれない。

〔夏目が月給をとってくると、時々小遣いをやろうなどといって子規さんに金をやっていたものだそうです。そこでさんざん食い散らかして、いざ東京へかえるという時になって、旅費がないからくれろというので渡しますと、東京へかえる前に奈良見物をしてお費(つか)いになったということです。〕 (夏目鏡子述『漱石の思い出』)

この奈良見物のときに(1895年10月)、子規は、みんな知っているあの有名な句を詠んだ。これである。

柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺

1897年、子規は『ホトトギス』を創刊した。これは俳句雑誌であるが、子規の本業は別にあり、新聞記者であった。しかし、徐々に子規の身体はよわっていった。

1900年、漱石のロンドン留学が決まった。日本を横浜から船で発つ漱石に、子規は、

秋の雨荷物ぬらすな風引くな

と送別の句を送った。二人は東京とロンドンとで手紙のやりとりとをし、漱石は『ホトトギス』に、文学評論などの文章を書いて寄せている。

その漱石のロンドン滞在中に、正岡子規は34歳で亡くなった。正確には1902年9月19日午前1時で、その夜は十七夜であった。その十七夜月の明かりが庭の糸瓜(へちま)の葉のいくつかを光らせていた。(9月19日を「糸瓜忌」という。) 子規にかわいがられた同郷の後輩である高浜虚子は、その傍らにて

子規逝くや十七日の月明(げつめい)に

と詠った。 その高浜虚子が、雑誌『ホトトギス』を受け継いだ。

1904年、夏目漱石の千駄木の家に、「子猫」があらわれた。

高浜虚子は、神経症になやむ漱石に、小説を書いてはどうかとすすめた。言われるままに書いてみたらすらすらと書けた。その小説に、はじめ漱石は『猫伝』というタイトルを考えていたが、虚子は、それよりも『吾輩は猫である』がいいと言い、それでそう決まった。 『吾輩は猫である』は、翌05年『ホトトギス』正月号に載った。これがたいへんに好評で、もっと書け、とせっつかれた。それで漱石は「こんなものでよいならいくらでも書ける」と気分良く続きを書いた。さらには翌1906年には『坊ちゃん』『草枕』を書く。

〔これから翌年にかけて『猫』の続きを書き、『幻影の盾』だとか、『一夜』だとか、その翌年にも『猫』の続きのほかに、『坊ちゃん』や『草枕』などを書きまして、ほとんど毎月どこかの雑誌に何か発表しないことはなかったくらいでしたが、書いているのを見ているといかにも楽しそうで、夜なんぞもいちばんおそくて十二時、一時ごろで、たいがいは学校から帰ってきて、夕食前後十時ごろまでに苦もなく書いてしまうありさまでした。〕

(夏目鏡子述『漱石の思い出』)