通常なら12月10日に(4)を、13日に(5)をUP、12月16日に、新しいテーマの(1)に入るのですが、事情により12月19日まで、このままストップ。20日から新テーマに切り替えます。

◇西台不動尊(板橋区西台1-27)

住宅地の中の小路を入ってゆくと、行き止まりの崖地に不動堂がある。

石標がなければ、決してたどり着けない、それほど意想外の場所なのです。

お堂に上がる石段の左の崖地に石仏が点在している。

欠けたり壊れたりして像容が判らない。

ただ「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」と「制多迦童子」は台座に書いてあるから判る。

両者は不動明王の脇侍であり、八大童子の一つ。

境内に「三十六童子」の石塔がある。

崖地の石仏は36体もないから、多分、八大童子だと思うのだが、自信はない。

お堂の扉が開いている。

普段、堂内の本尊を拝むことはしないのだが、開いているので上がることに。

持参資料には「本尊は1mあまりの木彫立像。12年に一度の御開帳のため普段は拝観できない」と書いてある。

目の前の仏像はいかにも秘仏の本尊のように見えるが、お前立なのだろうか。

お堂を出て、靴を履こうとして目に入ったのが、水かけ不動。

正確に言うと、水かけ不動が立つ石桶の縁の椀状穴。

携行した『続平成の遊暦雑記』の「中台・西台の史跡を訪ねる」にも、この穴についての記述がある。

「この窪みは、神社お寺の石段によく見られるもので、昔の子供たちが小石で窪みを作り、その中にヨモギや木の実を入れて浸したり、花を叩いて色を出したりして遊んだ跡だそうです。今は寂しげな場所ですが、昔は子供たちの賑やかな遊び場だったのでしょう」

板橋区内の椀状穴については、NO44,NO45http://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/0ce43de9227393b5421eb0d968bf2e02

をご覧いただきたい。

穴はあちらこちらでよく見かけるが、穴に言及した記事はほとんどない。

これだけの文章でも、貴重なのです。

◇御霊地蔵尊(板橋区中台3-24)

御霊地蔵も意外な場所にある。

写真の石段を下り、電信柱の右の瓦屋根の向こう側の奥まった一角に地蔵堂はある。

「御霊」と云うからには、怨みを残して非業の死を遂げた者ということになるが、それは誰なのか。

お堂に掲げられた由来書では、天狗党の残党と推測している。

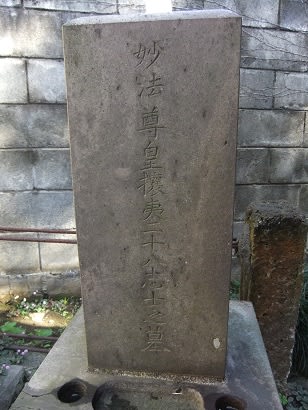

妙法尊王攘夷二十八志士之墓

由来書の一部を転載しておく。(原文のまま句読点なし)

「江戸末期さしも天険を誇った徳川三百年の封建政策も尊王孤忠の志士等大義名分のもとに大政奉還討幕の義は当時の諸藩の志士の多く京都に集まり同志の公卿と往来し国事を義して水戸藩士の武田耕雲斉正生藤田小四郎等筑波山の拠って正義党を挙げ一味天狗党と称し坂本重松二十五歳を頭に最年少十八歳の一行二十八名にて京都に赴き同志と会見討幕挙兵を約し帰省の途中幕府の詮議捜索厳しく東海道の交通叶わず甲州街道より中山道に至り当地まで忍び到着の砌り幕府の捜索一層厳密となり一行は一歩も動けず此の山中に至り七日七夜協議の結果幕府に召し捕らわれ獄門にさらされるを嫌い二十八名はこの山中にて各々我が身の墓穴を掘り互いに刺し合い刺し違えて安政三年師走八日最後をとげたり(以下略)」

事の発端は、昭和24年、食糧増産のためこの地で開墾していたら、白骨が大量に出てきたこと。

しかるべき識者に問い合わせたら勤王の志士天狗党の遺骨だろうと云われた。

昭和26年には、死者の霊を鎮めるために御霊地蔵を建立、その冥福を祈った。

しかし、その後の調査では、この地で果てたのは、上野戦争で敗れた彰義隊の残党ではないかという説が有効になりつつあるという。

◇延命寺(板橋区中台3-22)

本堂に向かって左の崖下にある池に石造不動三尊。

小さいながらも脇侍もちゃんと彫ってある。

墓地への入口に石仏群。

開発で行き場を失った石仏たちの安住の地。

二石六地蔵は、元々ここにおわしたものか。

庚申塔は6基あるが、一番古い天和3年(1683)のものだけは、板橋区有形登録文化財。

右端が、区の登録文化財庚申塔

道標を兼ねた庚申塔が2基、文字馬頭観音が1基ある。

上は、宝暦3年(1753)の道標庚申塔。

右側面に「此方 ねっぱミち」、左側面に「此方 富士道」と彫られている。

上は、天保14年(1843)の道標馬頭観音。

(右)西練馬ふじ大山道

(正面)天保十四卯年三月吉日 羽藤観世音

(左)岩淵川口道

(裏)南板橋道

宝篋印塔は、村の万人講中と庚申講中が建てたもの。(*万人講とは「牛を亡くした時、近隣の世話役が中心となって、講帳を回して広く喜捨を募るもので、寄進一万人を目標とするから万人講という。信仰行為であると同時に、経済的な相互扶助の機能を持つもので、集められた浄財を法要や石塔造立の費用に充てるとともに、次に牛を買い入れる資金とした。」『続日本石仏図典』より)

その隣の小祠は、近くの石神井山の石神井大権現が祀られている。

百日咳、はしかなどに霊験あらたかと伝えられる(という)。

◇二股の地蔵尊(板橋区中台1-48)

前を行く女性がふと立ち止まった、と思ったら頭を垂れて合掌しだした。

そこが目的のお地蔵さんだった。

今でも信仰する人がいるようだ。

供花も新しい。

子安地蔵だそうだが、子供の姿はない。

頭に被っているのは、笠のようだが、厚くて重そう、まるで罰ゲームみたいだ。

天明4年の造立、ということは、天明の大飢饉の最中建てたことになる。

前年の浅間山大噴火の余波も続いていて、自然の猛威に人々は打ちのめされていた。

「なんとかして下さい、お地蔵さん」。

他力本願しか、残された道はなかった。

覆屋の隣に馬頭観音と、庚申塔。

いずれも道標を兼ねている。

道標の方向と地名が違うのは、別々の場所にあったものをここに集めたから。

何が悲しいと云って、本来の場所から移転させられた道標ほど悲しいものはない。

存在意義は皆無、むしろ間違った道案内をするのだから、マイナス評価とならざるをえない。