webで磯長小学校のHPを見つけました。校歌に読まれた風景・民俗がなかなかいい雰囲気なので紹介しておきます。

「磯長」地名解

[シ」→{科」「磯」「息」、「ナ」→「長い」即ち「シナガ」→「息が長い」と解釈されています。

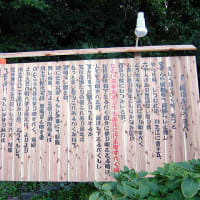

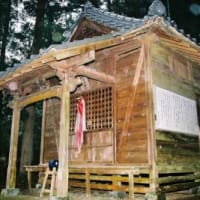

風の通りである二上山頂に「風の神」である「科長神社」を祀り、その後神社が現在地に遷座し、その地一帯を「磯長(シナガ)」と呼ぶようになった。

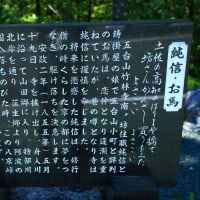

また、遷座地に元の神社に祖神社があり「祖神社の祭神は息長宿禰、葛城高額媛となっている。 この辺りは古くから科長(磯長)の里と言われており、息長はシナガとも読めることで、息長氏の支配地だったとの説もある。現に、神功皇后=息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)の降誕の地とする古伝承もあるとのこと。

上記が一般的な「磯長」地名解です。

所が、当地即ち「磯長」と「息長氏の支配地」「神功皇后の降誕の地」との関係は考古学的にも史料としても全く痕跡がありません。

僕は、二上山から河内側を「シナガ」と呼び、神名として「科長神社」地名として「磯長」と使い分けたのであり、一般に言われているように「科長」から「磯長」と時間的な経過があったとは思いません。

このような例は、和泉の「大鳥神社」と地名の「鳳」のように多くみられる事例です。

「息」→「シ」と読むことから「息長」→「シナガ」となり、後世に「神功皇后伝説」が付加されたと解釈するのが適当と思います。

それよりも「シナガ」=「風の神」で注目すべきは「金属精錬」との関係です。

古代においては「谷間を吹き抜ける風」は「鞴=ふいご」の役割を果たし、各地に「金属精錬」に関わる「遺跡」「伝承」が散見できます。

(天一目神など谷川健一「青銅の神々」に詳しい)

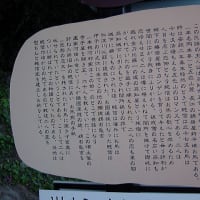

「科長神社」と金属との関わりについても『本殿の裏を流れる小川が金気を帯びたものであり、川床には長年の作業の結果できたような窪みも認められる』ことから、一般に言われている通り、川の流れから砂鉄を採集し、二上山から吹き降ろす「風の力」を利用して金属の加工も行っていた可能性もあるようです。

また、手水舎は八精水と言われ、当麻鍛冶の湯に用いられたそうだ。

◎当ブログで「地名の話」の時のアクセス数が減少します。

自分で書いていても「こんな事読んでも面白くないだろう」と思います。

「Inuiさん!ブログ読んでる?」

「磯長」地名解

[シ」→{科」「磯」「息」、「ナ」→「長い」即ち「シナガ」→「息が長い」と解釈されています。

風の通りである二上山頂に「風の神」である「科長神社」を祀り、その後神社が現在地に遷座し、その地一帯を「磯長(シナガ)」と呼ぶようになった。

また、遷座地に元の神社に祖神社があり「祖神社の祭神は息長宿禰、葛城高額媛となっている。 この辺りは古くから科長(磯長)の里と言われており、息長はシナガとも読めることで、息長氏の支配地だったとの説もある。現に、神功皇后=息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)の降誕の地とする古伝承もあるとのこと。

上記が一般的な「磯長」地名解です。

所が、当地即ち「磯長」と「息長氏の支配地」「神功皇后の降誕の地」との関係は考古学的にも史料としても全く痕跡がありません。

僕は、二上山から河内側を「シナガ」と呼び、神名として「科長神社」地名として「磯長」と使い分けたのであり、一般に言われているように「科長」から「磯長」と時間的な経過があったとは思いません。

このような例は、和泉の「大鳥神社」と地名の「鳳」のように多くみられる事例です。

「息」→「シ」と読むことから「息長」→「シナガ」となり、後世に「神功皇后伝説」が付加されたと解釈するのが適当と思います。

それよりも「シナガ」=「風の神」で注目すべきは「金属精錬」との関係です。

古代においては「谷間を吹き抜ける風」は「鞴=ふいご」の役割を果たし、各地に「金属精錬」に関わる「遺跡」「伝承」が散見できます。

(天一目神など谷川健一「青銅の神々」に詳しい)

「科長神社」と金属との関わりについても『本殿の裏を流れる小川が金気を帯びたものであり、川床には長年の作業の結果できたような窪みも認められる』ことから、一般に言われている通り、川の流れから砂鉄を採集し、二上山から吹き降ろす「風の力」を利用して金属の加工も行っていた可能性もあるようです。

また、手水舎は八精水と言われ、当麻鍛冶の湯に用いられたそうだ。

◎当ブログで「地名の話」の時のアクセス数が減少します。

自分で書いていても「こんな事読んでも面白くないだろう」と思います。

「Inuiさん!ブログ読んでる?」

地名に興味を持っていただくのは、なかなか至難ですね。

でも、大切なものですよね。

頑張って下さい。