この写真は

とりさんのブログから

勝手にコピー

こちらが

去年の5月9日のカヤの木さんです

紙芝居が但馬に届いて

子供たちに見てもらえそうです

http://shigeru.blog.ocn.ne.jp/torisannnoblog/2010/04/post_6474.html

電気紙芝居ができるのはまだまだですが

お返事がかけないので

コメント欄はしばらく閉鎖しました

この写真は

とりさんのブログから

勝手にコピー

こちらが

去年の5月9日のカヤの木さんです

紙芝居が但馬に届いて

子供たちに見てもらえそうです

http://shigeru.blog.ocn.ne.jp/torisannnoblog/2010/04/post_6474.html

電気紙芝居ができるのはまだまだですが

お返事がかけないので

コメント欄はしばらく閉鎖しました

http://shigeru.blog.ocn.ne.jp/torisannnoblog/

とりさんのブログに子供の反応が載ってます

う~~!

子供心をつかむのは難しい!

く~~

悔しい!

今の絵が終わったら

またがんばろう!

つくりなおしてみたら

送るからね!

とりさんも がんばって作り直してみて!

って それどころじゃないんだよね

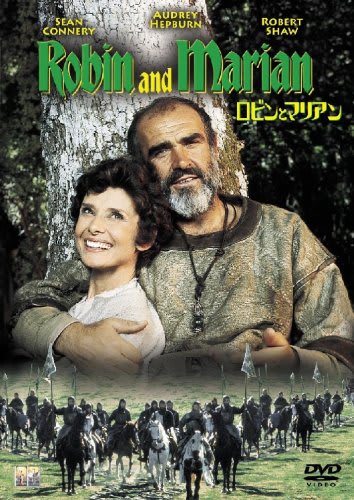

食事をしながらチラチラテレビがやってるのをみた

へえ!

おいぼれのロビンフッドだ

ヘエ!

ヘップバーンだ!

あらあ!?

ロビンフッドって十字軍の時代なの?

無知ってしょうがないですね

じゃあ

この頃じゃないの

カヤの木さんが生まれたのは!

わお!

今日の朗読講座で

色々教えてもらった

かやのきって みんな知らなかったり

ひだりまきってどういうことかも分からなかったと

いろいろきいて

お話はまたなおした

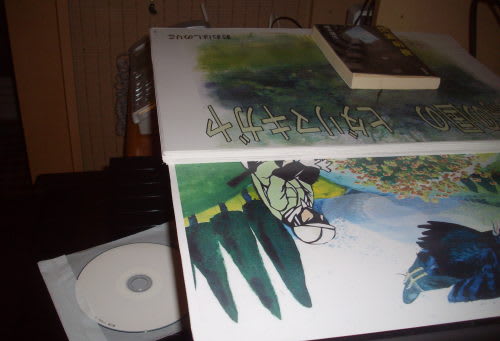

紙芝居の後四枚の画像を印刷して

裏面の文字を印刷して

さて

やはり気になるから読んでみた

文末が単調なのが気になる

それでまた直したが

ありゃあ

もう印刷する紙がない!

それで

消して直したり

みっともないことだが

もうこれを送らないと

描かなければいけない絵に取り掛かれないので

明日は送ることにした

一件落着にする

下はその文末が単調なお話

いくらでも直すところがでてくるので

きりがありません

お話作家って

えらいねえ

お聞き頂くときは、スタートボタンを押してくださいね。

<embed height="40" type="audio/mpeg" width="170" src="http://yuukoubo.blog.ocn.ne.jp/rec-20100415-2213-1.mp3" autostart="false"></embed>

![]() とりさんの家のお孫さんにも

とりさんの家のお孫さんにも

お話はわかりにくかったようだ

これは

ピンチ

わたしの朗読講座はあさって

ああ

どうしよう

ともかく作り直してみたが

弱い頭で働かない

もう

頭が痛い

ともかく

ギャラリーにアップした

誰か助けてくれるひと助けて

もう

今日は寝る

昨日の紙芝居のお客はこの三人でした

勿論

但馬の国は知りませんでした

但馬でやれば

ここいらの子供が「武蔵の国」といわれるように

イメージするでしょうけれどね

この大きなカヤの木さん お年はいくつぐらいだと思う?

と聞いたら

100歳くらいかなあ

といってました

鎌倉時代や室町時代から生きている木だと

イメージできたでしょうか?

テンって知ってる?

と聞いたら知らないって

いたちは?って聞いたら

これは知ってた

この子達はいたち見てるんだな

私は死骸しか見てない

物語って

遠野の物語なんか

たくさんのおばあちゃんの語りに磨かれて

語り継がれた物語

お話が

子供に通じるのには

たいへんですね

普通の子育てをしてきたお母さんとして考えると

私は子供たちにナンセンスなでっち上げ話ばかりしてきて

ちゃんと

しみじみお話をしてきたことがない

ちゃんと伝えたいことが伝わるように

お話を作るのは

難しい

実は とりさんからは 以前↓の原稿を送ってもらってました

これを読んで

私にはお話が難しいように思って

勝手に

作り変えちゃったのですが

今思うと

これこそ

余計なお世話だったなあと思いました

まあ

わが茨城で話すには 餅耕地と聞いてもぴんとこない

ということもあったし

とりさんの作ったお話を

私の作った紙芝居の裏に貼って上演はできるのです

だいたい

このとりさん版はカヤの木保存会のチェックを通ってますからね

それでいいのですが

小学生が聞いて

分かるかなあと思っちゃったの

でも

私の話も分かりにくい

ああ

困った

じゃあ

私が作る!って

いう人が出てこないかなあ

悪魔の辞典みたいに贋作競演にならないかしら?

“能座のカヤの木” とりさん版 (赤字は頂いた原稿で赤字になっていました)

登場人物:カヤ(女性)

カン太(男性)

ピー吉(男性)

能座には幹の周りを11人の子供が手を繋いで、やっと囲めるぐらいの大き大きなカヤの木がありました。

カヤの木がこんなに大きくなれたのは小高い丘の上に立ち、お日様の光を一杯受けて、充分な水がもらえたからです、

隣村の餅耕地にもカヤの木はあるのですが、そんなに大きくなりません。

それは大きくなると雷が落ちて折れてしまうからです。

なぜか能座には昔から雷さんが落ちません。

能座におちる雷さんは、餅耕地にいってしまいます。

餅耕地は、鉄を含んだ土が多いからです。

カヤノキさんが長生きをしている理由は、雷さんが能座に近寄らないからです。

なぜか能座は昔から雷が落ちない所なのです。

カヤの木には沢山の実がなります。

実には栄養が沢山有って、昔から臼で挽いて白和えに入れたり、焼いたりして食べ、大事にしてきました。

村びとも旅ひとも、建屋のカヤノキさんと呼んでいました。田んぼからカヤノキさんがはっきり見えると、その日日はよい元気です。

とっても大きなカヤの木は遠くからでもすぐ分かるので、道しるべとして、村の人に親しまれてきました。

その梢にはカラスが巣を作っていました。

カヤの木の話し相手はいつもカラスのカン太です。

カヤ「カンちゃん、私はこのごろ身体がだるくてカヤの実を沢山作ることが出来なくなってしまいました。やっぱり歳かなー。昔は60kg成らしたのに今じゃー30kgが精一杯よ」

カン太「僕のひいひい爺さんから聞いた話では、昭和の始め頃カヤの木さんが沢山成らすカヤの実で灯明の油を作ったり、薬にしたり皆にすごく喜ばれたそうですよ」

カヤ「そうなのよ、あの頃は水も沢山あったし、根も伸ばしたいだけ伸ばせたから葉を一杯つけられて、どんなに実を作っても次の年、又、同じように実を作ることが出来たのにねー」

背の高いカヤの木は遠くを見つめ昔を懐かしんで答えました。

カヤ「村の人が私を大事に思っていろんなことをしてくれるのは嬉しいんだけれど、なかにはあり難迷惑なものもあったのよ」

カン太「分かる気もするナー、おいらも夏の行水は好きだけど、寒くなっても行水して身奇麗にしなさいと毎日やられたらたまらないもの。で、なにが有り難迷惑だったんですか」

カヤ「体を支えるために6本の鎖を巻いてくれたんだけど、上3本は役に立ったと思うけど、下3本は重たいだけだったわねー」

あの重たい鎖を3本も余分に巻かれたら結構つらいだろうなとカン太も同情したのです。

カン太「ところでいつからそんなに葉が少なくなったのですか」

梢の方がすっかり薄くなったカヤを見ながら、冷やかし気味に聞きました。

カヤ「一番堪えたのは昭和54年の土盛りかしら、ゲートボール場を作るためにダンプ70台分の土を入れられたのよ。根っこが息苦しくて息ができなくなって、あの時多くの根を失ったわねー。それからよ、水がもらえなくて葉が枯れだしたのは」

その時を思い出してため息をつきました。

水をもらえないと死んでしまうのは動物も同じですが、それでもよく生きてこれたものだとカン太はその頑張りに感動さえしたのです。

カヤ「でもそれと同じように堪えたのは平成に入って行われた耕地整理ね(小さい田んぼをまとめて機械が入りやすいような大きな田んぼにする事業)。水の流れが変わってしまって、こちらに水が来なくなったのよ」

カン太「それじゃーダブルパンチじゃないですか」

植物の根は動物の口と同じで根から水や空気を吸収するのです。口を封じられたらどんな生き物でも弱るのは当たり前のことです。でも、人間のすることに抗議できないのがつらいとこです。

そんな会話を交わしてから10年ほどがたちました。

カン太が朝来市で情報通のトンビのピー吉と出会い、面白い話を聞きました。

カン太「やーピーよ、久しぶりだなー、お前、何か面白い話知らないか」

ピー吉「そーだなー、最近人間どもは気候が変わって災害が増えたのは山の緑が少なくなったからじゃーないのと、言いだしたぜ」

良く分からないけど、ひいひいお爺さんが話していた頃に比べ雪が少なくなったことかなとカン太は考えました。でも、山の緑との関係はサッパリ分かりません。もしかしてカヤの木のてっぺんが禿げてきたことも関係あるのかと頭をひねりました。

カン太「じゃー、山の緑を増やしてくれるのか」

ピー吉「それよ、おまえカヤと仲いいだろ教えてやれよ、カヤが弱っているから治療するらしいぞ」

カン太は、あれ、自分がさっき思いついたことが少し当たっているかもしれないと身を乗り出しました。

カン太「で、治療ってどんなことをするんだい」

カン太は人間がしたカヤの治療を知っているものですから、すぐには喜べないのです。

ピー吉「そこまではしらない」

でもこれはビッグニュースです。カン太は夕暮れの山を能座へと急ぎ、カヤに今日の話をしました。

カン太「カヤさん、もうすぐ人間があなたを治療しに来るらしいよ」

カヤ「そう、そりゃー嬉しいけど、ちゃんと治してくれるのかしら」

カヤも不安一杯です。600年生きてきて年をとってきたので、もし治療に失敗すれば命取りになりかねません。カヤの話し相手は沢山いるのですが、情報を沢山知っているのは何といっても鳥達です。

カヤ「カンちゃん、こんどピーちゃんに会ったときどんな人が治療してくれるのか聞いてみてくれる」

自分が若かったら体力があり、多少治療で弱ってもすぐ回復する自信がありました。でも、今は違います。この上弱ると死んでしまう恐れさえあります。でも、自分ではどうすることも出来ません。ただ、幸運を待つだけです。

カヤの木を大切に思っているのは人間だけではありません。

鳥は高い梢の木陰に巣を作り、カヤの実や昆虫を食べてヒナを育ててきました。

カヤの木が落とす沢山の葉や枝が腐って、柔らかい土になります。

そこに沢山のミミズやムシや動物がやって来て糞をして、それがカヤの木や草を育てるので多くの動物たちの社交場にもなっているのです。

カヤの木が受ける治療によって自分達の生活が良くなったり悪くなったりするのですか。

それからしばらくして樹木医という人たちが来て工事が始まりました。

樹木医さん達はカヤの木の周りを何回も何回も観察しました。

でも、土の中の根はどうなっているか分かりません。

そこで、根を掘ってみました。

するとどうでしょう、厚く被せられた土の下から死んだ大きな根が沢山見つかったのです。

そして、昔はもっと近くを通っていたはずの小川がなくなっていること、人間は少しでも多くの作物を収穫しようと、土を盛って土地を広げ、水の流れを変えてきたこと、それがカヤの木にとってどれほど残酷なものであったかが始めて分かったのです。

傾斜した地面に出ている根は、寒いようにみえても土をしっかりつかんで呼吸をしているのです。寒そうだからといって土を盛って暖かくしてあげると、根は呼吸ができずに死んでしまいます。

カヤノキの近くに畑がありました。みんが集まるように運動場を作りました。

走りやすいように土を硬くして固めてしまいました。

水も空気も、地面に入らなくなりました。根が呼吸できないのです。

イノシシも鹿、カラスもカヤさんも、みんな呼吸をしています。

樹木医さん達は厚い土を取り除き、側に小川を引き、腐った枝を取り除いてやりました。

すると3年たってカヤの木は一杯実をつけるようになりました。

カン太「カヤさん、良かったね。元気になれて」

カヤ「ありがとう、でも、安心していませんよ。これから急いで水や肥料をやられると葉はいっぱいつくけど、木の肥満児になって自分の身体を支えきれなくなって折れてしまうことだってあるのよ。長い間に弱ったのだから、それと同じくらい時間をかけて治して欲しいのよ。長い間に少しずつ元気にしてもらうのが私には一番いいのです」

カヤはしんみりと言いました。

皆さんもカヤの願いを聞いてずっと見守ってやってくださいね。

但馬の国のヒダリマキガヤ 大橋則子版

1

但馬の国の

建屋(たきのや)の能座(のうざ)というところに

大きなカヤの木があります

あまりにも 大きい木なので

遠くからでも見ることができます

2

「建屋(たきのや)のかやのきさんが

くっきり見える

今日もいい天気だ」

建屋(たきのや)のかやのきさんが

見えてきたぞ

能座(のうざ)はもうすぐだ

このように村人たちに親しまれ

旅人たちには道しるべになってきました

人々は親しみをこめて

かやのきさんと呼び

大切にしてきました

3

こんな大きな木は

なかなかありません

大きな木だって

背丈(せたけ)は10メートルくらい

凄(すご)く大きな木で20メートルくらい

かやのきさんときたら

もっと大きくて26メートルもあります

幹(みき)の周(まわ)りは11人の子供が手をつないで

やっと囲(かこ)めるほど大きいのです

4

普通(ふつう)カヤの木の実には

まっすぐな筋がついています

でもかやのきさんの実には

ひだりまきの筋(すじ)がついているものが沢山あります

このような木は

ヒダリマキガヤといいます

かやのきさんは

住んでいるところの名前をつけて

能座(のうざ)のヒダリマキガヤ

建屋(たきのや)のヒダリマキガヤ

とも呼(よ)ばれているのです

そして、

国(くに)の天(てん)然(ねん)記(き)念(ねん)物(ぶつ)に指(し)定(てい)されて

。

大事(だいじ)にされています

どうしてこんなに大きいのでしょう

何しろ

お年は836歳(さい)ですからね!

5

大きな木には

よく

雷(かみなり)さんが落ちてくるのですが

能座(のうざ)のかやのきさんには

雷(かみなり)さんが落ちたことはありません

雷(かみなり)さんは

金属(きんぞく)が好きなので

まわりの

鉄分(てつぶん)の多い土地に

飛(と)んでいって

落ちてしまうのです

6

ところが

このかやのきさん

このごろ元気がありません

かやのきさんのてっぺんに住んでいる

カラスのカン太は心配です

7

ふさふさだった葉っぱが減って透けてきたので

巣をもう少し下に引っ越しました

ある日カン太は

「おばちゃん、てっぺんがはげてきたよ」

とずけずけといいました。

かやのきさんは

「前はもっとふさふさしていたのに

はげ頭のおじいちゃんになっちゃうのかしら?」

と、ちょっと困り顔です。

「かやのきさんは

おばさんだから

おじいさんにはならないよ」

かやのきさんはおばちゃんだったのです

8

やさしいかやのきさんは

秋にはどっさり実をくれます

この実を焼いて食べるのが大好きな子どもたちが言います

「前みたいに

実を沢山落としてくれないの?」

動物たちもいいます

「前みたいに

実を沢山落としてくれないの?」

かやのきさん

かやのきさん

どうしたの

元気がないの?

かやのきさん

かやのきさん

どうしたの

元気がないの?

9

「私の枝が重くて木が二つに割れそうだからって

前に鎖で縛ってくれたのが

年をとったせいかしら

このごろは重くて重くて

苦しいの」

かやのきさんの幹には 重そうな鎖が

ぐるぐる巻いてありました。

カン太は周りを飛び回って調べて

「すごい鎖だなあ

6本も巻かれてるよ」と騒ぎます。

「これみんなないと

私は割れちゃうのかしら?」

「なんだかとってもがんじがらめで

かわいそう」

10

「根っこものびのび伸ばせない感じだし。

前は根っこを伸ばせばお水もごくごく飲めたのに

小川はどこに行ってしまったのでしょう

のども渇くし」

11

カン太は「みんなを呼んできて調べてみよう」

ウサギがピョンピョン

跳ねながら言いました

「この辺は土が固くて穴は掘れないんだよ」

一体どうしてここの土は

こんなに固(かた)いのでしょう

12

みんながわいわい騒いでいるうちに

かやのきさんは思い出しました

「いまから30年位前に

ダンプカーが70台もやってきて

土を持ってきて

それを乗せてどんどん固めたことがあったの」

カン太も思い出しました

「ああ、おじいちゃんが言ってた

ゲートボール場が出来たときね」

13

「そのとき私の根っこは

息苦しくなって

息を吸うのも水を飲むのも

苦しかった

ほら 私たち木は

息を吸うのも

栄養を取るにも

根っこが大事なの

それがぎゅーーっと

押しつぶされちゃったの」

カン太は自分が首を絞められたような気がして

息を殺して聞いていました。

14

ツキノワクマがやってきていいました。

「向こうの山も雪があまり降らなくなったし

森の木も少なくなってる気がするよ」

テンはちょろちょろ走りながら騒いでいます。

「水のみ場はずっと向こうだよ」

15

「そうそう、思い出したわ

10年位前に

耕地整理というのが行われて

田んぼに機械が入りやすいように

大きい田んぼに作り変えたとき

用水路の通り道が変えられたんだわ

水の流れるところが遠くなってしまって

ますます私はのどが渇いて乾いて

それから

頭のてっぺんがだんだんスースーするようになってきたんだわ」

15

カラスのカン太は

隣村に飛んでいきました

賢いとんびのピー吉に相談したかったのです

16

「かやのきさんの元気が戻るにはどうしたらいいのだろう?」

ピー吉は目玉をぎょろぎょろさせて

「そーだなー、

最近人間どもは気候が変わって

災害が増えてきた

山の緑が少なくなったせいなのかなと、言いだしたぜ

山の緑が少なくなったのも

おまえの仲良しのかやのきさんのてっぺんのはっぱが減っちゃったのも

問題になってるよ

ともかく

問題だぁ問題だぁ

っていってるぜ」

と教えてくれました

17

「じゃー、山の緑を増やしてくれるのか?」

「それ、それ、それよ、

緑を増やせるかどうかは分からないけれど

おまえカヤと仲いいだろ教えてやれよ、

カヤが弱っているから木のお医者さんが来るっていうはなしだ」

カン太は、

身を乗り出しました。

「で、木のお医者さんはどんなことをするんだい?」

カン太は鎖を巻くようなのでは

かやのきさんがかわいそうと思いました。

「そこまではしらないよ

でも、木のお医者さんは樹木医というんだよ」

18

これはビッグニュースです。

カン太は夕暮れになるころ能座へ急いで帰ってきました

「かやのきさん、もうすぐ樹木医という木のお医者さんが

あなたを治しに来てくれるらしいよ」

「まあ、そりゃー嬉しいけど、ちゃんと治してくれるのかしら」

かやのきさんも不安一杯です。

800年以上生きてきて年をとってきたので、

うまくいかないと

命取りになりかねません。

助けてくれるはずの鎖が重くて苦しいように

辛いことをされるのかと心配です

「カンちゃん、

こんどピーちゃんに会ったら

どんなお医者さんかきいてみてね。」

19

かやのきさんは

年をとって

ヨロヨロするようで

とても心細かったのです

それからしばらくして樹木医という木のお医者さんが来て工事が始まりました。

樹木医さん達はカヤの木の周りを何回も何回も観察しました。

かやのきさんが重たがっていた

6本の鎖のうち

三本はなくてよいとわかって

取り外してくれました

20

「ふ~~~」

かやのきさんは久しぶりに伸びをする気分でした

21

足元を見て頼みました。

「わたしの大事な

根っこも見てください」

樹木医さんたちは

根っこをいためないように

そっとそっと

土を掘ってみました

するとどうしたことでしょう

あるはずの根っこがありません

厚くかぶせられた土の下から

さらに掘っていくと、

死んだ大きな根が沢山見つかったのです。

22

斜面には

根っこが飛び出しています

鹿が報告に来ました

「この根っこ寒そうだよ

土をかぶせてあげるの?」

「だめだめ

根っこさんを土でおおってしまうと

お口をふさぐのといっしょ

かやのきさんの息(いき)ができなくなってしまうからね」

樹木医さんは土の上に出て息をしていた根っこも

土で覆って固めてしまったから

腐って死んでしまったものもあると

教えてくれました。

23

「側の運動場は

人間が走りやすいように

どんどん固めてしまったね。

これでは

水も空気も入らなくなって

かやのきさんを苦しめてしまったね」

樹木医さん達は厚い土を取り除き、

側に小川を引き、

腐った枝を取り除いてやりました。

24

すると三年たってかやのきさんは

また一杯実をつけるようになりました。

カン太もうれしそうです。

「かやのきさん、良かったね。元気になれて」

「ありがとう、でも、安心していませんよ。

急いで水や肥料をくれると葉はいっぱいつくけど、

木は肥満児になってしまいます

急に太ってしまうと

体が重くなりすぎて

折れてしまうかもしれません。

25

ゆっくりゆっくり

長い間に弱ったからだを、

ゆっくりゆっくり

時間をかけて治していきたいのです。

木の年は

人間よりずっと長いのですから

長い間に少しずつ元気にしてもらうのが私には一番いいのです」

かやのきさんはしんみりと言いました。

皆さんもかやのきさんの願いを聞いてずっと見守ってやってくださいね。

カヤの木さんの物語

根っこが

キーワードなのですが

なかなかそれを上手く表現できませんでした

ということは

書いている本人はわからず

指摘されて初めて気づくのです

私には貴重なブログ友がいて

そういうことを

よく教えてくれます

花てぼさんです

いろいろなときに思うけれど

ほかにもたくさん師匠になってくださる方がいます

ブログ友はありがたいです

というわけで

文章を直しました

ギャラリーの文章を赤字にしたところが

前と変えたところです

ダウンロードした人や

原稿を送った人は直してください

ネット絵本のほうは

直すのに六手間かかるので

今忙しいことが終わってから直します

右や左のお師匠様たち

よろしくお願いします

ホッホッホ!

できたわ

裏面の印刷は簡単でした

文字だからね

裏にインクの泣き止めはやめた

表にスプレーしたら

裏に染み付けちゃったのがある

これだけ広げるところがないので

重ねたら汚れた

本当に汚い仕事

切り口が乱れているのも分かると思うけれど

もうやり直したりはしない

だって

紙買いに行く気力がない

やることが厳密ではありませんね

しかし

厚紙でよかったと思うよ

このまま手に持ってやってもふにゃふにゃはしないもの

文庫本と比べて厚さを見て

すごいでしょ

紙を買う気力がないのもわかるでしょ

重いのよ!

最初ごろはのんきに構えていて

小学校の数だけ作ってあげようかと

(印刷だものね)思ったが

やめた

このCDにデーターを入れてあるから

欲しい人には作ってもらおう

学校だとA3で手差しで印刷できるよね

縮小印刷でやれば

紙芝居の箱に合わせた大きさでもできるし

もう気が短いから

明日にでもとりさんに送ってあげようかと思うがやめて

お友達に見せびらかせてからにしよう

紙芝居にするには

硬くて厚い紙と思い込んでいました

それで

400番のケント紙を買い込んだのですが

印刷は綺麗ではありません

ちょっと悲しい

それに

綺麗に切れない

手に力がないんだもん

ショボショボ

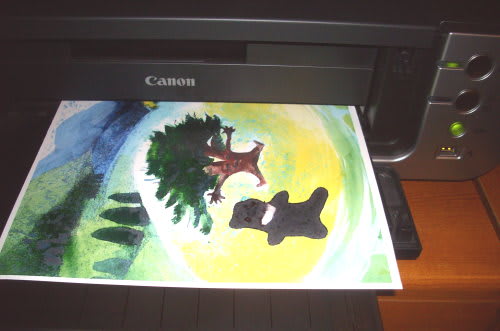

コントラストが強くないと明度の低い色の組み合わせは汚くなると分かりましたので

画像を修正しました

プリンター君 労働中

![]()

カヤの木さんのお話に熱中してきたが

今日で

しばし中断

今月半ばまでに仕上げなければならない絵があるのでね

ギャラリーに画像を載せました

私はA3に印刷するために

ワードに貼り付けて作っていたけれど

そんな必要はなかったと今頃気づいた

画像を用紙の大きさに合わせて印刷

って

できるんだものね

上のように文字を入れたいのだけ

工夫すればいいのだった

物を知らないということは

消耗なことだ

でも

消耗なことがあって初めて頭に入るのだから

(私のように覚えの悪いものは)

ま

それでも甲斐があると思うことにした