ウエステックの整列治具で部品を並べる際、

治具の共通化や、次工程への部品の受け渡しなどで、

あらかじめ治具サイズが決まっている事が多いものです。

その一方で、出来るだけ多数の部品を並べたい、

というご要望も当然あります。

整列ピッチ(整列間隔)を詰めれば、同じ整列エリアの

面積でも、並べられる数は増えます。

しかし、以前のブログでも何度か書いていますが、

部品を並べるのに適した整列ピッチというものが有り、

それを越えて狭くしてしまうと、整列率が落ちたり、

整列時間が長くなったり、という現象が起きます。

実際、或るお客様向けの治具で、整列ピッチを

詰めても、どこまでなら整列状況を維持できるか、

試した事もあります。

その結果、やはり狭過ぎると並び難くなる事が

わかりました。整列ピッチを狭める事で、

例えば整列数を10%多く出来ても、

整列時間が20%長くなっては、能力ダウンに

他なりません。

では、整列ピッチを変えないまま、出来るだけ

整列数を稼ぐようにするには、どうするか?

整列治具の余白部分(整列穴が無いエリア)を

減らせば良いのでは?という考えが浮かびます。

ところが、これはあまり現実的ではありません。

通常、整列治具には、他の治具との位置合わせを

行うための、ピンもしくはブッシュが圧入されて

いる場合が多いです。

ピンやブッシュを配置するスペースを確保するために、

端の方には整列穴を加工しないのが普通です。

え?ピンやブッシュの周りだけならまだしも、

その列の整列穴を丸ごと割愛する必要はないのでは?

とお感じになるかも知れません。

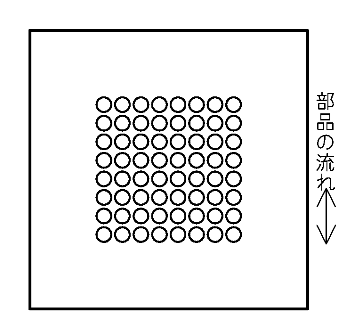

こういうイメージで作れば良いのでは?

という事ですよね。

ところが、圧入されているのがブッシュの時は

良いのですが、ピンの場合は、それが部品の

流れを妨げる障害物になります。

障害物の後ろ側には、部品が流れ難いのです。

また、整列機は常に振動していますので、

部品はピンにぶつかった時に、弾かれて

少し飛ばされます。よって、実際のピン径より

広い範囲で、障害物となるのです。

また、仮に、ピンやブッシュが不要でも、

端をあけておく必要があります。

それは、整列機が振動しているからです。

整列治具の左右両側には、サイドステー(仕切板)

が有ります。整列機が振幅の分、高速に左右に

移動します。その際、流れる部品はその移動に

付いて行けない場合が多いです。

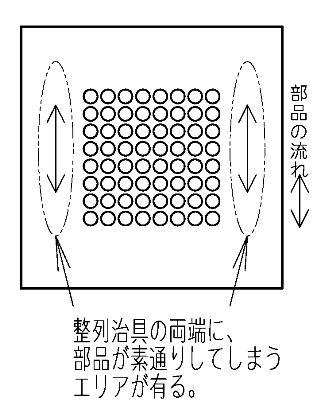

すると、サイドステーに弾かれた部品の流れは、

自然と整列治具の両端を避けて通るかのような

動きになります。

実際に動画で部品の流れを見て戴いた方が

分かりやすいかと思います。

整列治具の端の方には、整列穴を加工しても、

そこを流れる部品が少ないため、その部分だけ

整列率が悪くなります。

それでもサイズが小さい部品だと、

端の方にも流れ着きますが、サイドステーに

弾かれる事で、流れのスピードが必要以上に

速くなりますので、やはり端の方は並びにくい

という状況に変わりはありません。

治具の共通化や、次工程への部品の受け渡しなどで、

あらかじめ治具サイズが決まっている事が多いものです。

その一方で、出来るだけ多数の部品を並べたい、

というご要望も当然あります。

整列ピッチ(整列間隔)を詰めれば、同じ整列エリアの

面積でも、並べられる数は増えます。

しかし、以前のブログでも何度か書いていますが、

部品を並べるのに適した整列ピッチというものが有り、

それを越えて狭くしてしまうと、整列率が落ちたり、

整列時間が長くなったり、という現象が起きます。

実際、或るお客様向けの治具で、整列ピッチを

詰めても、どこまでなら整列状況を維持できるか、

試した事もあります。

その結果、やはり狭過ぎると並び難くなる事が

わかりました。整列ピッチを狭める事で、

例えば整列数を10%多く出来ても、

整列時間が20%長くなっては、能力ダウンに

他なりません。

では、整列ピッチを変えないまま、出来るだけ

整列数を稼ぐようにするには、どうするか?

整列治具の余白部分(整列穴が無いエリア)を

減らせば良いのでは?という考えが浮かびます。

ところが、これはあまり現実的ではありません。

通常、整列治具には、他の治具との位置合わせを

行うための、ピンもしくはブッシュが圧入されて

いる場合が多いです。

ピンやブッシュを配置するスペースを確保するために、

端の方には整列穴を加工しないのが普通です。

え?ピンやブッシュの周りだけならまだしも、

その列の整列穴を丸ごと割愛する必要はないのでは?

とお感じになるかも知れません。

こういうイメージで作れば良いのでは?

という事ですよね。

ところが、圧入されているのがブッシュの時は

良いのですが、ピンの場合は、それが部品の

流れを妨げる障害物になります。

障害物の後ろ側には、部品が流れ難いのです。

また、整列機は常に振動していますので、

部品はピンにぶつかった時に、弾かれて

少し飛ばされます。よって、実際のピン径より

広い範囲で、障害物となるのです。

また、仮に、ピンやブッシュが不要でも、

端をあけておく必要があります。

それは、整列機が振動しているからです。

整列治具の左右両側には、サイドステー(仕切板)

が有ります。整列機が振幅の分、高速に左右に

移動します。その際、流れる部品はその移動に

付いて行けない場合が多いです。

すると、サイドステーに弾かれた部品の流れは、

自然と整列治具の両端を避けて通るかのような

動きになります。

実際に動画で部品の流れを見て戴いた方が

分かりやすいかと思います。

整列治具の端の方には、整列穴を加工しても、

そこを流れる部品が少ないため、その部分だけ

整列率が悪くなります。

それでもサイズが小さい部品だと、

端の方にも流れ着きますが、サイドステーに

弾かれる事で、流れのスピードが必要以上に

速くなりますので、やはり端の方は並びにくい

という状況に変わりはありません。