超音波洗浄

超音波洗浄にとっては、

目的に適した表面の実現が問題で、

単純な洗浄評価よりは更に詳しく

利用目的における評価・トラブル・・・の

安定性・ばらつきが問題になります。

この場合は目標を目指しての一回の洗浄プロセスの効果として

その関連データを測り、その散らばり(分布)について確率を求めます。

対象の中で特定の特性を持つ物の数を表す数値は

古くから統計と呼ばれて来ています。

そこで、多数の結果の中で一定の値

(正確にはその近傍の値)が現れる確率を検討する方法を

統計的な見方と呼びます。

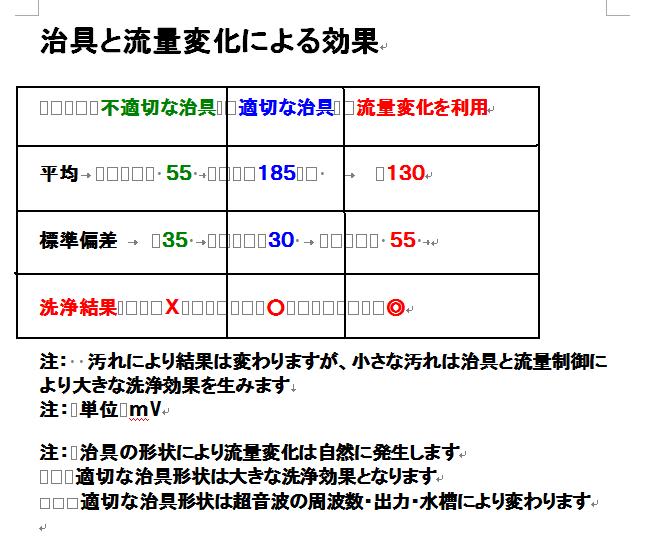

超音波洗浄の改善・効果を考える場合には、

洗浄の結果・評価(数値化)の方向と

効果(不具合やトラブル・・の改善)についての統計的な検討が必要になります。

ここまでの話は常識的なものですが、

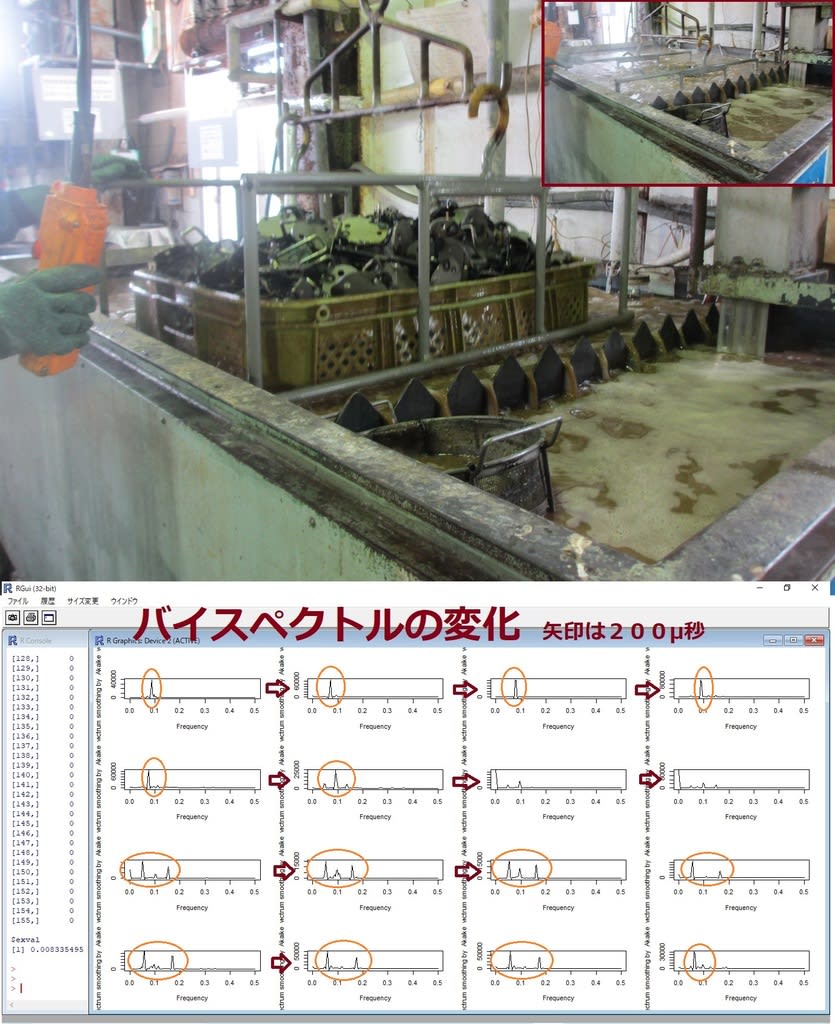

ここから更に一歩踏み込んで洗浄の動き自体の検討に進みます。

この場合は、効果的な洗浄事例に従ったりして

その結果を統計的に確認するという方法だけではなく、

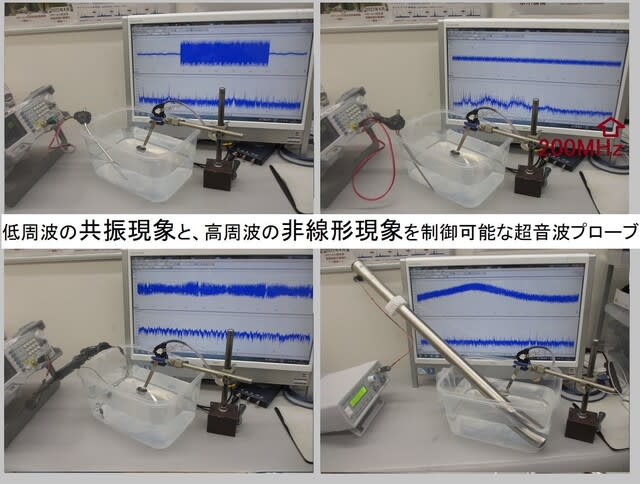

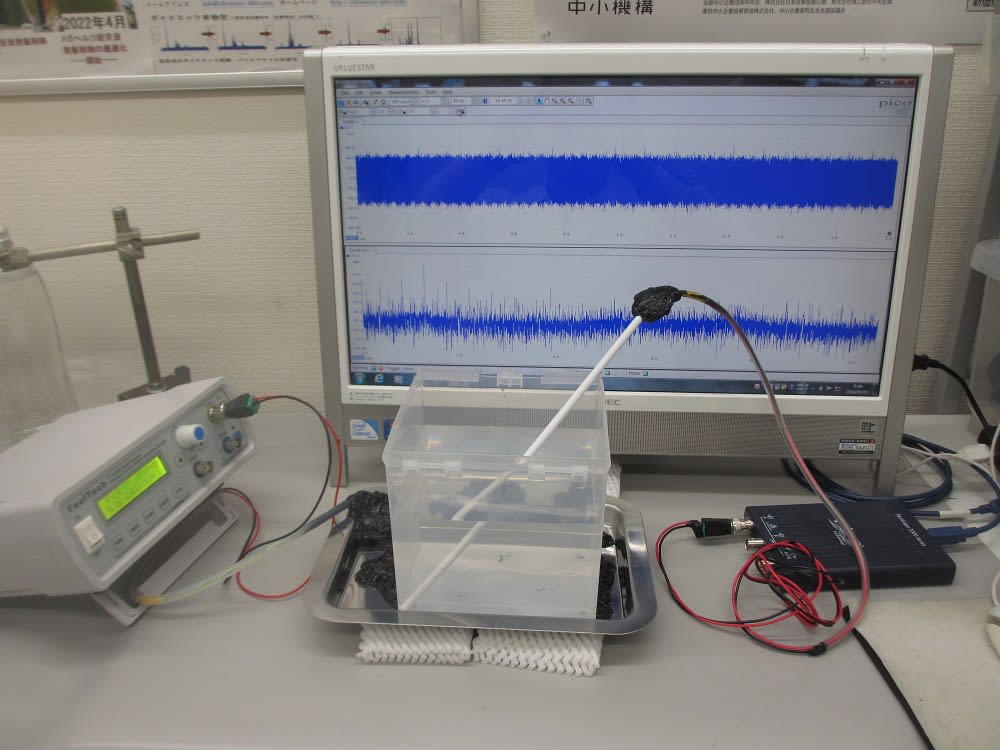

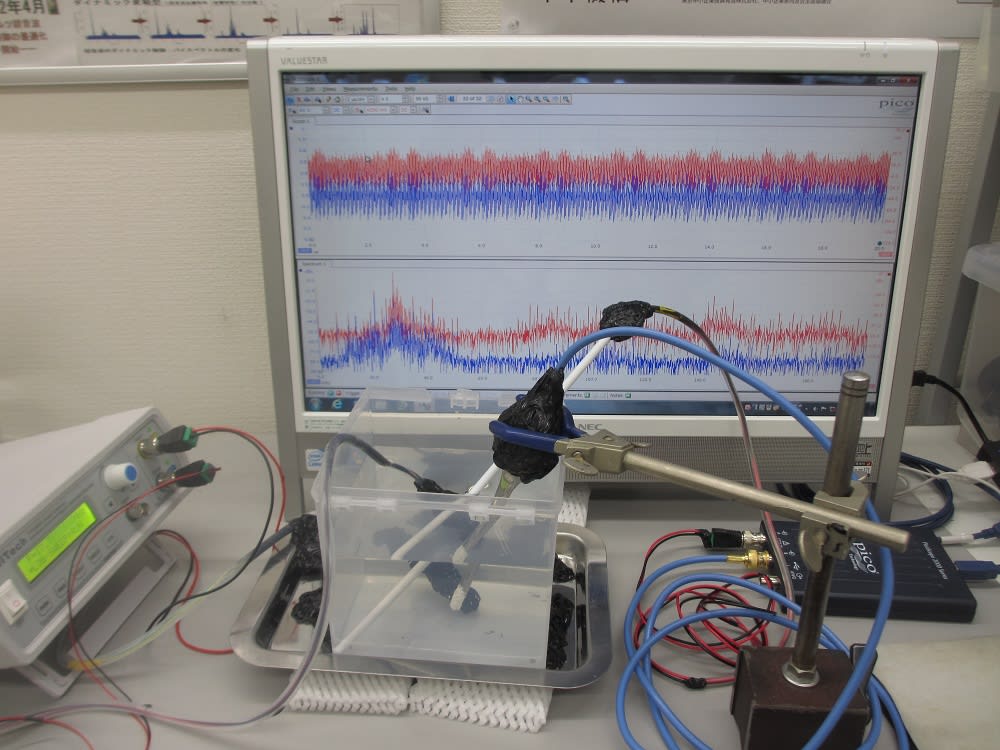

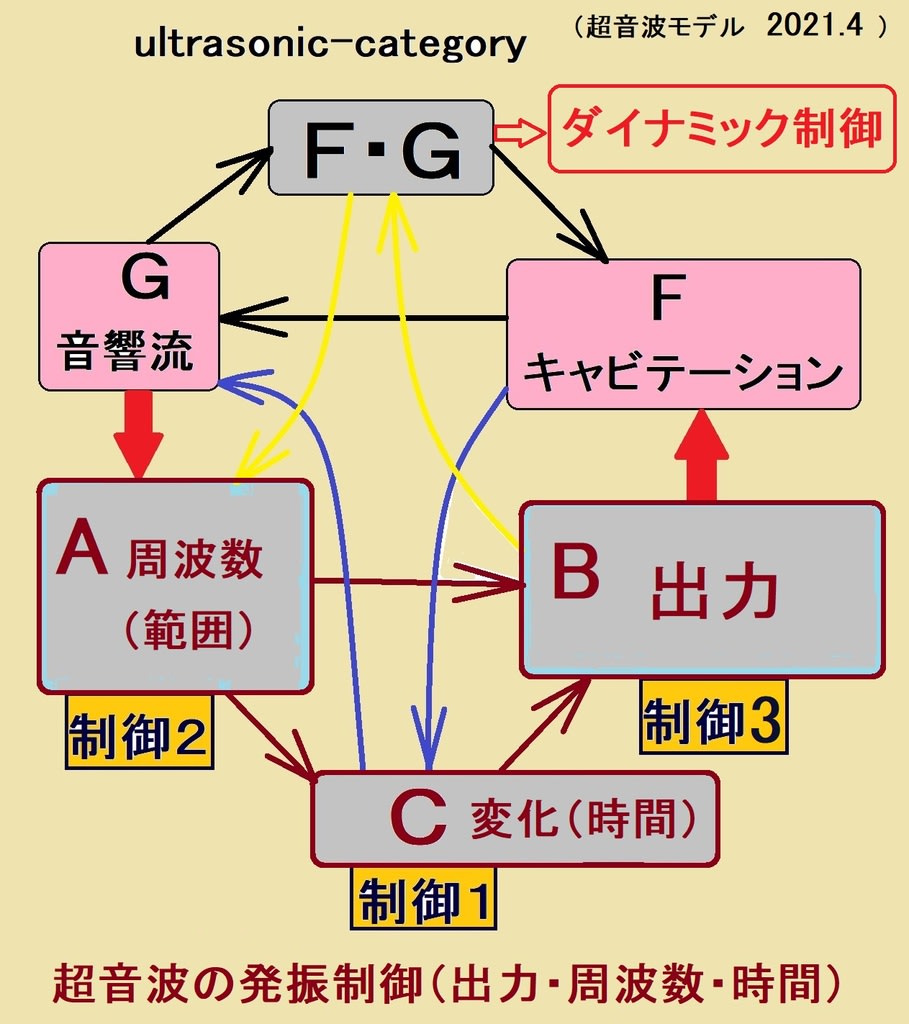

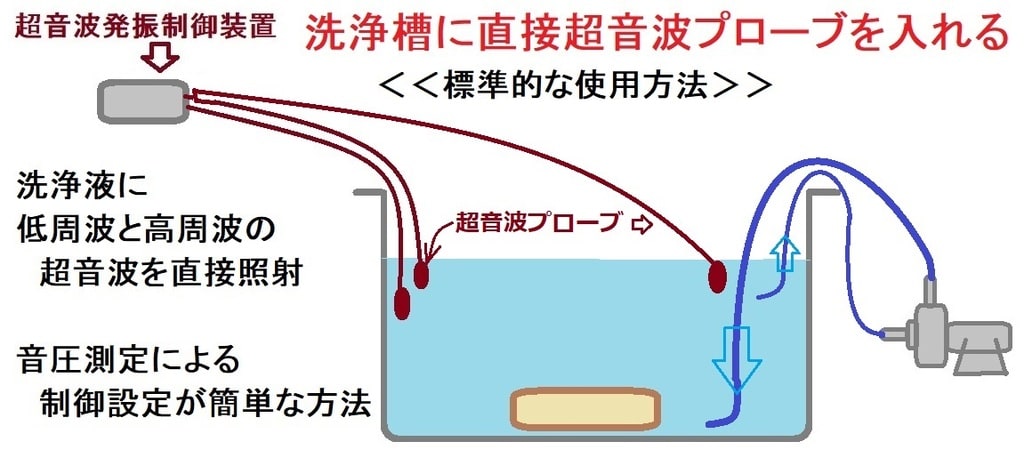

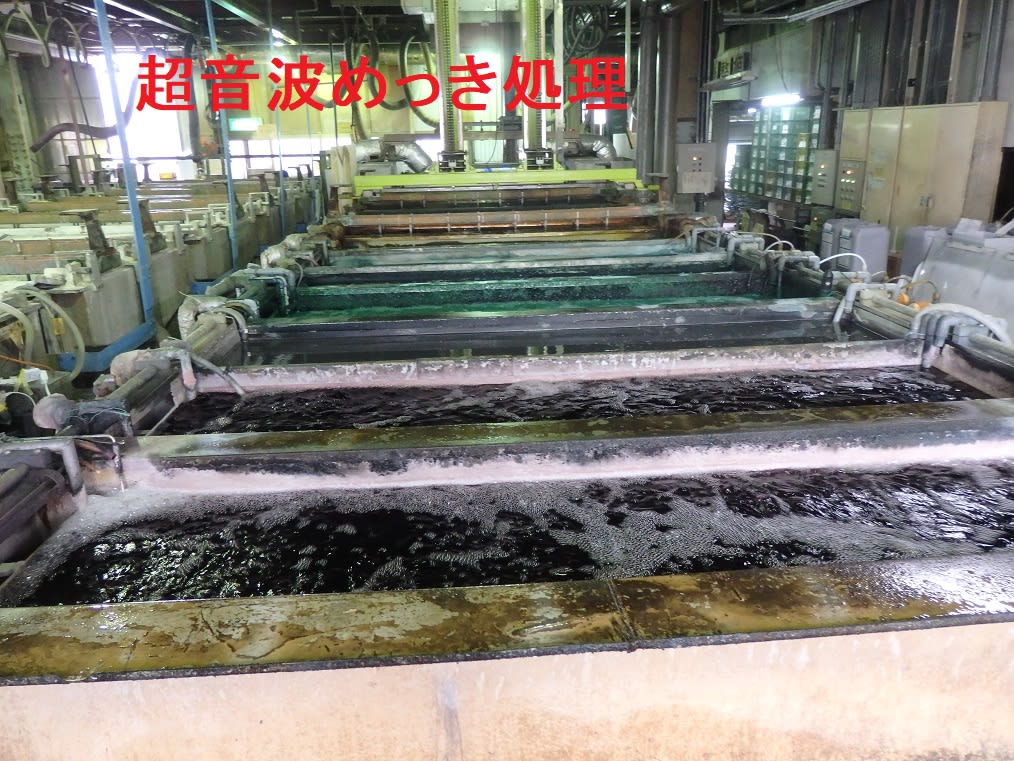

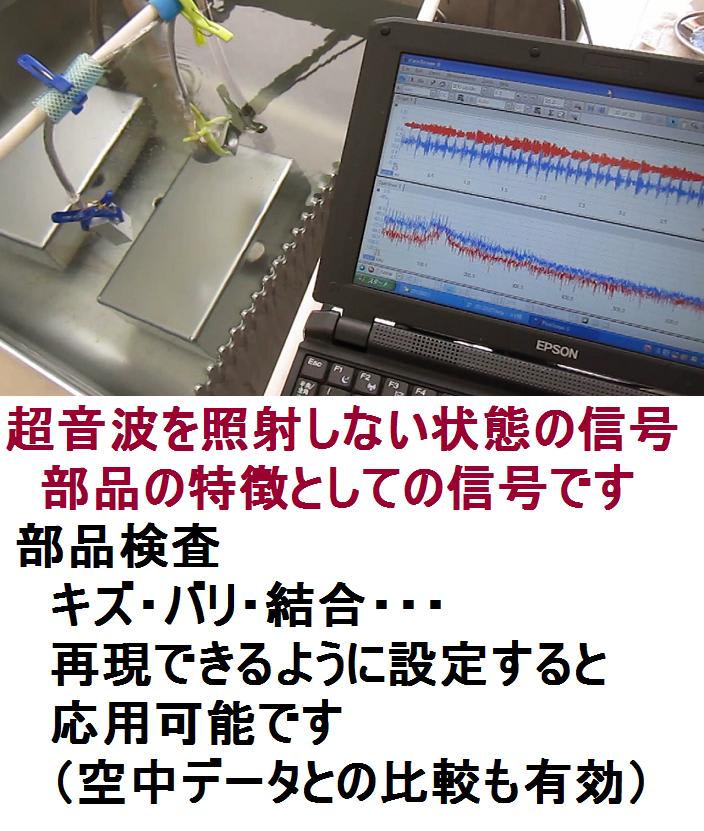

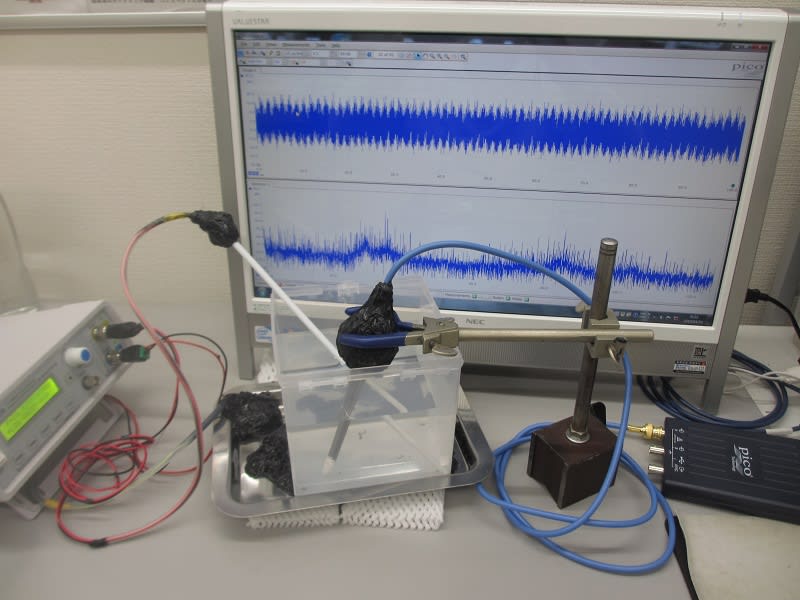

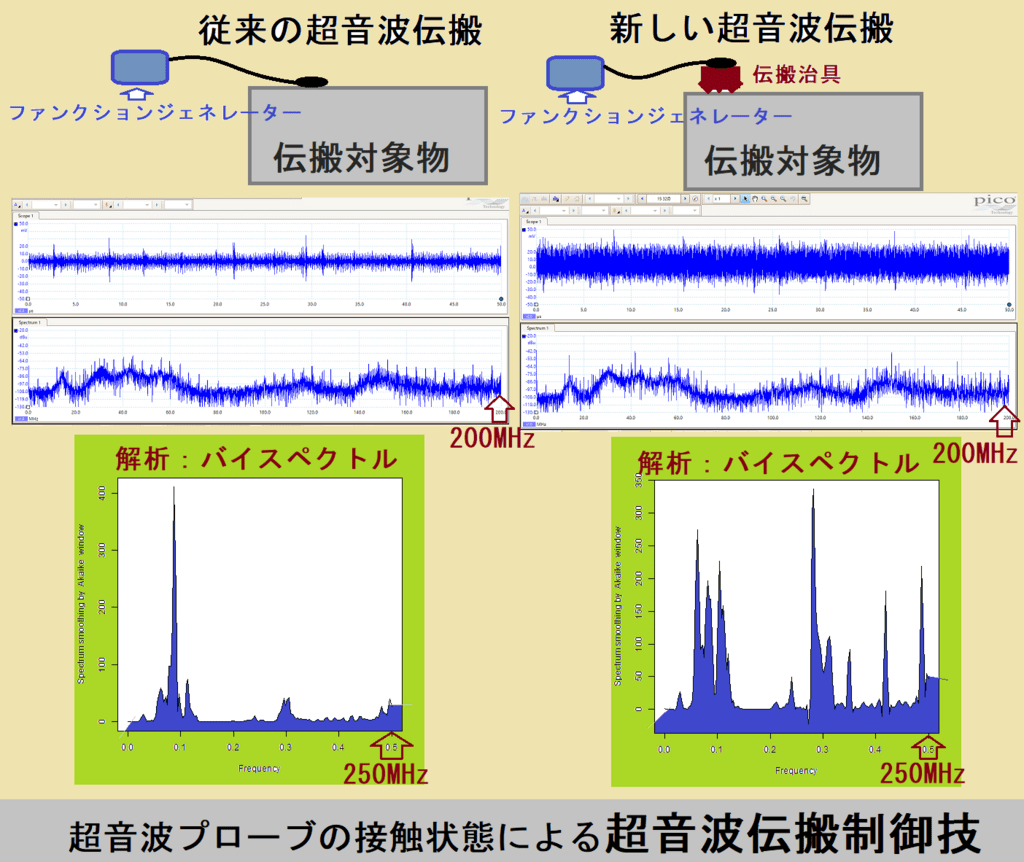

洗浄を生み出す条件<洗浄物・数量・洗浄時間・・・>と

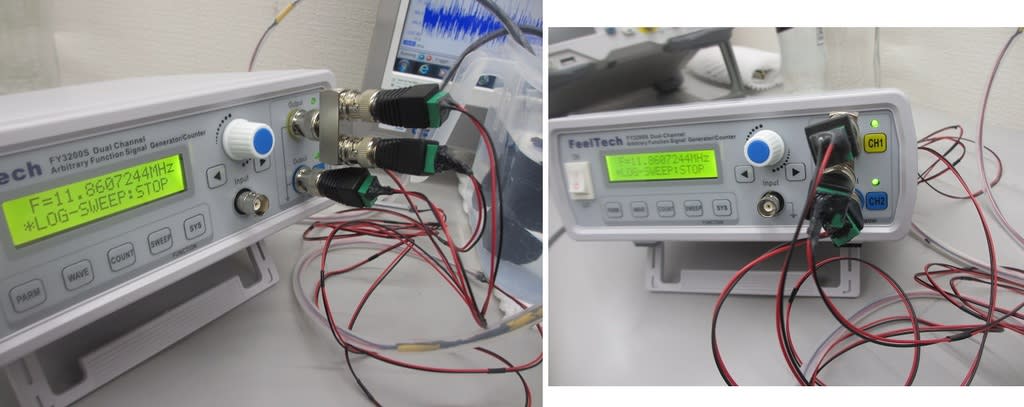

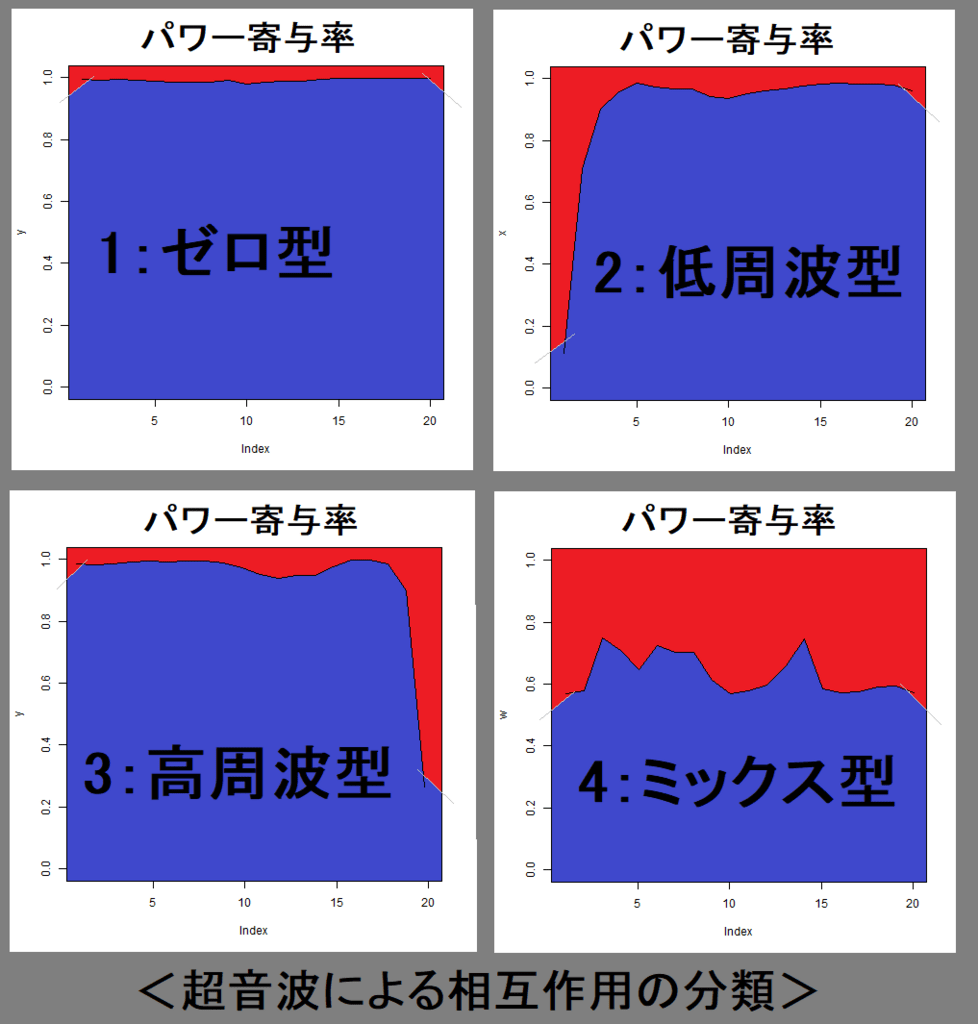

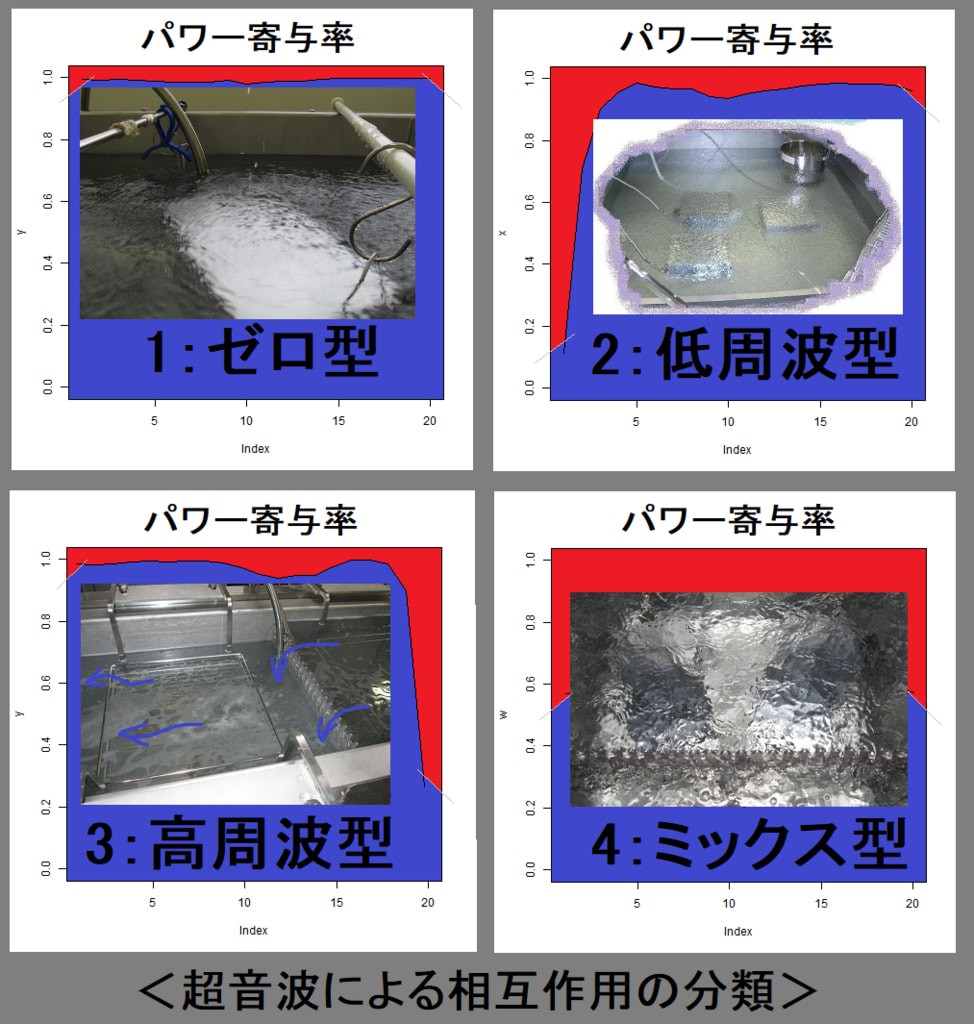

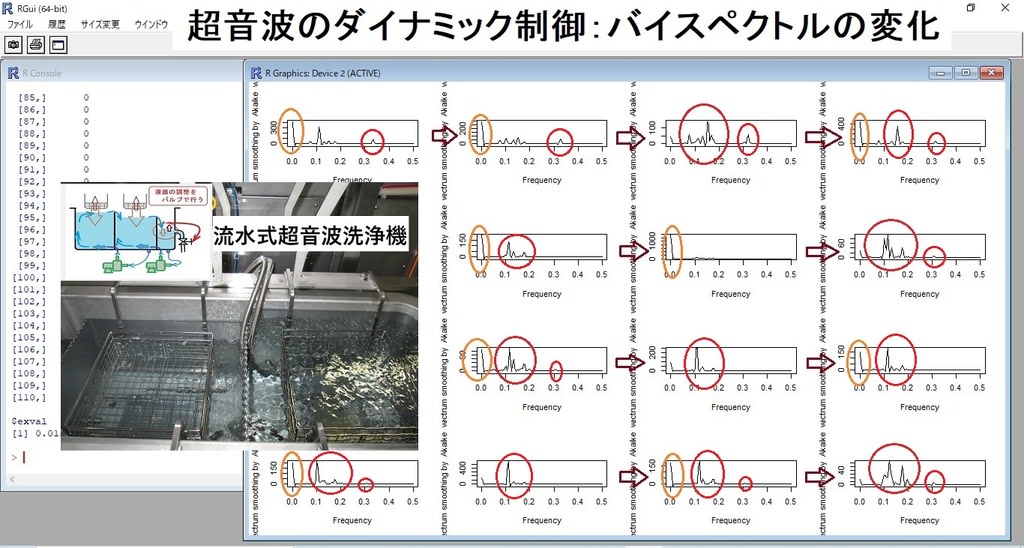

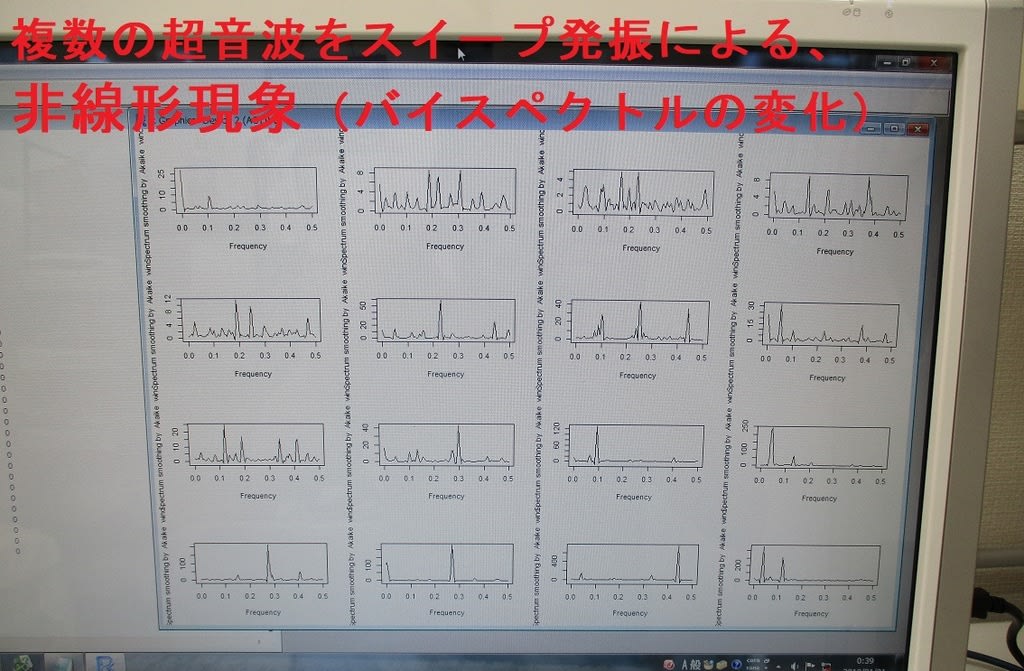

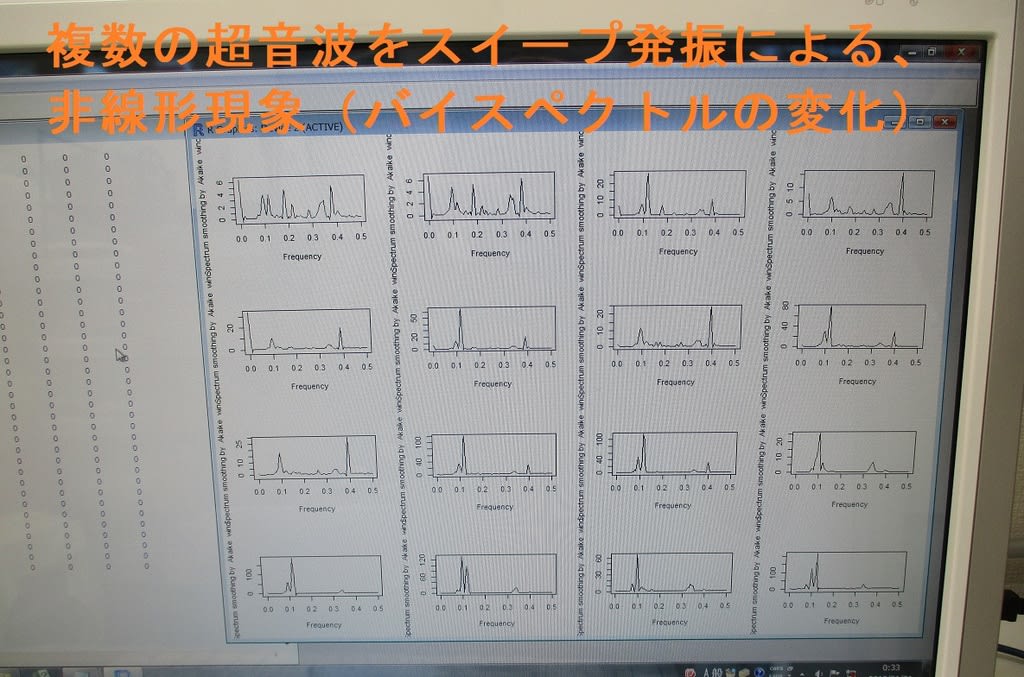

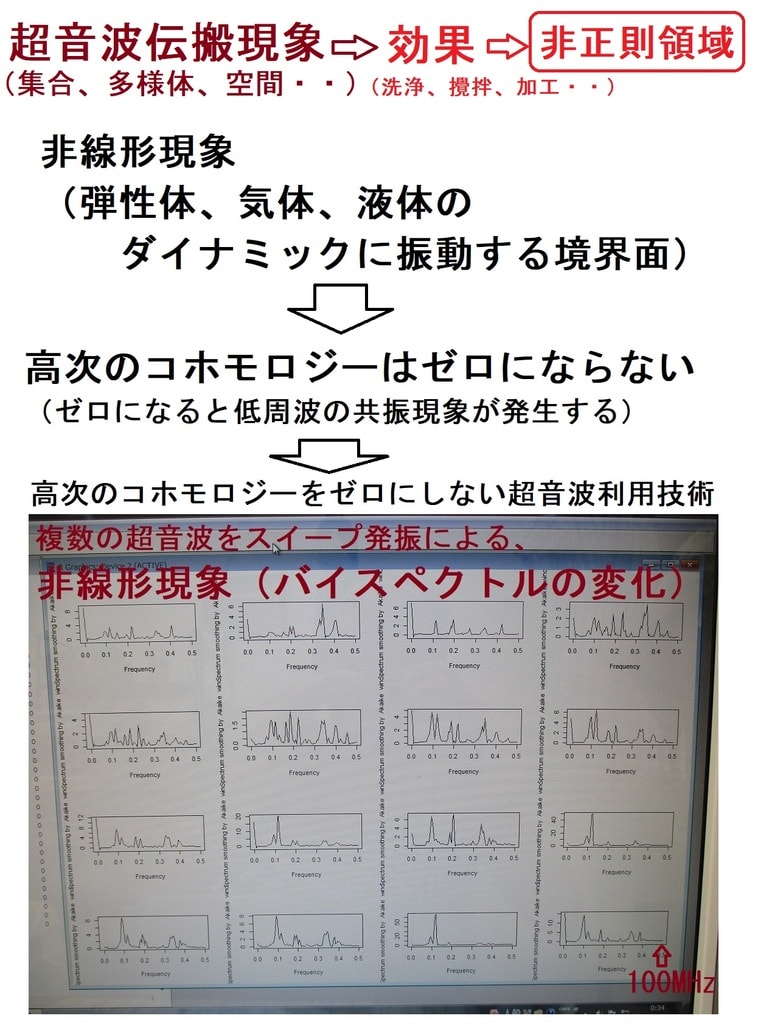

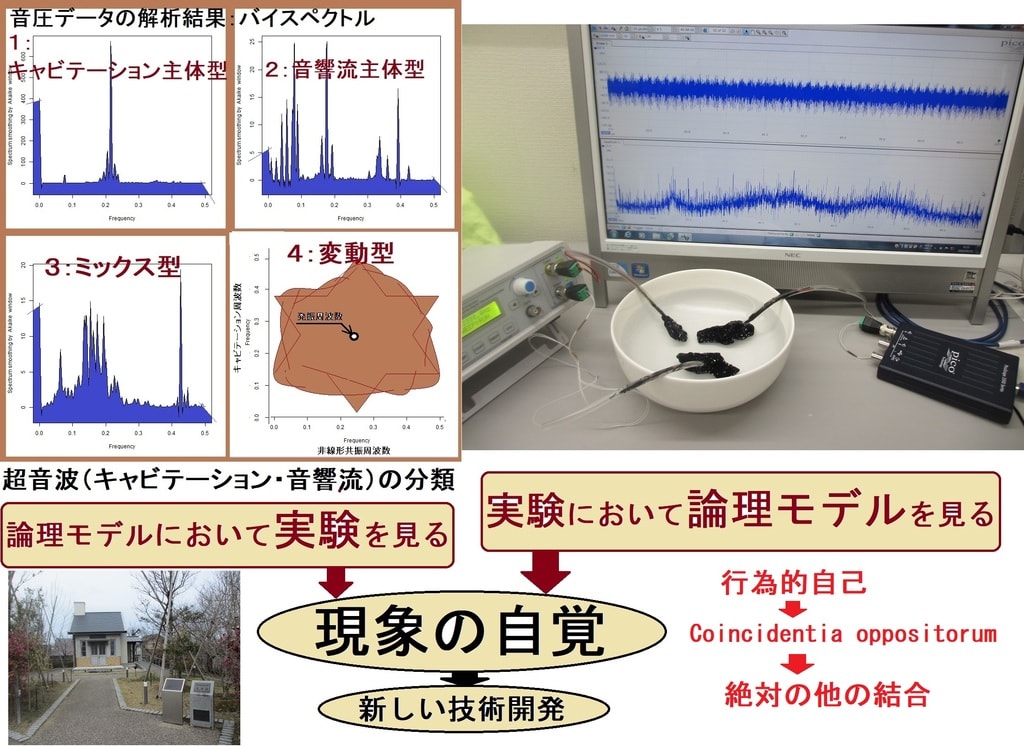

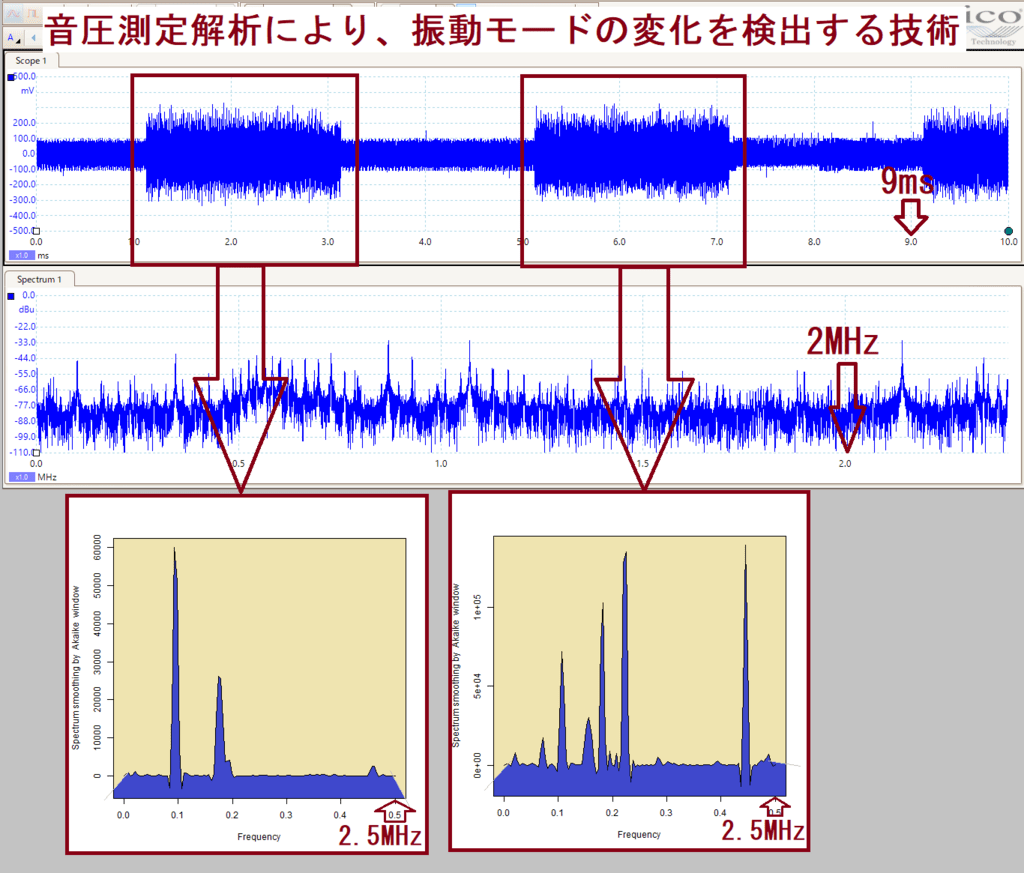

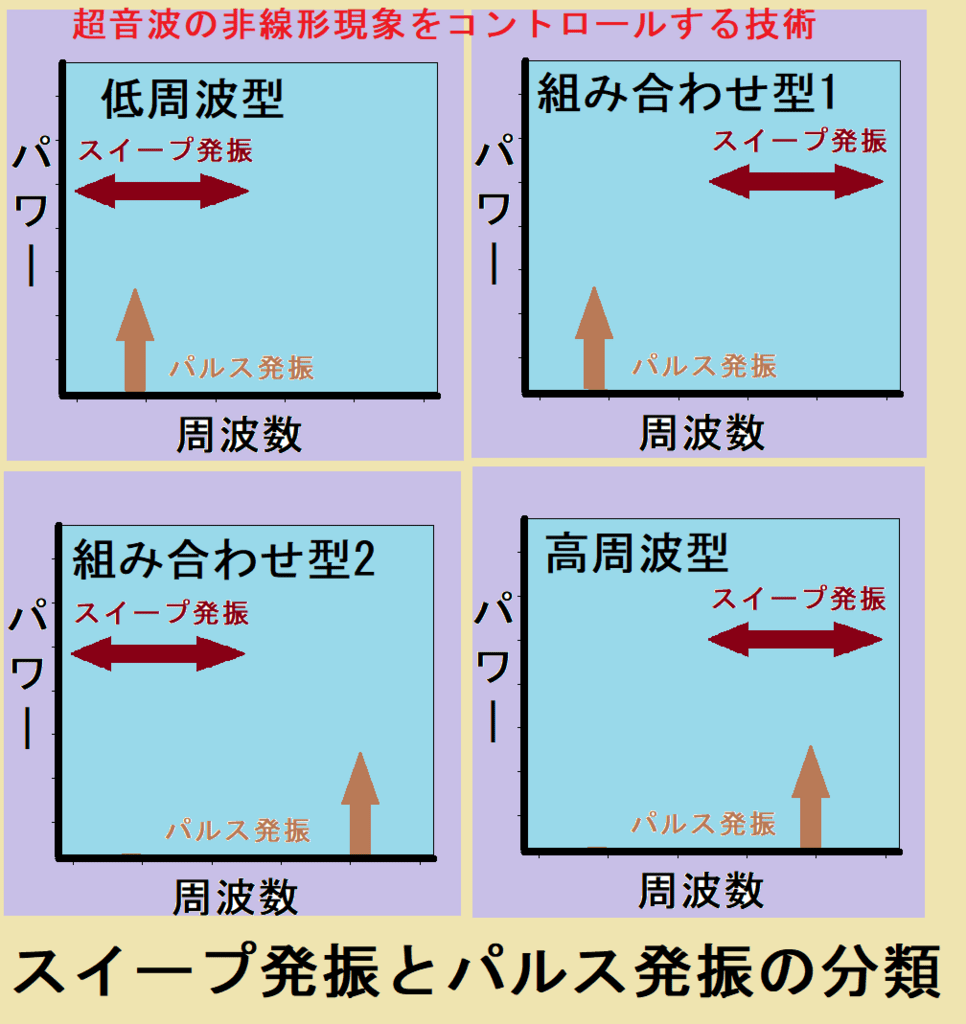

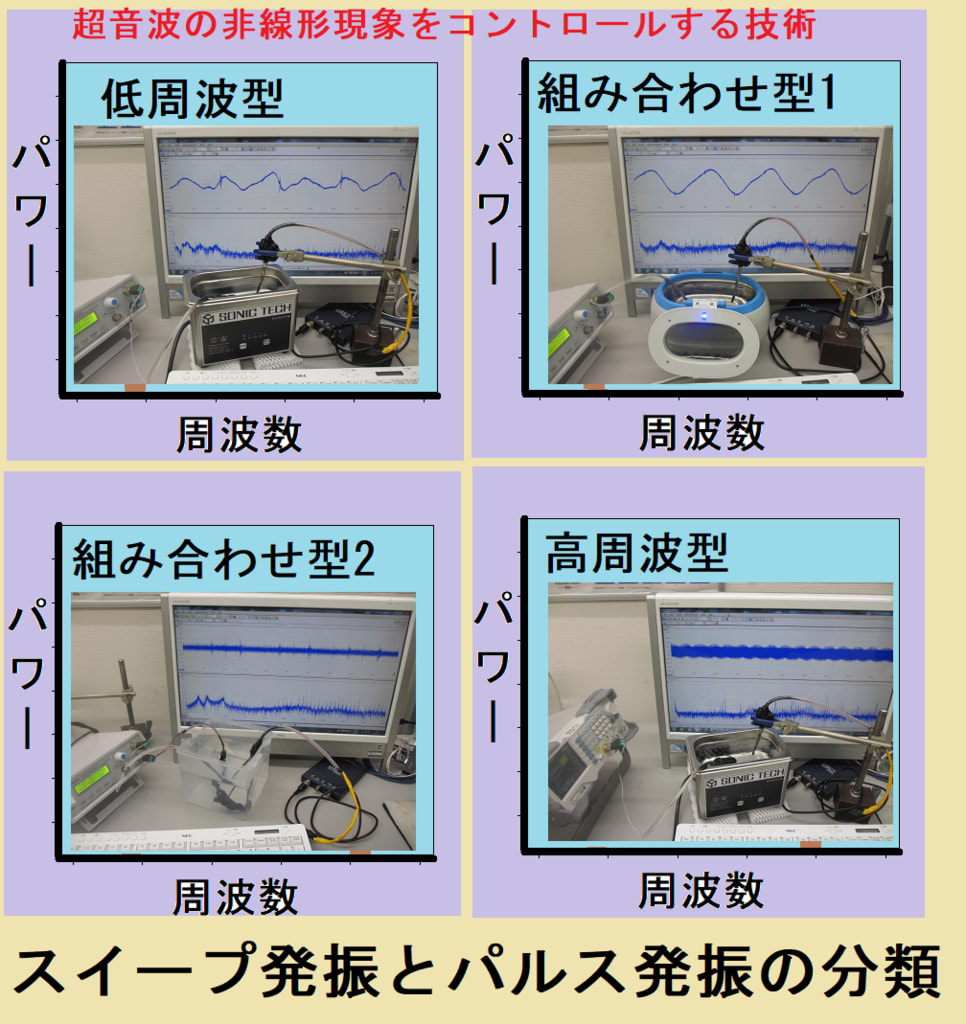

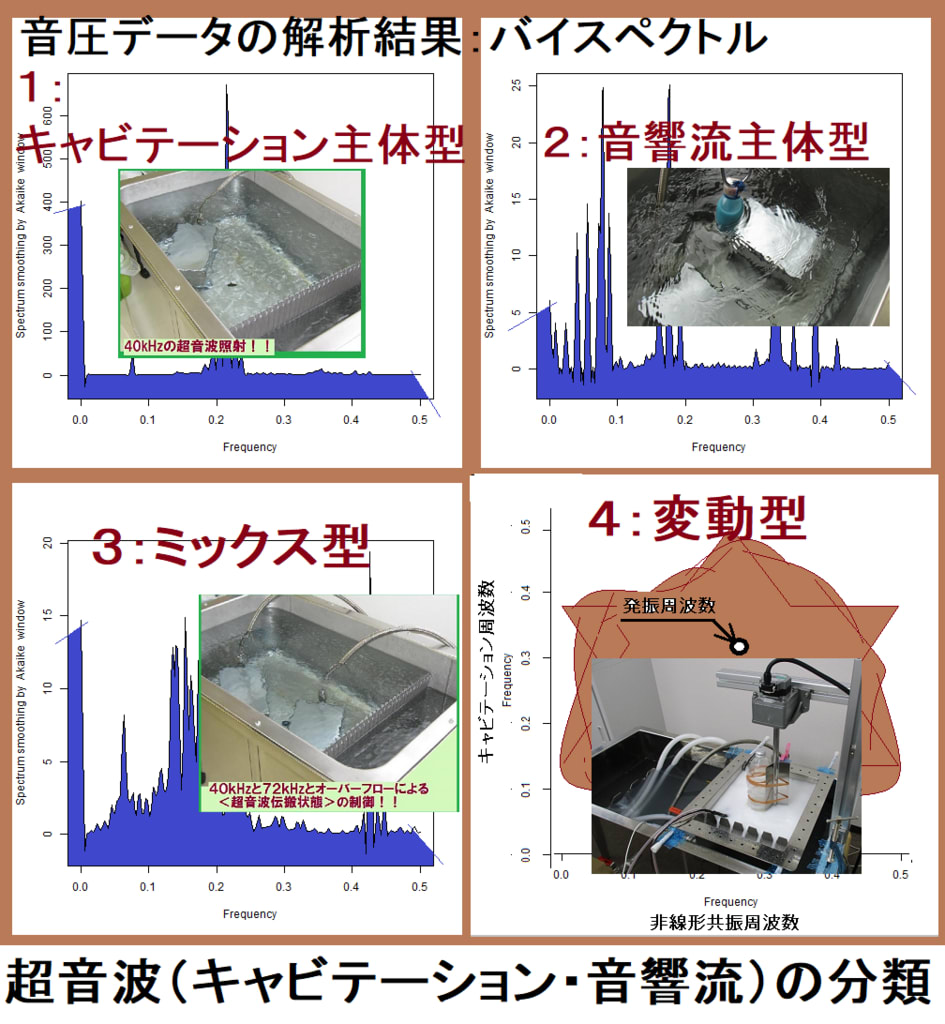

超音波の動きの構造<音圧・変化・キャビテーション・・・>を

数値・図形・・・で捉えることが必要になります。

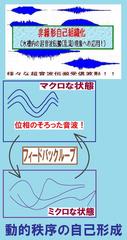

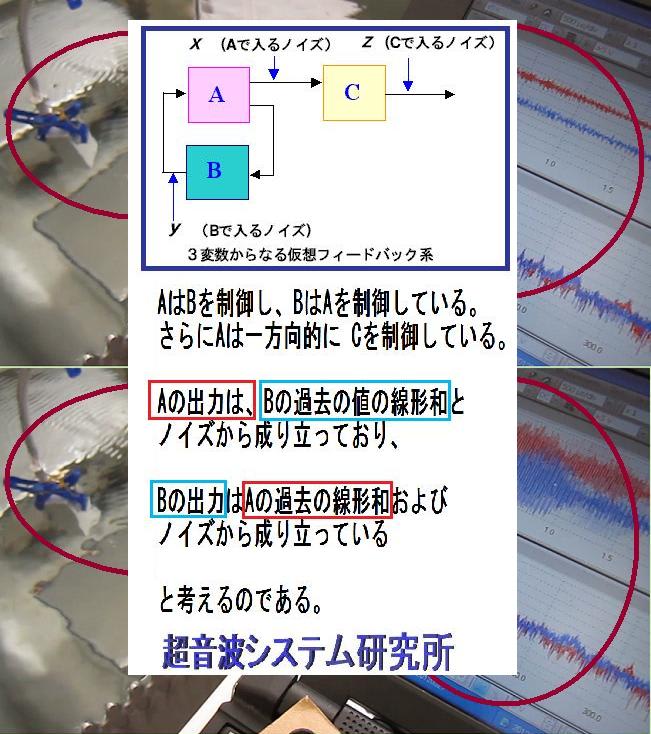

ところが、洗浄を生み出すシステムの仕組みは、

社会の仕組みのように無数の部分の繋がりで出来上がっています。

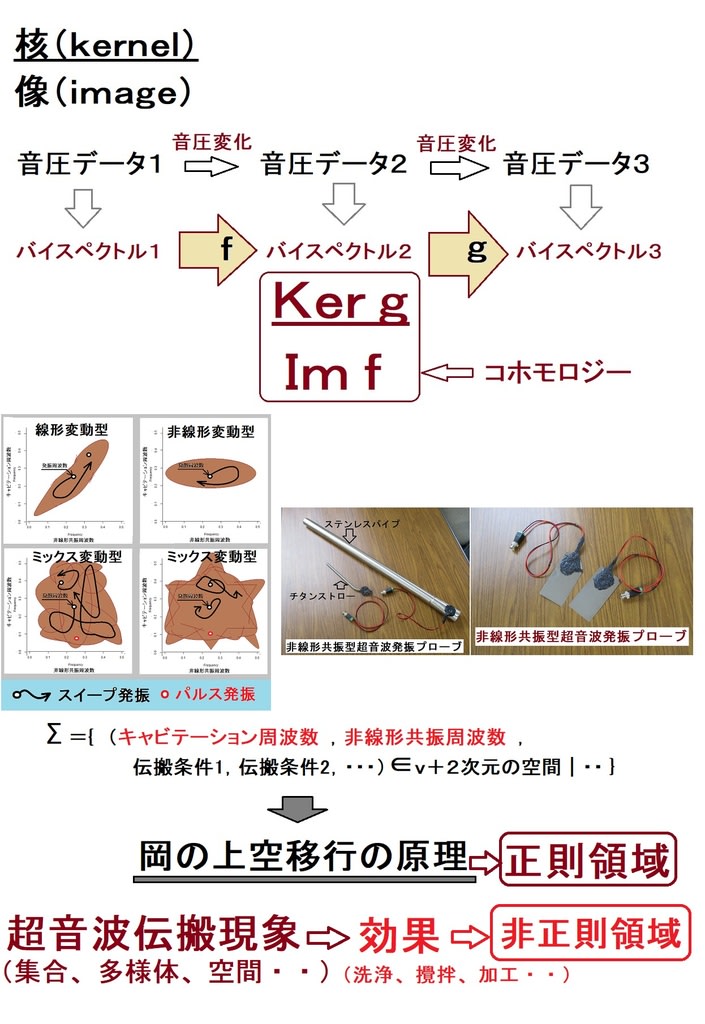

この複雑なシステムの動きを、

その構成部分の動きの総和として捉えようとするのが統計的な見方です。

この場合、最終的には超音波の洗浄物への動きを生み出すための

単純化したイメージが必要になります。

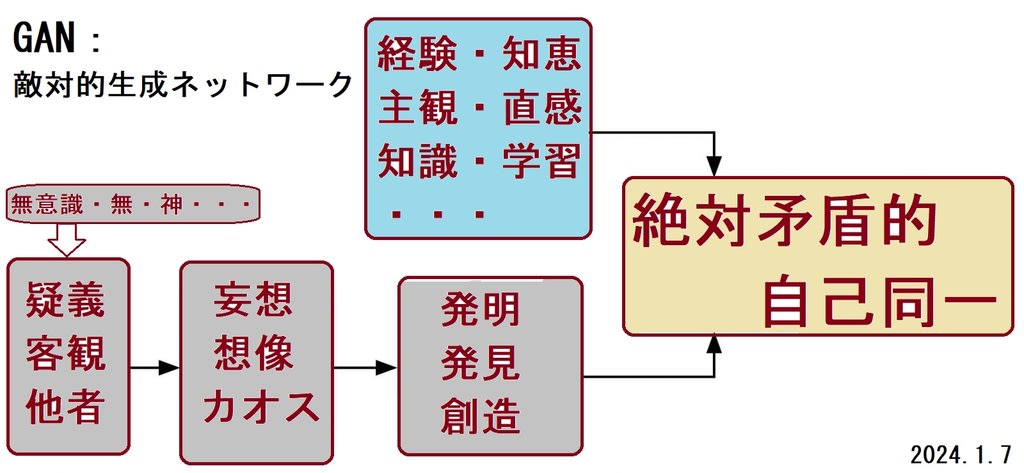

このイメージの構築の基本要素は、超音波の仕組みの知識と、

これまで強調して来た最終的な超音波洗浄に関する動きの目的意識です。

これらによって試行錯誤的にイメージの改善を進めることになります。

こんな面倒な話は聞きたくもないと思うかも知れませんが、

「天は自らを助けるものを助ける」と言うように、

超音波洗浄は人から教えられるものだけでは不十分で、

自分で考えて仕上げることが不可欠です。

その場合に「統計的な見方の有効利用」が成功へのキーワードになります。