7月11日(木曜日)平群町総合文化センターに於きまして、人権・命の尊さへの町民集会が開催されました。

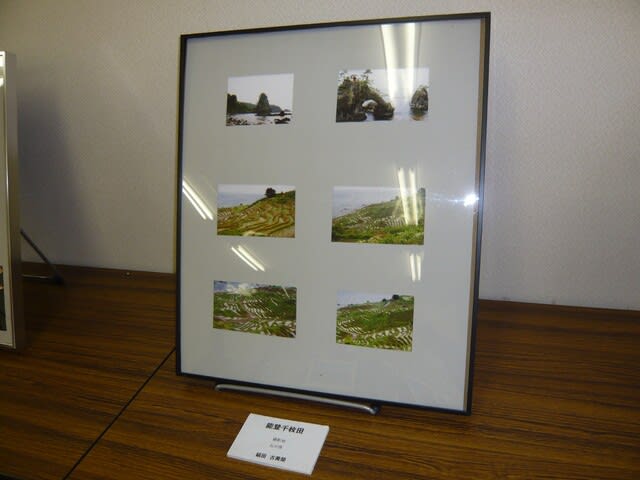

ホワイエ広場には「差物をなくす強調月間」として、児童・生徒たちの人権ポスターが展示されていました。

人権・命に対する一人ひとりの想いが込められた作品です。

本日は山口議長が公務のため欠席されますので、副議長の私が議会を代表して来賓の挨拶をさせていただきました。

今回は特定非営利活動法人関西NGO協議会の栗田 佳典(くりた よしのり)さんを講師としてお招きし

「平和への一歩~世界で今何がおきているか~」を受講しました。

栗田さんは生まれつきの心臓病で13歳の時に手術された経験から「いのち」の大切さと「支えられたことの

ありがたみ」に気付かれました。

立命館大学在学中に世界の貧困問題、特に子ども兵の問題に強い関心を持ち、主にウガンダで子ども兵の

社会復帰事業で現地で活動されています。

講演の冒頭で、栗田さんからこんな質問が投げかけられました。

恥ずかしながら、私は即答できませんでした。皆さまはいかがでしょうか?

答えは・・

私たちの頭の中には先入観があり、なかなか正解を導き出すことはできないそうです。

ここからは世界各地の紛争について勉強しました。

子ども兵は自ら志願して兵士になるのではなく、誘拐されて無理やり兵士にされます。

女の子は兵士になるだけでなく、無理やり結婚させられて願ってもいない子供を産み育てます。

私たちはそのような現実を、ただ見ていることしかできないのでしょうか?

何かできることはあるはずです。

栗田さんは「レジリエンス」がとても大切であると伝えています。

三つの「かんしん」。私の頭に叩き込んでおきます。

日本は戦争をしないので幸せな国と思う反面、ネットやSNS等で個人を誹謗中傷するいじめや差別など

幸せを破壊している課題があります。また、多様化する人権にも適用しなければなりません。

「ひとりの力は微力ではあるが、無力ではない」を念頭に取り組んでまいります。

最後に「集会宣言」を記載しますので、ぜひお目通しをお願いいたします。

集会宣言

平群町では、「人権尊重のまちづくり」が積極的に進められてきました。

「人権尊重のまちづくり」とは、「人に寄り添い」「温かさと優しさを届け合う」という営みが

日々行われる「まち」をつくることです。

それはまた、「生きがい」「学びがい」「働きがい」を実感できるお互いの人権を尊重し合う地域社会を

つくることにもつながります。

少子高齢化、核家族化が進むとともに情報化社会の進展などもあいまって、人々の生き方や家庭の

あり方も多様化してきました。

私たちは、こういった現実や実状を捉えて、「ここに住んでよかった」といえる「縁」や「絆」で

繋がるまちづくりをさらに進めていくことを宣言します。

21世紀を「人権と共生の世紀」にするために

♢つくろう「人権文化」 きずこう「共生社会」

♢差別の現実に学び くらしをみつめ 豊かな未来を切り拓こう

♢豊かにつながるまちづくり わたしとあなたとわたしたちで

「人権・命の尊さへの町民集会」にあたり、すべての人々の命や人権が侵されることのない社会の

実現に向けて、人権の尊重と命の尊さを訴えていきましょう。

ホワイエ広場には「差物をなくす強調月間」として、児童・生徒たちの人権ポスターが展示されていました。

人権・命に対する一人ひとりの想いが込められた作品です。

本日は山口議長が公務のため欠席されますので、副議長の私が議会を代表して来賓の挨拶をさせていただきました。

今回は特定非営利活動法人関西NGO協議会の栗田 佳典(くりた よしのり)さんを講師としてお招きし

「平和への一歩~世界で今何がおきているか~」を受講しました。

栗田さんは生まれつきの心臓病で13歳の時に手術された経験から「いのち」の大切さと「支えられたことの

ありがたみ」に気付かれました。

立命館大学在学中に世界の貧困問題、特に子ども兵の問題に強い関心を持ち、主にウガンダで子ども兵の

社会復帰事業で現地で活動されています。

講演の冒頭で、栗田さんからこんな質問が投げかけられました。

恥ずかしながら、私は即答できませんでした。皆さまはいかがでしょうか?

答えは・・

私たちの頭の中には先入観があり、なかなか正解を導き出すことはできないそうです。

ここからは世界各地の紛争について勉強しました。

子ども兵は自ら志願して兵士になるのではなく、誘拐されて無理やり兵士にされます。

女の子は兵士になるだけでなく、無理やり結婚させられて願ってもいない子供を産み育てます。

私たちはそのような現実を、ただ見ていることしかできないのでしょうか?

何かできることはあるはずです。

栗田さんは「レジリエンス」がとても大切であると伝えています。

三つの「かんしん」。私の頭に叩き込んでおきます。

日本は戦争をしないので幸せな国と思う反面、ネットやSNS等で個人を誹謗中傷するいじめや差別など

幸せを破壊している課題があります。また、多様化する人権にも適用しなければなりません。

「ひとりの力は微力ではあるが、無力ではない」を念頭に取り組んでまいります。

最後に「集会宣言」を記載しますので、ぜひお目通しをお願いいたします。

集会宣言

平群町では、「人権尊重のまちづくり」が積極的に進められてきました。

「人権尊重のまちづくり」とは、「人に寄り添い」「温かさと優しさを届け合う」という営みが

日々行われる「まち」をつくることです。

それはまた、「生きがい」「学びがい」「働きがい」を実感できるお互いの人権を尊重し合う地域社会を

つくることにもつながります。

少子高齢化、核家族化が進むとともに情報化社会の進展などもあいまって、人々の生き方や家庭の

あり方も多様化してきました。

私たちは、こういった現実や実状を捉えて、「ここに住んでよかった」といえる「縁」や「絆」で

繋がるまちづくりをさらに進めていくことを宣言します。

21世紀を「人権と共生の世紀」にするために

♢つくろう「人権文化」 きずこう「共生社会」

♢差別の現実に学び くらしをみつめ 豊かな未来を切り拓こう

♢豊かにつながるまちづくり わたしとあなたとわたしたちで

「人権・命の尊さへの町民集会」にあたり、すべての人々の命や人権が侵されることのない社会の

実現に向けて、人権の尊重と命の尊さを訴えていきましょう。