馬頭観音

眠峠入り口

家の脇の巨石

国道19号の生坂村下生坂は、生坂村の中心をショートカットした生坂トンネルを松本側からくぐり抜けてすぐにある集落である。犀川の流れ下る谷は、よく見ると急だ。集落の背後に迫る山の斜面も急峻で、それこそ下生坂から東側の山の頂は、そう高くはないが、岩場が見え険しさを十分イメージさせてくれる。その険しさを国道添いで体感させてくれる場所が、その先の差切狭といえる。少し前まではここから麻績へ抜ける県道が犀川に架かる山清路橋を渡って連絡していたが、今は少し長野側に進んだところにある鷺ノ平から新しい橋が架かって、麻績へと行ける。国道に架かる新山清路橋の脇から連絡する道もあったが、もう何十年も前からその道も閉鎖されていて、このあたりには廃路線があちこちに残っているのも険しさを物語る痕跡でもある。

昨日の長野行きにおいて、少し家を早く出て国道19号を下ると、この差切狭の奥にある生坂村入山へ立ち寄った。地図を見るとかつて家が点在していて、いわゆる集落(ムラ)があったのだろうが、どうみても廃村であることは、グーグルマップでもうかがえた。したがって道が繋がっているのかどうかもわからないまま、とりあえず様子だけでもという思いで立ち寄ったもの。前述した麻績への道は、かつて山清路橋を渡って通ったことはあったが、久しぶりにその道へ進もうとしたら、その入り口がわからなかった。諦めかけて鷺ノ平まで行くと、国道から比較的新しい分岐する道が見えて、初めて麻績へ向かう道が変わっていたことに気がついた。県道に入り、真新しい短い隧道をくぐると、そこに新しい橋があり、渡ると昔どおりの狭い県道となる。間もなく込地の集落(といってもわずかながらの家が点在している程度だが)があり、県道は込地橋を渡ると麻績川に沿って麻績へ向かっていく。入山はこの込地橋から野原沢に沿って南進した先にある。橋の脇の入り口に「陥没のためしばらくの間通行止め」と立て看板があり、残念ながら車での進入は断念。やはりその先が廃村であることを、この立て看板が教えてくれる。住人がいれば「通行止め」はないだろう。

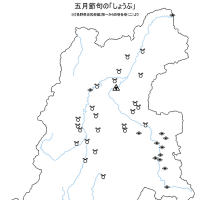

少し歩いてみよう、そう思って橋の脇に車を停めて狭い道を進んでみた。少し歩くと岩の下に馬頭観音が祀られていた。古い道であることはその光景から感じ取れ、さらに進むと廻国供養塔も立っていた。その先の沢の合流点に看板が立っていて、「眠峠上り口」とある。「明治まで山清路は通れなかったので、善光寺参りを済ませた人や、麻績、築北の人々はここから登り、眠峠を越えて下生坂へ下り上生坂方面へ行った。眠りとは、多くの曲がり坂の意味で、古い重要な峠であった。」とそこには記されている。生坂村教育委員会の立てたその看板は、平成23年のもので、まだ10年ほど前に立てられたもの。ここから明科にかけての山の峰々に、こうした看板がいくつか立てられているようだが、現在ここを歩く人は珍しいことだろう。

さて、この日の目的は、入山にある道祖神だった。図上で、そしてグーグルマップで見てイメージしていた場所は、さらに南進した場所。林道丸込線という道があり、その名は込地と丸山を結ぶから名づけられたものだろうと想像する。その道をしばらく歩いてみるが、かつてムラがあったという痕跡はほぼ見られない。道端には盛んに罠が仕掛けられているから注意しろという看板が乱立し、獣道が幾筋も道から山へ向かって繋がっていて、獣の天国と化していることがよくわかる。すると山の斜面にニホンジカの群れの姿が…。鹿の足跡が無数に展開している。会議の時間のことを考えると、「ここまでが限度か」と思いながら、「もう少し」と歩くと、想定したエリアに建物が見えた。無住であろうことは、周囲の環境から想像させられる。もう時間的限界であったが、もう少しという思いで建物のある場所まで行ってみると、そこには比較的なだらかなかつて耕作されていたであろう畑が広がった。おそらく歩いていた道はここへ向かうための道。そこにあったであろう家は1軒か2軒。時間的な余裕がなく、目的の道祖神にたどり着くことはできなかったが、それは次回への宿題として、急いで車まで戻った。

ちなみにここは国道19号の下生坂から見た険しい頂の向こう側にあたる。ただ1軒残っていた家の脇に巨石が横たわっていて、その石の上に、写真ではわかりづらいがいわゆる胚状穴がいくつか見られた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます