日露首脳会談 11月 APECで

11月に北京で開かれるAPEC首脳会談に合わせ日露首脳会談が行われると露大統領補佐官が見通しを示した。ロシアはクリミヤ半島やウクライナ問題で欧米と対立し、孤立感を深め中国と接近を強めつつあるが、極東ロシア地区の人口減少は著しく、これに反し中国人の流入が増えている。中国は極東ロシアの資源とエネルギーを狙っている。製造業への投資、木材、鉱物資源、エネルギー、農産品など中国に対する過度の依存はロシアも避けるため北方領土問題の解決に意欲を見せている安倍首相への接近を考えているのだろう。

北方領土問題は、北極海の天然資源の開発と輸送るーとの確保や極東ロシアから太平洋へ進出ルートの確保及びオホーツク海の軍事的価値などを考慮すると、単に1945年8月の終戦直後ソ連軍が侵攻し占領したから、返せという“正論”だけではロシアを動かすことはできない。ロシアが“譲歩”しても歯舞・色丹の小島の返還程度であろう。

北方領土は戦後70年間、ソ連・ロシアが占領し、歴代の政権は解決に真剣でなく、政策も一貫しなかった。しかも旧島民もあと30年もすれば絶無となり時間的余裕はない。北方領土問題の交渉は、日本には極めて厳しい状況にある。

ロシアの艦船が太平洋に出るルート

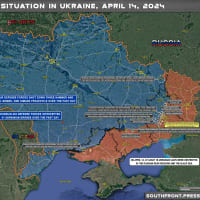

ロシア極東から太平洋に出るルートは宗谷海峡を通過し千島列島の水道を通過するコースと、津軽海峡を経由するルートがある。このうち津軽海峡経由は日米の監視下にあるので、ロシアにとっては前者ほど利がない。このため、ロシアはオホーツク海を“ロシアの海”として支配下に置くためには千島列島全部がロシアの支配下にあることが前提になる。

オホーツク海はロシア海軍が米国に対抗するため、艦艇、特に原潜を展開する海域として極めて重要な海である。国後も択捉も日本に返還すれば、自衛隊や米軍の基地が建設されるとあっては、元も子もない。日本は米国から独立して意思決定ができないのでロシアは返したくない、返さないと見るべきであろう。米国はソ連崩壊後「ロシアを大陸に閉じ込める」という戦略に基づいてNATOの前線を北のバルト3カ国正面から南のウクライナやクリミヤ正面まで東方に進めてきた。ウクライナ問題はプーチンのロシアにとっては、“失地回復”のようなものであろう。

極東アジア、千島列島正面で“大陸に封じ込められる”ことを容認する可能性はないとみられる。

極東ロシアの艦船が太平洋や北極海に出るルート

ウラジオストックから宗谷海峡、オホーツク海経由、

ウラジオストックから津軽海峡経由太平洋へ抜ける2つのルート

『なるほど世界知図 2005』(昭文社、2005年)

千島列島

海峡の幅が広く水深が最もの深いとこはウルップ島とシムシル島の海峡で、

南千島では択捉島とウルップ島の海峡これに次ぐ。

ロシアは「択捉も返したくない。国後も返したくない。」

『なるほど世界知図 2005』(昭文社、2005年)

地球温暖化で北極海航路の時代、「島は返したくない」

地球の温暖化で氷に覆われた海域が以前より狭くなった上、氷が薄くなったので船が速く進めるようになった。北極海には、900億バレルの原油、1670兆立方フィートの天然ガスが埋蔵している (2008年、米国地質調査所)とみられている。原油は世界の未発見の埋蔵量の13%、天然ガスは同30%に相当する。日本からロッテルダムまでをスエズ運河経由の航路では約40日間、これに対し北極海を経由する場合は約30日間である、しかも前者は海賊の脅威もある。

極東ロシアからみると北極海への航路は、シベリア大陸からウラジオストックなど沿海州からオホーツク海経由太平洋へ、マガダン・オホーツク海から太平洋へ抜けるコースとなるが、いずれのコースも北方領土の安定支配が必要になる。この面からも、千島列島の外側・太平洋側にある歯舞・色丹よりもオホーツク海側に位置する千島列島の価値は上がることがあっても下がることはない。

日本はロシア・マガダン州の開発にどうかかわるのか

極東ロシア北東部、オホーツク海北岸に位置する。北部は北極海に流れるコリマ川上流域を占める。州のオホーツク海岸線は断崖絶壁をなす所が多く、巨大なシェリホフ湾がある。州の大部分は山がちで、東部にコリマ山地、中央部にはチェルスキー山脈の支脈(最高点2586m)走る。州内に密集する河川網は、北極海河川流域とオホーツク海河川流域に2分される。その中でも最大の河川はコリマ川である。

交通は、州内には鉄道は無く、空路・海路以外ではマガダン市起点のコリマ街道を軸とした車両輸送で、主要港湾である、マガダン港を整備拡充しているとの報道もある。

マガダン州はロシア北東部のオホーツク海に面した面積46.2万m2の地域です。2008年に州制施行55年を迎えた。鉱物資源が豊富に埋蔵し、1928年の開発開始以来、採掘量は金:3,000t以上、銀:7,000t以上、錫:7万2,200t、石炭:約8,200万tに達した。同州の経済は、鉱物資源の採掘・加工と燃料・エネルギー部門が中心である。このことは、原料輸出でのロシア経済の方向性示している。

マガダン州は、貴金属の採掘・加工分野に外国投資を誘致してきた。同州には「Cyprus Amax Minerals」や「BHP Billiton - United Minerals」などの外資系企業が進出している。中国、韓国、モンゴル、日本など北東アジア地域との協力も発展しているが、日本との結びつきがより強化され、経済関係の発展への具体的な一歩になるためマガダン州は、日本企業に経済特区への進出を含む鉱物資源および水産分野への投資を働きかけている。

MAGADAN

マガダンの港湾施設 (Google)

*

中国は極東・東シベリアの資源とエネルギーを狙っている。東シベリア太平洋パイプラインは、中国が 250億ドルを拠出し、パイプライン建設資金と、毎年 1,500万 tの石油を確保した。日本としても、いかに極東・東シベリアを戦略的に位置付けるかが重要だろう。

2007年 6月の首脳会談で、安倍総理(当時)が、プーチン大統領(当時)と、「極東・東シベリアの日露間協力イニシアティブ」の合意をした。その後の動きは見られないが、再び次安倍政権が誕生したことで日露協力が進展するが、日本が官民一体となって、資源をどう位置付けるか、資源、エネルギー、インフラ、運輸、通信といった分野において日露協力の在り方の中で北方領土を考えていかなければならない。

北極海沿岸国で最長の海岸線を持つロシアは広大な大陸棚を持つ。そこに眠る石油や天然ガスを高度な採掘技術を持つ欧米などの企業と提携して開発するのがロシアの狙いである。開発を主導するのはプーチン側近のイーゴリ・セチンが社長を務める「ロスネフチ」である。ヤマル半島の天然事業開発には中国企業が参加している。中国を意識せずしてシベリアも北極海の資源開発はできない。

単に“島を返せ”とだけ唱えるだけでなく、ロシアの樺太、マガダンや千島列島など環オホーツク海地域の資源開発とロシアの人口減、資金やノウハウの不足なにどうかかわっていくのか、日本側には沿岸部開発の戦略も求められる。

北方領土返還、影の主役は中国

1945年8月日本が敗北必死となるやソ連は日ソ中立条約を破棄して一方的に満州へ侵攻し、8月8月15日以降もカムチャッカ半島対岸のシュムシュ島を攻撃、逐次南下し千島列島、歯舞、色丹を占領した。以来、日本は「日本固有の領土」であると返還を求めてきたが、ソ連、ロシアは「領土問題」は存在しないと返還を拒否し平行線をたどってきた。ソ連の崩壊やソ連・ロシア経済が苦境に陥ると「領土」を餌に対日接近を図ってくるが、プーチンはウクライナ問題で欧米と対立を深め、中国に対する過度の依存を“緩和”するため領土を餌に融和的イメージを振りまいている。

8月以来北方領土における軍事演習や大統領府長官の択捉島などを繰り返している。4島返還を主張する日本に対する侮辱・挑発であり、日本の反応に対する観察、“威力偵察”である。ロシアは択捉は返さないという意思表示であろう。

領土交渉はすでに始まっている。韓国も中国も日本の反応を注視しているので安易な妥協はできない。 ロシアは中国と日本を競わせるかちゃちで極東ロシアの開発で臨む。北方領土交渉も影の主役は中国である。米国も日露の接近は妨害する。これらの障壁を乗り越える戦略や意思があるのだろうか。

日本は、何を持って領土問題の“解決”とするのか、日本国全体が覚悟を問われている。

【関連記事】

プーチン大統領、日本の対露制裁に反発、早速言い出した“北方領土は返さなくていいのか!”

北方領土交渉を再開、ロシアは軍事的価値を日本から学び自国領に編入、択捉・国後返したくない返さない