訪問日:2019.03.06

見所:所蔵作品のうち6つの重要文化財展示(ただし、この記事では取り扱わない)

期間:2019.01.29-05.26

東京国立近代美術館は、日本の明治以降の重要な美術品を蒐集している。その中で戦争画のコレクションがある。先日のフジタ展でそれを知り、ぜひ見に行きたいと思っていたら、この所蔵品展で11室のうち1室でそれを特集するということだったので、訪問した。ここでは、その部屋および戦前の幻想画の特集について記載する。

なお、重要文化財展示以外にも、美術の教科書に載っている著名な作品がたくさんありとても充実していた。時間があれば別途記載する。

1.戦争画展示について (第6室)

5点の戦争画が展示されていた。どれも当時の軍が、戦意発揚を考えて支援して描かせたものである。そのうち大家の小磯良平は「娘子関を征く」で中国大陸での行軍の様子を描いていた。また2点の飛行機の爆撃と空中戦の絵、そして香港における夜戦の絵、それから藤田嗣治の絵があった。 これらを見て、戦争画といってもいろいろあるなとおもった。

小磯さんの作品は軍服を着ていなければ、旅の商人たちを描いた絵に過ぎない。たぶん小磯さんは、戦争ではなく日本とは違った中国の情景、動物と人々の組み合わせを描きたいと思ったのだろう。なお小磯さんは、戦争への関与を自分の履歴の中で抹消している。

その他の絵は、一応破壊や殺人が行われている絵だが、飛行機をテーマにするとそこには具体的に人の状況は描かれない。

小川原脩の「成都爆撃」は赤茶けた大地の飛行場近辺を爆撃している絵で、むしろ爆撃機がくっきり描かれていることに付け加えたような違和感があり、地面からの爆撃による煙を野火に置き換えて機体を消せば、広大な中国を高い視点から描いた風景画と見ることができる。この人は従軍して3点の絵を描いたが、戦後にその責任を感じ北海道に帰郷して、孤独に絵を描き続けたとのこと。

中村研一の「北九州上空野辺軍曹機の体当りB29二機を撃墜す」は、もう日本爆撃が開始された後で、B29という憎き敵を体当たりで2機まとめて墜落させるという自己犠牲を顕彰する絵である。青空の異状をとても美しく静謐に描いている。本当は機銃の打ち合いや爆発音が聞こえるはずなのだが、体当たりした機体に搭乗した2名はもちろんB29搭乗の乗員の悲鳴も聞こえない。

この事象が落ちてこずにそのまま青空へと溶け込んでほしいと思いながら描いたのではないか。また軍は意識を高めさせようとこの絵を描かせたのだろうが、現実の日本の上空ではB29は悠々と飛んでいて、日本機はほとんど歯が立たなかった。見る人々にとっては、こんなに無理をしなければいけないのか、また自己犠牲を強要させるのかと諦観させるようなメッセージを持っていたのではないか。

彼は17点の戦争画を描いたが、その後も日本の画壇の中で順調に地位を高めていった。

山口蓬春の「香港島最後の総攻撃図」は夜戦を描いた、一見とても美しい絵画である。

でも、その美しさを作る光は、破壊によるものである。特に山容を浮き上がらせる光は、稜線そして山の向こうで大規模な火災が起こっていることを伺わせる。そして山のこちらの光も、平和な時の建物や街灯そして船の光ではなく、ほとんどが火災による光である。

火災に伴う煙は、よく洛中洛外図で描かれるような、金色の雲を黒くしたような感じで描かれている。しかし大砲や人々の悲鳴はやはり聴こえてこない。戦争本来の残酷さはあまり感じられず、破壊とはもしかすると美しいとさえ思ってしまうような絵画である。

山が光で浮かび上がるような情景は、通常ではありえない。この題材を得た画家は、表現するチャンスに没頭しながらも、起こっていることに悩みつつ描いたのだろう。

彼は、戦前にはもう日本画の大家の一員となっていた。そして陸軍に協力し南方に派遣され多くの作品を描いた。そして戦後も大家としての地位を維持した。

以下に作品全体と、稜線の燃えている建物の拡大を示す。

それに対して藤田嗣治は、フジタ展の2枚と同様に、眼の前で肉と肉とがぶつかり血しぶきが飛ぶような、個人同士の肉弾戦を描いた「血戦ガダルカナル」が展示されている。眼の前で日本兵が、日本刀で敵を突き刺し蹴り飛ばしている。周辺には死体がごろごろ転がっている。この残虐な状況を迷いなく描いている。

確かにルーブル美術館等で、こういった戦闘場面や虐殺場面を描いた絵画がある。しかしそれなりに暫くの時間が過ぎた後で、このようなほとんどリアルタイムに近いものは今まで見たことはない気がする。

以下に偶然ながらアメリカ人と日本人が並んでこの絵を見ている写真、そして絵の中心部を拡大して示す。

芸術と言うか表現の面では、カーキ色にまとめられた全体、狂気に狂った人や痛みに耐える人等局所も丁寧に描かれ、現在の残酷をリアルに描き出したものとしてすごいとしか言いようのない出来である。藤田自身は、軍部の依頼に対して正しく応え、自分はこれだけ描けるんだと自信を持っただろう。それはパリで注文者のニーズにぴったり合わせることを訓練し慣れていた彼の意識にぴったりだったのだろう。そして軍部はどうおもったたか・・・すごいと思っただろうが、人がどう思うかは考えなかったのではないか。そして勝つにせよ負けるにせよ戦争が終わった後、この絵がどう扱われるかは考えなかったのではないか。

この絵は戦意発揚するとは思えないし、戦後処理で相手と交渉する場合にも棘として邪魔になる存在となる。

藤田はやはり通常の日本の画家とは違ったのだと思う。この頃は自分の気持ち基準ではなく、相手のニーズに合わせてクールに美を作る職人だったのではないか。なにか迷いを感じさせる日本人画家の作品と比べて、そう思った。

彼は戦中陸軍美術協会の理事長となり、その主宰する美術展等に君臨するとともに、もっともたくさんの戦争画を描いた。戦後に誰かから戦中に軍に協力した美術活動全体のスケープゴートになるように話され、日本を離れフランスに帰化した。

2.1930年台の日本の幻想画 (第5室)

この頃欧州でシュールレアリズムが勃興し、流行になった。そして日本へもその流れができたが、日本の不安定な状況と重なって反政府(団軍部的)となり、抑制された。

1.の戦争画を描いた人々は、従軍画家として戦場に連れていかれたが、幻想画を描く画家たちは兵士として徴用されていった。そのような絵画が20点展示されている。

まず靉光(あいみつ)の「眼のある風景」。

荒れ果てた土地にギョロリと大きな眼が睨んでいる。絵を見ている我々を見張っているようである。彼はこれを描いた暫く後、中国戦線に送られ、現地で病に倒れ帰国できなかった。

次に浅原清隆の「多感な地上」。彼はビルマ戦線に送られ、行方不明となった。

可愛い少女が、並べられたハイヒールを眺めている。彼女の視線の先のヒールは、仔犬に変わろうとしているのか、又は仔犬がヒールになろうとしているのか。もしかするとその斜め上の自転車で遊んでいた子供が、大人になるにあたって遊び相手の犬の代わりにヒールと付き合おうと考えているのかもしれない。

リボンは、そこから鳥になろうとしているのか、逆に鳥が降りてきて髪飾りになろうとしているのか。

彼はビルマ戦線に送られ、行方不明となった。

北脇昇「空の訣別」

彼は、前の2人より先に画家として地位を築いていたこともあるが、徴兵されることはなかった。彼は戦争に関わる絵画も書いているが、シュールレアリズムの手法で描き戦意発揚を期待するような絵画ではなかった。

この絵は日中戦争時の南京海洋爆撃に関わるエピソードを示す絵で、戦闘機を楓の種に、自爆して墜落するパイロットの手を赤いサンゴとして描いている。なにか寂しさが溢れる絵である。

彼は戦前からシュールレアリズムの有名人となっていた。太平洋戦争中は出自の良さのためかもしれないが、それほど軍とは付き合わなかった。戦後も独自の地位を維持した。

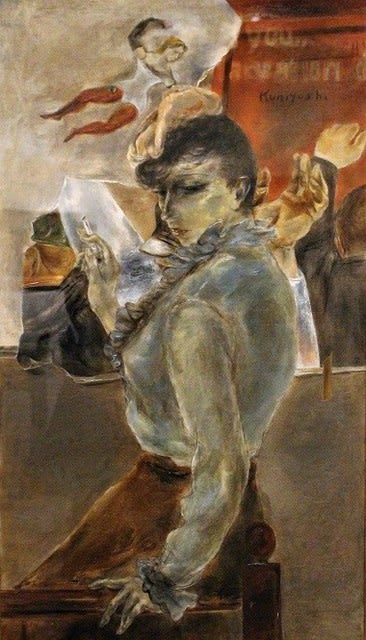

国吉康雄 「誰かが私のポスターを破った」

国吉は、戦争前からアメリカに住み、そこで画家として名を得ていた。しかし家庭の事情で、暫く前に帰郷し日本に住んだ。しかし結局なじめずに、アメリカに帰った後、太平洋戦争が起こった。彼は収容所に入れられることはなかったが、米国籍を取ることは出来ず敵にならないという証明をしていかなければならなかった。彼のこの絵は戦中に描いた代表作である。振り返る顔の暗い女性、その頭の周りを、手が抑え込んでいる。ポスターの絵なのか、空間から飛び出した手なのか判然としない。じっと見ていると頭の上のポスターの絵も、変な感じで揺らめいているようだ。

彼は戦前アメリカにわたり、そこで有名人となった。家庭の事情で帰郷したが日本になじめず、アメリカに戻った時に戦争が始まった。収容所には入れられなかったが、アメリカ国籍は得られず敵国人として裏切らないことを確認された。この絵は、戦中に描かれたものである。

この記事を書くにあたって、日本の戦争中の美術に関する記事を少し探してみた。戦争という異常な現象は多くの画家を巻き込み、すりつぶしていることが理解できた。その結果得られたものがあるのか、現在も論議が続いている。

とても難しい問題であるが、将来のためにも継続して考えなければいけない問題だと思う。