今日、4月7日(日)は、大丸東京店で開催されている「日本陶芸展」、東京駅北口のステーションギャラリーで開催中の「木村荘八展」を見学。

その足で、先週行った商業施設「KITTE」の外観写真を撮り、丸の内の高級ショップが並ぶ通りなどを写真におさめてきました。

まず、日本陶芸展。 第22回にもなる陶芸展でしたが、初めての機会となります。

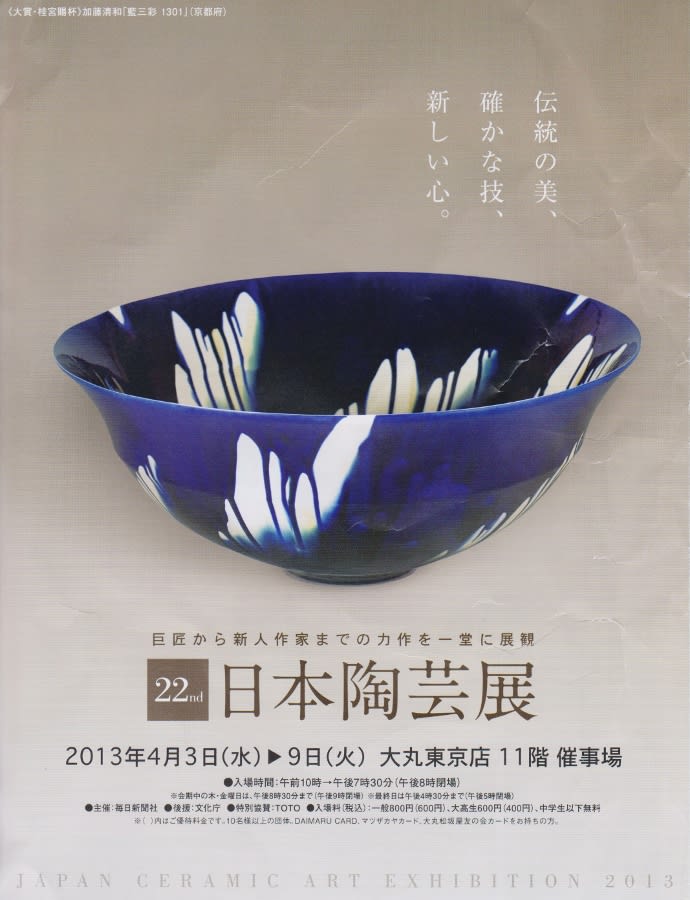

パンフレットは、大賞をとった「藍三彩」です。 入口近くに受賞作品、次に招待作家の作品、そして公募入選作品が並べられていました。

実にすっきりとした作品で、藍の色あいも絶妙。

写真撮影は禁止だったので、毎日新聞社の公式Webサイトから引用させていただきました。

準大賞・日本陶芸展賞 優秀作品賞・毎日新聞社賞

「Rin」(第1部) 「吹染蓮図大壺(ふきぞめはすずおおつぼ)」(第1部)

佐賀県伊万里市 畑石修嗣(27) 千葉県柏市 藤井隆之(39)

準大賞の「RIN」は、朽ちかけた鉄のように

見えますが、内側に細い縞がはいって何と

も言えない存在感があります。

招待作家の作品はさすがに素晴らしく、どれも魅了されます。 一つだけ紹介

「四稜壺『山蝉』」 武腰 潤(招待作家)

続いて、八重洲大丸東京店から東京駅の自由通路を通って、赤レンガの東京駅北口にあるステーションギャラリーへ。

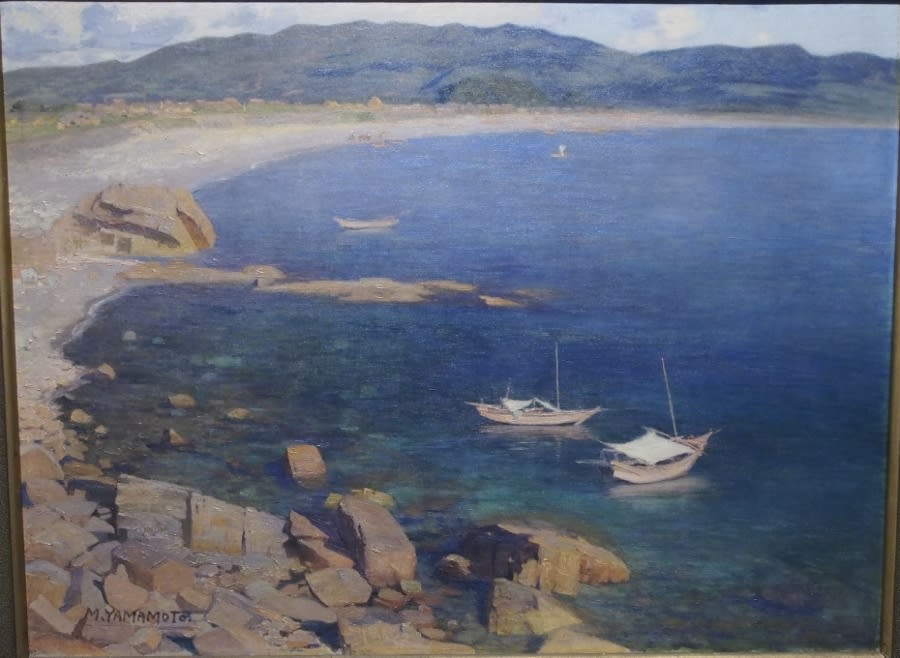

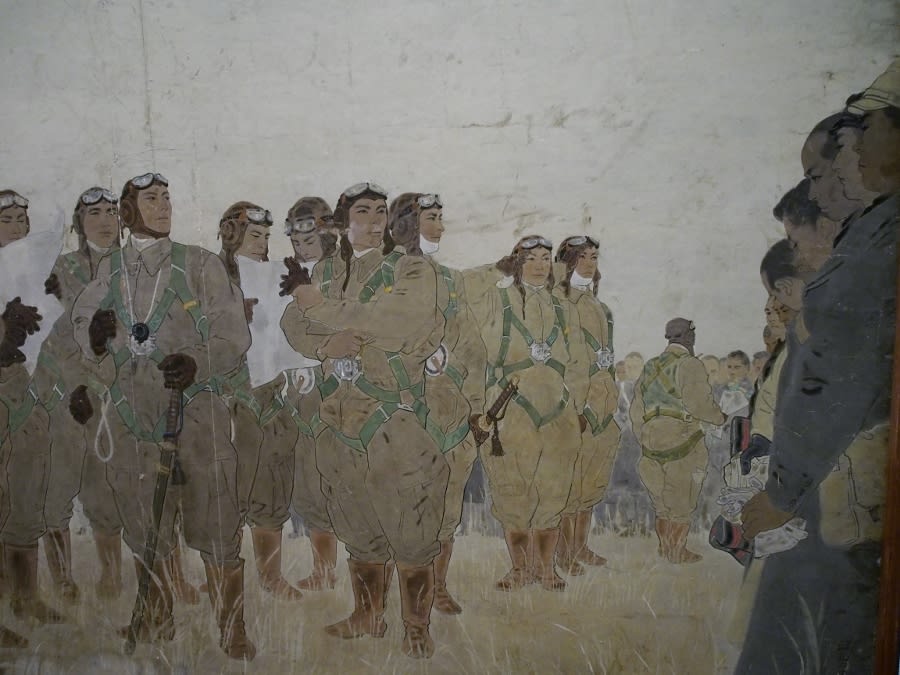

木村荘八の回顧展で、以前、国立近代美術館で挿絵を紹介しています。

木村荘八は油絵が本業との思いがあり、多くの油絵作品が展示されています。 しかし、私の好みになりますが、良いなと

思ったのはチラシにある「浅草寺の春」と「牛肉店帳場」ぐらいでした。

「浅草寺の春」は人物の容貌が、面白いといえば面白いのですが、生気がないですね。 シュールな感じを狙ったのだろうか? 色使いは大胆で好きなのですが。

「牛肉店帳場」は、荘八が住んでいた牛肉店を描いたもの

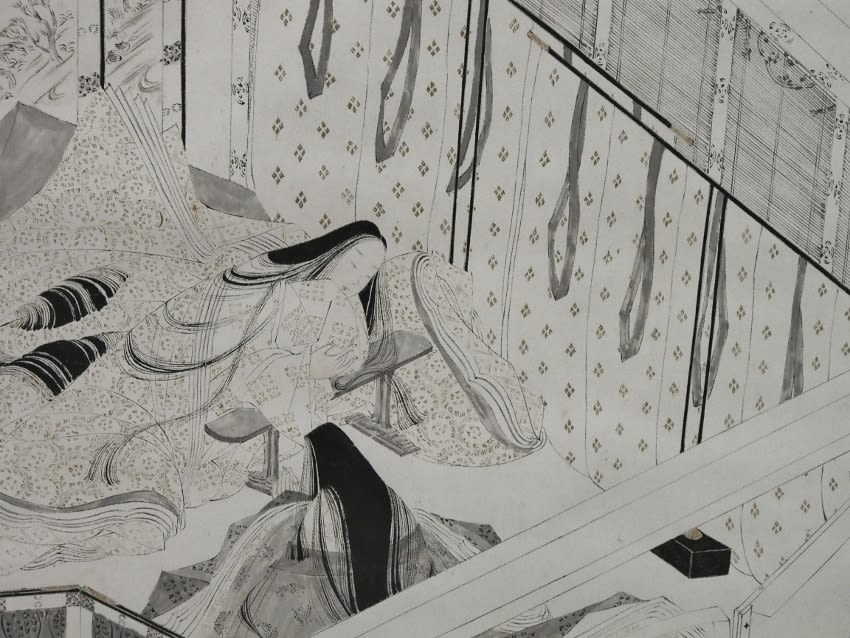

挿絵はさすがで、名作「墨東奇譚」の挿絵、34点が並んでいました。

(国立近代美術館で見たときは、12作品ぐらいだった) 写真は国立近代美術館で撮影したものです。

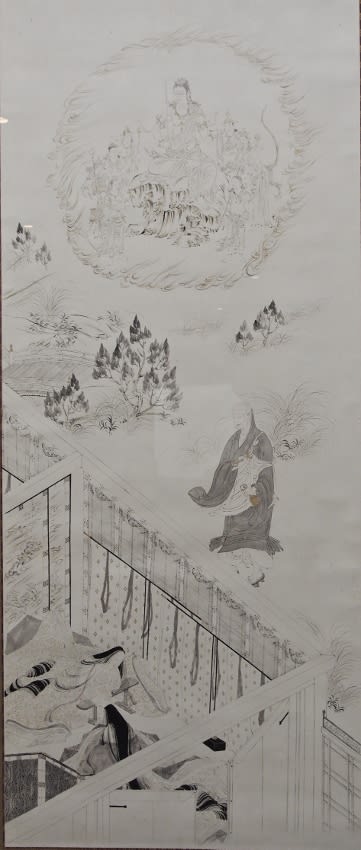

さて、東京ステーションギャラリーは、赤レンガの東京駅の北側ドームの2階、3階にあります。

会場内は撮影禁止でしたが、ドームの階段部分は撮影OKでした。

3階から2階に降りる階段で。 赤レンガは旧駅舎のもので、切り取って貼り付けているように思いました。

2階の休憩コーナから、カーテン越しに「KITTE」を見たもの。

2階から1階に降りる階段で。