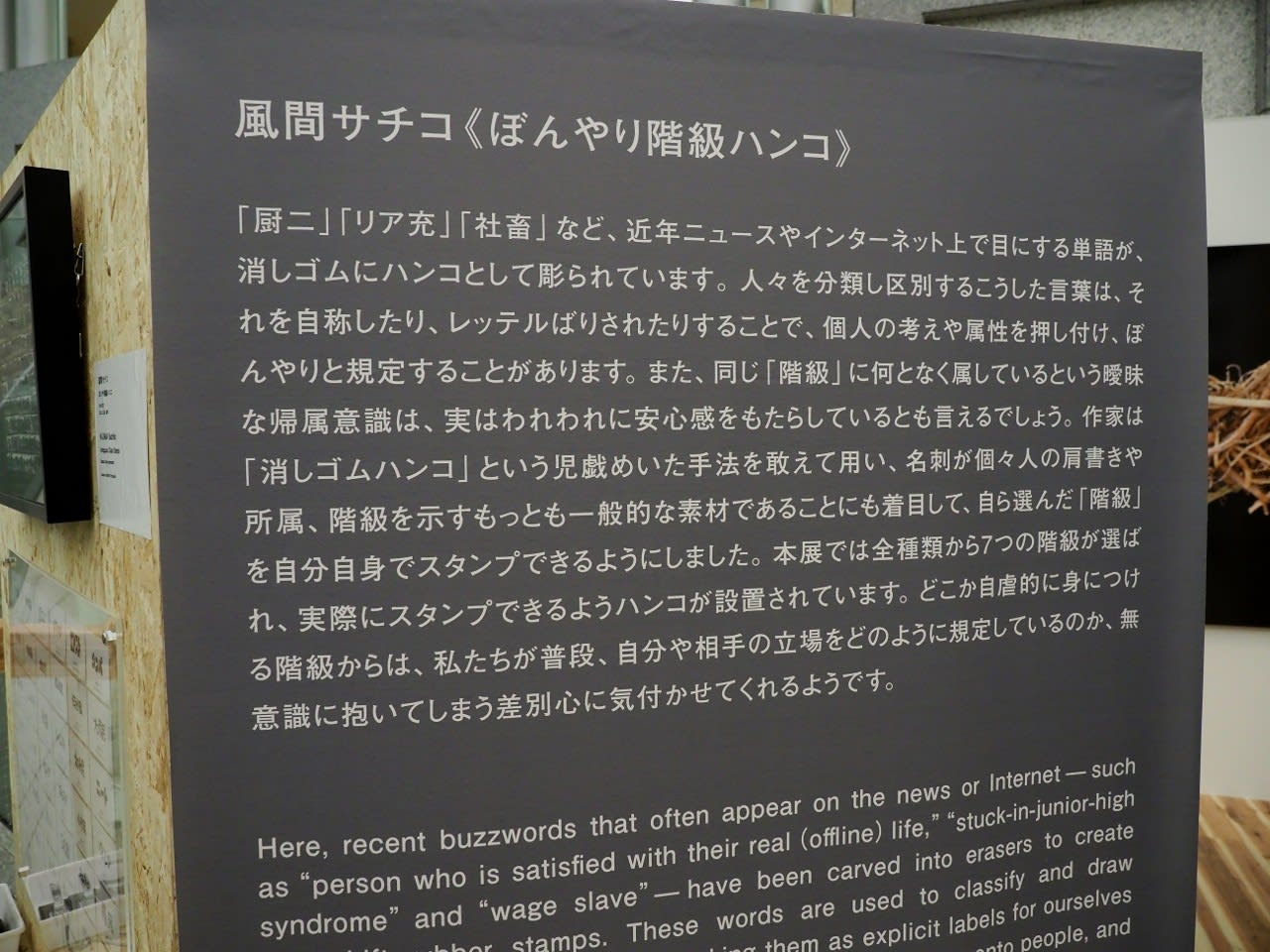

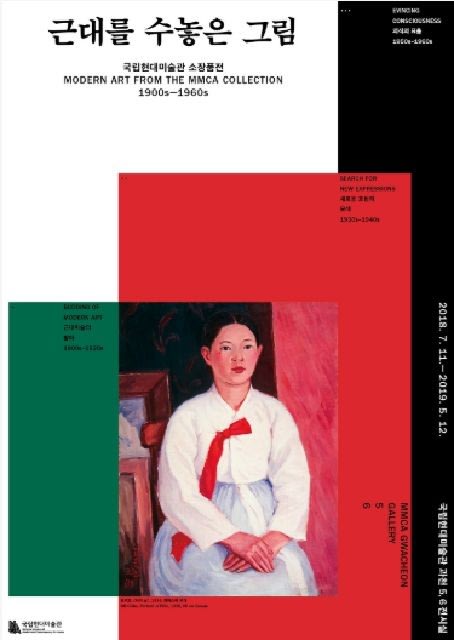

風間サチコさんのシリーズ2回目は、風間サチコ展「ディスリンピア2680」です。

展覧会のチラシです。

2018年4月28日(土)展覧会オープンの日、オープニングトークに間に合うよう、東松山市の”原爆の図丸木美術館”に行ってきました。

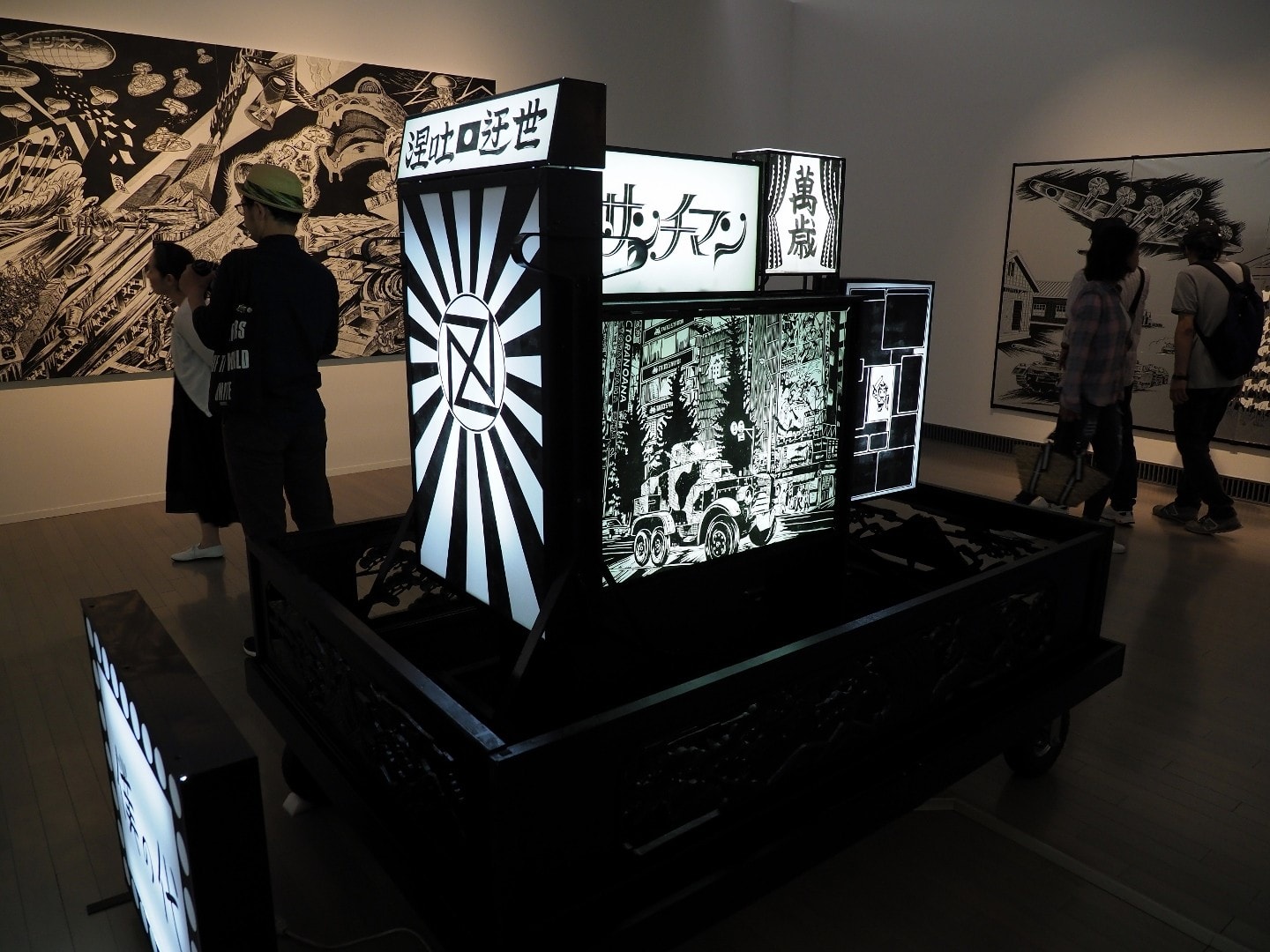

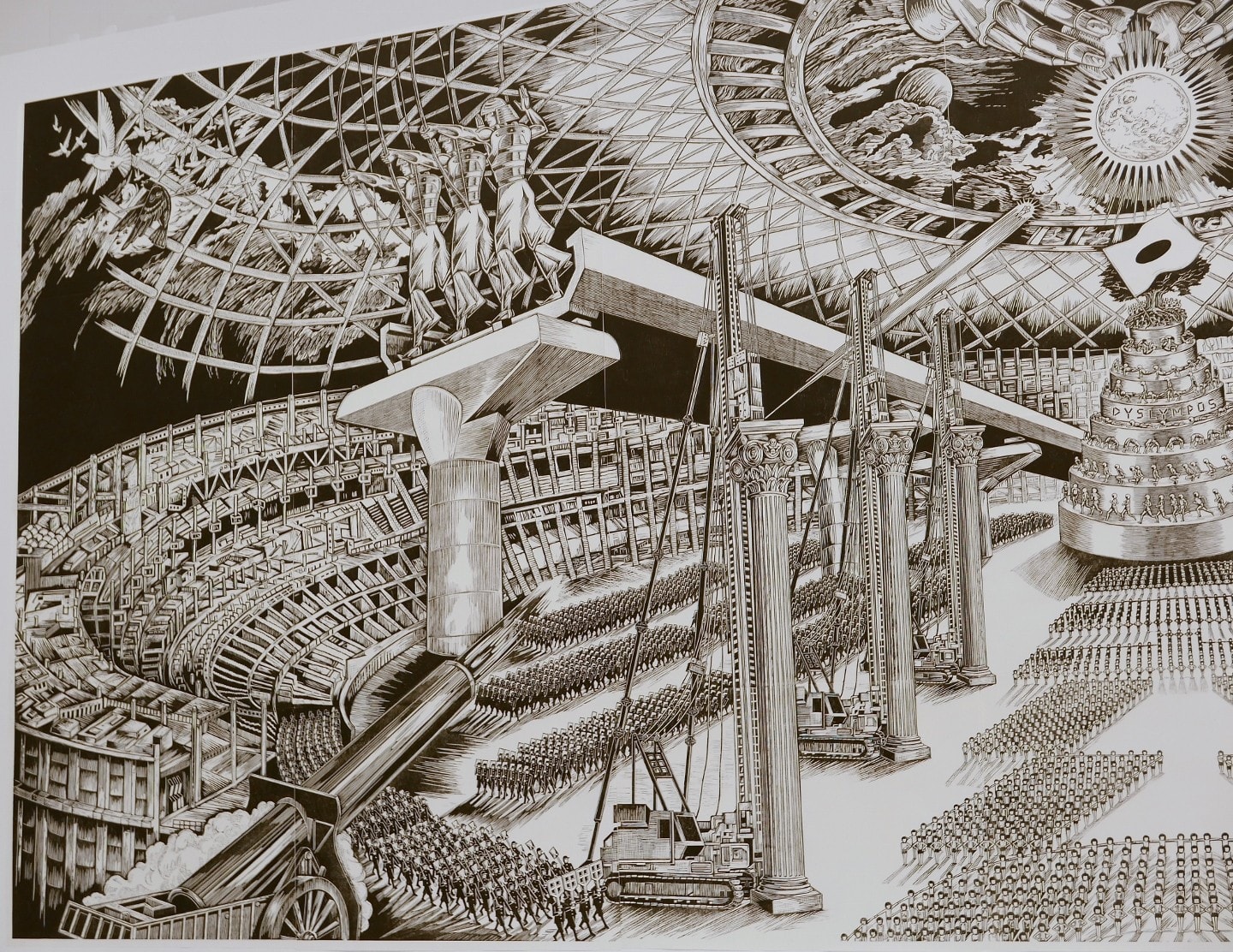

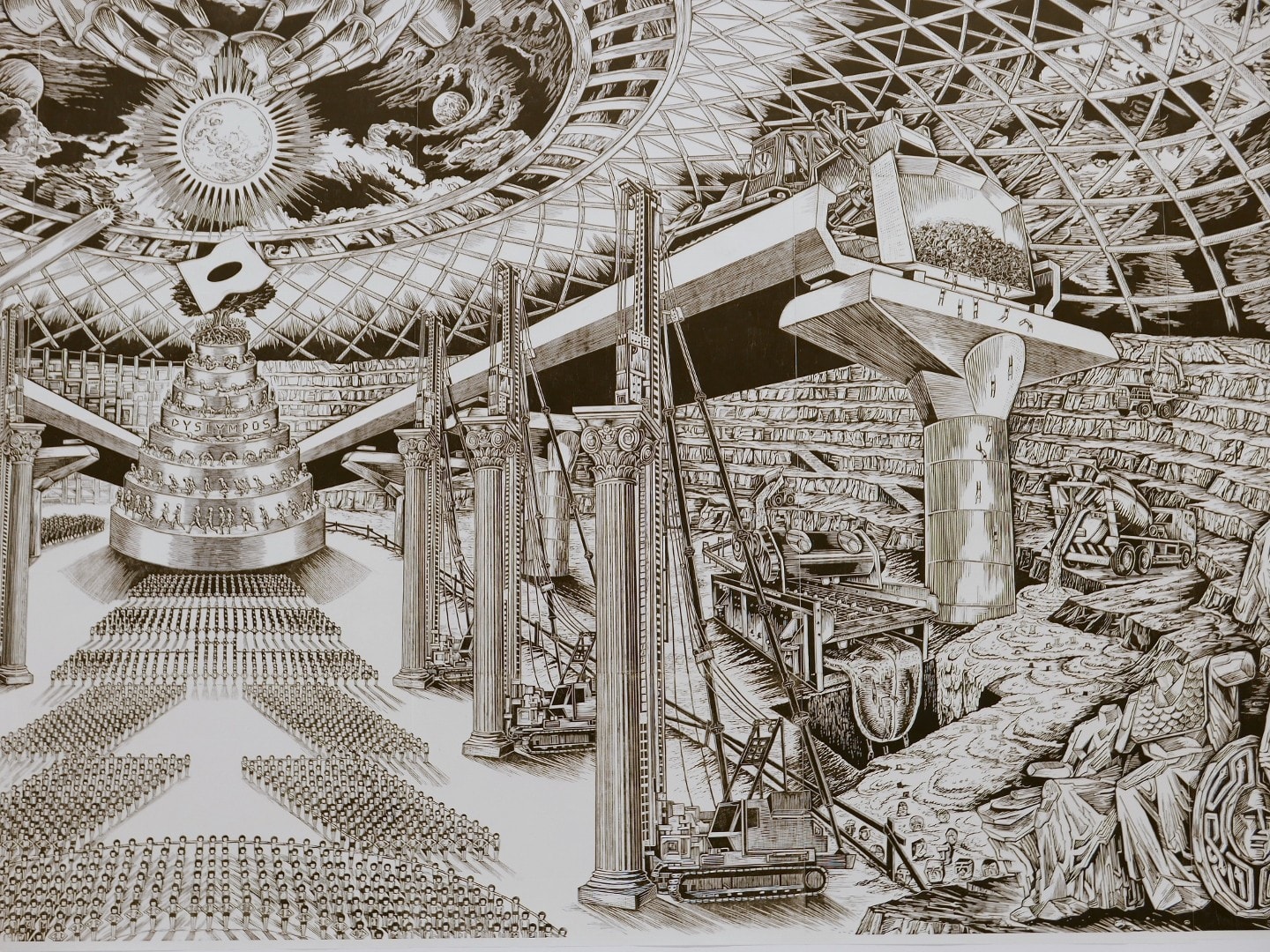

会場に入ると、正面に《ディスリンピア2680》が(下の写真) 縦2.4m,横6.4mの作品から、圧倒的なオーラ!

なお、作品の石柱部分などに、ブルーの色ムラが見えますが、デジタルカメラ撮影時に稀に現れる光の干渉によるものです。

トーク開始直前、椅子に座ったお二人。(右が風間サチコさん、左が丸木美術館学芸員の岡村幸宜さん)

実は、《ディスリンピア2680》は、トーク開始30分前に展示が完成(午前9時のオープンには間に合わなかった)

風間サチコさんは、前日は美術館で徹夜の制作をされたとのこと。(涙ぐましい奮闘が彼女のブログ、窓外の黒化粧に載っています)

写真では穏やかな表情をされていて、疲れは窺えないのですが、達成感でハイ状態だったようです。

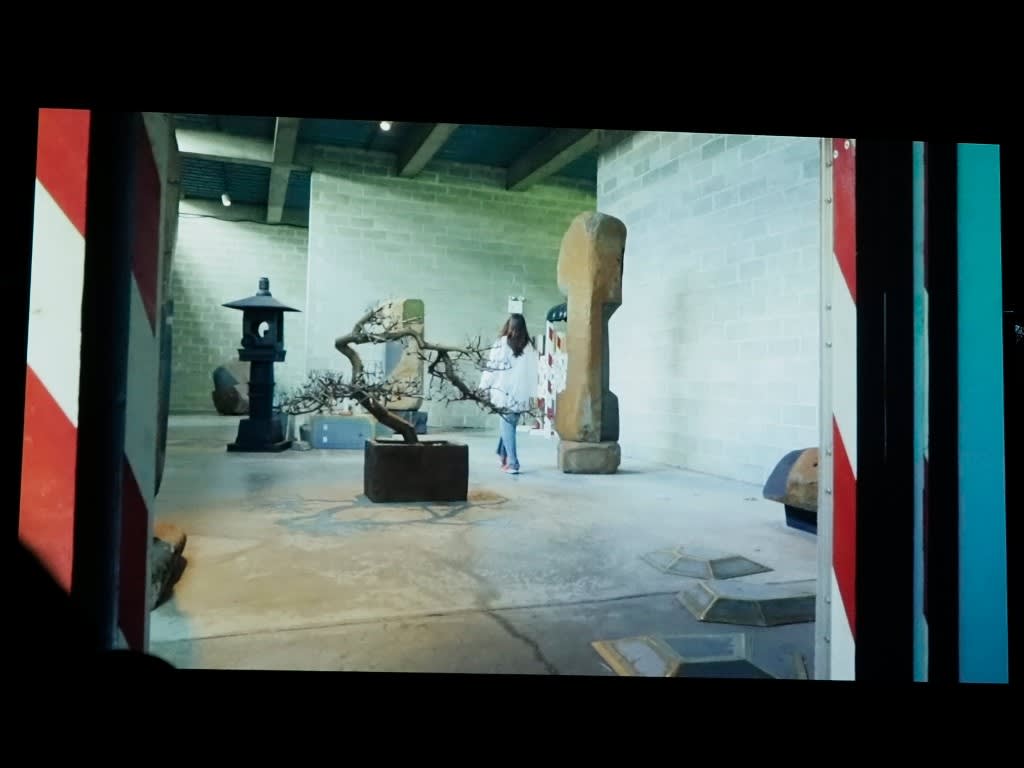

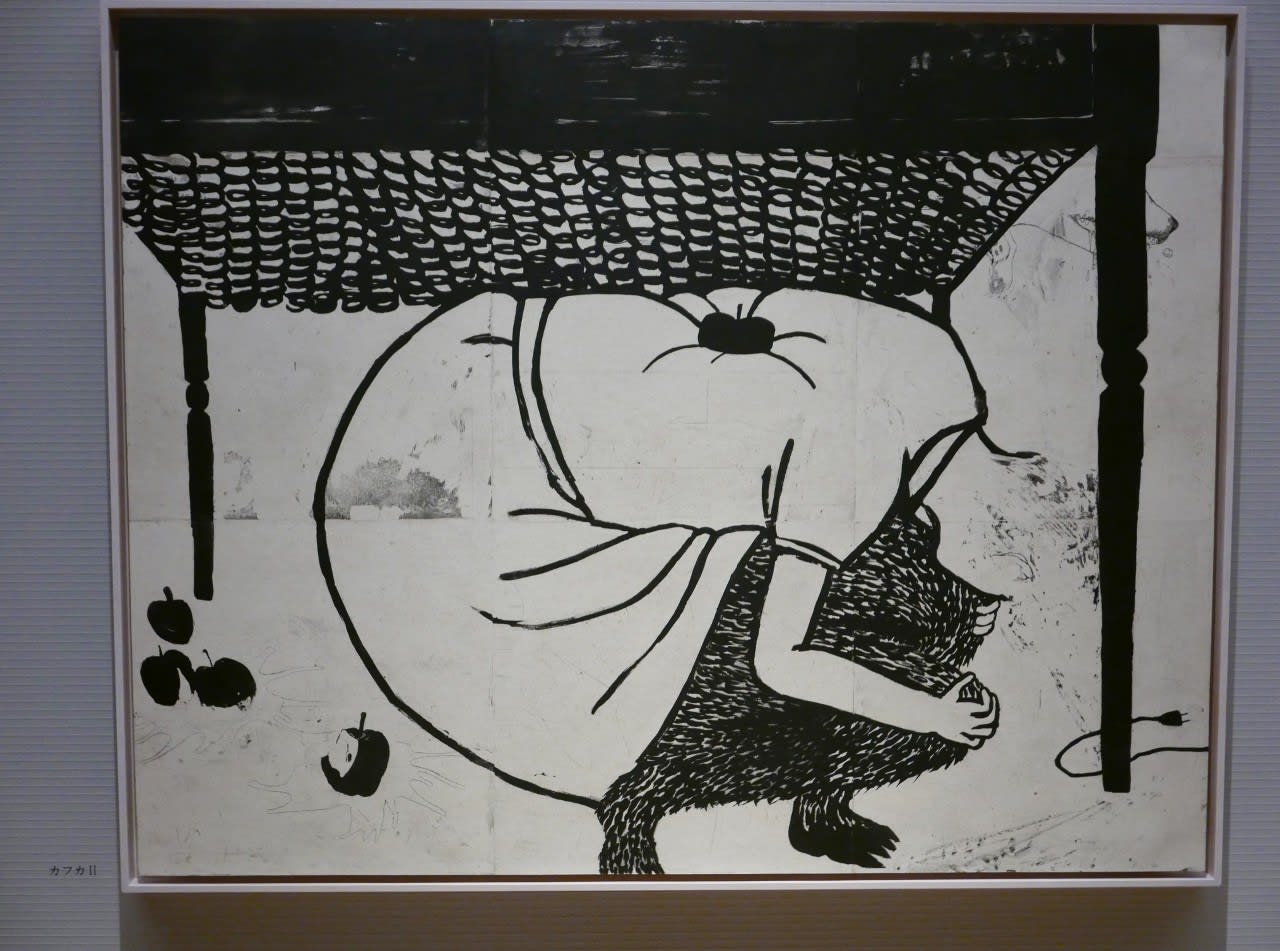

途中、作品解説をする風間サチコさん。 ところで、彼女のファッションでパンツの白黒デザイン・・・自作かな?と一瞬思いましたが違うでしょうね。

作品解説は、風間サチコさんのブログ”窓外の黒化粧”(解説コーナ(1)、解説コーナ(2)、解説コーナ(3)を是非ご覧ください。

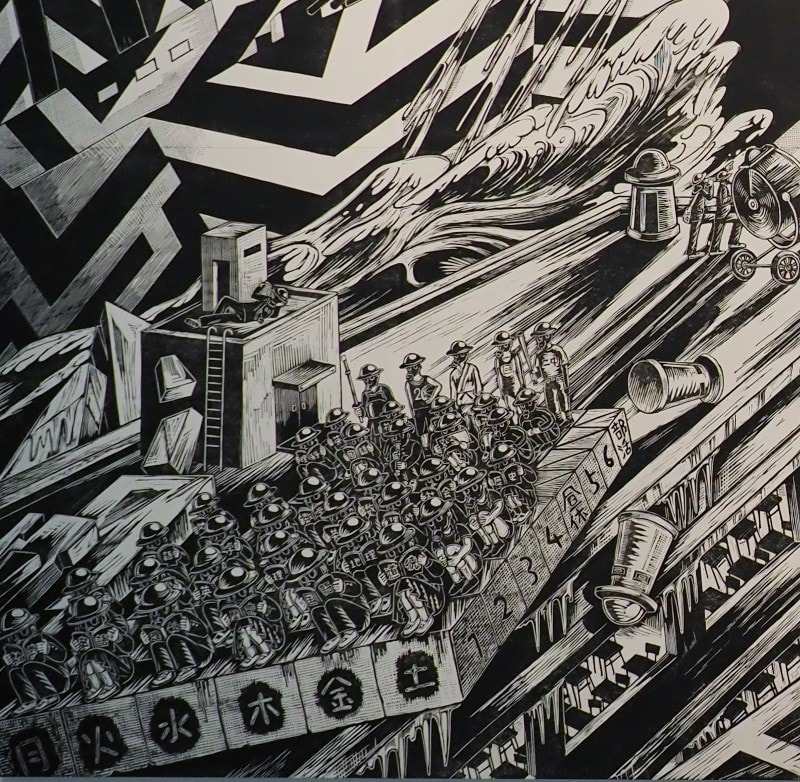

<作品の概要>

「ディスリンピック2680」は優生思想によって統制されたとある国のとある都市=ディスリンピアにて、近未来2680年(西暦2020年)に開催予定の

国際体育大会である。今作ではその民族の祭典ディスリンピックの開幕式典の様子が描かれている。・・・・解説からの抜粋

私は、当日聴いた解説を帰宅後、プリントアウトした写真にメモしました。 ブログ記事化するにあたり、デジタルペンで再作成したのが↓です。

左下は人間大砲、優秀な遺伝子を持つ精子を発射したところ。 国家秩序と栄光を象徴する太陽(=卵子)に向かって一直線。

その太陽って、殻を割って落ちた卵の黄身・・・こういうパロディが面白い。

内容に気を取られますが、テクニックも見てみましょう。 人間大砲の部分をアップしました。

砲身に細かい掠り傷が施され、金属の質感や、明暗の差をうまく作っています。 私も今回、記事を作るときに気が付きました。

風間さんは、木版作家ですが、版は1回しか刷らないそうです。 うーん、確かに、こんなに微細なディテールを刷るのは大変でしょうから、分かります。

右側は、優生思想でダメな人間たちの処理場で、ギリシャ悲劇の子殺しを題材にしたものなど、悲惨なテーマの

図ですが、風間サチコさんの絵には、おぞましさが感じられないのが、不思議な美点だと思います。

(この丸木美術館では、風間サチコ展のあと、原爆の図などを見たのですが、むごさを感じました。)

石柱上部の葉模様レリーフの中に顔が描かれていて、風間サチコさんは、プーチン大統領の顔といわれたのですが、拡大してみても、よく分かりませんでした。

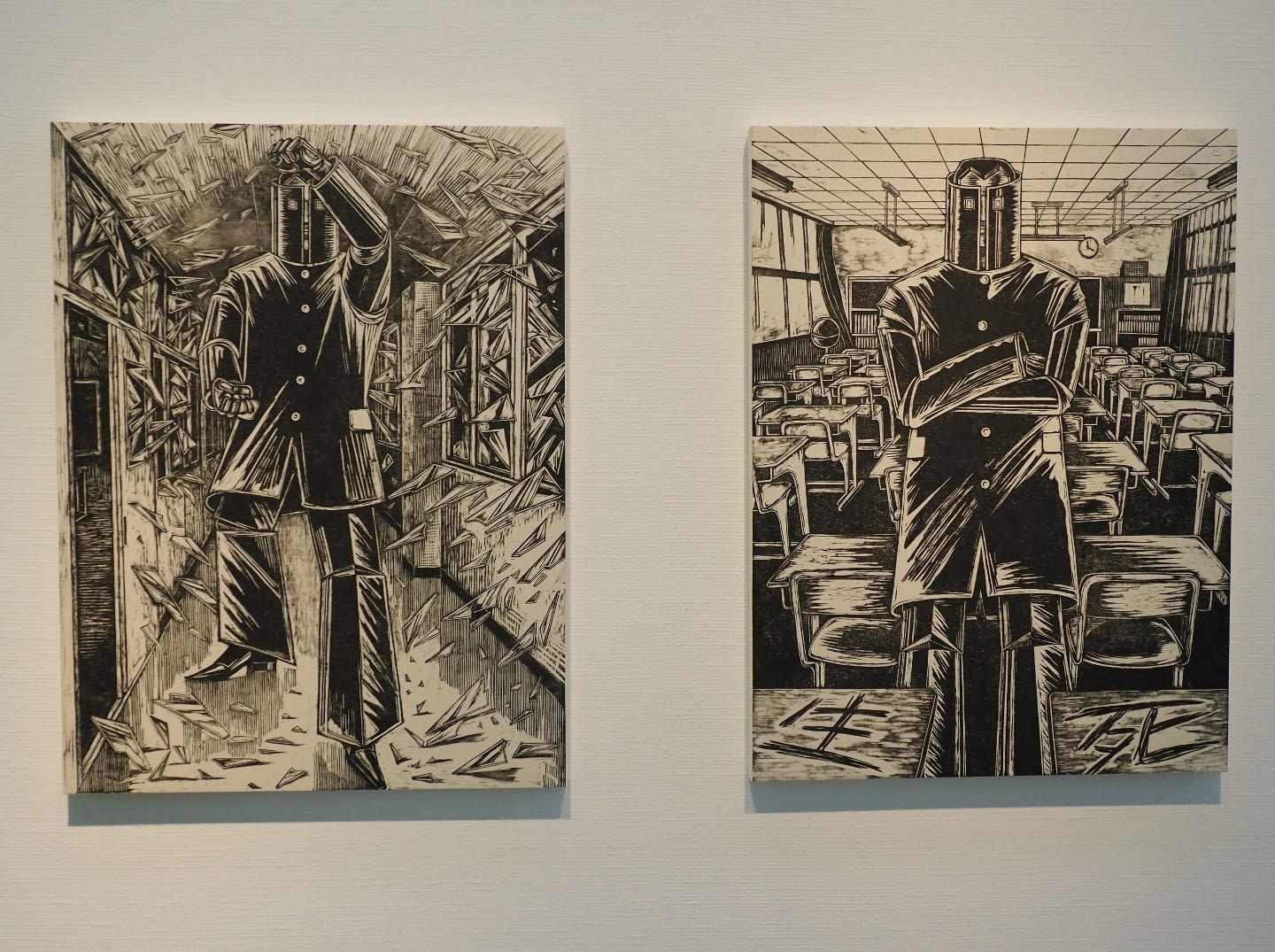

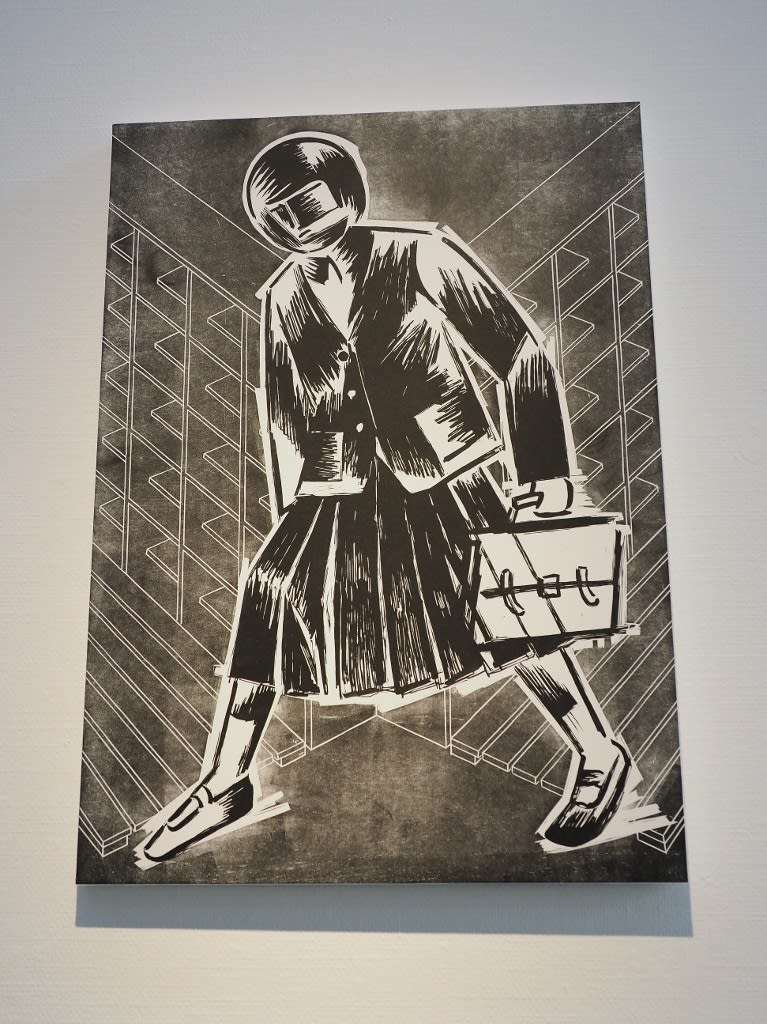

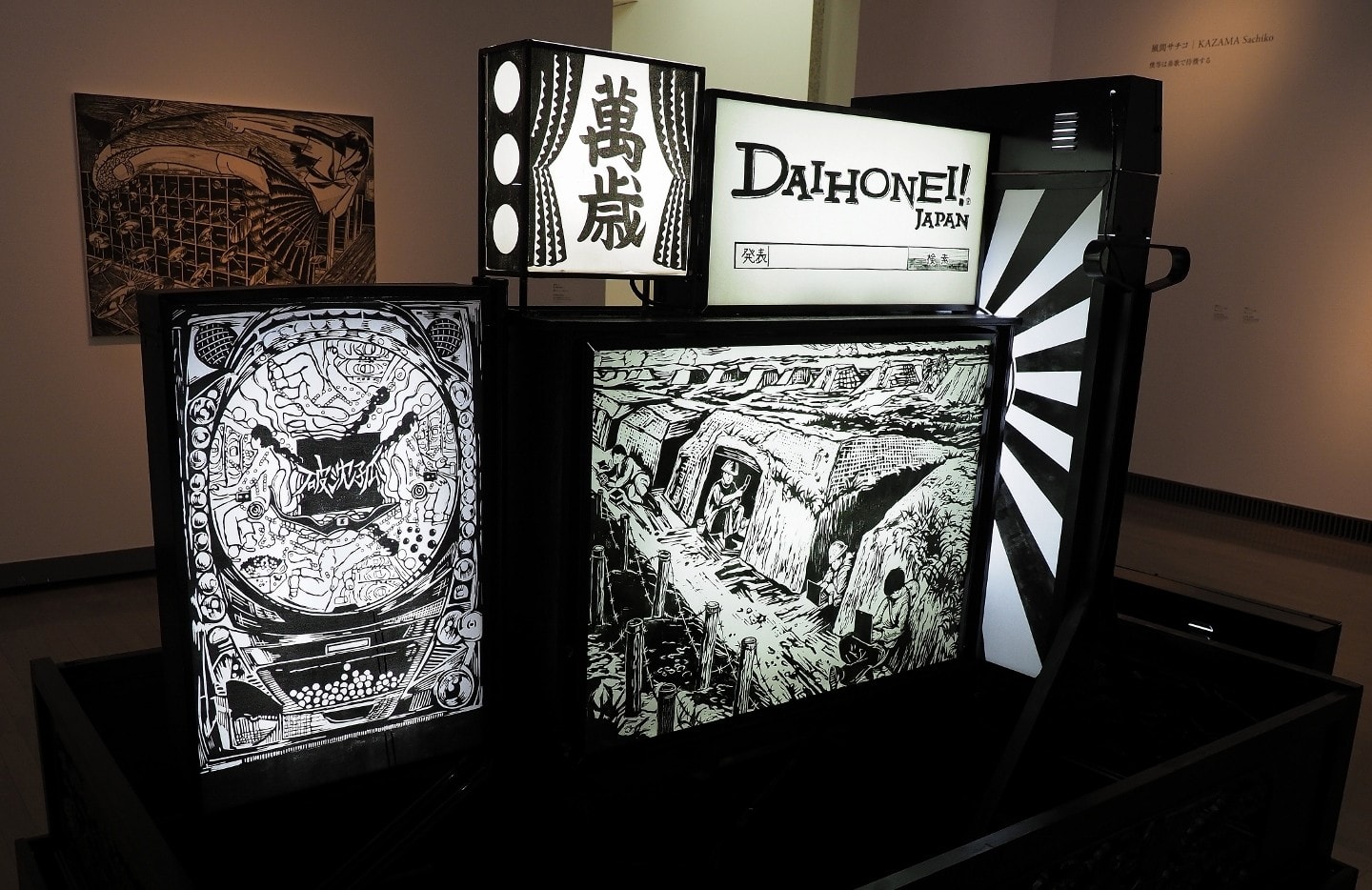

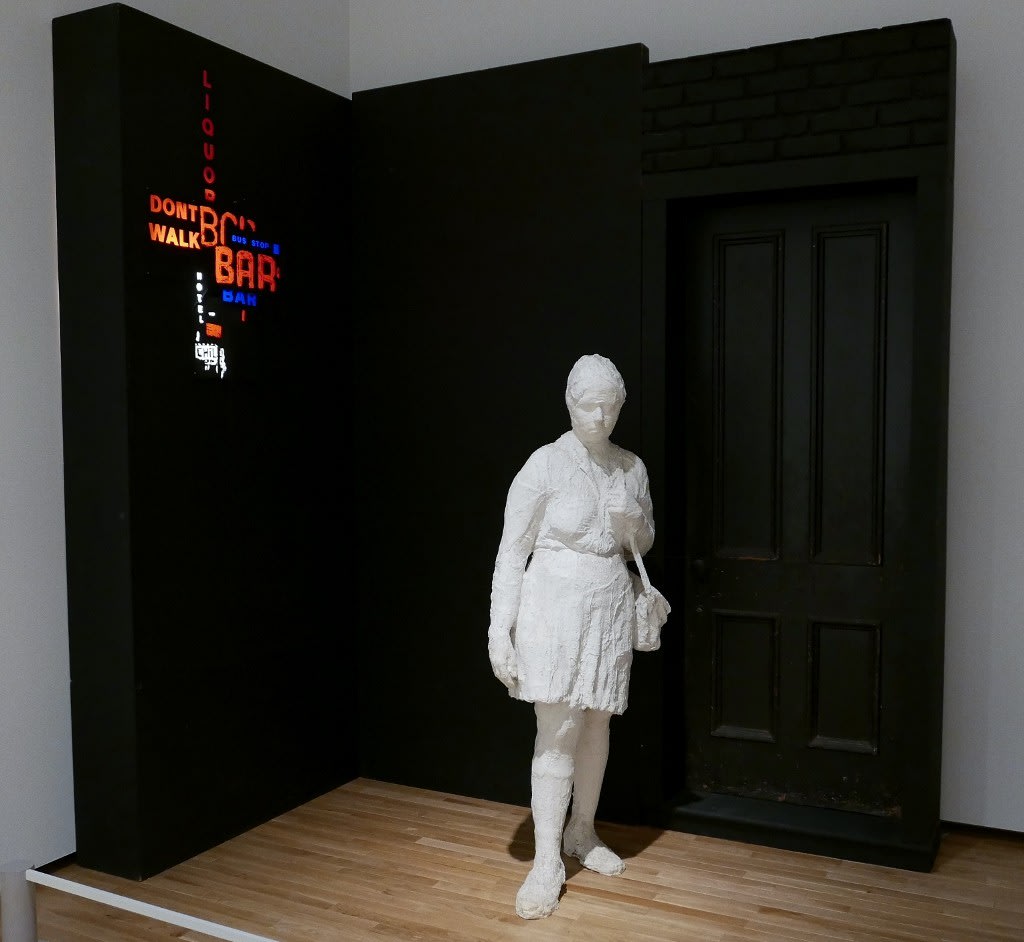

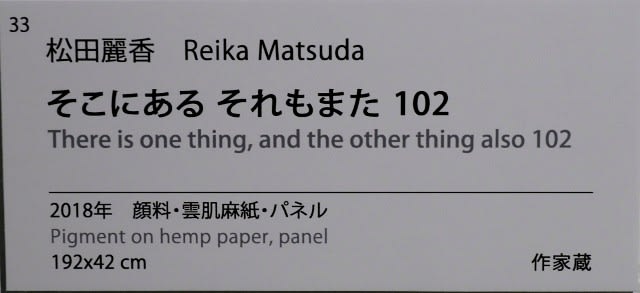

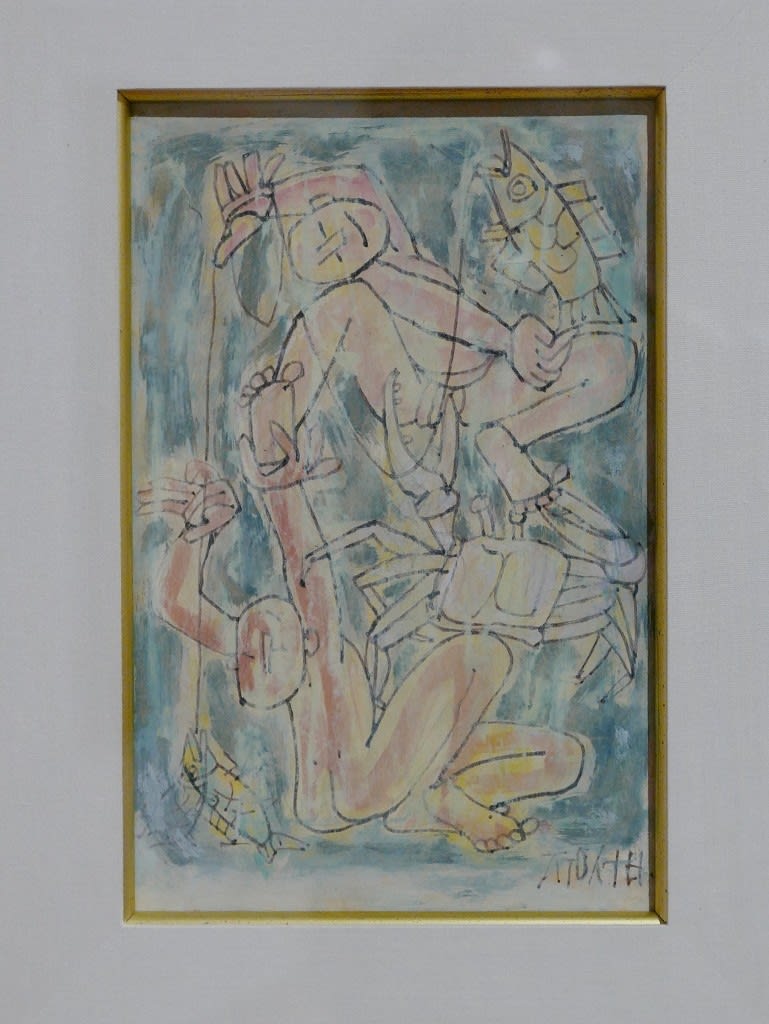

他の作品

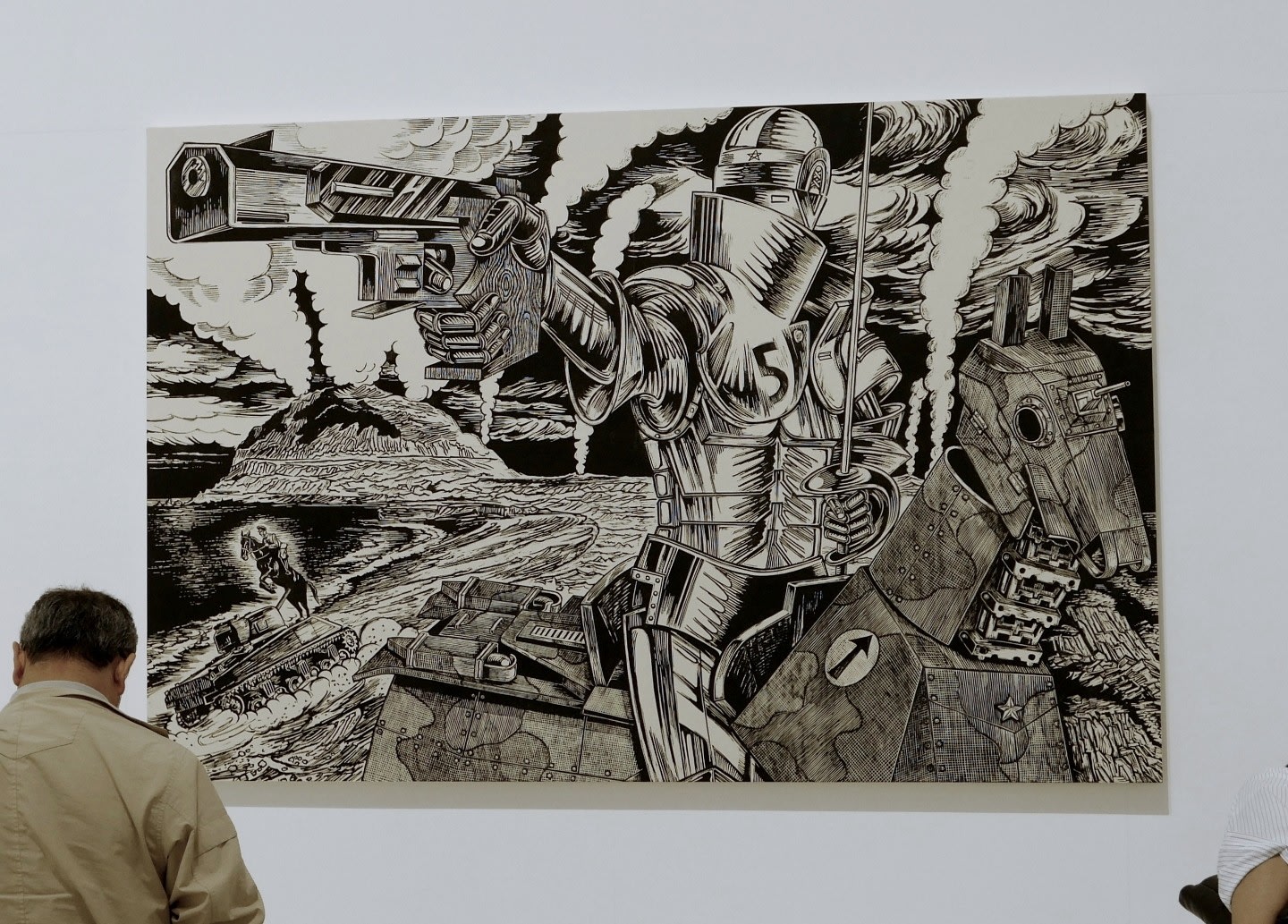

ロサンゼルスオリンピックの馬術競技の金メダリストで、のちに硫黄島で戦死した西竹一(男爵であり、バロン西ともいわれる)と

近代オリンピックの象徴ともいえる近代5種競技のイメージを合体した《決闘!硫黄島(近代5種麿参上)》

硫黄島では、戦車連隊長だった西中佐、風間サチコは、愛馬ウラヌス号を機械化し、戦車部隊のマークだった丸に縦矢をつけて表現している。

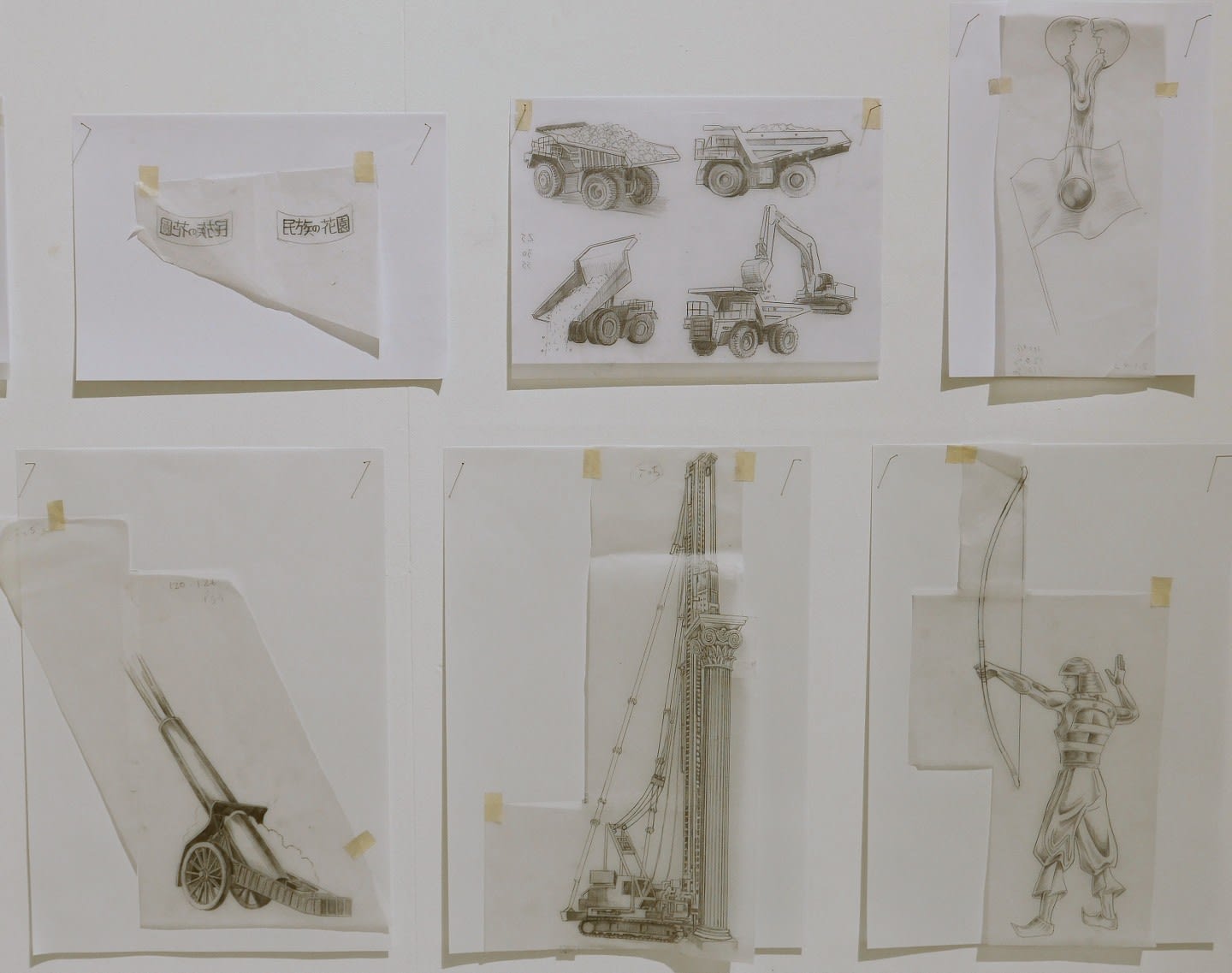

会場には、下絵も展示されていました。

見終わって、美術館の外観を撮ってみました。

原爆の図丸木美術館は、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が、共同制作《原爆の図》を、誰でもいつでも

ここにさえ来れば見ることができるようにという思いを込めて建てた美術館です。

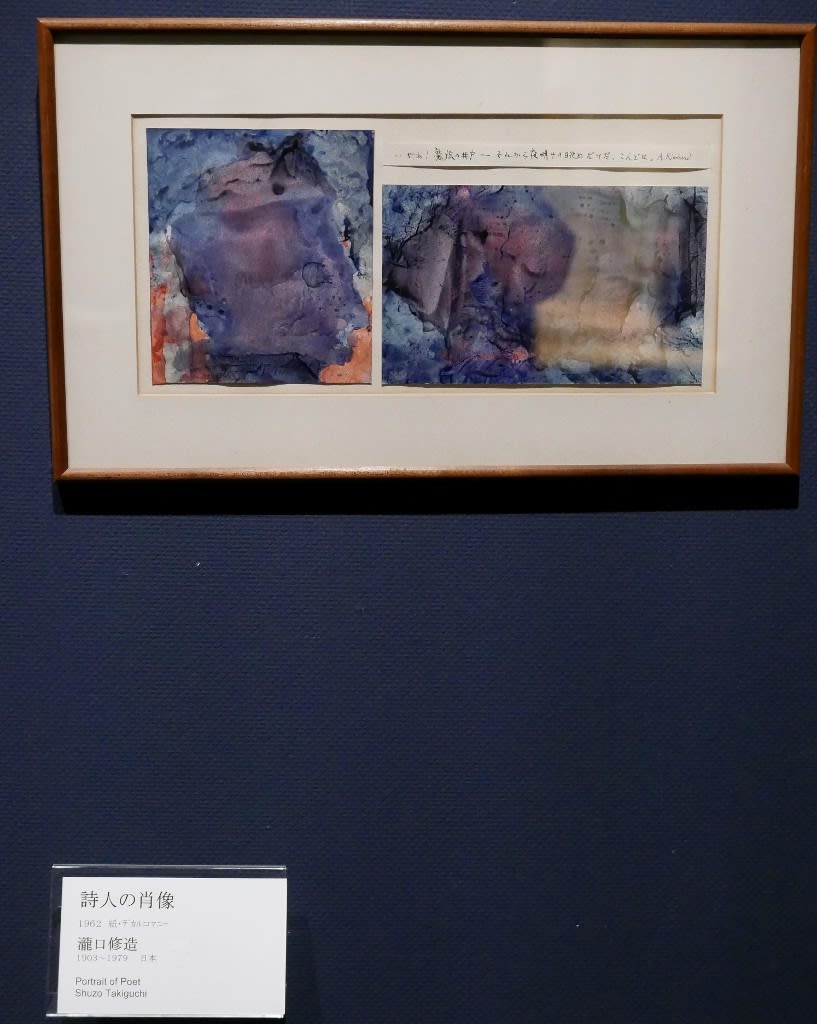

そういえば、8月に東京国立近代美術館の小企画展

「解放され行く人間性 女性アーティストによる作品を中心に」

観てきましたが、テーマ作品が、奥様の丸木俊の作品でした。

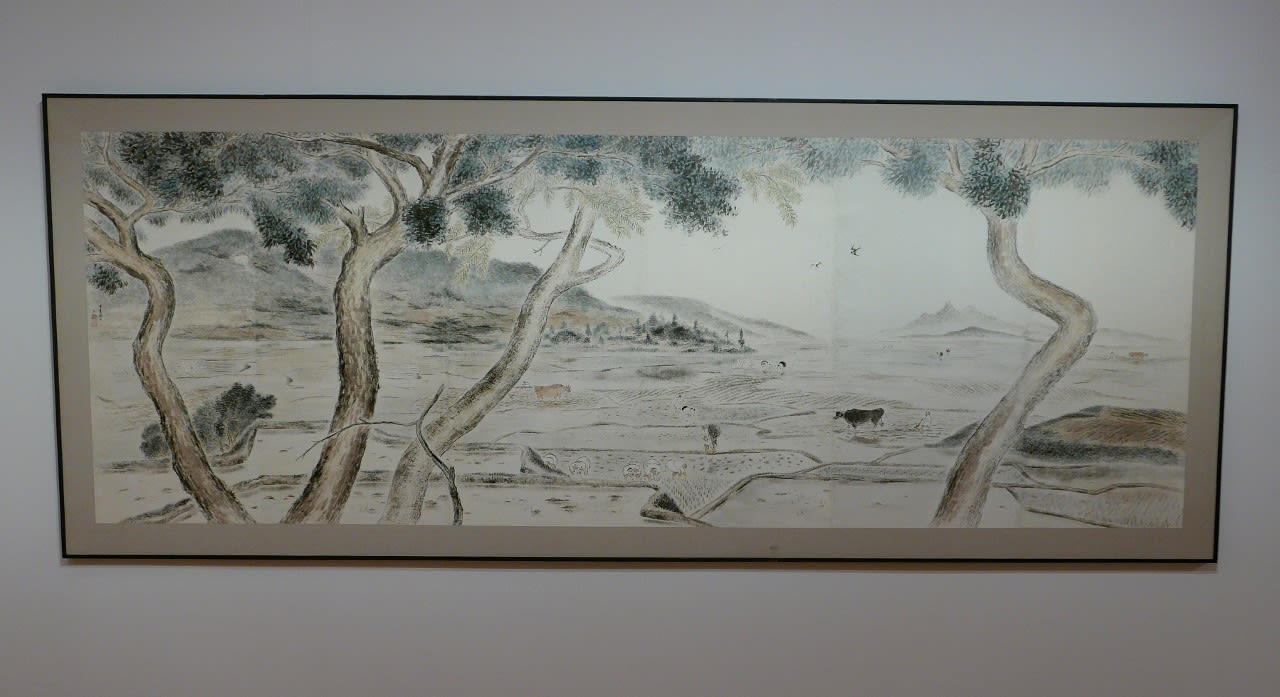

東京国立近代美術館の公式サイトから引用。

丸木俊(赤松俊子)《解放され行く人間性》 1947年

迫力ありますね。

美術館のすぐ横を、都幾川が流れています。 落ち着く風景です。

その横には、かってアトリエなどに利用していた流流庵。

ここから歩いて帰途に就きましたが、最寄りの東武東上線「つきのわ駅」まで、2.5キロ。

少し交通不便な場所ですが、景色がいいところでもありました。