2018年10月17日(水) 国立現代美術館果川館に行くため、ホテルから地下鉄で約40分の

大公園駅に到着、地上に出ると、すがすがしい秋の景色。 朝9:56

公園内を4,5分歩いてゾウ列車(電気バスで、結構速い)の駅に行き、3,4分で国立現代美術館果川館に。

野外彫刻場にいくつか作品が。 このロボットのような彫刻、新宿のオペラシティにもありますね。

国立現代美術館果川館の建物。 韓国の昔の城壁と烽火台をイメージして設計されたそうだ。

展示内容の垂れ幕です。 右から二つ目の企画展は、翌日からの開催でした。残念。

ミュージアム1階のカフェテリア。 この時はガランとしていましたが、昼食で来たときは、ほぼ満員。

御婦人が9割近くいて、教育熱心な若いママなのか、小さな子連れの方などが多かった。

日本の美術館と、客層がかなり違う。

中央ドーム内に設置されている 白南準の『多多益善』(1988)。

1003台のテレビでつくられた塔です。 でも、2年前に来たときは、画面が映っていましたが、今は、すべて電源OFFの状態。

設置から30年も経てば、故障するのは無理もないかな。 しかし、映っていない方が、作品としての魅力があると感じたのは不思議です。

なお、韓国国立現代美術館では、基本的に撮影OKなので嬉しい。

2016.6.29のブログ記事から、この塔の写真を抜粋。

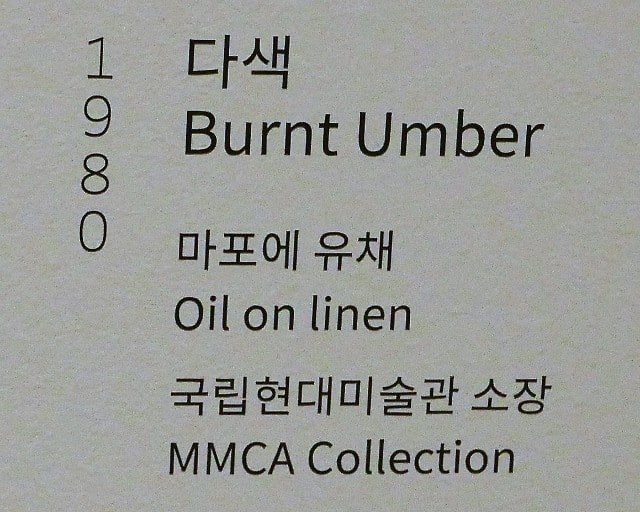

それでは、2階円形展示室で展示されていた《寄贈作品特別展;2010-2018》から紹介します。

〈展示の趣旨(同館のWebサイトより)〉

国立現代美術館が2010年以降に寄贈を受けた作品のうち、未公開作品と展示機会があまりなかった作品を

中心に紹介することで、寄贈の意味と価値を振り返る展示です。・・・中略

国立現代美術館の寄贈作品は現在(2018.4)、所蔵作品8140点の46%、3765点で、2010年以降の受贈作品は

810余点。・・・中略

自身の芸術世界を追求して人生を捧げた大切な作品を快く寄贈してくださった作家及び寄贈者の方々に、本展を

通じて改めて感謝の気持ちを伝え、寄贈者の大切な意思を多くの美術愛好家に広く知らしめ、今後も寄贈文化が

更に活性化することを期待しています。 以上

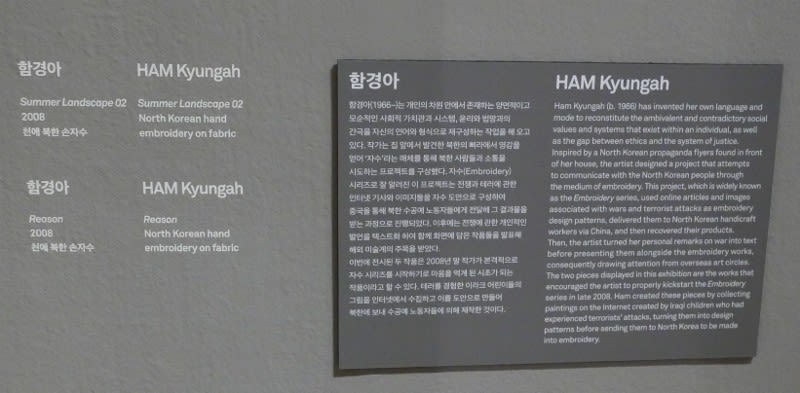

この作品、一見イラストかなと思ったのですが、よく見ると刺繍の作品です。

子供のイタヅラ描きのような面白さがあるのですが、テーマは怖いようです。

ツツジが生き生きと描かれている。 ピョン・ウォリョン 1954年作

同じ作者の山岳風景図 爽やかな感じがいい

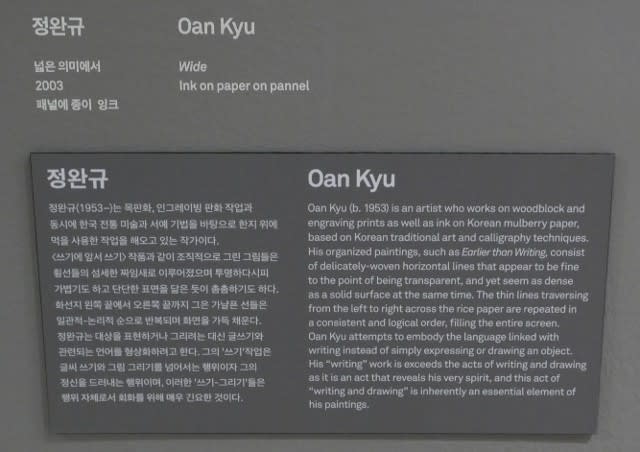

2003年の作品 ジョㇺ・ワンキュ

ここで、小学生くらいの団体見学に会いました。 韓国の文化施設では、子供達の団体見学に会わない日はありません。

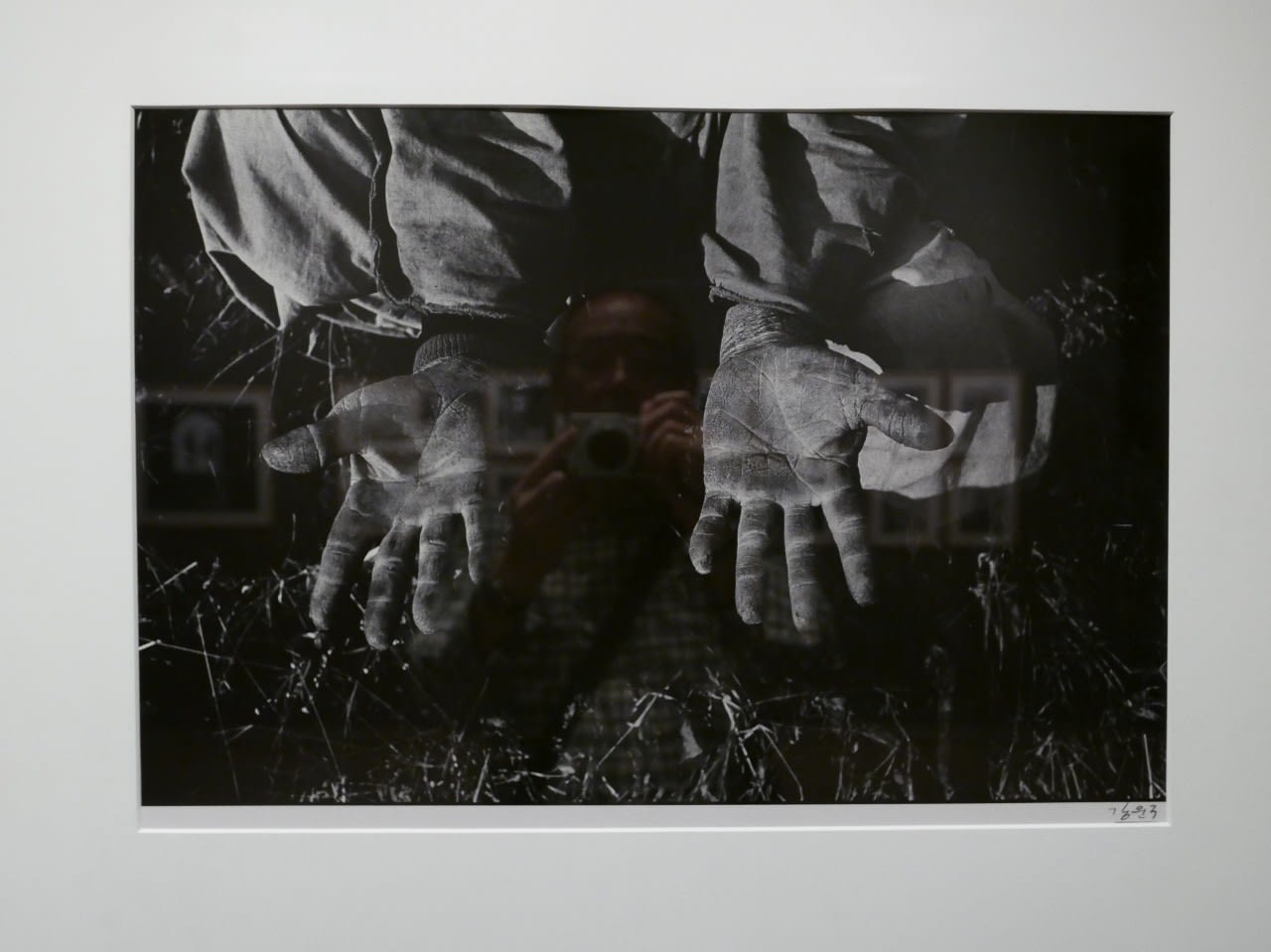

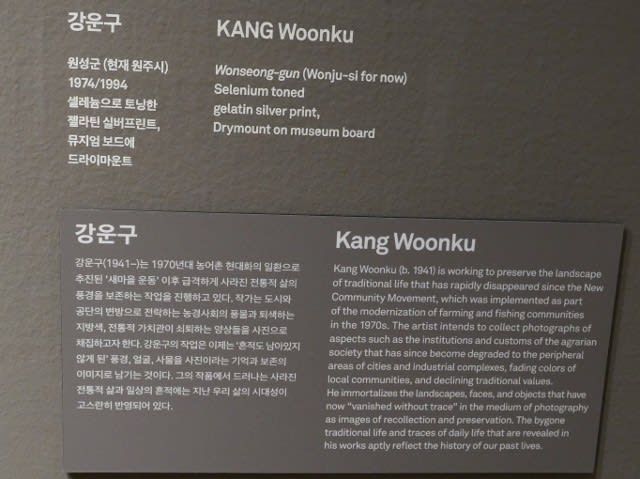

解説文がよく分からないのですが、迫力があります。

この写真は素朴ですが、なかなか味のある写真でした。

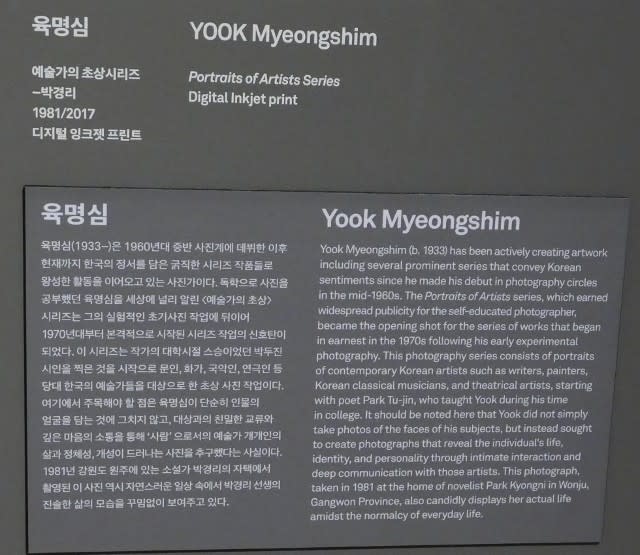

朴景利さんという韓国の女性小説家を撮ったもの。

陸明心(ユク・ミョンシン) 《朴景利(Portrait of Artists Series)》

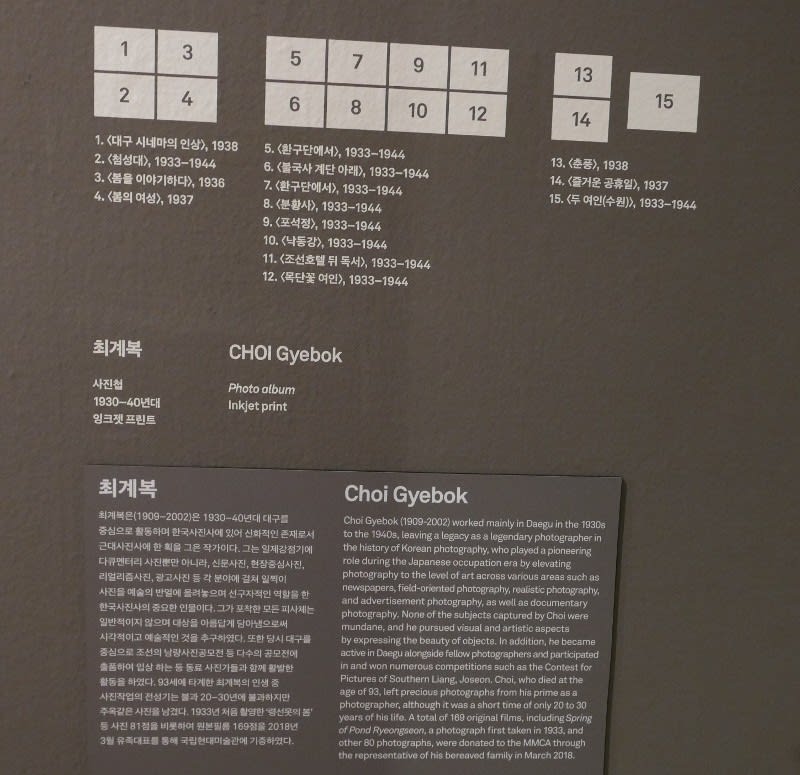

チェ・ケボク 《 二人の女性(水原)》 キャプチャーのNo.15の作品

ぎこちなさを感じる写真ですが、それが面白い。

ミラーを利用した無限写真かなと思ったら、違いますね。 手前から奥3番目までの女性モデルはそれぞれ6人のモデル達。

その奥は、縮小コピーのようです。 面白い。

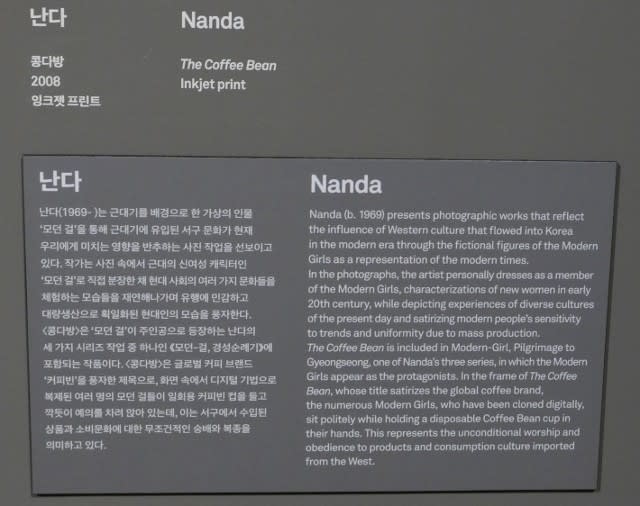

卵多(ナンダ) 《コーヒービーン》

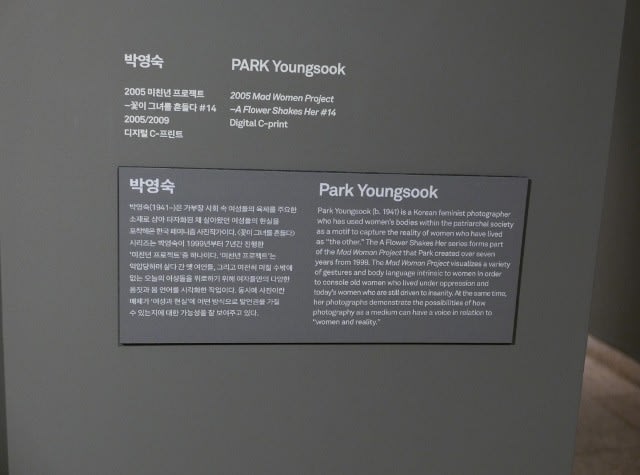

普通の母娘の写真ですが、じっと見入りました。

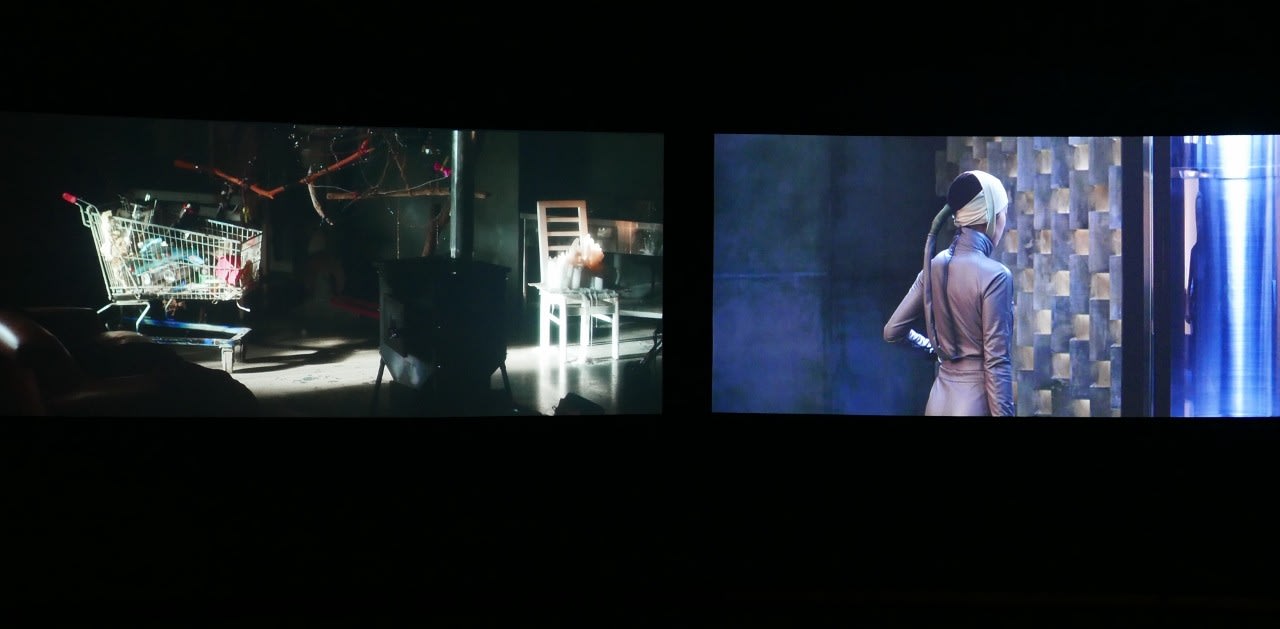

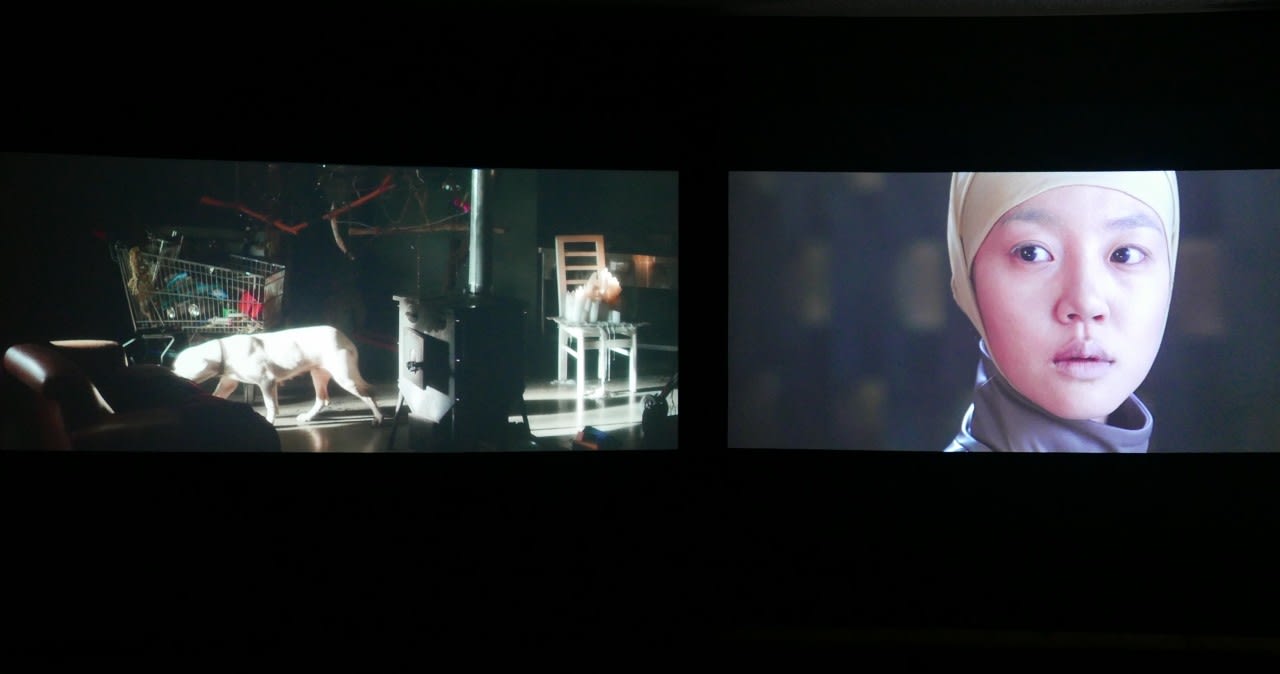

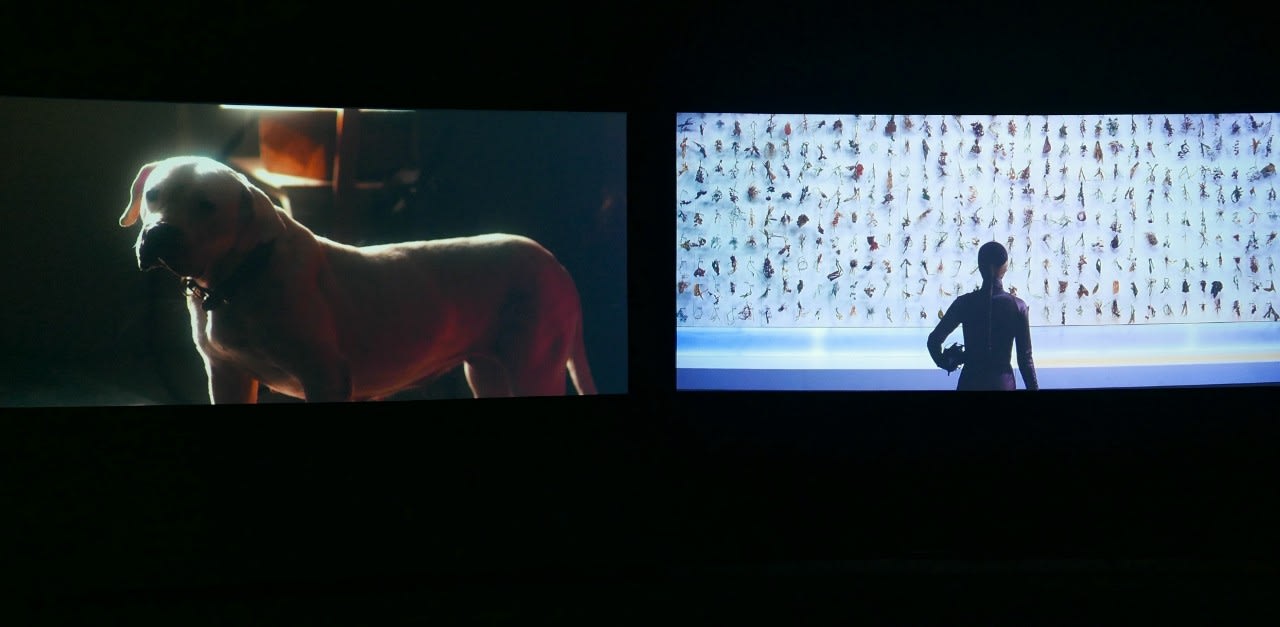

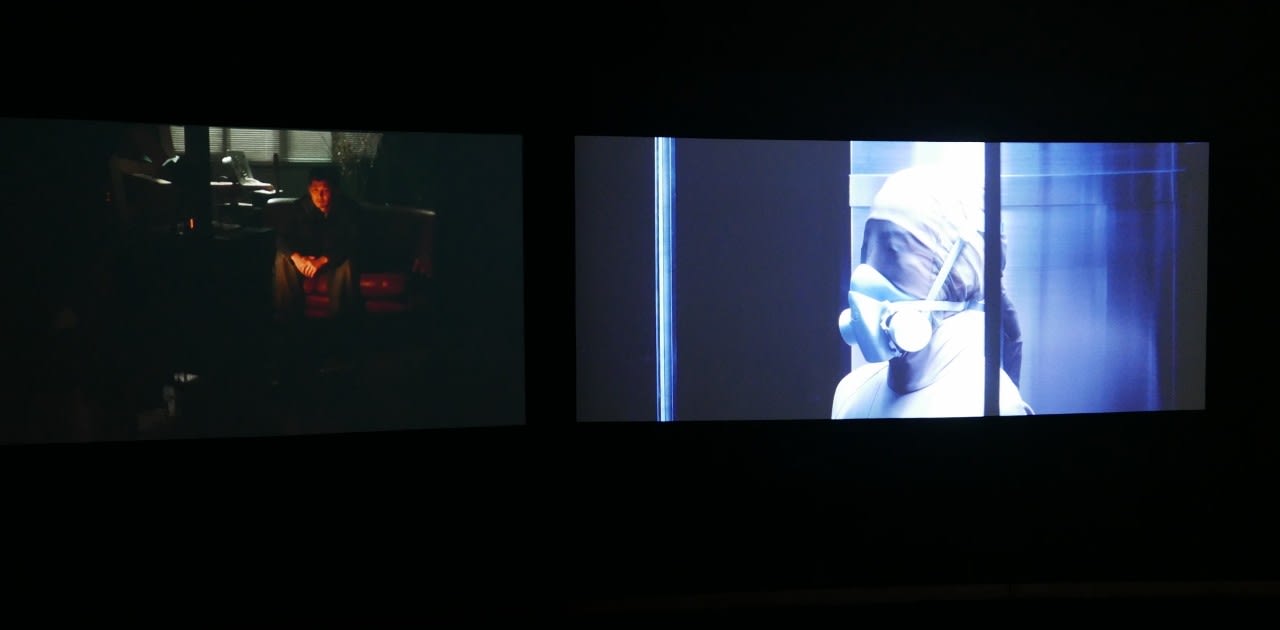

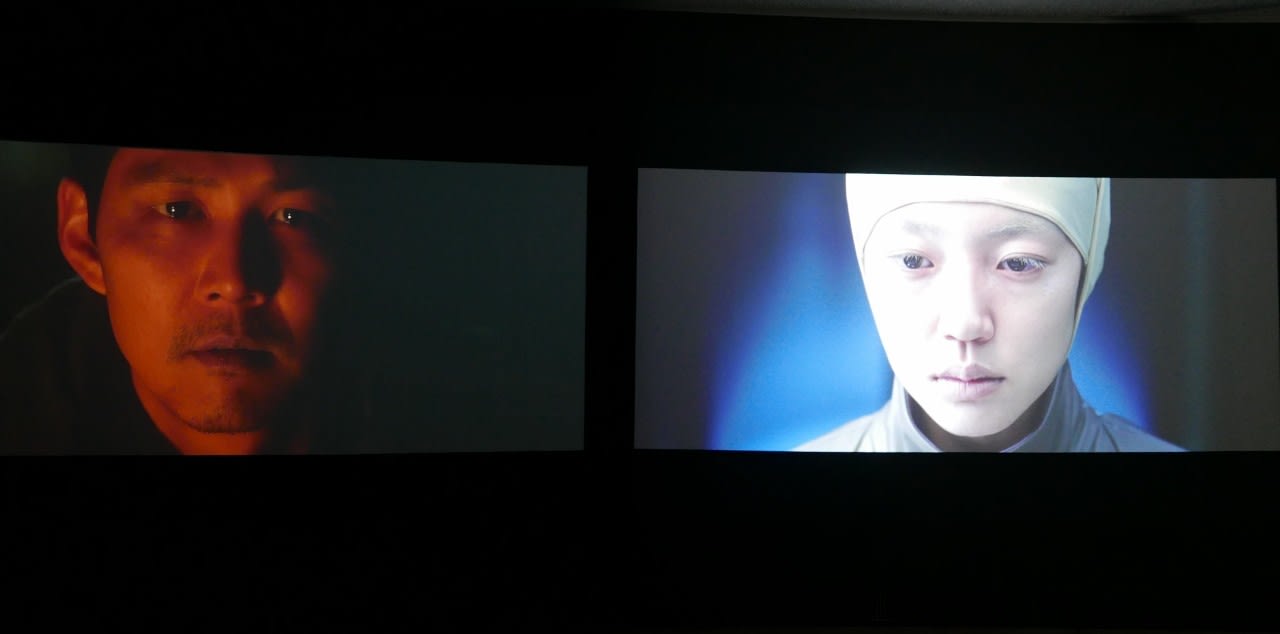

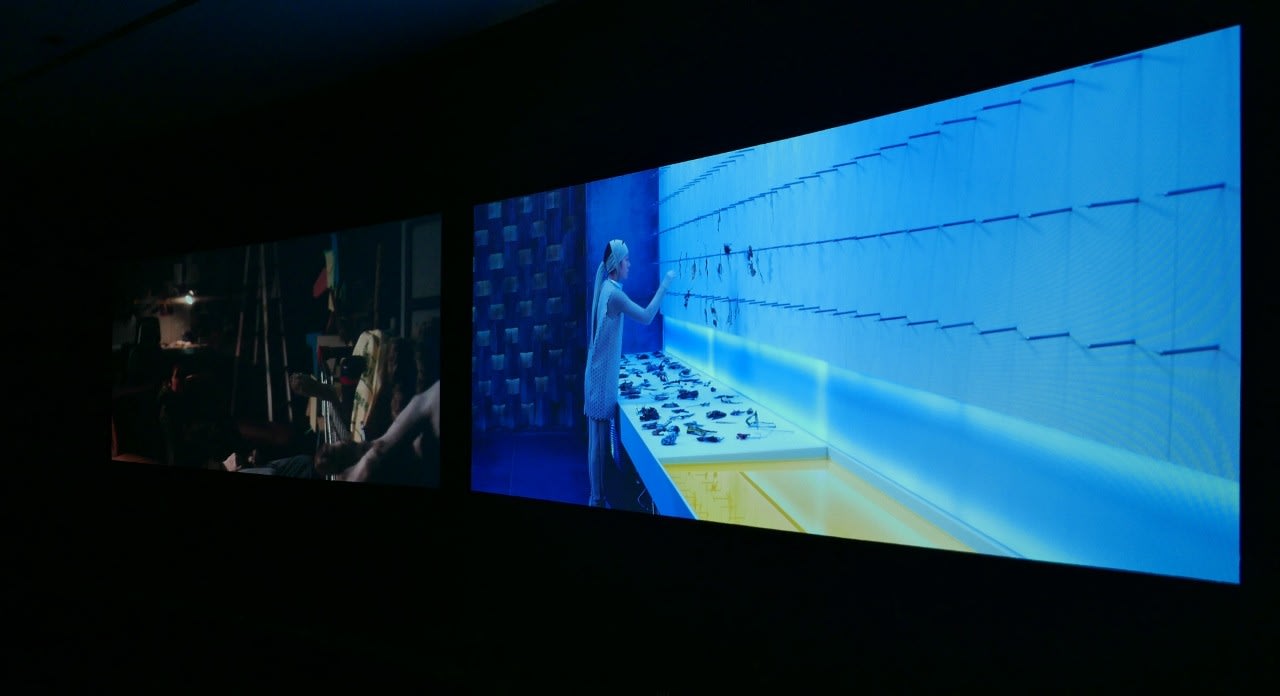

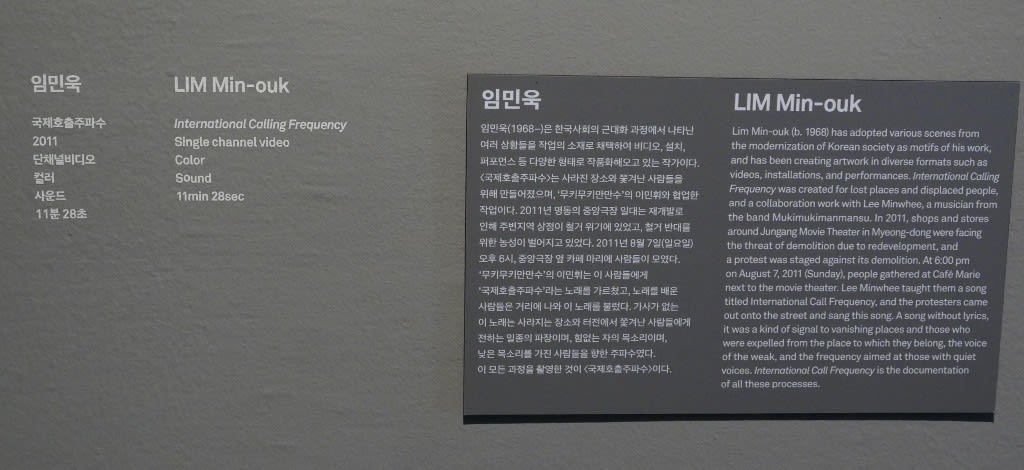

11分ほどのビデオ作品です。 意味は分かりませんでしたが、映像は綺麗でした。

以上、寄贈作品特別展でした。

多種多様な作品があり、楽しめました。

次は、《MMCA所蔵品特別展;近代を彩った絵》ですが、ブログ記事容量をオーバーしたので、分割して次の記事に。

という

という

《10 少年の日々》

《10 少年の日々》 《とんとん走る》

《とんとん走る》

)

)

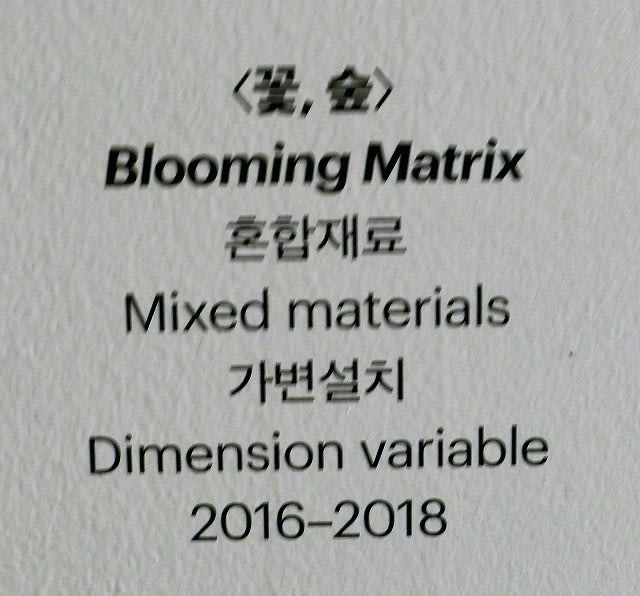

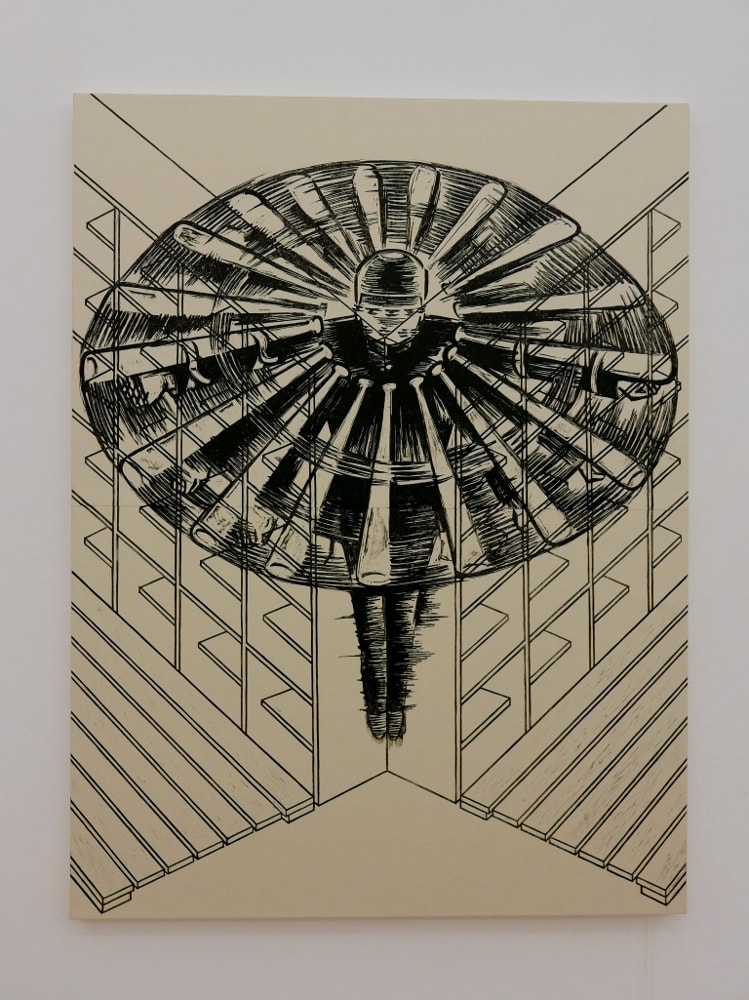

タイトルも面白い。

タイトルも面白い。

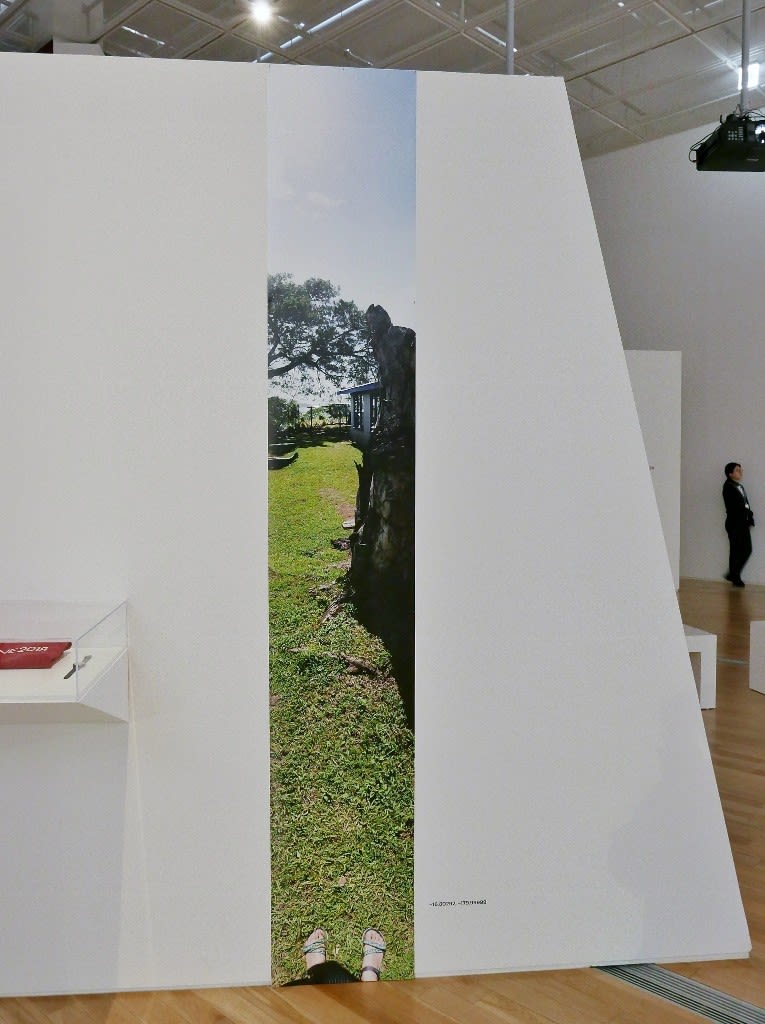

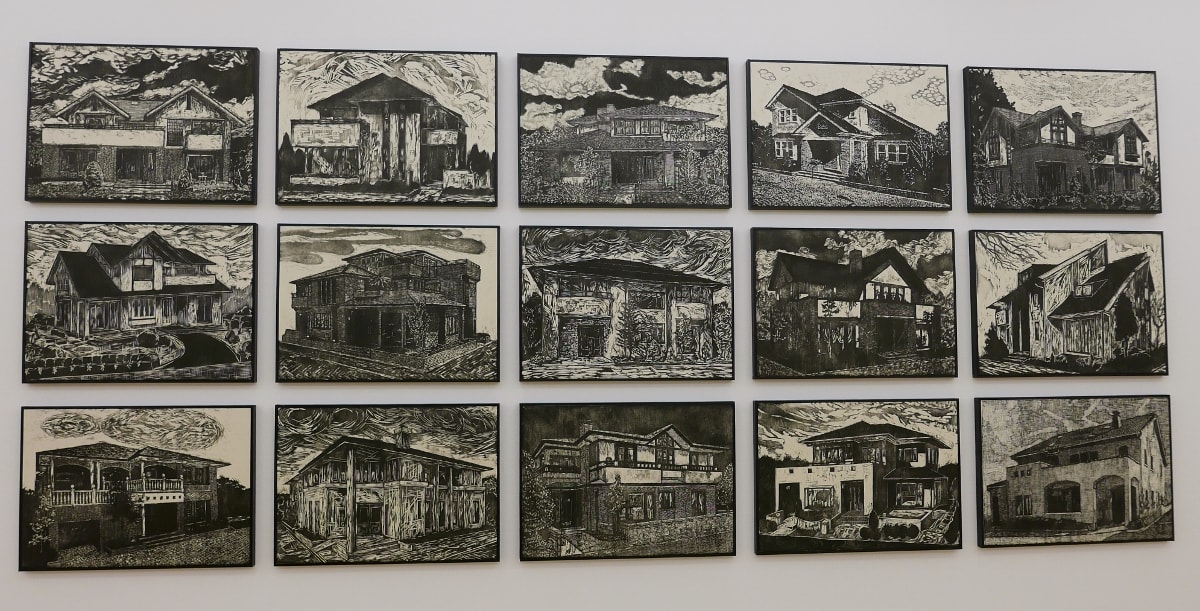

右側面全体

右側面全体