ただ今更新工事中ですが、ご自由にぶらぶらしていただいてもかまいません。なお この日記の決定更新は 2008.3.1.(土)の予定です。

2008.2.27.時点でのアクセス総数のご報告

①総アクセス数 2018

②総閲覧数 943

③コメント総数 103

④使用文字総数 31468文字

⑤400字詰原稿用紙換算 78.67枚

多数のアクセスに感謝して、先にすすみます。

【六人部 ぶらぶら2008.】は やはり ご近所の方がたくさん見ていただいているようで、決まって 『一機に飛び出さないで 萩原橋のちょつと上も うつしてよ。』というお声に応えて、今回は、ほんの少し上の橋(保ケ瀬橋は三和町道)から、土師川の清流をお楽しみください。

(今回までは 写真の横幅が広いのがあり、移動に手間がかかるという、リクエストに応える努力をしてみます。ご注意・お礼)

①この日 いつもの散歩コースを歩こうと徒歩で家をでました。丹波萩原のバス停から、車に気おつけて 国道を横断し、フアストラインの前から土師川に通じる小道に入って 50メートルほどくだったところで、転々とついた 足跡をみつけシャツターをきりました。

②町道に架かる橋です。橋にはみんな石銘板があると思って、探しましたがみつかりません。写真の奥の方に国道9号線があり、遠景は芦淵地区の人家です。

③橋の欄干から覗くとまさに清流そのものでした。

④これは下流です。この日記の主役の萩原橋はこの先200メートルくらいの位置関係です。

⑤上流にはこの写真でも少しみえているが川幅いっぱいに堰がある。

このあたりは深みのようで、紺碧という表現がぴったりの穴場です。

写真 ⑥

すこし戻って写真④の真上あたりは筆次郎の書斎からよくみえる。

写真⑦真夜中のこの写真は、警察関係の黄色いくるくる回るひかりが 珍しく長くまわつていた。音がまつたく聞こえなかつたので バス停の空き地利用した 検問のようであつた。

写真⑧ 次ぎの朝は快晴であった。橋の石銘板を探しにいった筆次郎の眼にとびこんできたのは、この木製の打ち杭であった。

曰く 町道生野支線 【保ケ瀬橋】橋梁維持-----の下はわからなかった。

写真⑨ 昨夜黄色いくるくる回転する光のすぐしたの地道には、つめの上あたりまでの深さのある獣足跡が 転々とついていた。

写真名⑩筆次郎の隣家の畑には雪帽子をかぶつた白菜が朝日の中にあった。

写真⑫

チョット 番外編

みなさ-------ん。

やぎのたまご やぎのたまごって しってますか ?

やぎって あの やぎやろ 。 山羊って 卵生む?

そうです。わが 福知山の三和には こういうネーミングのできる

有能な人材が おられるのです。

きようは その玉子を 買いました。食べました。

この話はまた今度 。おたのしみに !!

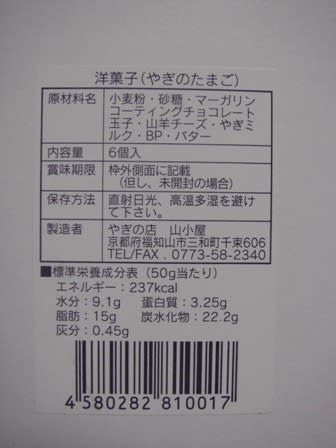

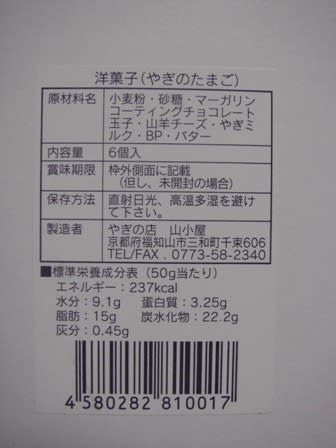

写真⑬ これは 商品の裏書。

写真⑭この化粧箱のなかに栞がはいっていた。小さい虫眼鏡がいるような文字ではあるが、誕生秘話がかかれていた。

この栞はなかなか趣きのある文章で そのまま写るかとおもつたが、少し無理なので書き写してみた。

写真⑯

京都の山あいの丹波の里に、やぎが6匹暮らすやぎ村があります。ユキちゃんは、毎年のように春に出産します。もう4匹の子供のおかあさんになりました。でも、山羊姫はここ何年もあかちゃんをうんでいません。今年も駄目かとあきらめていました。ところがある秋の朝、やぎ姫が小屋から出てきません。「どうした?」と声をかけて小屋に入るとやぎ姫は座り込み、後ろ足で白いたまごを大事そうに抱いていました。その眼には涙がいっぱい。この白いやぎのたまごは、赤ちゃんができないからだとは知らず、赤ちゃんの夢を見続ける私への恩返しだったのでしょうか。

写真⑰

注) 山羊は哺乳類です。実際にはたまごは生みません。

やぎのたまごは、やぎの気持ちを大切に心込めてお作りしています。やぎのチーズを使う贅沢なお菓子です。そのため、高温多湿は避けて、お買い上げ後はできるだけ早くお召し上がりください。やぎの店 山小屋。起用と府福知山市三和町千束606.

写真⑱

写真⑲良く見ると製造元が書いてあった。

TEL/FAX 0773-58-2340

www.yaginotamago.com

写真⑳ 興味をそそられた筆次郎は ( こんにちは----- )とドアを開けた。

写真21 かって この空間はたしか 飲食を商う店であったが、今は昔 やぎの乳を使った製造工場らしかった。

一見社長(?)風の六十路の男性が ( きのう、食わず嫌いにあったのだが----といい ひさしぶりに やぎの乳 飲ましてもらえるの---- )

と聞くと 準備している間に 【うちのはくさくない品種なのです 】と意っていろいろ熱心に説明してくれた。壁に掲げてある 品種の違うやぎの顔の数枚を写真に取らせてもらった。

( 今日の僕は鼻が きかんのかな---- ぜんぜん くさく ないよ )というと 六十路風の社長風は、また品種の違いを熱心に語ってくれた。

ホームページは筆次郎が訪れた2008.2.27.は、ご意見拝聴段階とかであった。

おせっかいな筆次郎は、買ったひとがコメントを残せるようにしたほうが、いいんじやないかなと感想を述べておきました。

お金をだして買ってくださつた人のコメントは、良きにつけ、悪しきにつけ、口コミ、書きこみとなる。

私の注目している 能登・輪島にある宿屋の若女将は、毎朝ホームページをチェツクして、こまめに返信用の書きこみをしている。

せっかく利用してくれた人が、コメントしているのに、まったく反応のないホームページは、百害あって益なしと、心得るべきではないだろうか ?

だか多くのホームページが、現実問題として 閑古鳥が鳴くのは、その管理者の責によるところが、多いというのが、筆次郎のアドバイスです。

http://www.yaginotamago.com

生物であるやぎは毎日、欠かさず 世話を必要としている。

そのやぎさんが出してくれた恵みから生まれた

やぎのたまごのホームページが、6ヵ月後、1年後どうなつているか------- 楽しみである。

【六人部 ぶらぶら 2008 】の次回更新予定は3月8日(土)です。

もう1回だけ 萩原橋の上流の 草山というところに 湧き水のよいのが出るとお聞きしましたので、そこの報告をして、いよいよ 上六人部の三俣区の土師川のすばらしい写真をお楽しみいただく予定です。

2008.2.27.時点でのアクセス総数のご報告

①総アクセス数 2018

②総閲覧数 943

③コメント総数 103

④使用文字総数 31468文字

⑤400字詰原稿用紙換算 78.67枚

多数のアクセスに感謝して、先にすすみます。

【六人部 ぶらぶら2008.】は やはり ご近所の方がたくさん見ていただいているようで、決まって 『一機に飛び出さないで 萩原橋のちょつと上も うつしてよ。』というお声に応えて、今回は、ほんの少し上の橋(保ケ瀬橋は三和町道)から、土師川の清流をお楽しみください。

(今回までは 写真の横幅が広いのがあり、移動に手間がかかるという、リクエストに応える努力をしてみます。ご注意・お礼)

①この日 いつもの散歩コースを歩こうと徒歩で家をでました。丹波萩原のバス停から、車に気おつけて 国道を横断し、フアストラインの前から土師川に通じる小道に入って 50メートルほどくだったところで、転々とついた 足跡をみつけシャツターをきりました。

②町道に架かる橋です。橋にはみんな石銘板があると思って、探しましたがみつかりません。写真の奥の方に国道9号線があり、遠景は芦淵地区の人家です。

③橋の欄干から覗くとまさに清流そのものでした。

④これは下流です。この日記の主役の萩原橋はこの先200メートルくらいの位置関係です。

⑤上流にはこの写真でも少しみえているが川幅いっぱいに堰がある。

このあたりは深みのようで、紺碧という表現がぴったりの穴場です。

写真 ⑥

すこし戻って写真④の真上あたりは筆次郎の書斎からよくみえる。

写真⑦真夜中のこの写真は、警察関係の黄色いくるくる回るひかりが 珍しく長くまわつていた。音がまつたく聞こえなかつたので バス停の空き地利用した 検問のようであつた。

写真⑧ 次ぎの朝は快晴であった。橋の石銘板を探しにいった筆次郎の眼にとびこんできたのは、この木製の打ち杭であった。

曰く 町道生野支線 【保ケ瀬橋】橋梁維持-----の下はわからなかった。

写真⑨ 昨夜黄色いくるくる回転する光のすぐしたの地道には、つめの上あたりまでの深さのある獣足跡が 転々とついていた。

写真名⑩筆次郎の隣家の畑には雪帽子をかぶつた白菜が朝日の中にあった。

写真⑫

チョット 番外編

みなさ-------ん。

やぎのたまご やぎのたまごって しってますか ?

やぎって あの やぎやろ 。 山羊って 卵生む?

そうです。わが 福知山の三和には こういうネーミングのできる

有能な人材が おられるのです。

きようは その玉子を 買いました。食べました。

この話はまた今度 。おたのしみに !!

写真⑬ これは 商品の裏書。

写真⑭この化粧箱のなかに栞がはいっていた。小さい虫眼鏡がいるような文字ではあるが、誕生秘話がかかれていた。

この栞はなかなか趣きのある文章で そのまま写るかとおもつたが、少し無理なので書き写してみた。

写真⑯

京都の山あいの丹波の里に、やぎが6匹暮らすやぎ村があります。ユキちゃんは、毎年のように春に出産します。もう4匹の子供のおかあさんになりました。でも、山羊姫はここ何年もあかちゃんをうんでいません。今年も駄目かとあきらめていました。ところがある秋の朝、やぎ姫が小屋から出てきません。「どうした?」と声をかけて小屋に入るとやぎ姫は座り込み、後ろ足で白いたまごを大事そうに抱いていました。その眼には涙がいっぱい。この白いやぎのたまごは、赤ちゃんができないからだとは知らず、赤ちゃんの夢を見続ける私への恩返しだったのでしょうか。

写真⑰

注) 山羊は哺乳類です。実際にはたまごは生みません。

やぎのたまごは、やぎの気持ちを大切に心込めてお作りしています。やぎのチーズを使う贅沢なお菓子です。そのため、高温多湿は避けて、お買い上げ後はできるだけ早くお召し上がりください。やぎの店 山小屋。起用と府福知山市三和町千束606.

写真⑱

写真⑲良く見ると製造元が書いてあった。

TEL/FAX 0773-58-2340

www.yaginotamago.com

写真⑳ 興味をそそられた筆次郎は ( こんにちは----- )とドアを開けた。

写真21 かって この空間はたしか 飲食を商う店であったが、今は昔 やぎの乳を使った製造工場らしかった。

一見社長(?)風の六十路の男性が ( きのう、食わず嫌いにあったのだが----といい ひさしぶりに やぎの乳 飲ましてもらえるの---- )

と聞くと 準備している間に 【うちのはくさくない品種なのです 】と意っていろいろ熱心に説明してくれた。壁に掲げてある 品種の違うやぎの顔の数枚を写真に取らせてもらった。

( 今日の僕は鼻が きかんのかな---- ぜんぜん くさく ないよ )というと 六十路風の社長風は、また品種の違いを熱心に語ってくれた。

ホームページは筆次郎が訪れた2008.2.27.は、ご意見拝聴段階とかであった。

おせっかいな筆次郎は、買ったひとがコメントを残せるようにしたほうが、いいんじやないかなと感想を述べておきました。

お金をだして買ってくださつた人のコメントは、良きにつけ、悪しきにつけ、口コミ、書きこみとなる。

私の注目している 能登・輪島にある宿屋の若女将は、毎朝ホームページをチェツクして、こまめに返信用の書きこみをしている。

せっかく利用してくれた人が、コメントしているのに、まったく反応のないホームページは、百害あって益なしと、心得るべきではないだろうか ?

だか多くのホームページが、現実問題として 閑古鳥が鳴くのは、その管理者の責によるところが、多いというのが、筆次郎のアドバイスです。

http://www.yaginotamago.com

生物であるやぎは毎日、欠かさず 世話を必要としている。

そのやぎさんが出してくれた恵みから生まれた

やぎのたまごのホームページが、6ヵ月後、1年後どうなつているか------- 楽しみである。

【六人部 ぶらぶら 2008 】の次回更新予定は3月8日(土)です。

もう1回だけ 萩原橋の上流の 草山というところに 湧き水のよいのが出るとお聞きしましたので、そこの報告をして、いよいよ 上六人部の三俣区の土師川のすばらしい写真をお楽しみいただく予定です。