9月18日(水)

今日は、厚紙で動物の立体パズルを作ることにしました。

型紙を作っています。

できたパーツにペイントで色をつけます。

恐竜の形にできあがりました。

アマガエルです。

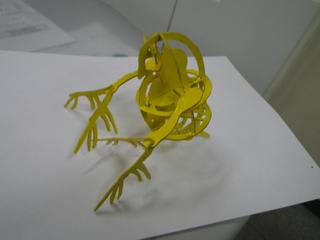

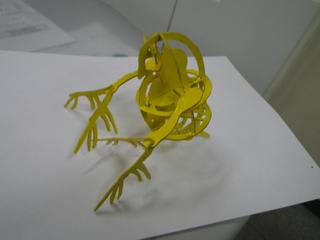

ミジンコです。

文化祭に向けて、理科部員が各自1種類以上作っていきます。

今日は、厚紙で動物の立体パズルを作ることにしました。

型紙を作っています。

できたパーツにペイントで色をつけます。

恐竜の形にできあがりました。

アマガエルです。

ミジンコです。

文化祭に向けて、理科部員が各自1種類以上作っていきます。