1日目その1へのリンク

2023年11月25日9時過ぎ

いよいよ自転車(電動アシスト)を借りて出発します。

自転車のヘルメットを着用するのは初めてでしたが、なんとかフィーリングで調整方法が分かりました。

優秀な製品設計に感謝ですね。

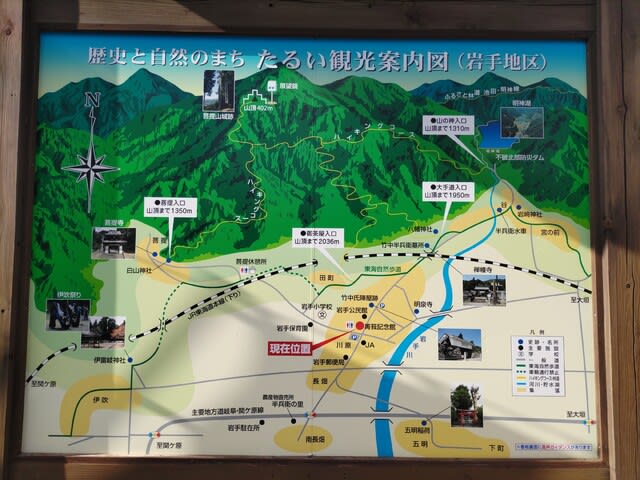

観光案内所から少し行ったところで変わった建物に出くわしました。

なんだか分からないながら写真に収めましたが、「紫雲閣」という山車がしまわれているようです。

左に曲がったのですが、直進していたら解説板があったようです。

相川を渡ります(東見付のところより上流)

だだっ広いですね~。

なお正面、写真だと分かりにくいですが幟旗が建てられています。

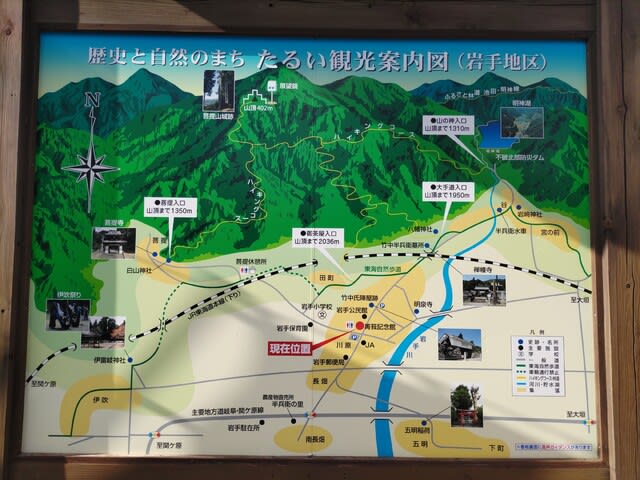

竹中家の居城、菩提山城跡です。あと背面の山(どうせ伊吹山)がすっかり雪化粧をしてますね。

……何かある。

何かはあるのですが……先を急ぎます(信号待ちが面倒というのもある)

岩手のヤマモモ

ヤマモモは四国や九州に多いそうなのですが、ここ垂井町岩手地区にはなんかやたらと集中して自生しているそうです。

神田柳渓先生邸宅跡

……経歴からすると、医者でいいのかな?

9時半

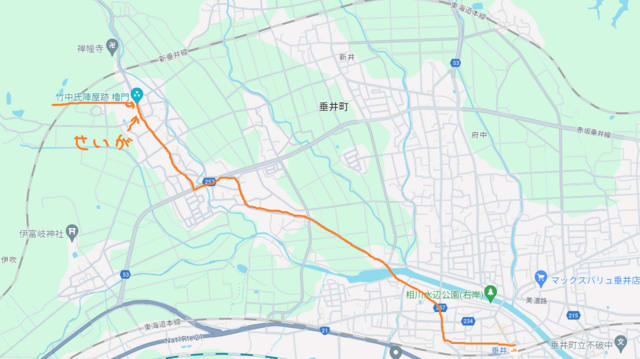

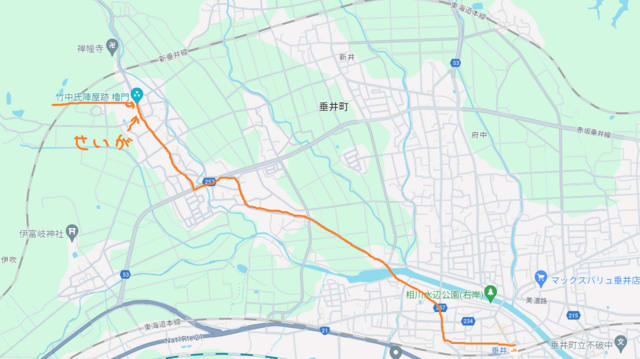

目的地近くの駐車場に到着しました。いやぁ、自転車だと楽ですね~。ざっと3.5kmの道のりもスイスイです。

おまけに垂井駅前から約50m登ってますからね。

余談ですが、実は関ヶ原を本日、垂井を昨日(平日)とすればここまで料金100円のコミュニティバスがありました。

……ただ、来たはいいものの、帰りが都合の良い便が無いんですよね。

そもそも関ヶ原は土曜日かなり混むだろうとも読んで、日程を確定させました。かなりギリギリまで迷いましたが。

おかげ……かどうかは分かりませんが、駐車場はがら空きです。

さて、観光です。

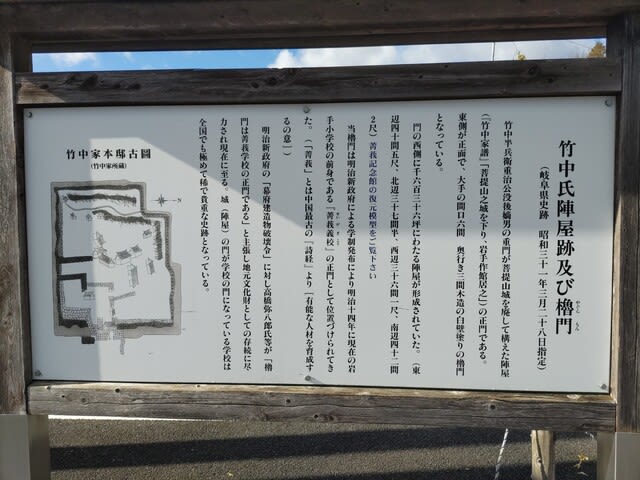

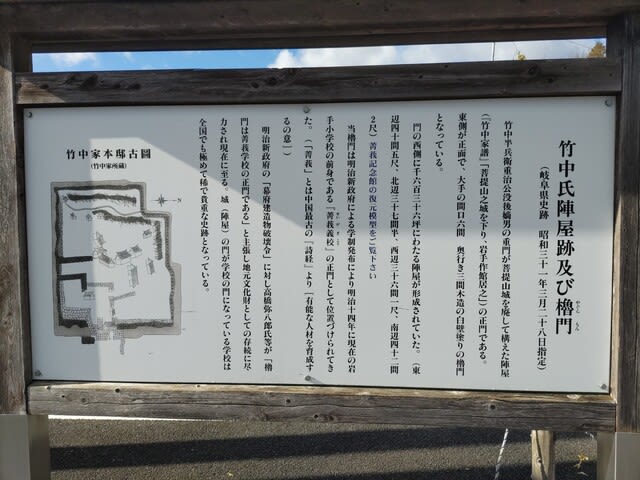

竹中氏陣屋跡

ちなみに案内板は両面ありまして、反対側は菩提山城でした。行かないけどね。

駐車場の横。長原孝太郎画伯の邸宅跡(後ろの建物は、さすがに関係ないと思う)

駐車場の反対側は、早速石垣があります。

……ありますが、結構崩れてますね。

と思ったら櫓門はバッチリ整備されてます。

そしてその横には、竹中半兵衛像!

櫓門の石垣、かなりキッチリ隙間を埋めてありますね。

お、上に上がれる!

さすがに中には入れませんね。

場所によっては展示があったりもするのですが。

石垣の上から来た方向を眺めています。

ちなみに右手に写っている建物は陣屋関係ではなく、消防団と岩手地区まちづくりセンターです。

さて、では中を見てみましょう……おや?

「関係者以外の通行をご遠慮下さい」とあります。

なんとびっくり、竹中氏陣屋跡はこれでおしまい。

本来屋敷があったであろう場所は現在幼稚園になっています!!

トボトボ

まさか5分で見終わるとは。。。

実はここでもう1ヶ所見ようと思っていた場所があります。

仕方が無いのでそちらに行きましょう。

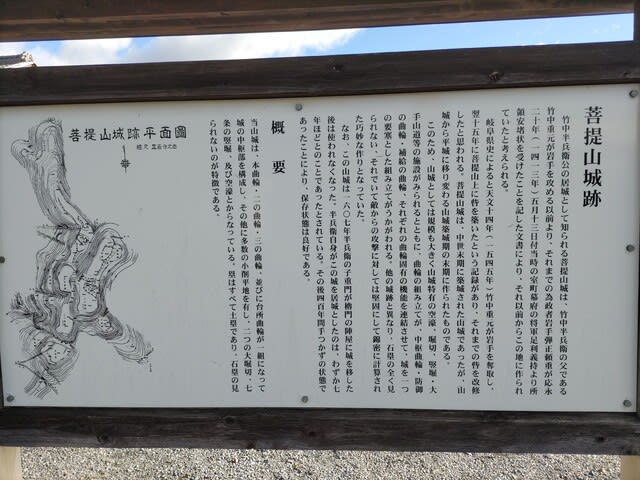

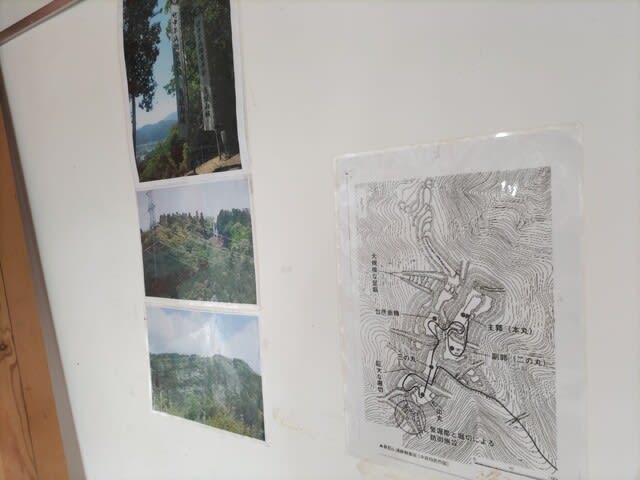

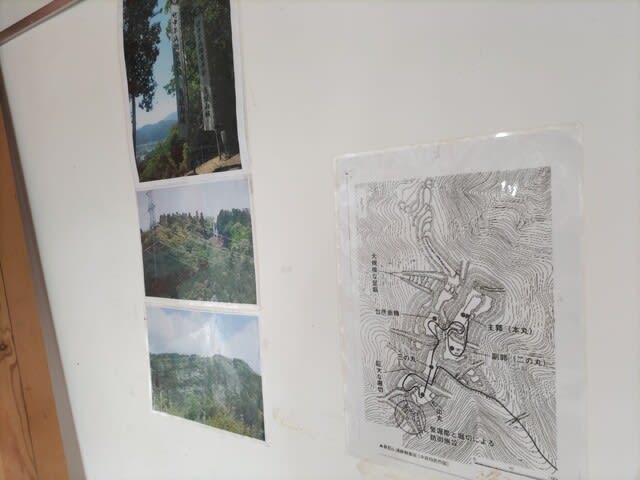

菩提山城までのハイキングコースの案内がありました。

さすがに無理ですね!(2kmかけて300m上がります)

次のお目当て。

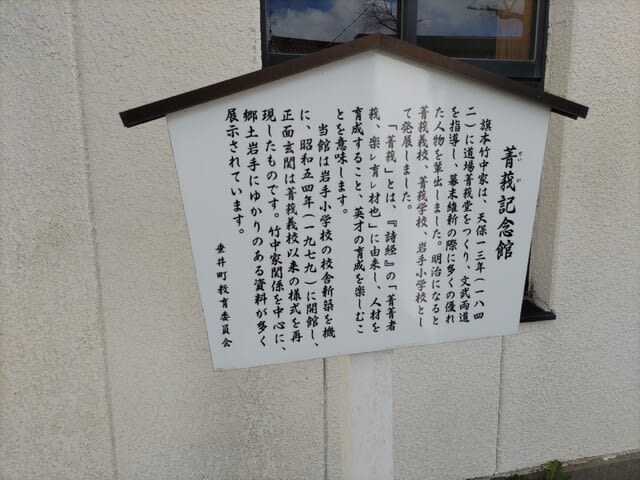

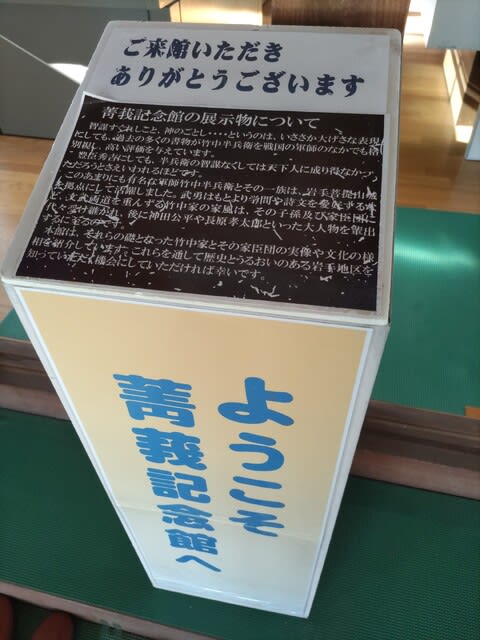

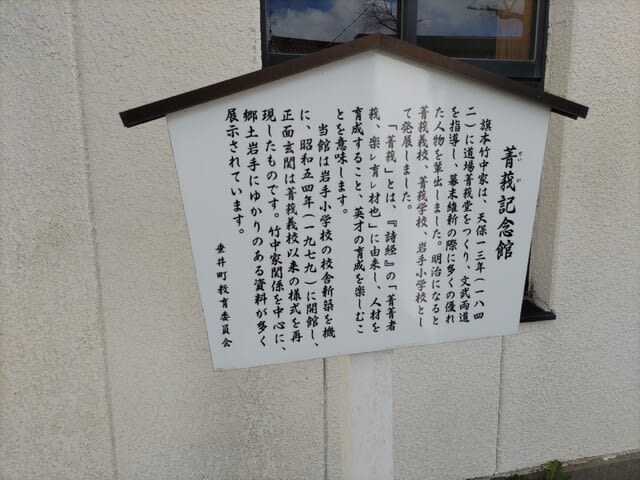

菁莪記念館(せいがきねんかん)です。

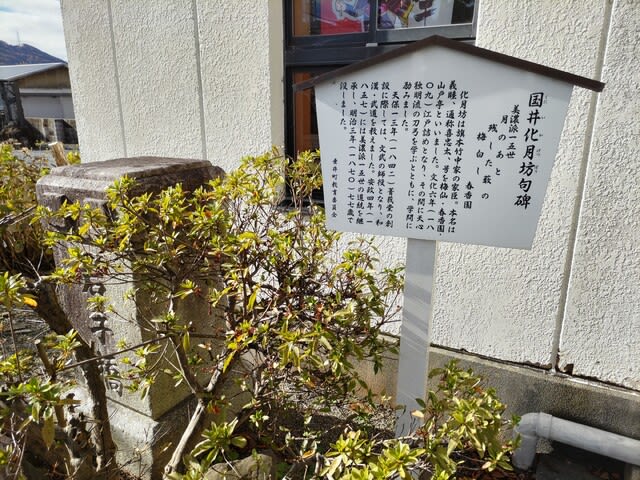

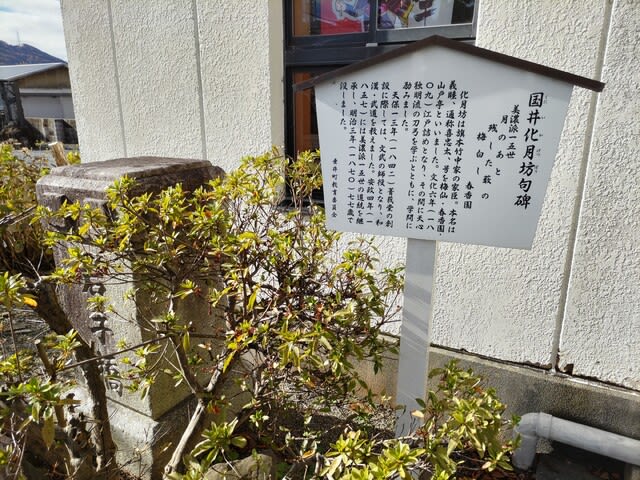

敷地内には文化人(僧侶)の碑もあります。

さて、入りましょう。

ちなみに係の人も含めて誰もいませんでいた。

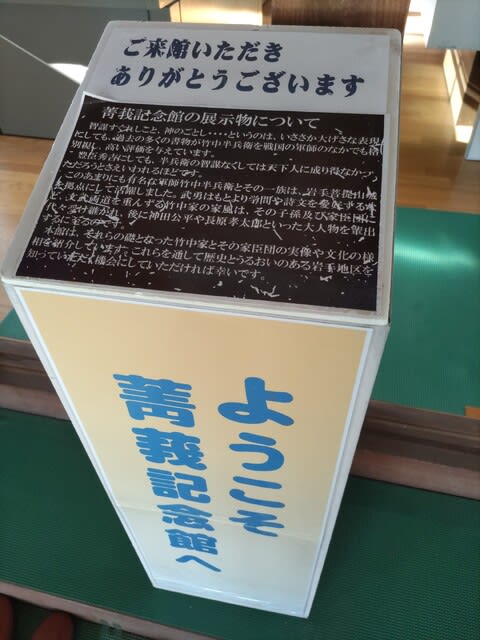

ここ、事前に調べてみたもののあまり実態が分からず、どの程度時間を見積もるかの見当を付けられずに困ったものです。

……あまり時間を割くつもりは無かったのですが、竹中氏陣屋跡が想定外に瞬殺だったおかげでスケジュールが破綻せずに済みました。

めちゃめちゃ多岐にわたる展示があって、15分~30分はほしいですね。

へえ、竹中半兵衛(と黒田官兵衛)ゆかりの銀杏なんてあったんですね。

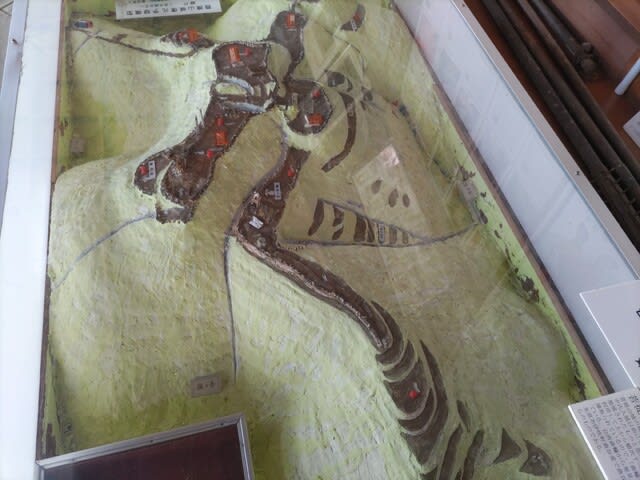

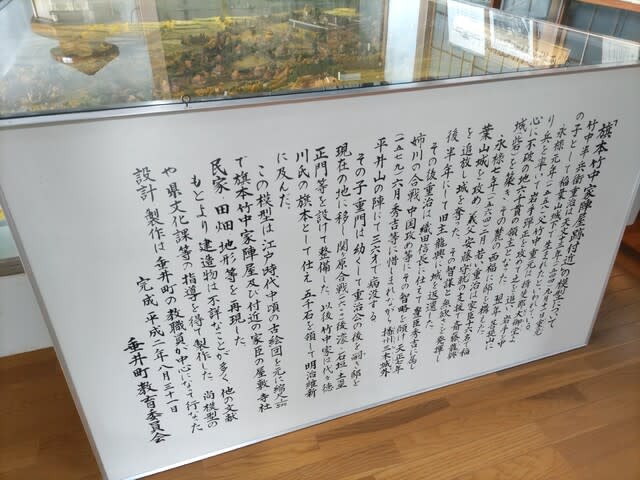

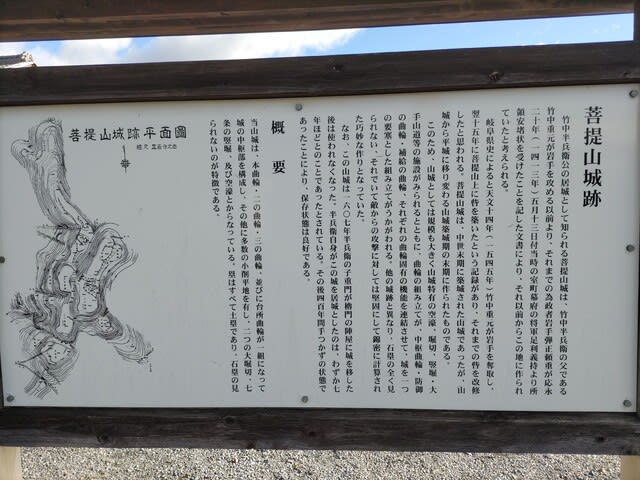

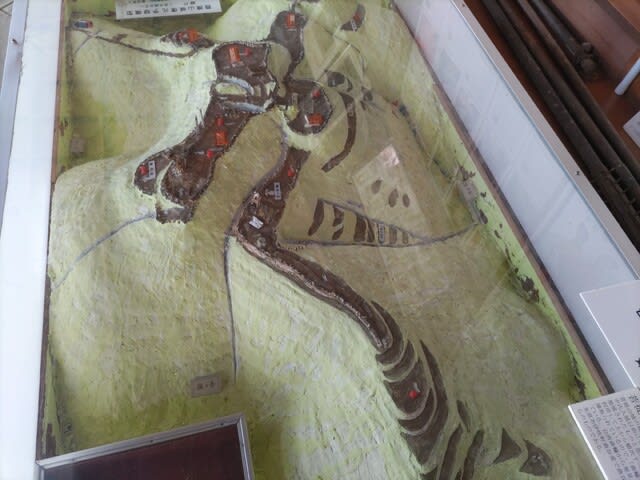

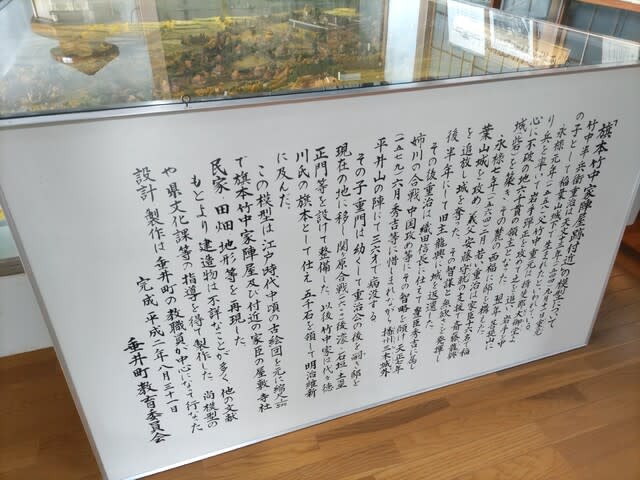

菩提山城の1/250ジオラマ

結構大きいですね。どうしても攻めないといけないなら……左下からかな?

と思ったらそこは主郭でしたか……無理そう。

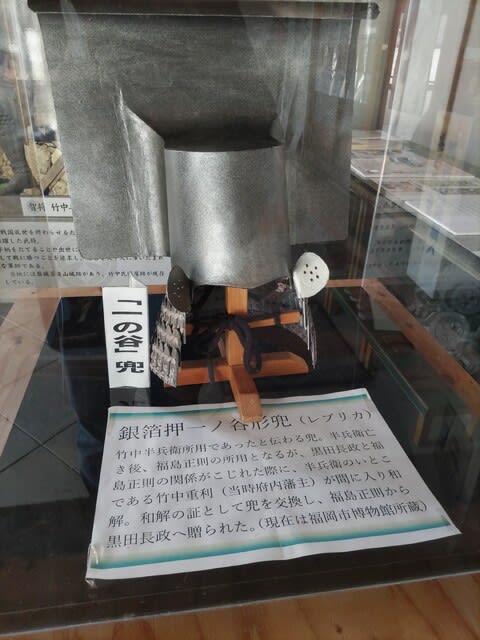

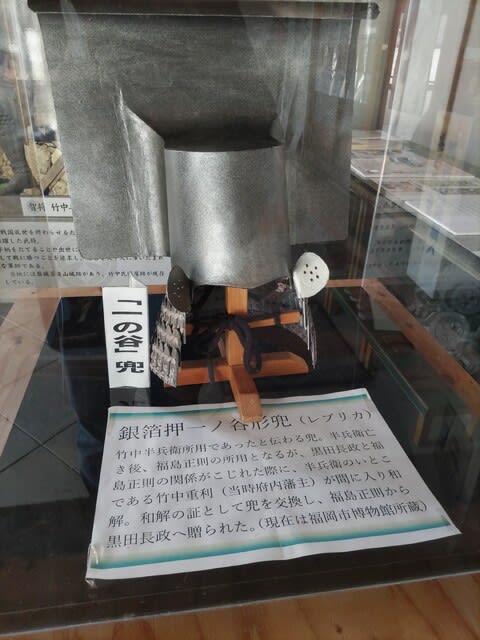

一の谷兜(レプリカ)

あれ、これ観光案内所で見た覚えが無いぞ?

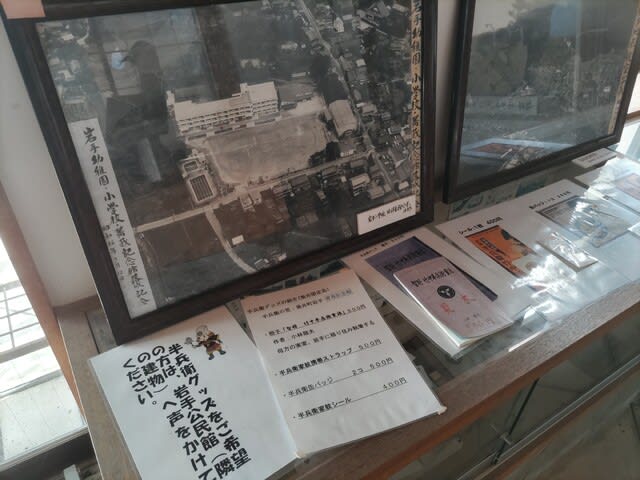

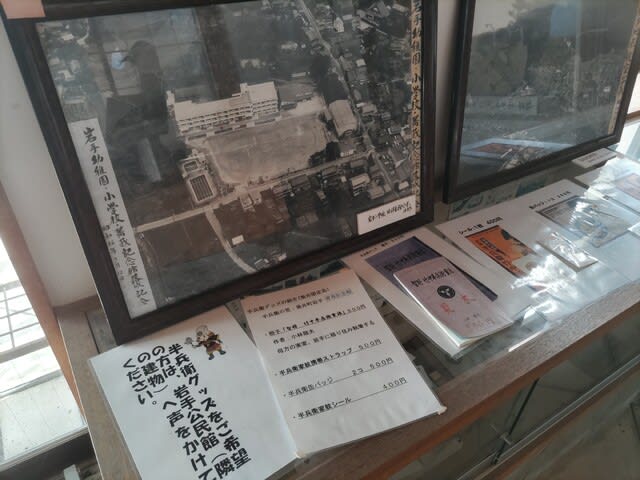

グッズ販売のお知らせ(隣のまちづくりセンター)

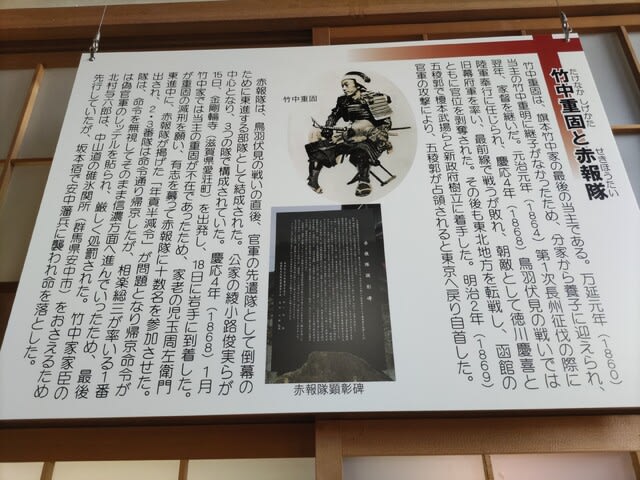

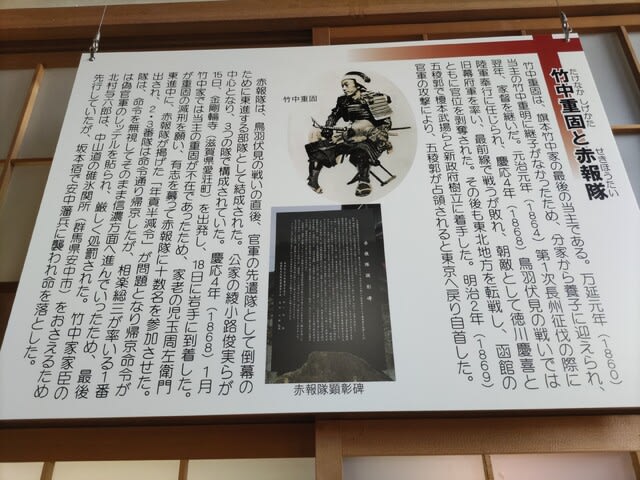

ああ……竹中家は戊辰戦争で幸せになれなかった部類でしたか。

右下に竹中さんがいる。

最初の写真で紹介した山車は右端

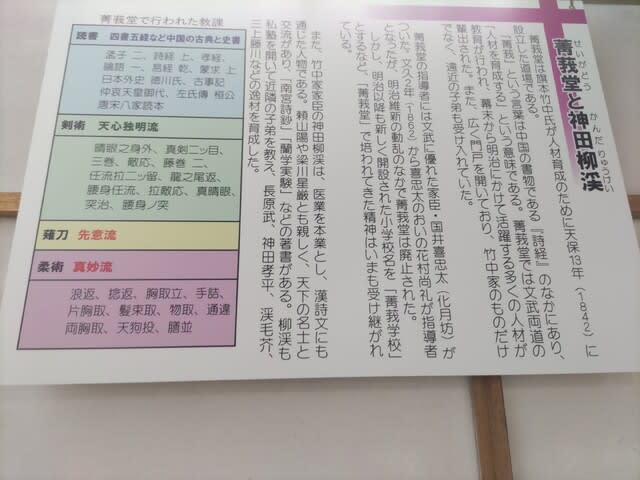

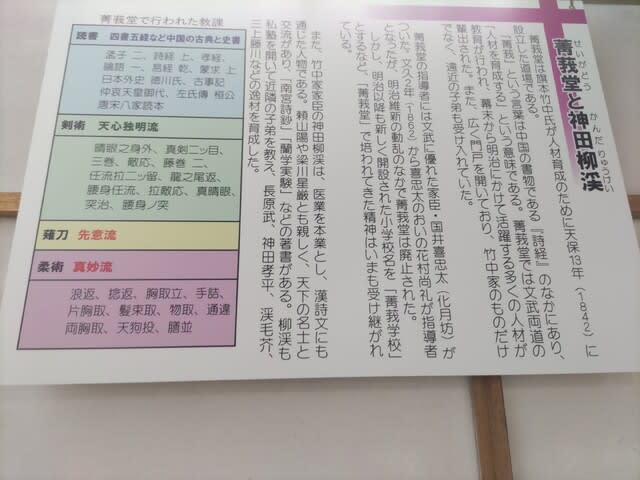

項目だけで見ると、武道の比重が高いですね。

各種書籍等

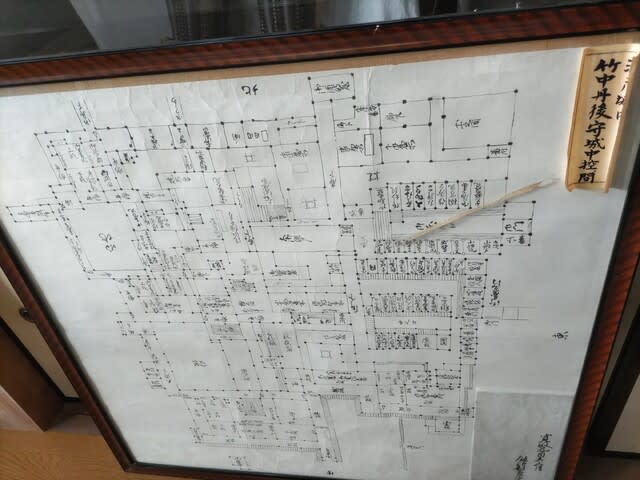

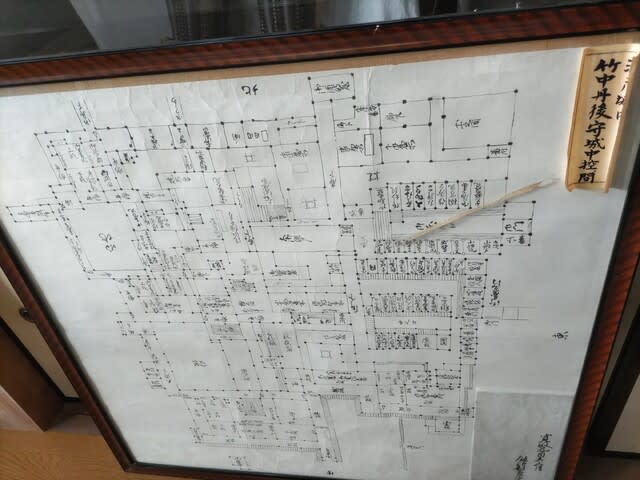

菩提山城絵図

麓からあまりにも遠い。。。

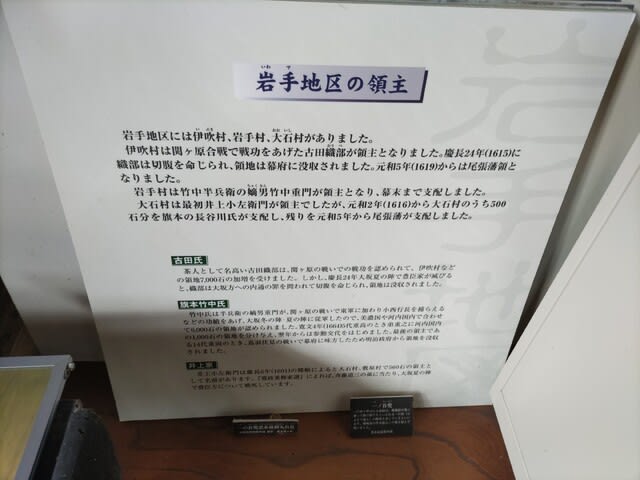

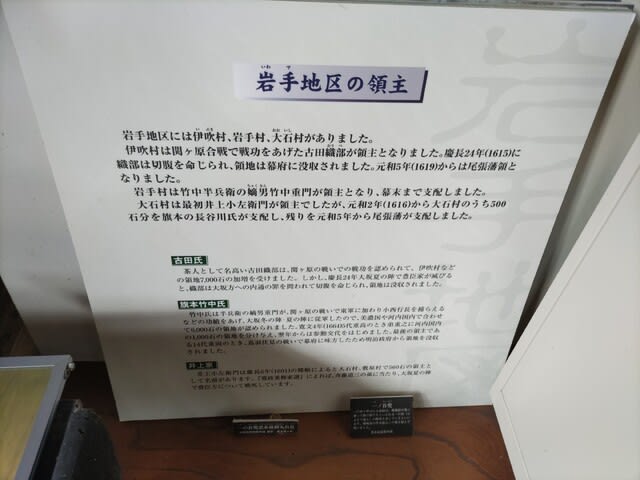

岩手地区の領主(古田織部だ!)

陣屋付近の復元ジオラマ

精度は微妙のようです

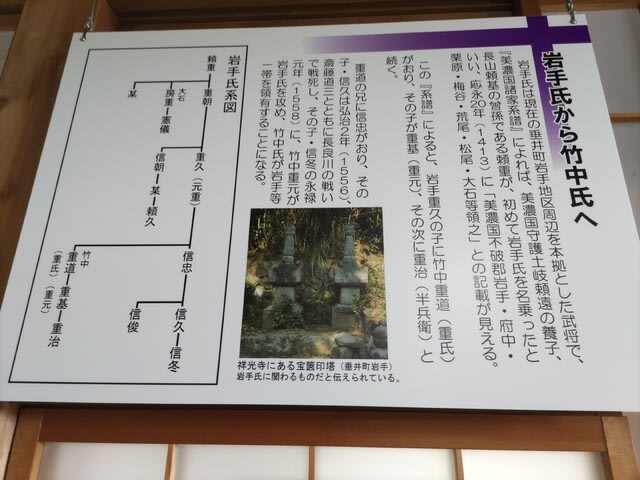

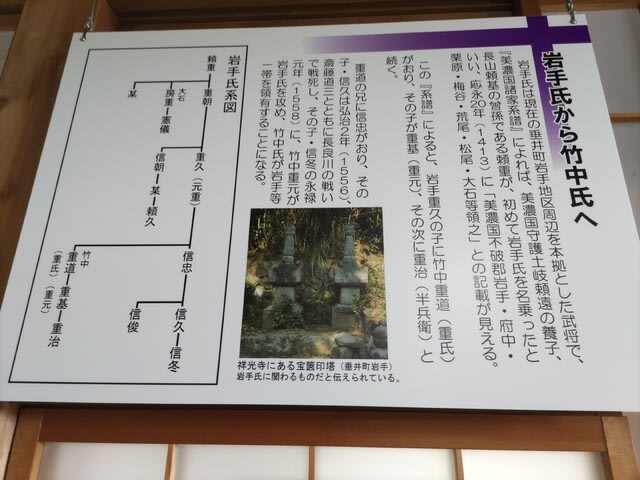

へぇ、竹中家は本流である岩手家を滅ぼして岩手地区を領有したのか。

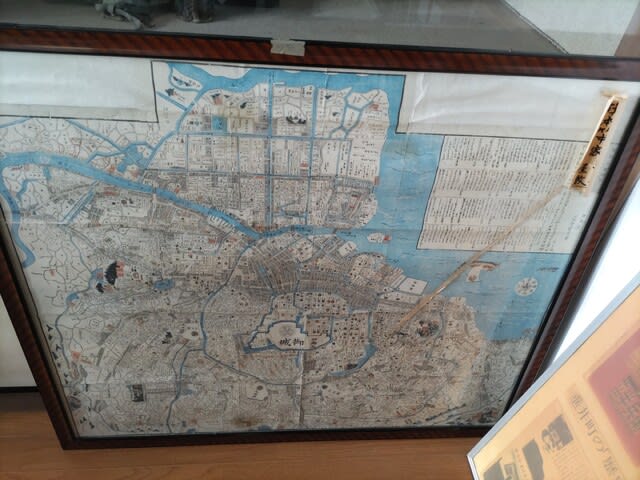

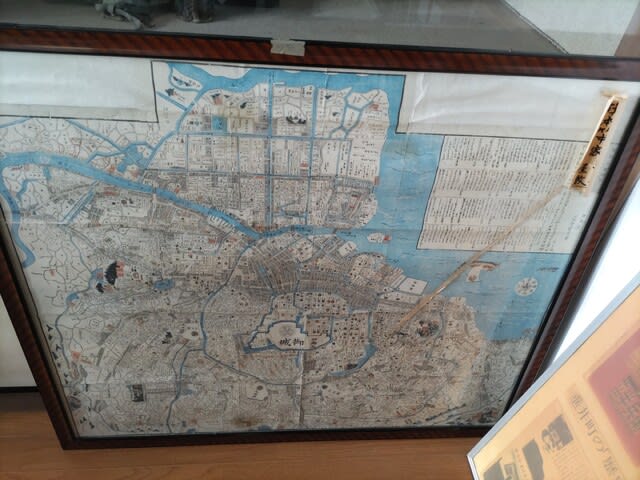

江戸における竹中家の屋敷

江戸城における竹中家の控えの間

10時、撤収しました。

陣屋跡でガックリきていましたが、一気に満足しました。

ちなみに菁莪記念館の南隣には、赤報隊顕彰碑があります。

自転車まで戻る途中、まちづくりセンター前にも何か案内板があることに気付きました。

……ああ、さざれ石ですか。この辺では名物ですからね。

大移動

2023年11月25日9時過ぎ

いよいよ自転車(電動アシスト)を借りて出発します。

自転車のヘルメットを着用するのは初めてでしたが、なんとかフィーリングで調整方法が分かりました。

優秀な製品設計に感謝ですね。

観光案内所から少し行ったところで変わった建物に出くわしました。

なんだか分からないながら写真に収めましたが、「紫雲閣」という山車がしまわれているようです。

左に曲がったのですが、直進していたら解説板があったようです。

相川を渡ります(東見付のところより上流)

だだっ広いですね~。

なお正面、写真だと分かりにくいですが幟旗が建てられています。

竹中家の居城、菩提山城跡です。あと背面の山(どうせ伊吹山)がすっかり雪化粧をしてますね。

……何かある。

何かはあるのですが……先を急ぎます(信号待ちが面倒というのもある)

岩手のヤマモモ

ヤマモモは四国や九州に多いそうなのですが、ここ垂井町岩手地区にはなんかやたらと集中して自生しているそうです。

神田柳渓先生邸宅跡

……経歴からすると、医者でいいのかな?

9時半

目的地近くの駐車場に到着しました。いやぁ、自転車だと楽ですね~。ざっと3.5kmの道のりもスイスイです。

おまけに垂井駅前から約50m登ってますからね。

余談ですが、実は関ヶ原を本日、垂井を昨日(平日)とすればここまで料金100円のコミュニティバスがありました。

……ただ、来たはいいものの、帰りが都合の良い便が無いんですよね。

そもそも関ヶ原は土曜日かなり混むだろうとも読んで、日程を確定させました。かなりギリギリまで迷いましたが。

おかげ……かどうかは分かりませんが、駐車場はがら空きです。

さて、観光です。

竹中氏陣屋跡

ちなみに案内板は両面ありまして、反対側は菩提山城でした。行かないけどね。

駐車場の横。長原孝太郎画伯の邸宅跡(後ろの建物は、さすがに関係ないと思う)

駐車場の反対側は、早速石垣があります。

……ありますが、結構崩れてますね。

と思ったら櫓門はバッチリ整備されてます。

そしてその横には、竹中半兵衛像!

櫓門の石垣、かなりキッチリ隙間を埋めてありますね。

お、上に上がれる!

さすがに中には入れませんね。

場所によっては展示があったりもするのですが。

石垣の上から来た方向を眺めています。

ちなみに右手に写っている建物は陣屋関係ではなく、消防団と岩手地区まちづくりセンターです。

さて、では中を見てみましょう……おや?

「関係者以外の通行をご遠慮下さい」とあります。

なんとびっくり、竹中氏陣屋跡はこれでおしまい。

本来屋敷があったであろう場所は現在幼稚園になっています!!

トボトボ

まさか5分で見終わるとは。。。

実はここでもう1ヶ所見ようと思っていた場所があります。

仕方が無いのでそちらに行きましょう。

菩提山城までのハイキングコースの案内がありました。

さすがに無理ですね!(2kmかけて300m上がります)

次のお目当て。

菁莪記念館(せいがきねんかん)です。

敷地内には文化人(僧侶)の碑もあります。

さて、入りましょう。

ちなみに係の人も含めて誰もいませんでいた。

ここ、事前に調べてみたもののあまり実態が分からず、どの程度時間を見積もるかの見当を付けられずに困ったものです。

……あまり時間を割くつもりは無かったのですが、竹中氏陣屋跡が想定外に瞬殺だったおかげでスケジュールが破綻せずに済みました。

めちゃめちゃ多岐にわたる展示があって、15分~30分はほしいですね。

へえ、竹中半兵衛(と黒田官兵衛)ゆかりの銀杏なんてあったんですね。

菩提山城の1/250ジオラマ

結構大きいですね。どうしても攻めないといけないなら……左下からかな?

と思ったらそこは主郭でしたか……無理そう。

一の谷兜(レプリカ)

あれ、これ観光案内所で見た覚えが無いぞ?

グッズ販売のお知らせ(隣のまちづくりセンター)

ああ……竹中家は戊辰戦争で幸せになれなかった部類でしたか。

右下に竹中さんがいる。

最初の写真で紹介した山車は右端

項目だけで見ると、武道の比重が高いですね。

各種書籍等

菩提山城絵図

麓からあまりにも遠い。。。

岩手地区の領主(古田織部だ!)

陣屋付近の復元ジオラマ

精度は微妙のようです

へぇ、竹中家は本流である岩手家を滅ぼして岩手地区を領有したのか。

江戸における竹中家の屋敷

江戸城における竹中家の控えの間

10時、撤収しました。

陣屋跡でガックリきていましたが、一気に満足しました。

ちなみに菁莪記念館の南隣には、赤報隊顕彰碑があります。

自転車まで戻る途中、まちづくりセンター前にも何か案内板があることに気付きました。

……ああ、さざれ石ですか。この辺では名物ですからね。

大移動

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます