テノゼット:耐性が出現しにくい第4の抗HBV薬が、承認され使用できることになりました。

選択肢がふえ、よいことだとおもいます。

エンテカビルとの併用もできるようです。

詳細は、下記

ー 記 -

2014年3月24日、抗ウイルス薬テノホビル ジソプロピキシルフマル酸塩(商品名テノゼット錠300mg)の製造販売が承認された。適応は「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」、用法・用量は「成人1回300mg、1日1回経口投与」である。なお同一成分の薬剤は、抗HIV薬(商品名ビリアード)が2004年4月より臨床使用されている。

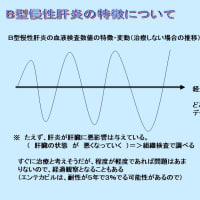

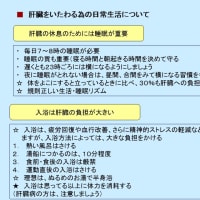

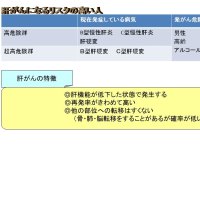

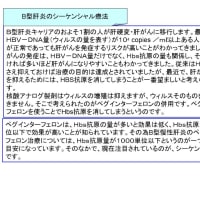

B型肝炎ウイルス(HBV)の主たる感染経路は母子間感染であるが、その約9割は自然経過によりHBVが減少し、健康人キャリアとなる。しかし、残りの1割ほどは炎症が持続してB型慢性肝炎を発症する。慢性肝炎からは年率約2%で肝硬変へと進展し、肝硬変からは年率約3%で肝癌が発生することが知られており、B型慢性肝炎治療においては、HBVを排除し肝炎を鎮静化させることが目標となる。

近年、ワクチンが広く使用されるようになったことで、新規HBVキャリアの発生は減少しているが、それでも国内では、およそ135万人がHBVに感染していると推定されている。

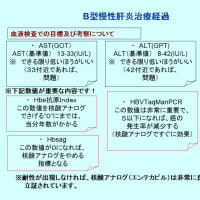

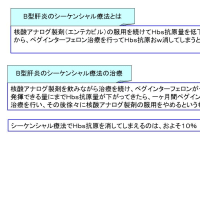

B型慢性肝炎の治療では、従来からインターフェロン療法、ステロイド離脱療法などが行われているが、近年では抗ウイルス療法が積極的に行われている。抗ウイルス療法で使用される薬剤(核酸アナログ製剤)としては、ラミブジン(商品名ゼフィックス)、アデホビルピボキシル(商品名ヘプセラ)、エンテカビル(商品名バラクルード)がある。

これら薬剤の使用で有効性は飛躍的に向上したものの、一方で薬剤耐性のHBVの出現が大きな問題となっている。『B型肝炎治療ガイドライン』(日本肝臓学会)でも、ラミブジン及びアデホビルは耐性ウイルスが比較的出現しやすいことから、核酸アナログ製剤の第一選択薬としては、耐性ウイルスの発現率が低いエンテカビルのみを推奨している。

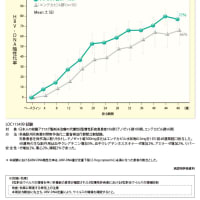

今回承認となったテノホビルは、エンテカビルなどと同じ核酸アナログ製剤である。国内での臨床試験(核酸アナログ製剤未治療のB型慢性肝疾患患者を対象とした第3相臨床試験)では、48週時のウイルス陰性化率は77%であり、48週投与においてHBs抗原が減少したことが確認されている。また海外第3相臨床試験のフォローアップ試験では、6年間の観察でテノホビルに関連した耐性変異の発現は確認されておらず、エンテカビルと並ぶ、核酸アナログ製剤の第一選択薬になることが期待されている。

海外では、2008年8月に米国で承認されて以降、2013年11月現在、世界113の国と地域でB型慢性肝疾患治療薬として承認されている。

薬剤使用に際しては、国内臨床試験(投与48週間)において23.1%に何らかの副作用(臨床検査値異常を含む)が認められている。主な副作用は、肝機能検査値異常(AST、ALT及びγ-GTP増加等)(4.9%)、クレアチニン増加(2.8%)、アミラーゼ増加、リパーゼ増加・悪心(各2.1%)、腹痛(1.4%)などであり、重大な副作用では、腎不全等の重度の腎機能障害、乳酸アシドーシス及び脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)、膵炎に注意が必要である。

選択肢がふえ、よいことだとおもいます。

エンテカビルとの併用もできるようです。

詳細は、下記

ー 記 -

2014年3月24日、抗ウイルス薬テノホビル ジソプロピキシルフマル酸塩(商品名テノゼット錠300mg)の製造販売が承認された。適応は「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」、用法・用量は「成人1回300mg、1日1回経口投与」である。なお同一成分の薬剤は、抗HIV薬(商品名ビリアード)が2004年4月より臨床使用されている。

B型肝炎ウイルス(HBV)の主たる感染経路は母子間感染であるが、その約9割は自然経過によりHBVが減少し、健康人キャリアとなる。しかし、残りの1割ほどは炎症が持続してB型慢性肝炎を発症する。慢性肝炎からは年率約2%で肝硬変へと進展し、肝硬変からは年率約3%で肝癌が発生することが知られており、B型慢性肝炎治療においては、HBVを排除し肝炎を鎮静化させることが目標となる。

近年、ワクチンが広く使用されるようになったことで、新規HBVキャリアの発生は減少しているが、それでも国内では、およそ135万人がHBVに感染していると推定されている。

B型慢性肝炎の治療では、従来からインターフェロン療法、ステロイド離脱療法などが行われているが、近年では抗ウイルス療法が積極的に行われている。抗ウイルス療法で使用される薬剤(核酸アナログ製剤)としては、ラミブジン(商品名ゼフィックス)、アデホビルピボキシル(商品名ヘプセラ)、エンテカビル(商品名バラクルード)がある。

これら薬剤の使用で有効性は飛躍的に向上したものの、一方で薬剤耐性のHBVの出現が大きな問題となっている。『B型肝炎治療ガイドライン』(日本肝臓学会)でも、ラミブジン及びアデホビルは耐性ウイルスが比較的出現しやすいことから、核酸アナログ製剤の第一選択薬としては、耐性ウイルスの発現率が低いエンテカビルのみを推奨している。

今回承認となったテノホビルは、エンテカビルなどと同じ核酸アナログ製剤である。国内での臨床試験(核酸アナログ製剤未治療のB型慢性肝疾患患者を対象とした第3相臨床試験)では、48週時のウイルス陰性化率は77%であり、48週投与においてHBs抗原が減少したことが確認されている。また海外第3相臨床試験のフォローアップ試験では、6年間の観察でテノホビルに関連した耐性変異の発現は確認されておらず、エンテカビルと並ぶ、核酸アナログ製剤の第一選択薬になることが期待されている。

海外では、2008年8月に米国で承認されて以降、2013年11月現在、世界113の国と地域でB型慢性肝疾患治療薬として承認されている。

薬剤使用に際しては、国内臨床試験(投与48週間)において23.1%に何らかの副作用(臨床検査値異常を含む)が認められている。主な副作用は、肝機能検査値異常(AST、ALT及びγ-GTP増加等)(4.9%)、クレアチニン増加(2.8%)、アミラーゼ増加、リパーゼ増加・悪心(各2.1%)、腹痛(1.4%)などであり、重大な副作用では、腎不全等の重度の腎機能障害、乳酸アシドーシス及び脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)、膵炎に注意が必要である。