前回、佐伯郁郎の考え方に基づけば『春と修羅 第三集』の所収の詩は「農民詩」たり得ると私は思った。もちろん賢治を〝「農民詩」人〟と呼ぶ人は余りいないと思うが、私は少なくとも下根子桜時代の賢治が書いていた詩の中にはまさに「農民詩」そのものであったものも少なくないと思っている。なぜなら、佐伯郁郎が主張するところの「農民文芸の意義について」の一つの面「一、田野の生活が如何なるものかを描き出す現実直写の農民文芸」に沿った詩が当時の賢治の詩の中には少なくないからである。ただし、前に引き合いに出した「農民詩人」渋谷定輔と比べると二人の詠む「農民詩」の間には作風上大きな違いがあるようだ。

そこで二人の詠んだ詩の比較のために、今では殆ど忘れ去られてしまっていると私には思われる渋谷定輔の詩を幾つか次に見てみたい。具体的には、大正15年7月に発刊された彼の処女詩集『野良に叫ぶ』から幾つかを抜き出して以下に示してみたい。

まずはその詩集の巻頭を飾るのが次のような詩である。

そして、同書には次のような詩も載っている。

五、農民意識及び土の概念の表現としての農民文芸

に沿う「農民詩」であると思うし、それどころか、渋谷定輔が詠む詩は犬田卯が主張するところの

〝土の芸術〟というのは、農民が自らの手で創作した芸術・文学であらねばならないのである。

という主張にふさわしい段階の「農民が自らの手で創作した」詩でると言えるだろう。

一方、おそらく賢治にはこのような「農民詩」は書けなかったであろう。それは、賢治にはこのような農事に関するラジカルな詩が書けなかったということだけでなくて、このような貧しくて虐げられた生活を経験していなかった賢治と違い、それを実際していた渋谷定輔のような小作農家の青年にしかこのような詩は詠めなかったであろうことはほぼ明らかだと私には思われるからである。

ところで松永伍一は「農民詩史における『野良に叫ぶ』の位置という」論考の中で、次のようなことを述べている。

そしてなによりもこの松永の論考を読んでみて嬉しかったことは、松永は農民詩史の中に賢治の詩を位置づけており、当時の賢治を「農民詩」を詠んでいた一人とみなしていたということである。私はすこしく安堵した、先に私は「下根子桜時代の賢治が書いていた詩の中にはまさに「農民詩」そのものであったものも少なくないと思う」と述べたが、あながち見当違いでもなさそうだからだ。

また併せて、『春と修羅 第三集』の中の「野の師父」「稲作挿話」等の秀作といえども、賢治の視点は、あくまでも農民への同感者・同伴者のものでしかなかったという松永の指摘は、先に私が「それを実際していた渋谷定輔のような小作農家の青年にしかこのような詩は詠めなかったであろうことはほぼ明らかだ」と私が思ったことを肯ってくれそうだ。

さらには松永の「レンズを対象よりはるか上に置くこと」という比喩が雄弁に実態を語っているとも思った。言われてみれば、たしかにレンズを通さずに間近に見ればより真実に迫れることは明らかだ。また、物事は上方から見下ろさずとも水平方向から見たっていいはずで、そうすれば非可逆性の乏しい上下関係よりは遙かに可逆性のある関係を有することができて、もっと可塑性のある賢治と農民の関係を作ることができたはず。そしてもしそうであったとしたならば、「野の師父」や「稲作挿話」等に於ける数値の虚構などで私は悩まなくて済んだはずなのに…。

また松永伍一は、同じく「農民詩史における『野良に叫ぶ』の位置という」論考の中で次のようなことも論じている。

また松永がここで最後の方で述べている内容は、渋谷定輔をして『野良に叫ぶ』の巻末で〝既成の詩の形式や技巧は全然無視して…(投稿者略)…不必要だった〟〝単なる「叫び」に終わっているかも知れない。然し私はそれを自覚して『野良に叫ぶ』と題した〟〝私の未知の兄弟姉妹!…(投稿者略)…巧みに理解してくれると信じた〟と言わしめていたことであった。

因みに、「ただの百姓」とは次のような作品である。

また、松永が「かれらには自己の生存と生活を守ろうとする」と言っている意味が、次の作品

ところでこの詩集『野良に叫ぶ』を賢治ははたした読んでいたのだろうか。この詩集が発刊されたのは大正15年の7月、賢治は下根子桜で暮らし始めていた頃だ。そしてもし読んでいたとしたならば、例えば私には気になる次のような詩などを、賢治はどのように受け止めていたのだろうか。

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『賢治、家の光、卯の相似性』の目次”へ

“『賢治、家の光、卯の相似性』の目次”へ

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

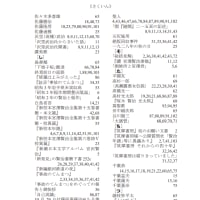

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

◇ 拙ブログ〝検証「羅須地人協会時代」〟において、各書の中身そのままで掲載をしています。

そこで二人の詠んだ詩の比較のために、今では殆ど忘れ去られてしまっていると私には思われる渋谷定輔の詩を幾つか次に見てみたい。具体的には、大正15年7月に発刊された彼の処女詩集『野良に叫ぶ』から幾つかを抜き出して以下に示してみたい。

まずはその詩集の巻頭を飾るのが次のような詩である。

嵐の中の野人

雨は矢をなし 風は鳴る

樹々はよじれ 葉はちぎれ飛ぶ

巨大な手をさしのべたどす黝い雲は

大地をさすりながら 走る 走る

嵐だ! 嵐だ! 嵐だ!

雨よ もっと強烈にふれ

雨よ もっと強烈に吹きまくれ

樹々よ もっと雄大にうなるんだ

呪いつくされた野人のおれも

きみたちとともに狂奔するぞ

雨は矢をなし 風は鳴る

樹々はよじれ 葉はちぎれ飛ぶ

巨大な手をさしのべたどす黝い雲は

大地をさすりながら 走る 走る

嵐だ! 嵐だ! 嵐だ!

雨よ もっと強烈にふれ

雨よ もっと強烈に吹きまくれ

樹々よ もっと雄大にうなるんだ

呪いつくされた野人のおれも

きみたちとともに狂奔するぞ

そして、同書には次のような詩も載っている。

親爺よ

<たとい小作米をまけてもらったって

自分一人じゃあるめえし

そんなことでひまを欠いたり心配したりするよりゃあ

縄の一房もよけいなった方がよっぽどましだ>

俺が争議のために出かけようとすると

親爺はそういつもいう

そのしわがれた声は

長い虐げに腰がぬけた

悲しいあきらめの吐息そのものだ

だが親爺よ

不孝なことに

おれにはそいつができねえんだ

たとい飢えてたおれるとも!

おれはひとりで縄をないながら

忠実に働いて働いて働きまくりながらも

ただ<米の飯を食いたい>ということを人生最高の理想として

ついに一杯の米の飯にも舌づつみも打てないで

一個の米を作る機械として死んでいく

多くのきょうだいのことを次から次へと考えるとだ

おれの魂は火のように 嵐のように燃え立って

どうしても飛び出さずにはいられないのだ

<たとい小作米をまけてもらったって

自分一人じゃあるめえし

そんなことでひまを欠いたり心配したりするよりゃあ

縄の一房もよけいなった方がよっぽどましだ>

俺が争議のために出かけようとすると

親爺はそういつもいう

そのしわがれた声は

長い虐げに腰がぬけた

悲しいあきらめの吐息そのものだ

だが親爺よ

不孝なことに

おれにはそいつができねえんだ

たとい飢えてたおれるとも!

おれはひとりで縄をないながら

忠実に働いて働いて働きまくりながらも

ただ<米の飯を食いたい>ということを人生最高の理想として

ついに一杯の米の飯にも舌づつみも打てないで

一個の米を作る機械として死んでいく

多くのきょうだいのことを次から次へと考えるとだ

おれの魂は火のように 嵐のように燃え立って

どうしても飛び出さずにはいられないのだ

野良での話

仲間よ

この荒くれたおれたちの百姓の手を

決して恥じるには及ばない

いや 恥じるどころじゃあない

十分に誇るべき価値があるのではないか

この日にやけた

銅く光る手が 腕が

あらゆる人間さまの生命をささえているではないか

バカだ バカだと呪われてるおれたちが

もし 全世界のおれたちきょうだいが

ただの一年でもこの手を 腕を

全部ぴったり休めたら

(うん つまり百姓のストライキってやつさ)

どうだ それこそ 実にすてきなもんだぜ

地震や 火事や 海嘯どころのさわぎじゃないぜ

いつもこの荒くれた太い手をからかう

あの白ォい手の尊い人間さまたちが

みんな片ッぱしからバタバタくたばっちまあべな

仲間よ

この荒くれたおれたちの百姓の手を

決して恥じるには及ばない

いや 恥じるどころじゃあない

十分に誇るべき価値があるのではないか

この日にやけた

銅く光る手が 腕が

あらゆる人間さまの生命をささえているではないか

バカだ バカだと呪われてるおれたちが

もし 全世界のおれたちきょうだいが

ただの一年でもこの手を 腕を

全部ぴったり休めたら

(うん つまり百姓のストライキってやつさ)

どうだ それこそ 実にすてきなもんだぜ

地震や 火事や 海嘯どころのさわぎじゃないぜ

いつもこの荒くれた太い手をからかう

あの白ォい手の尊い人間さまたちが

みんな片ッぱしからバタバタくたばっちまあべな

百姓は生かさず殺すな

なんら学問の機会も与えられなかったおれたちは

むずかしい理論や学説はいっこうわからない

だが仲間よ

百姓は生かさず殺すな!

かれらから長いこと恵まれてきた

このありがたい言葉を

(いいか アリガタイ この言葉を!)

しっかりと脳みそに刻みつけ

暗黒の大地のどん底から爆発して

(うん 蓆旗を押し立てて…)

かれらに恩を返せばいいんだ

そこから正しい世界がはじまり

そこには正しいおれたちの生活がはじまる

否 そこにはじめて

正しい人類の創造生活がはじまるのだ

なんら学問の機会も与えられなかったおれたちは

むずかしい理論や学説はいっこうわからない

だが仲間よ

百姓は生かさず殺すな!

かれらから長いこと恵まれてきた

このありがたい言葉を

(いいか アリガタイ この言葉を!)

しっかりと脳みそに刻みつけ

暗黒の大地のどん底から爆発して

(うん 蓆旗を押し立てて…)

かれらに恩を返せばいいんだ

そこから正しい世界がはじまり

そこには正しいおれたちの生活がはじまる

否 そこにはじめて

正しい人類の創造生活がはじまるのだ

この生存

労働は二十時間

あとの四時間で寝食する

これがおれのこのごろの生存だ

生活じゃない 生存だ

この生存! この事実

食物や衣類の原料を生産するおれたちの

二十四時間の この事実!

それでもおれたちの仲間は

申しあわせたように黙っている

<いやさ 叫びたがっているんだが言葉を知らないんだ>

食物は割飯とタクアンづけで

あとはあい変わらず腐れかかった芋・薩摩だ

人間て えれえもんだ

よくこれで生きてるなあ

おれはときどき自分自身に感心する

労働は二十時間

あとの四時間で寝食する

これがおれのこのごろの生存だ

生活じゃない 生存だ

この生存! この事実

食物や衣類の原料を生産するおれたちの

二十四時間の この事実!

それでもおれたちの仲間は

申しあわせたように黙っている

<いやさ 叫びたがっているんだが言葉を知らないんだ>

食物は割飯とタクアンづけで

あとはあい変わらず腐れかかった芋・薩摩だ

人間て えれえもんだ

よくこれで生きてるなあ

おれはときどき自分自身に感心する

<いずれも『野良に叫ぶ 渋谷定輔詩集』(渋谷定輔著、勁草書房)より>

こうして渋谷定輔の幾つかの詩を知ると、まさしく佐伯郁郎が農民文芸の一つの面として挙げている五、農民意識及び土の概念の表現としての農民文芸

に沿う「農民詩」であると思うし、それどころか、渋谷定輔が詠む詩は犬田卯が主張するところの

〝土の芸術〟というのは、農民が自らの手で創作した芸術・文学であらねばならないのである。

という主張にふさわしい段階の「農民が自らの手で創作した」詩でると言えるだろう。

一方、おそらく賢治にはこのような「農民詩」は書けなかったであろう。それは、賢治にはこのような農事に関するラジカルな詩が書けなかったということだけでなくて、このような貧しくて虐げられた生活を経験していなかった賢治と違い、それを実際していた渋谷定輔のような小作農家の青年にしかこのような詩は詠めなかったであろうことはほぼ明らかだと私には思われるからである。

ところで松永伍一は「農民詩史における『野良に叫ぶ』の位置という」論考の中で、次のようなことを述べている。

渋谷定輔の出現は日本の農民詩を始発の地点に立たせた画期的な事件であり、農民自身の手で書きとめられたその詩群は、出来不出来のいかんにかかわらず被圧迫階級の生活の内部から引き出され、詩壇にわだかまるさまざまの作法とかかわりなく存在し得たためにかえって既成詩人たちに強い刺激を与えたといえよう。

…(略)…大正期に入ってからは白鳥省吾や福田真夫や井上康文そして花岡謙二らの『民衆』に拠る詩人たちの活躍が世の注目を集めた…(略)…ことに、白鳥省吾の「大地舎」は門弟たちの著作の多くを刊行し…(略)…日本の農民詩の開拓にとって重要な役割を示したが、そのこととは別にこうした作品の多くが次第に農本主義的傾向をもち、先輩詩人たちと共に戦争中は国策協力の片棒をかつがざるを得なかった観念主義への傾斜は見落とすべきではない。…(略)…渋谷定輔は、これらの詩人とは何のかかわりもなく、また農本主義に侵されることもなかった。この時期には藤森秀夫の『こけもも』、鈴木信治の『憂鬱なる風景』…(略)…宮沢賢治の『春と修羅』(一九二四)などの詩集が農民像をとらえ…(略)…大正十四年(一九二五)『灰色の藁が下がる』で注目された渡辺信義は、東北の寒村の習俗を厚みのある筆致で正確にとらえ同じく、宮沢賢治も「野の師父」「稲作挿話」「倒れかかった稲の間で」「地主」などの秀作を通じて、東北の村を形象化したが、農民それ自身の内部から湧き出てくる自己告白の強烈なエネルギーはやはり欠けているといわねばならない。その視点は、あくまでも農民への同感者・同伴者のもの以外ではなく、そのように、レンズを対象よりはるか上に置くことがかれらにとっては対象に愛をそそぐことを意味していた。

…(略)…大正期に入ってからは白鳥省吾や福田真夫や井上康文そして花岡謙二らの『民衆』に拠る詩人たちの活躍が世の注目を集めた…(略)…ことに、白鳥省吾の「大地舎」は門弟たちの著作の多くを刊行し…(略)…日本の農民詩の開拓にとって重要な役割を示したが、そのこととは別にこうした作品の多くが次第に農本主義的傾向をもち、先輩詩人たちと共に戦争中は国策協力の片棒をかつがざるを得なかった観念主義への傾斜は見落とすべきではない。…(略)…渋谷定輔は、これらの詩人とは何のかかわりもなく、また農本主義に侵されることもなかった。この時期には藤森秀夫の『こけもも』、鈴木信治の『憂鬱なる風景』…(略)…宮沢賢治の『春と修羅』(一九二四)などの詩集が農民像をとらえ…(略)…大正十四年(一九二五)『灰色の藁が下がる』で注目された渡辺信義は、東北の寒村の習俗を厚みのある筆致で正確にとらえ同じく、宮沢賢治も「野の師父」「稲作挿話」「倒れかかった稲の間で」「地主」などの秀作を通じて、東北の村を形象化したが、農民それ自身の内部から湧き出てくる自己告白の強烈なエネルギーはやはり欠けているといわねばならない。その視点は、あくまでも農民への同感者・同伴者のもの以外ではなく、そのように、レンズを対象よりはるか上に置くことがかれらにとっては対象に愛をそそぐことを意味していた。

<『野良に叫ぶ 渋谷定輔詩集』(渋谷定輔著、勁草書房)204p~より>

したがって松永のこの見方に従えば、詩集『野良に叫ぶ』の出版は当時の既成詩人達等にかなりのインパクトを与えたということであり、渋谷が日本の「農民詩」というものをスタートラインに立たせたということになる。なお、大正期には『民衆詩』派詩人達、とりわけ白鳥省吾の活躍がめざましかったということがここでも確認できた。そしてなによりもこの松永の論考を読んでみて嬉しかったことは、松永は農民詩史の中に賢治の詩を位置づけており、当時の賢治を「農民詩」を詠んでいた一人とみなしていたということである。私はすこしく安堵した、先に私は「下根子桜時代の賢治が書いていた詩の中にはまさに「農民詩」そのものであったものも少なくないと思う」と述べたが、あながち見当違いでもなさそうだからだ。

また併せて、『春と修羅 第三集』の中の「野の師父」「稲作挿話」等の秀作といえども、賢治の視点は、あくまでも農民への同感者・同伴者のものでしかなかったという松永の指摘は、先に私が「それを実際していた渋谷定輔のような小作農家の青年にしかこのような詩は詠めなかったであろうことはほぼ明らかだ」と私が思ったことを肯ってくれそうだ。

さらには松永の「レンズを対象よりはるか上に置くこと」という比喩が雄弁に実態を語っているとも思った。言われてみれば、たしかにレンズを通さずに間近に見ればより真実に迫れることは明らかだ。また、物事は上方から見下ろさずとも水平方向から見たっていいはずで、そうすれば非可逆性の乏しい上下関係よりは遙かに可逆性のある関係を有することができて、もっと可塑性のある賢治と農民の関係を作ることができたはず。そしてもしそうであったとしたならば、「野の師父」や「稲作挿話」等に於ける数値の虚構などで私は悩まなくて済んだはずなのに…。

また松永伍一は、同じく「農民詩史における『野良に叫ぶ』の位置という」論考の中で次のようなことも論じている。

そこには第一次世界大戦後の経済不況による大量の首切りがあり、大争議へと発展してゆく工場労働者たちの死活の世界と農村の権力集中による争議の世界とが背景にあって、そこでかれらはみずからの争点の場を詩に求めようとする苦々しい誇りのようなものを感じていたようである。そういう自尊によって苦境をうたい描きあげていた詩人の中に陀田勘助、小笠原雄二郎…(略)…新島栄治などがおり、それらと同じ時期に農村における階級性の自覚を大胆にそして力強くうたいあげたのがこの渋谷定輔であった。かれを含めてこれらの詩人たちにとって詩壇意識など不要だったしアヴァンギャルド詩人たちが詩の方法論にみずから賭けたほどにその問題に重要な意義を認めていなかったように思う。かれらには自己の生存と生活を守ろうとする激越な、そして暖かい願望が貫かれていたようだし、その自己執着の強さがかえって一面の古風さにつながっていくのも必然だった。かれらの階級的自覚はインテリゲンチュアのそれよりは一般には強く、その素朴さのために高度な芸術性を確立する上での非情な精神を欠いている事も事実であった。渋谷定輔はいわばそういう立場の代表であり、農民運動を通じ組織者としての自信を身につけていたいただけにいっそう主情的で激烈な農民詩を確立することができたのである。だが利口な青年であったかれは、自分の詩が生活記録であり文学作品ではないかも知れないという点には気づいてはいたが、逆にその記録性を痛感していたかれは「既成の詩の形式や技巧は全然無視して書いた。否、無視したというよりもむしろ私にはそうしたものは不必要だった」と述べ、「単なる叫びに終わっているかも知れない。しかし私はそれを自覚して『野良に叫ぶ』と題した」とも弁明するその地点で、「私の未知の兄弟姉妹!……私の拙劣な作品もその類似する心理からして、巧みに理解してくれると信じたから」この詩集の意義を認めたのである。

<『野良に叫ぶ 渋谷定輔詩集』(渋谷定輔著、勁草書房)206p~より>

ということは、単に、それまでは世の注目を集めていた「民衆詩」派詩人たちの詠む詩に飽き足らなくなったがゆえに渋谷定輔の『野良に叫ぶ』等が登場したという訳ではなくて、第一次世界大戦後の大不況、労働争議・小作争議の激増そして大正デモクラシー運動等が時代背景としてあったから当時幾多のプロレタリア詩人が輩出し、それと同じような理由で渋谷定輔も「農民詩」を詠んだのであろうということが私にも理解できた。ましてそのような彼等には、まずは己の命と生活を必死に守ろうしとしての詩作であったようだから、「詩壇」なるものは全く眼中にはなかったであろう(実際このことは後掲する渋谷定輔の詩「ただの百姓」からストレートにに読み取れる)ことも、だ。また松永がここで最後の方で述べている内容は、渋谷定輔をして『野良に叫ぶ』の巻末で〝既成の詩の形式や技巧は全然無視して…(投稿者略)…不必要だった〟〝単なる「叫び」に終わっているかも知れない。然し私はそれを自覚して『野良に叫ぶ』と題した〟〝私の未知の兄弟姉妹!…(投稿者略)…巧みに理解してくれると信じた〟と言わしめていたことであった。

因みに、「ただの百姓」とは次のような作品である。

ただの百姓

きみ

きみはおれを詩人だなんていうが

おれは決して そんな特殊な人間じゃないよ

ただの人間だ

ただの百姓小作青年だ

それゆえ

日本の詩壇がどうなろうと

世界の詩壇がどうなろうと

おれはいっこう無関係さ

きらびやかな文明人がわすれはててる

暗黒なこの大地の底に

しっかりと両足をくっつけて

あらゆる人間の生産のなかで

最も高貴な生産に従事して

<真実なる人間>への道を進む

純粋な百姓青年だ

きみ

きみはおれを詩人だなんていうが

おれは決して そんな特殊な人間じゃないよ

ただの人間だ

ただの百姓小作青年だ

それゆえ

日本の詩壇がどうなろうと

世界の詩壇がどうなろうと

おれはいっこう無関係さ

きらびやかな文明人がわすれはててる

暗黒なこの大地の底に

しっかりと両足をくっつけて

あらゆる人間の生産のなかで

最も高貴な生産に従事して

<真実なる人間>への道を進む

純粋な百姓青年だ

また、松永が「かれらには自己の生存と生活を守ろうとする」と言っている意味が、次の作品

不孝者

おやじと おふくろが

いつも相談しぬいているように

おれに言う

<ぼうずじゃあ あるめえし

詩なんか書かねえで

安い米でもうんと取る算段しろよ>

ぼうずのほかは

詩を書くはずじゃあないと きめ込んでいる

かた気な おやじと おふくろよ

許してくれ

この不孝者を

おれは詩を書かなくちゃあ耐えられないのだ

おやじと おふくろが

いつも相談しぬいているように

おれに言う

<ぼうずじゃあ あるめえし

詩なんか書かねえで

安い米でもうんと取る算段しろよ>

ぼうずのほかは

詩を書くはずじゃあないと きめ込んでいる

かた気な おやじと おふくろよ

許してくれ

この不孝者を

おれは詩を書かなくちゃあ耐えられないのだ

<ともに『野良に叫ぶ 渋谷定輔詩集』(渋谷定輔著、勁草書房)より>

から直に感じ取れる。この当時の渋谷定輔にとっては詩を詠むことが生きるための唯一の支えだったのだろう。ところでこの詩集『野良に叫ぶ』を賢治ははたした読んでいたのだろうか。この詩集が発刊されたのは大正15年の7月、賢治は下根子桜で暮らし始めていた頃だ。そしてもし読んでいたとしたならば、例えば私には気になる次のような詩などを、賢治はどのように受け止めていたのだろうか。

血と汗と涙の結晶

りっぱなおかずで

まっ白い米の飯を

三度三度食っている

米のなる木も知らない

都会のひとびとよ

その ひとつひとつの米粒は

人間の世からわすれさられている野っ原に

米の飯を食うことを最高の理想として

黙々と麦飯を食って働き続ける

バカなおれたち土百姓の

血と汗と涙の結晶であることを心得ていてくれ

りっぱなおかずで

まっ白い米の飯を

三度三度食っている

米のなる木も知らない

都会のひとびとよ

その ひとつひとつの米粒は

人間の世からわすれさられている野っ原に

米の飯を食うことを最高の理想として

黙々と麦飯を食って働き続ける

バカなおれたち土百姓の

血と汗と涙の結晶であることを心得ていてくれ

<『野良に叫ぶ 渋谷定輔詩集』(渋谷定輔著、勁草書房)より>

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『賢治、家の光、卯の相似性』の目次”へ

“『賢治、家の光、卯の相似性』の目次”へ ”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

◇ 拙ブログ〝検証「羅須地人協会時代」〟において、各書の中身そのままで掲載をしています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます