吉備中山の麓、吉備津神社・・・・吉備津彦命は、温羅(うら)と戦う時に苦戦したが、2本の矢を同時に射て勝利した、とのことで、矢と縁の深い神社となったようです。

この廊下の先に弓道場があります

弓道大会の日には、袴姿の皆さんでにぎわいます。ただし、カメラを持ってうろついて不審なことをしていると、すぐに警察を呼ばれます。

(矢取りタイム)

緊張した時間が流れる弓道場、時間を忘れて観戦しました。

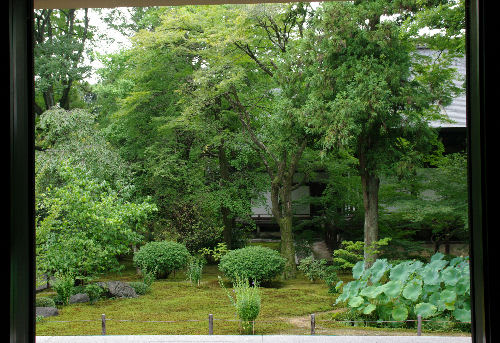

京都太秦広隆寺に行きました(9/20と今回10/24)。603年聖徳太子により建立、講堂は京都最古の建物(1165年再建)。敷地はそれほど広くはありませんが、落ち着いたたたずまいの境内は、貴重な仏像が伝えられてきた格式を物語っています。(春の記事はこちら)

本殿(上宮王院太子殿、1730再建)

霊宝殿は訪れる人が絶えませんが、ゆったりと静かに過ごせる場所となっています。素晴らしい国宝群はオススメです。

新霊宝殿入り口から本堂裏を臨む(9/20)

今回は4,5,10,11月の日曜祝日だけ見ることができる国宝・桂宮院が目的でした(撮影禁止)。ちいさな建物の姿は優美で、路地の奥にポツンとたたずんで寂しげでした。

・・・・

駐車場から入ると見える不思議な根っこ

10/24 紅葉していたのは桜だけでした

庭の木々の根が模様のように浮き出しています。こういう技法なのでしょうか・・・?

昨日からの寒波で、遅れていた紅葉も進んでくることでしょう。

![]()

今回お花を外に飾るにあたって、目線の高さにするために、竹で台を作ってみました。

昔はほうきや虫捕り網の柄と言えば細い竹でできていましたが、そんな竹の棒をもらったので組み合わせて台にすることに・・・・3本足に決めてまず鋸でカット。しかし、そのままの色ではどうも雰囲気が出ません。着色しようと塗装屋さんでいろいろ教えてもらいました。ペンキや木工用スプレーでは竹の風合いが出ないので・・・・

① 竹は表面の膜を取るために目の細かいやすりをかける。この膜が塗料をはじいてしまうらしい。

② 自然の風合いを出す油性の塗料(濃茶)を刷毛で塗る。

③ 1分くらいで布でふき取る(ここが重要)

④ 半日くらい乾燥

⑤ 2から4を好みの色が出るまで繰り返す。

3回でこの程度(下の3本)になりました。それを束ねてワイヤーでとめて、カゴをセットして簡易花入れの完成。

反省点・・・四角いカゴなら4本足にした方が安定します(わかっていたけれど3という数字にこだわってしまいました)。

竹を使ってみるのは何かと楽しそうです。

(京都・広隆寺)

こんな風に支柱に使えるようになるのが、目標!

奈良県明日香村を自転車で回りました。

明日香村は、奈良県中部、中央集権律令国家誕生の地として名前だけは有名です。きらびやかな建造物がないために観光スポットとしては地味な場所かもしれません。

甘樫丘の麓から日の出の明日香村を望む・・・・よくある田園風景なのですが、このあと明日香を自転車で走って感心したのは、この景観を村全体で守っていることです。近代化を防ぐことで歴史の重みをそのまま伝えようとしている努力は、明日香を訪れる観光客の心をつかむものだと思いました。屋根をはじめ、建物の色や形、材質を制限するって!!決めた自治体も、協力する住民も、本当に立派です。明日香法についてはこちら。

飛鳥時代などの表記と、明日香村のアスカ、その関係は・・・「飛ぶ鳥の明日香」として使われた枕詞が明日香の同義語として使われるようになったものだそうです。地名や時代名としては飛鳥、昭和31年の合併でできた村の名前が明日香。

伝板蓋宮跡・でんいたぶきのみやあと(大化の改新の舞台になったらしい、皇極天皇の宮殿跡。お彼岸らしい飾りつけが作られていました)

酒舟石(さかふねいし)

亀形石造物

石舞台古墳(蘇我馬子の墓と言われている、有名なこの姿。イメージよりずっと大きいものでした)

天武・持統天皇陵 (実在の人物だったのですね・・・)

高松塚古墳(壁画館に発見当初の忠実な模写が展示されていて、飛鳥時代を身近に感じることができる貴重な壁画だったことがわかります。)

こののどかな田園地帯の下に、100年余りの飛鳥時代に権力を争って豪族や皇子や天皇が戦った(つまり殺しあった)歴史の跡がまだまだ眠っていることでしょう。

明日香村の風景を眺めながら・・・香具山(ただの、何の変哲もない低い森でした)の横を通って、先ほど寄ったお墓の持統天皇が造営した藤原京跡へ

藤原京跡(何もない原っぱです・・・警察犬訓練競技会が行なわれていました)

以上明日香村サイクリングの記録でした。

先月12日、歌人河野裕子さんが亡くなりました。長く忘れていた名前を見て、かつて読んだ歌をちらりと思い出していました。今日は、子どもの宿題の中にその名前を見て、思い出してごらんという意味かもしれない気がして、昔の本を出して読んでみました。今は高校の教科書にも載っている歌人なのですね。こういう人が詩人なんだと、数十年前に強烈に感じました。

・・・・

鬼などは来ぬやもしれぬ恍くわうと身をおしつつみ菜の花ばかり・・・

しんきらりと鬼は見たりし菜の花の間(あはひ)に蒼きにんげんの耳

・・・・

そうそう、「しんきらり」はやまだ紫が教えてくれたのでした。さび付いていた感性の端っこが少しフレッシュになりました。しかも、私が学生の頃御室仁和寺の近くに住んでいたのですって(関係ないけど、でも、縁がある気がする)。若い時こそ詩にふれるべきだわ!

詩も読んでごらんよ~いやだあ~詩はいいよ~だって、具体的なことが何もわからん、意味なしな気がする~(言葉を失う私)

せっかく習っているのに!!

2日間の会期に6千人以上の盛況だったそうです。一階会場、オープン前。

二階、ファンタジー。半年前から準備したというオブジェの数々が独創的な空間を演出。

アメリカフウのオブジェ入りなど、乾いた素材もたくさん使われていました。一見こんなこととてもできないわ、という空間でしたが、花飾りとしてのアイデアに、いけばなの世界の広がりを感じました。

「生家元」も来場されたとか。家元のブログはこちら。

生け花・小原流の倉敷支部ができて30周年を記念して花展が開かれます。

5月2日と3日(明日から2日間)、倉敷芸文館アイシアターです。美観地区一帯で開かれるハートランドくらしきもありますので、お近くの方、倉敷を歩きにお出で下さい。アイシアターは、古典的で重厚な作品が並んでいますが、2階はエキゾチックな趣向を凝らしたお花です。

高知から来られた原先生による、大作の活けこみ(昨日)。邪魔にならないように気をつけながら、近くでじっくり見せていただきました。立派な材料を惜しみなく使う様子を見る機会はなかなかありません。先生の指導が行き渡って、今日も夜遅くまで皆さんの準備が続くようです。芸術はバイタリティーだ、と感じ入りました。

土曜日の夜、隣の山から太鼓の演奏が響いてきました。倉敷天領太鼓です。今年はこちらから、音を聞きながら夜景を撮影してみました。中央の森が鶴形山、その右手の明るい一帯が駅周辺です。

阿知神社の参道の灯りが、木々の間からほんの少し洩れていました。あの下に、お参りに集まった人たちのざわめきがあるはずです。大多数の家々では、お祭りとは無関係な時間が流れていたことでしょう・・・・

伝統行事を大切にしたいと思いながら、大きくなった子どもたちはお祭りに行きたいと思わなくなり、いただいた祭り寿司を食べただけで終わった我が家でした。

日曜日に見た加茂大祭の写真を整理中です。お祭り好きなわけではないけれど。

起源は古代吉備の国の頃という由緒正しい神社に、神頼みに行きました。。。

国宝の本殿は改装が終わったばかりで、真新しく輝いていました。

岩山宮の鳥居

祖霊社

本殿とお釜殿を結ぶ長い回廊

境内の大イチョウが有名。でもこのムクノキもなかなかよい写り。

どうぞ神様~うちの子をよろしく~とみんなが拝みに来ていました。。。

瀬戸大橋は開通20周年を迎えました。瀬戸内の島々と海中に橋脚を築いてその上に通された橋は、下段が鉄道、上段が高速道路という構造です。

橋が通った島の中で最大の面積の与島は、パーキングエリアや観光施設も作られ橋脚の島となって20年。かつて海運・石材・塩という3つの産業で成り立っていましたが、産業構造の変化や橋の建設に伴って、今や時代の波をかぶった姿が目だっています。

(橋と島をつなぐ道)

(動かないメーター)

(この橋が明るい未来を約束していたはずが・・・)

(廃屋が目立ち、築20年で廃校になった小・中学校が残る)

(年季の入った舟板を利用した民家の塀、かつての活気の名残り)

(船だけが交通手段だった「島」の時代は遠い)