ハイゼンベルクは、一九二七年の五月に「量子論的運動学と力学の知覚的内容について」の表題を付した論文には、現代物理学における最重要級の発見の一つが含まれていた。『不確定性原理』である。

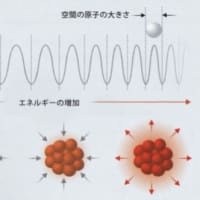

ハイゼンベルクは、量子論の曖昧さと考えられているものが、本質的には言葉の問題であるとし、常識を越えた原子の領域、「物質」が波動であると同時に「粒子」でもある世界で、「位置」や「速度」といった用語をどのように定義するかである。そして、「位置」や「運動量」(速度と質量の積)などの量子力学のいくつかの概念は、論理的推論の法則からも実験からも導くことができないと主張した。むしろわれわれがやらなければならないのは、量子力学の特異な数学を研究することだという。なぜなら、量子力学の数学はそもそもの最初から、原子の領域で位置や運動量などの用語を用いるには細心の注意を払わなければならないと警告していたからである。

また、彼は「量子論的運動学と力学の知覚的内容について」のなかで驚くべき主張をしていた。実験で電子の運動量を正確に測定すればするほど、ますます電子の位置を正確に突き止めることができなくなる、というのである。これこそ、すぐに不確定性原理の名で呼ばれることになる主張である。不確定性原理がきわめて重大だったのは、アインシュタインの相対性理論と同じく、この原理が物質的世界の本質的性質に関するわれわれの理解に異議を唱えたからであった。

ニュートン物理学の古典論の世界なら、物体の運動を観測することによって、その位置と運動量を同じ精度で求めることができる。たとえば、望遠鏡と時計を使えば、落下する石の位置と落下速度のどちらも測定できる。ごく大ざっぱに言えば、精度の限界を定めるのは、望遠鏡の十字線と時計の計時機構だけである。測定に伴う誤差を極力小さくすれば、落下する石の位置と運動量をきわめて正確に求めることができる。古典物理学では、位置の測定誤差と運動量の測定誤差との積を、原理的にはゼロにすることもできる。だが、量子力学ではこんなことはありえない。

ボーアは、電子は実験のなかで粒子と波動の二つの側面のうち、どちらか一方を見せるが、両方を同時に見せることはない。電子を波動であるかのように扱う実験を行なえば、電子は実験中、波動として振る舞い、粒子として扱えば、粒子として振る舞うだろう。こうした表と裏のような性質をボーアは「相補性」と呼んだ。

ボーアは、相補性は物理学に当てはまるだけでなく、心理学や生命そのものにも当てはまると確信していた。量子力学において言葉の問題がもたらす厄介な状況は、「基本的には、人間が概念を形成するときに主観と客観とを区別することにつきものの一般的困難に似たところがあり、相補性の根底をなす考え方が、この状況を特徴づけるのに適したものであることを期待している」とボーアは述べている。

中国の陰陽の概念と同じように、補完関係にある二つの相補的概念が実在を規定する。実験が実施されるまで、電子が波動としての特性と粒子としての特性の両方をもっていても、そこには何の矛盾もないのである。ボーアには、量子の奇妙な世界では答えが二つのうちの一つでしかないという必要はなく、電子が実際には粒子か波動のどちらかである必要もないことがわかってきた。不確かさだけでなく、中間の状態があってもいいのだ。電子の波動としての側面と粒子としての側面は互いに補完しあっており、両者が合わさったものが電子そのものなのである。このように、電子は相補関係にある対(ペア)――波動と粒子、位置と運動量――からできている。

ボーアは相補性を論じた論文の写しをパウリに送り、校訂と忌憚のない批評を求めた。細かな点でいくつかコメントを付したことを除けば、パウリはボーアの考え方に全面的な賛意を表わした。

もっとも、相補性という考え方を真剣に受け止めたのは、「哲学」にかなり関心をもっている科学者だけであろう。そしてパウリはその一人であった。「知識を獲得する」ために洋の東西で実践されているさまざまな取り組みにも同様の考えが見られるように、パウリは意識を研究するためのもう一つの手段として相補性に注目するようになった。彼は意識と無意識、合理的なものと不合理なものへの関心に加え、こうした相補的なものを理解するのに物理学をどのように利用できるかにも、ますます大きな関心をもつようになった。

一九二六年の秋、一風変わった二四歳のイギリスの物理学者ポール・ディラックがボーアの研究所にやってきた。すでに原子物理学に重要な寄与をしていたディラックは、同世代の物理学者たちと親交を結ぶのを望んでおり、彼らの論文に注意深く目を通していたが、彼がとりわけつぶさに調べたのは、ハイゼンベルクとパウリの論文であった。

ディラックは内々にではあったが、光と物質は波動と粒子のどちらでもあるのかをめぐって、ボーアとハイゼンベルクのあいだで戦わされていた激しい議論にも関与していた。イギリスに戻った彼は一九二七年に、以前に考案した数学的手法を利用して、波動から粒子、および粒子から波動への変化を解明する決定的な説明を与え、それによって「波動による記述と光量子による記述との完全な調和」をもたらした。ディラックが用いた数学的手法は、究極的には電子と光がどのように相互作用するのかを問題にしていた。彼の手法は、科学者たちが『量子電磁力学』と呼ぶ、まったく新しい学問分野の基礎を築いた。パウリとハイゼンベルクは新たに登場したこの領域を発展させるために、夢中になって研究に取り組んだ。

翌一九二八年、ディラックはきわめて重要な方程式を提示した。それがディラック方程式である。電子が光とどのように相互作用するかを表わすディラック方程式は、相対性理論と矛盾することもなかった。ハイゼンベルクの理論とシュレーディンガーの理論は、相対性理論とあい入れなかっただけでなく、無理やりにでもスピンを取り込まなければならなかったのに対して、ディラック方程式には、ごく自然な帰結としてスピンが現われた。こうして、彼の理論はスピンと相対性理論とのつながりをはっきりさせたのである。

だが、パウリたちは納得できなかった。とりわけ問題だったのは、電子を記述するディラック方程式が負のエネルギーをもつ物体の実在を予測していたことである。当時の物理学者たちは、負のエネルギーをもつ粒子は負の時間と同様、絶対に存在するはずがないと考えていた。ハイゼンベルクはパウリヘの手紙のなかで、ディラック方程式は「現代物理学のもっとも嘆かわしい一部です」とコメントしている。加えて、ディラックの理論はパウリの排他原理については何も解明できなかった。

少し話がそれるが、一九三二年の一月に、ユング邸に一人の科学者が足を踏み入れた。この科学者こそパウリその人である。この時からパウリがユングとの秘密研究で探求しようとした、物理学に関する「数」を巡る旅が始まったのかもしれない。

ユング『タイプ論』のなかで内向的思考タイプについて述べている内容は、下記の通りパウリ自身と驚くほどぴったり重なりあうものであった。

「このタイプの人間の判断は、冷淡でかたくなであり、配慮に欠けているように思われる……自分にとって明らかなことが他の人にも同じように明らかだとはかぎらないことを、自身ではなかなか認めることができない……自分を理解してもらえない相手と出会った場合には、人間が計り知れないほど愚かであることを裏づける、さらなる証拠を集めようとし……子どものような心をもつ人間嫌いの独身主義者になることもある……まわりからは、怒りっぽくて打ち解けず、高慢な人間であるように見え……異性に対して漠然とした恐怖感を抱いている。」

また、パウリはユング邸は訪れる前に、彼の著書である『タイプ論』の中の次の一節に三本の縦線を引いている。

「ペルソナが知的である場合、魂は決まって感傷的で……非常に女らしい女性には男性的な魂があり、非常に男らしい男性には女性的な魂がある。この対立状況が生まれるもとは、一例をあげれば、男性は何事においても完全に男性的というわけではなく、女性の特質のいくつかも併せもっているという事実にある」

パウリは一九三四年に、ディラック方程式に代わる新たな方程式を見つけるための研究に着手した。彼とともにこの研究に取り組んだのは、助手を務めていたヴィクター・ヴァイスコップである。二人が提示した方程式は、ディラック方程式に見られる特性の大半を備えており、相対性理論とも整合した。しかし、ディラック方程式が単位量の二分の一のスピンをもつ粒子(電子)を扱っていたのに対して、パウリとヴァイスコップの方程式は、当時まだ検出されていなかったスピンがゼロの粒子についての方程式であった。ところがスピンを取り込むと、彼らの方程式はもはや相対性理論とは両立しなくなってしまった。

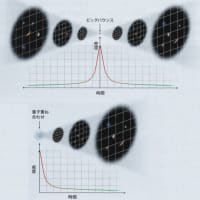

なぜ両立しないのだろうか。方程式をあれこれいじくり回していたパウリは、まったく新しい重要な事実に気づいた。それは、スピンがゼロの粒子は、単位量の半奇数倍のスピンをもつ粒子とは根本的に異なる、というものであった。単位量の半奇数倍(すなわち1/2倍、3/2倍など)のスピンをもつ粒子は、イタリアの物理学者エンリコ・フェルミの名にちなんでフェルミオンないしはフェルミ粒子と呼ばれている。フェルミオンはフェルミ統計(一九二六年にフェルミとディラックが発見)にしたがうが、これは、フェルミオンあるいは同種のフェルミオンの集団の量子力学的状態を表わす波動関数が、非対称性を示すことを意味している(量子力学では、「統計」という言葉は、集団の波動関数が粒子の位置とスピンの交換に対して対称か非対称かを表わすのに使われる場合がある)。

当時知られていたフェルミオンは電子、中性子、ニュートリノ、陽子だけであった【ただし、ニュートリノについては、その存在は確実視されていたとはいえ直接証明されてはいなかった】。フェルミオンに対して、単位量の整数倍(0倍、1倍、2倍など)のスピンをもつ粒子のほうは、インドの物理学者サティエンドラ・ボースの名にちなんでボソンまたはボース粒子と呼ばれ、ボース統計(一九二四年にボースとアインシュタインが発見)にしたがう。

ボソンの場合は、系の波動関数は粒子の位置とスピンを入れ替えても不変に保たれる。つまりボソンの系の波動関数は対称なのである。言いかえれば、フェルミオンとボソンの二組の粒子は、対称性に関して異なる性質をもつということである。パウリはこうしたことをもとに、排他原理は単位量の半奇数倍のスピンをもつ粒子には適用できるが、単位量の整数倍のスピンをもつ粒子には適用できないという結論に到達した。

とはいえ、そう結論する明白な根拠は何もなかった。自然はそう言っている、としか言いようがない。波動関数には数学を超える何かがある。物理学者たちは今度は、あらゆる値のスピンをもつ粒子について、その波動関数の特性を探る研究に乗りだした。それに伴う難解な数学を相手にするのは、まさにパウリの好むところであった。

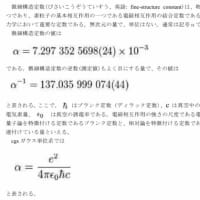

それから六年後の一九四〇年、彼は波動関数とスピンとの関係を考察した研究の要点を的確にまとめた上で、それを一般的な形に拡張した。ディラック方程式や自身の方程式などの特定の波動方程式を使わず、波動関数の数学的特性を利用して、相対性理論、スピン、統計、排他原理を適用した場合に波動関数がどのような挙動を示すかを探ったのである。彼はひたすら数学のなかを突き進み、きわめて重要な結論を導き出した。その結論とは、排他原理は、単位量の整数倍のスピンをもつ粒子(整数のスピンをもつ粒子)を扱う相対論的理論には適用できないが、それでも、この原理は半整数のスピンをもつ粒子を扱う理論には絶対に欠かすことができない、というものであった。

彼は論文の最後に、「スピンと統計を関連づけることは、特殊相対性理論のきわめて重要な応用の一つである」と述べている。何年にもわたってスピン、統計、相対性理論のあいだの関係を明らかにしようとしてきた彼は、いまようやく、その目標を達成した。簡潔でありながらも、数学を使って論理的に厳密に主張を述べたこの論文には、彼の本領がいかんなく発揮されている。多くの物理学者が、この論文をパウリの最高傑作と見なした。

排他原理とスピンの概念――さらに、量子数は三つではなく四つであること――に思い至ってから二年近くの歳月を経て、ついにパウリは、自身が成しとげた最初の大きな発見である排他原理に秘められた重要な意味の一端を何とか突き止めることができた。排他原理の発見当初から、物理学者たちはこの原理によって元素の周期表を説明できることを理解した。今度は、排他原理は半奇数のスピンをもつあらゆる粒子の振る舞いを調べるのには利用できるが、それ以外の粒子にはまったく関係がないことがわかったのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます