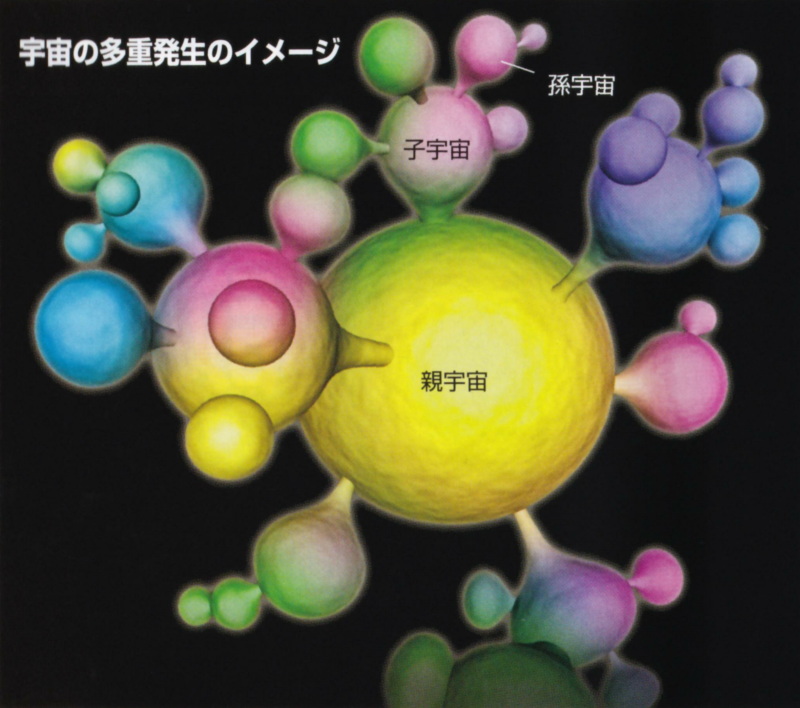

マルチバースの存在を予言するのはインフレーション理論だけではありません。宇宙が「この宇宙」だけではないことを示す理論は、宇宙論とは別の分野からも出ています。素粒子論の最先端である「超弦理論」がそれです(「超ひも理論」と呼ばれることもあります)。「自然界の成り立ち」を解明しようとすると、素粒子論と宇宙論がともに深く関わるのは当然です。

その標準模型では、この自然界には一七種類の素粒子が存在することがわかっています。陽子や中性子などのバリオンを構成するクォークが六種類、レプトンと呼ばれる電子やニュートリノの仲間が六種類、電磁気力、強い力、弱い力を伝えるボソンが四種類、そこに「標準模型の最後のピース」だったヒッグス粒子を加えて一七種類です。

では、ヒッグス粒子の発見でこの標準模型が完成したことで、「自然界の成り立ちが完全にわかった」といえるのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。まず、ここに「重力」が含まれていないことはすぐにおわかりでしょう。力を伝える素粒子が四種類あるので、それが「四つの力」に対応していると思う人もいるかもしれませんが、そこに重力を伝える「重力子」は入っていません。

標準模型に含まれる四種類のボゾンは、電磁気力を伝える光子、強い力を伝えるグルーオン、弱い力を伝えるWボゾンとZボゾンの四つです。重力子は、理論的に存在が予言されているだけで、まだ発見はされていません。そもそも標準模型は、重力を除く「三つの力」の働きを解明するのが主目的だったのです。

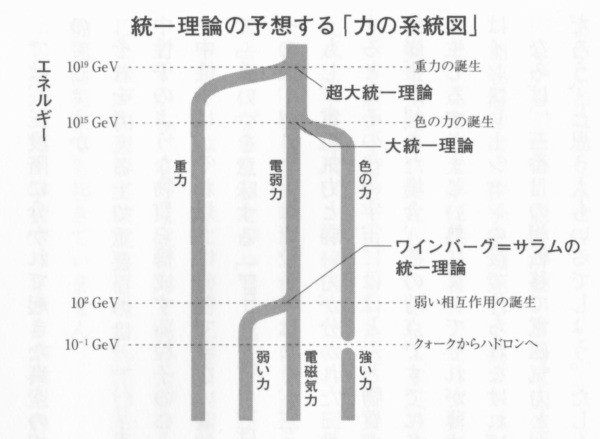

しかし、物理学の究極の目的は「四つの力」を統一して同じ理論で説明することですから、その点だけ見ても、標準理論が最終的な答えではないのは明らかでしょう。電磁気力と弱い力はワインバーグ=サラム理論で統一されましたが、そこに強い力を合わせた「大統一理論」もまだ完成していません。

さらに、それが「物質の根源」だというには、素粒子の種類が多すぎます。たとえば、かつて物質の根源(=素粒子)だと考えられていた「原子」は、元素の種類があまりにも多いことから、「より根源的な素粒子があるはずだ」と考えられるようになりました。それと同様、一七種類の素粒子にも「もっと深い根っこがあるに違いない」と思われているのです。

また、標準理論には暗黒物質も含まれていません。原子でできた物質の五倍もある物質を脇に置いているのですから、自然界の成り立ちがすべてわかったなどといえるわけがないのです。

では、標準模型の奥底にはどんな「根っこ」が隠れているのか。それを解明する理論としてもっとも有望視されているのが、超弦理論です。それが解明されれば、暗黒物質も同じ枠組みの中で説明できるでしょう。さらにいえば、超弦理論は重力を加えた「四つの力」を統一する可能性をも秘めています。だからこそ、素粒子物理学の「最先端」にあるといえるわけです。

超弦理論では、これまで「点」だと考えられていた素粒子が、より根源的には一次元の「弦」でできていると考えます。標準模型に含まれる一七種類の素粒子は質量や電荷やスピン(角運動量)などそれぞれ固有のパラメータを持っていますが、こちらは輪ゴムのように「閉じた弦」と両端のある「開いた弦」の二種類です。

ただし、それはさまざまなパターンで振動します。ちょうどバイオリンの弦が振動の仕方によって音程や音色を変えるのと同じように、「弦」も振動によって姿が変わる。同じ弦が、電子になったり光子になったりクォークになったりするわけです。

このアイデアを基本とした理論は、もともと「弦理論」と呼ばれていました。それが「超弦理論」になったのは、「超対称」という対称を含むように拡張されたからです。そうすると、従来の標準模型には含まれない「超対称性粒子」が存在するようになります。超対称性粒子とは、標準模型の素粒子すべてに存在するパートナーのような素粒子のことです。それが存在すれば、素粒子の種類は倍増することになります。

現在の標準模型では、電子やクォークなど物質を構成する素粒子(フェルミオンといいます)と、力を伝える光子やグルーオンなどのボゾンを別々の理論で説明しています。しかし、もし理論的な予言どおりに超対称性粒子が存在すると、その両者を理論的に区別せずに扱えるようになる。どちらも同じ「弦」という根っこによって、理解できるようになるのです。

さて、超弦理論の考える「弦」には、私たちの常識を超える性質があります。私たちは縦・横・高さで位置の決まる三次元空間で暮らしていると思っていますが、弦はそうではありません。九次元もしくは一〇次元の空間に存在すると考えられています。それが物質の根源なのですから、私たちの住む世界にはそれだけ多くの次元があるということです。

これは一体、どういうことでしょうか。次元が一つ多い四次元空間でさえ、私たちにはそんな方向がどこにあるのかわかりません。ところが超弦理論は、そんな余剰次元が六つもあるというのです。しかし、私たちはその余剰次元を実感することができません。

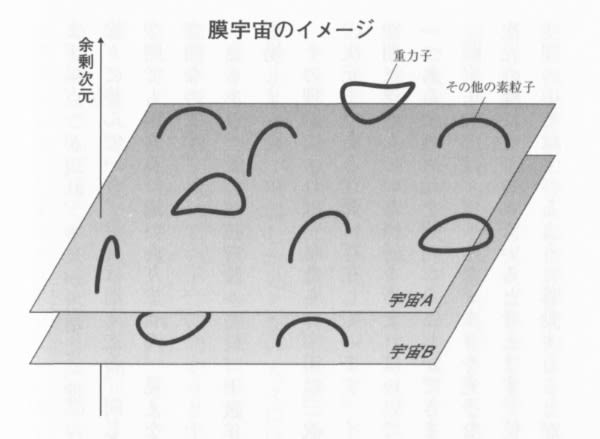

この超弦理論からは、十数年前に「膜宇宙(ブレーン宇宙)」という考え方が登場しました。その理論によれば、私たちの宇宙は三次元の「膜」のようなもので、それが九次元か一〇次元まである空間に存在しています。

膜宇宙論では、電子やクォークや光子などの素粒子は「開いた弦」であり、その端が三次元の膜にくっついていると考えます。位置を固定されているわけではないので、三次元空間の中ではすべるように移動することができますが、余剰次元の方向には出ていくことができません。ただし、その中に一つだけ例外があります。それは、重力を伝える重力子です。

図:膜宇宙のイメージ

この重力子は「閉じた弦」になっており、端が三次元の膜にくっついていないので、図のように余剰次元とのあいだで出入りすることができます。だとすれば、重力がほかの「三つの力」と比べて桁外れに弱いことも説明がつくでしょう。電磁気力、強い力、弱い力を伝える素粒子は三次元の膜に閉じ込められているのに対して、重力は余剰次元のほうにも漏れ出します。

このように重力はもともと高い次元での力ですが、三次元の膜宇宙ではアインシュタインの重力場の式で、ほぼ記述されることを京都大学の白水徹也准教授らが示しました。ほぼというのは、膜宇宙での重力の方程式には、アインシュタインの重力場の式に「補正項」が付け加わっているからです。この補正項は小さな値なので、普通は、膜宇宙でも、実質アインシュタインの重力場の式を用いて構いません。ただし、宇宙のきわめて初期を考えると違いが出てきます。そして、もし、その違いが観測でわかるなら、私たちの住んでいる宇宙が膜宇宙である証拠となるかもしれません。

では、私たちが住む膜宇宙の「外側」は一体どのような空間になっているのでしょうか。それを数学的に示したのが、「カラビ=ヤオ空間」と呼ばれる複雑な構造です。数式で表現する以外に説明しようのない空間ですが、このカラビ=ヤオ空間につながっている膜宇宙は私たちの三次元宇宙だけではありません。その内部空間のほかのところにも、別の膜宇宙がつながっていると考えられているのです。

アメリカの素粒子研究者レオナルド・サスキンドによれば、カラビ=ヤオ空間につながる複数の膜宇宙の中には、私たちの膜宇宙と成り立ちの異なるものがたくさん存在します。電磁気力や素粒子の質量などの物理パラメータが違うだけではありません。次元も三つとはかぎらないので、「四次元膜宇宙」や「五次元膜宇宙」なども数学的には存在が可能だと言います。

しかも、その多様な宇宙の可能性は、一〇の二〇〇乗もあるというのですから、驚かざるを得ません。それが、超弦理論から予想される「マルチバース」なのです。

超弦理論でのマルチバースは、互いの宇宙がまったく独立で因果関係も持てない膜宇宙から構成されているわけではありません。重力は膜宇宙から漏れ出します。つまり重力の波、重力波は隣の膜宇宙に届くのです。もし隣の膜宇宙にも知的生命体が存在するなら重力波通信で、互いの宇宙を知らせ合うこともできるかもしれません。