昭和62年(1987)に発行されました「島崎城跡発掘調査報告書」の内容を抜萃して紹介します。

- 島崎城の構造

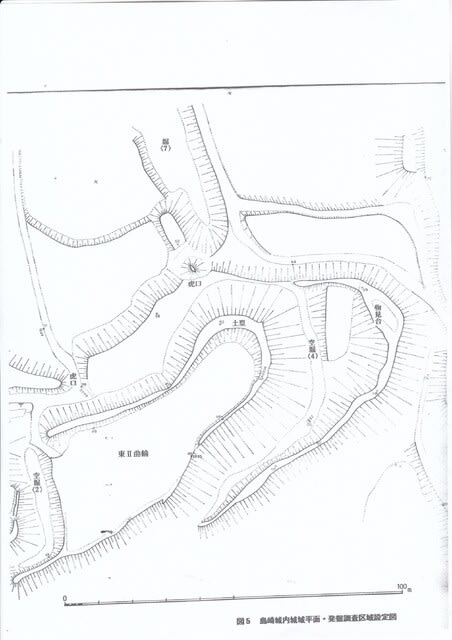

Ⅱ曲輪北側の二重空堀・物見台

島崎城大規模普請の様子を如実に語る遺構が,東Ⅱ曲輪とⅢ曲輪を分けるための二条の空堀 と,後述するⅢ曲輪空堀(大堀)の存在である。広義の内城域と中城域を別するこの二条の空堀は,いずれもかって堀底が通路である空堀道であったとみられる。

空堀〈4〉は,虎口(ハ)からつづく通路延長から東Ⅱ曲輪をコの字形にめぐる堀で,実効幅は最大32m(上幅同じ)を東Ⅱ曲輪北土塁上八幡台と物見台上間で測る。現状で深さは、直高11m,南斜面法高は21mで,かなりの遺構面までの埋没が認められる。東側での空堀<4> は実効幅23m(上幅18m)で、西側法高は凡そ20mの規模である。この距離は,長柄鑓(凡そ7m)での戦闘はできない。そこで,北側物見台中腹部に腰曲輪をつくり、八幡台との実効堀幅 を16mにしたともみられる(なお,この腰曲輪は橋脚台ともみられる)。

以上の空堀〈4〉と,空堀〈5〉の中間に物見台および土塁通路状遺構がある。この物見台と空堀〈4〉に並行する外周土塁は,掘り残し部分の加工土塁である(成田上層の砂質岩盤層位が斜面にある)。興味ある点は外周土塁の南側から、物見台である頂部(標高29.3m) にかけては、 18度の勾配をもって土塁は緩やかにたちあがり,褶部は坂道を呈し,南より北西へまわりこむ形で幅2~3mでつづく。これは前述したが,空堀<4>底道から、この外周土塁へと入城ルートがあり、物見台に至り,おそらくは八幡台に橋で渡ったと思える構成なのである。なお,このようなルートを経た場合、空堀<4>を跨ぐ32mもの架橋が可能であったかどうか,中腹腰曲輪が,橋脚台であったのか否かは,今後の発掘調査成果をみないと何とも断じ得ない。

物見台とⅢ曲輪との中間には、空堀<5>が穿たれている。この空堀<5>は、今日も古屋地区より金井柵への連絡通路として利用されている空堀道である。しかし近年の埋め立てや道路工事により西側はほとんど旧状をとどめていない。現状においての物見台北側で,実効堀幅14m (上幅11m), 深さは直高7m,法高10mを測り、かなりの埋没が認められる。掘り方プラ ンは、物見台からつづく外周土塁とは並行せずに東側に延び,小字「金井柵」と呼ばれる根古屋北側先端に至る。空堀 <5>は根小屋地区を区画(北限)する機能もあったことが想定される。

空堀〈5〉の物見台より西側は,後述のように近年に改変されてしまった。消滅前の空堀<5>は坊主屋敷と呼ばれる腰曲輪の東側斜面敷を穿って,堀<7>に接続していたとみられ, 坊主屋敷の道路敷がその跡とみられる。すなわち空堀<5>は,金井柵から残存部分の堀を経て坊主屋敷東側をめぐって堀<7>に至って,内城域の区画一防備ラインーを形づくるものであったとみられる。一見て堀〈7〉は空堀の〈4〉の延長上にあるとみえるが,あまりの高低差(凡そ10m)と塁壁面のつながりが見い出せない。空堀<5>と坊主屋敷を結んで堀<7> に至ったとみると、伝承も全体プランからみても自然な構築法といえるのである。

Ⅲ曲輪

以上、みてきた各曲輪が,いずれも南北臨を長軸として,自然地形を利用しているのに対し,Ⅲ曲輪は、東西幅を長軸とする。これは城が立地する行方台地末端の枝峰方向(稜線)が東から西へ形成していることにより,この枝峰上台地と城郭域である中城を区画するため、東西に長く堀切り、曲輪が東西に伸びた形となったといえる。大きさは東西185m・南北35m,曲輪占地で,面積は7083㎡,標高は29.50m前後である。

昭和43年,Ⅲ曲輪東寄りに送電鉄塔が建設される折,試掘調査が実施された。この調査で, 島崎古城ともいえる今日の島崎城遺構とは結びつかない古い時代の空堀が検出されている。

Ⅲ曲輪は、南斜面の坊主屋敷・越前曲輪と共に中城域を形成、長蛇にうねる土塁と空堀〈6〉に より,外曲輪との間を遮断している。城内域で最大の面積を有する空間であるのは、三の丸と しての物資集積の蔵建築群・兵勢訓練等の場として利用されたためであろう。

土塁は、空堀〈6〉に沿って全長207mに亘って残存する。屈曲・屈折して,堀切〈6〉と外曲輪の縁にとりつく敵に対し,横矢掛り施設となっている。内輪内からは比高1.5mほどで残り,東側塁壁上部にも土塁が続いてめぐっていた痕跡を見い出せる。

空堀<6>実効幅13~18m(上幅11~16m)で、現状の深さは6~10m。斜面壁面はいずれも岩盤が露呈し,刳り抜いた大工事過程をみることができ,凡そ45~60度の勾配である。堀の全長は凡そ240mに及び,横矢掛りのための屈折が8カ所にわたってある。とりわけ,東北部4カ所のほぼ直角に連続して屈折する様子は圧巻そのものといえる。おそらく、堀底が通路となって、東側の搦手方面からの進入をここで遮断するための周到な構築であったとみられる。⇒次回は外曲輪等を予定。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます