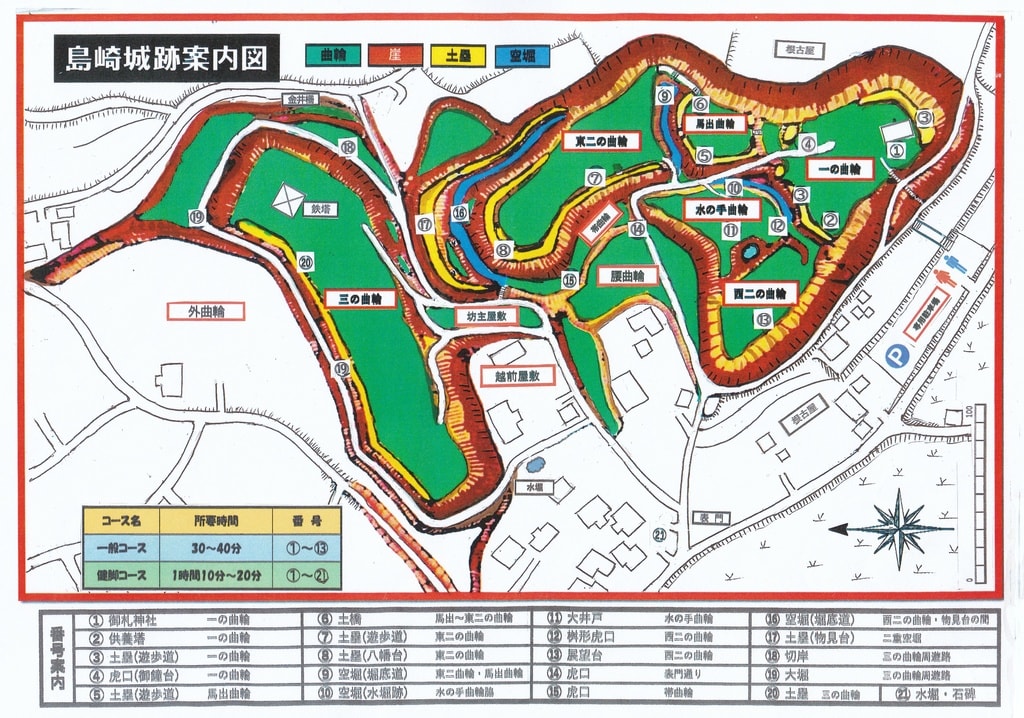

島崎城跡見学ポイント 引用・島崎城跡発掘調査報告書より

一の曲輪 ①御札神社②供養塔③土塁④虎口(お鐘の台)

現在の①御札神社境内で、南側に本殿・拝殿が位置し、本殿内には古面(室町時代作・県指定文化 財)五点が納められている。境内の現状は戦後まもなく植林した杉と檜の山林であり、発掘調査 にて住居・屋形の建築遺構が検出され、御札神社の建っている③南側土塁には、天守建築にあたる櫓台が建っていたと確認されている。

また④北側虎口土塁を地元の人は「お鐘の台」と呼び、時報や登城合図を知らせた鐘が吊ってあったと伝承されている。その虎口土塁の基低部より、発掘調査にて島崎家代々の先祖を供養する五輪塔等 40 点が発掘され、島崎城落城時に佐竹氏により土塁下に埋められたと推定されている。令和4年、城跡内で発見され、御札神社に安置されていた②供養塔を、新たに一の曲輪北側に移動して供養祭が行われた。

馬出曲輪 ⑤土塁⑥土橋

重要な曲輪や大手口の虎口前方に外部との緩衝空間をつくり、入城ルートを複雑にして、その緩衝地帯を⑤土塁と堀で囲った曲輪を馬出という。この馬出をもった城郭構築は、戦国期から近 世初頭に完成し、城跡の成立期を推定する有力な資材といえる。 馬出曲輪と東二の曲輪との中 間に位置する空堀の上の堀切には、一人か一列縦隊で通る幅(上幅 80cm)の⑥土橋の遺構を見 ることができる。

※土橋とは、城に設けられる橋ではなく堤の事で、堀をめぐらす中で、出入りのための通路を 細い土手として残したものである。

東二の曲輪 ⑦土塁⑧八幡台⑯空堀⑰物見台

東二の曲輪は、標高 30m前後と城内の曲輪の中で一番高い。また、北側⑦土塁褶の⑧八幡台は標高34mで、城内で最高所にあたる。

八幡台の土塁幅は必要以上に幅広で、⑯空堀を挟んだ⑰物見台中腹に橋脚のための腰曲輪があり、八幡台と物見台の間に橋梁が設置されていたと推定される。

東二の曲輪へは、馬出曲輪からの土橋と物見台からの橋を渡る進入経路があったと考えられている。

水の手曲輪(脇) ⑩空堀→水堀

1988 年水の手曲輪脇の⑩空堀の発掘調査を行った際、深さ 70cm 辺りから水が湧き出し、1m以 下を掘り進むとヘドロ層になり、多数の遺物が埋もれているのが見つかった。中でも乱杭が多 数見付かり、堀底に進入を防ぐための杭と横木・逆茂木が設置されていたのが発掘された。 このように木材が原型のまま保存されているのは、廃城前から今日まで変わらぬ水の中に埋没 していたことを示し、今の空堀は濠としての水堀だったことが判明している。

水の手曲輪 ⑪大井戸

水の手曲輪の西側に直径 4mの岩盤を刳り貫いた⑪丸井戸があり、現状では深さ 3mであるが、 昭和 30 年代辺りまでは水を湛えた井戸で、危険なため教育委員会と御札神社氏子により埋め 立てられた。丸井戸の周囲は 5m程の楕円状に掘り込まれた水汲み場と水屋施設の平場が形成 されており、地元には「天正 19 年(1591)島崎城落城の折、一族の者が家宝の黄金の鳥をこの 大井戸に投げ込んだ」という伝説がある。全国的に流布する落城金鶏伝説で、一般には落城の 日とか正月に鳴くという話が付くものである。

西二の曲輪 ⑫桝形虎口⑬展望台

常陸北利根川と田園風景を一面に見下ろし、冬には富士山を眺めることが出来る、島崎城跡の中で 景観が一番良い⑬曲輪である。また、北側は三の曲輪と島崎城の西出城跡を見ることにより、島 崎城跡の規模の大きさを確認できる。

注目される遺構は南側にある⑫桝形虎口で、戦時において は入城者をプールする機能があり、埋め立てて虎口そのものを無くす「埋門(うずみもん)形 式」であったと推定される。

三の曲輪 ⑱切岸⑲大堀⑳土塁

三の曲輪は島崎城跡では最大の面積(7083 ㎡)を有し、物資集積の蔵建築群や兵勢訓練等の場と して利用されていた曲輪である。⑳土塁は、空堀に沿って全長 207m にわたって残存している。屈曲・屈折して、堀切と外曲輪に取り付く敵に対し、横矢掛り施設となっている。三の曲輪 の外周の⑲大堀(空堀)は幅 13~18m、深さ 6~10m、斜面壁面は岩盤が露呈し、刳り抜いた大工 事過程をみることができる。堀の全長は 240mに及び、横矢掛りのための屈折が 8 カ所にわたっ てある。また、堀の南側には斜面を削って人工的な急傾斜の断崖を造り、斜面下からの敵の進 入を防ぐために作られた防御施設の⑱切岸を見ることができる。 (了)