アトピー性皮膚炎

Lancet 2025; 405: 583-596

アトピー性皮膚炎 (atopic dermatitis) は、世界で最も多い慢性炎症性皮膚疾患である。主な特徴として、強いかゆみを伴う湿疹性発疹 (eczematous eruption accompanied by intense itch) が特徴で、特に中等度から重度の患者では、患者の QOL に多大な悪影響を及ぼす。アトピー性皮膚炎は、呼吸器(例えば、アレルギー性鼻炎や喘息)や消化器(例えば、食物アレルギー)のような皮膚以外の器官のアレルギー疾患を含むアトピー性疾患スペクトラムの一部である。何十年もの間、アトピー性治療の選択肢は局所および全身性の免疫抑制剤に限られていたため、長期間のアトピー性皮膚炎のコントロールは難しかった。しかし、過去 10 年間にアトピー性皮膚炎の病態生理の理解が進んだことにより、安全かつ有効な新規標的治療薬の開発・承認がなされるに至った。本セミナーでは、アトピー性皮膚炎の最新の病態生理学的理解と進化する治療状況について解説する。

はじめに

アトピー性皮膚炎は、最も一般的な慢性炎症性皮膚疾患である。特に中等度から重度の患者において、社会経済的に大きな影響を及ぼす。アトピー性皮膚炎は一般的に生後 1 年目に発症し、世界で 2 億人以上が罹患している。アトピー性皮膚炎の有病率は、小児で 15〜25%、成人で 3〜7%と推定されている。患者によっては、皮膚症状が長期にわたって消失する者もいれば、一生アトピー性皮膚炎を患う者もいる。成人期までアトピー性皮膚炎が持続するリスクは発症が遅い、あるいはアトピー性皮膚炎の経過がより重篤な患者でやや高くなる。ただし、データは研究間で大きく異なる。 アトピー性皮膚炎の病態が解明されつつあるにもかかわらず、疾患の経過を予測できるバイオマーカーは存在しない。従来の全身的治療薬は広範に作用する免疫抑制剤であり、長期に使用した場合は有害な副作用が生じることがあった。しかし、新規の分子標的薬が登場したことで治療法の選択肢は大きく拡がった。さらに、成功した臨床試験も失敗した臨床試験も、この疾患の病態を解明する貴重な手がかりを提供してきた。新たな解析アプローチによるメカニズム研究と組み合わせることで、アトピー性皮膚炎を引き起こす分子メディエーターについてこれまでにない洞察を得ており、革新的で有効な治療アプローチにつながっている。

アトピー性皮膚炎の病態

アトピー性皮膚炎の発症には遺伝的要因と環境的要因の両方が関与している。多くの研究で、アトピー性皮膚炎には明らかな遺伝的要素があることが示されている。しかし、社会経済的地位、物理的環境、医療へのアクセスと質などの交絡因子を考慮する必要がある。これらの要因の全体はエクスポソーム (exposome) と呼ばれ、公害、気候条件、農村環境と都市環境(いわゆる衛生仮説 [hygiene hypothesis]、人生の早い段階で幅広い微生物に曝露されることで後のアトピー性疾患発症が予防できるとする仮説)、ライフスタイルや急性ストレスなどの精神的要因など、アトピー性皮膚炎の発症に寄与するさまざまな要因を含んでいる。このような構造的要因は、個人の生活環境、予防医療へのアクセス、アレルゲンや刺激物質への曝露を形成することにより、健康に大きな影響を及ぼす可能性がある。現在、アトピー性皮膚炎における環境的・構造的要因の役割、特に健康格差に苦しむ民族的・人種的マイノリティにおける役割については、遺伝的感受性の役割と比較して十分な研究がなされていない。アトピー性皮膚炎の発症には、従来からアウトサイド・イン仮説 (outside in theory) とインサイド・アウト仮説 (inside out theory) という 2 つの病因概念が提唱されてきた。アウトサイド・イン仮説は、一次的なバリア障害(例えば、FLG などのバリア遺伝子の機能喪失変異)が表皮バリアの障害とアレルゲンの浸透亢進を引き起こし、その結果、皮膚免疫の活性化とそれに続くアトピー性炎症を引き起こすとするものである。この仮説は、新生児において経表皮水分喪失量の増加と皮膚バリア機能の低下がアトピー性皮膚炎発症の高いリスクと関連しているという事実によって支持されている。 また、アトピー性皮膚炎患者は、花粉などの環境アレルゲンに暴露されると、疾患の再燃を起こすことがある。逆に、インサイド・アウト仮説では、一次的な免疫異常が皮膚炎症を引き起こし、二次的な表皮バリア異常を引き起こし、その後の微生物異常やアレルゲンの侵入を引き起こすと仮定する。

免疫制御の異常に関連するアトピー性皮膚炎感受性遺伝子座には、T 細胞への抗原提示(すなわち、HLA レセプター遺伝子)、細胞-細胞および細胞-マトリックス相互作用、炎症のメディエーター(例えば、IL13、TNFSF4、IL22、および IFNG 遺伝子)が含まれる。この仮説を支持するものとして、いくつかの重篤な免疫異常が Omenn 症候群(RAG 遺伝子の機能)、 Wiskott-Aldrich 症候群(WAS 遺伝子の機能)、高 IgE 症候群(例えば、STAT3 突然変異を含む Job 症候群)のようなアトピー性皮膚炎様の皮疹を引き起こすことがある。

Omenn 症候群

https://www.shouman.jp/disease/details/10_01_004/

Wiscott-Aldrich 症候群

https://www.shouman.jp/disease/details/10_02_011/

高 IgE 症候群

https://www.shouman.jp/disease/details/10_02_020/

アトピー性皮膚炎は、様々な自己炎症性疾患と同様に、特徴的な慢性再燃パターンを示す。T 細胞の顕著な役割は、シクロスポリンなどの T 細胞標的治療薬の有益な効果や、モノクローナル抗体による 2 型免疫遮断の臨床的有効性によって支持されている。

2 型免疫反応

https://www.hyo-med.ac.jp/department/immunology/project/Th2_ILC2.html

重要なことは、皮膚における 2 型免疫の活性化は、バリアタンパク質の変異状態とは無関係に、表皮抗菌ペプチドとフィラグリン (filaggrin) 発現の両方をダウンレギュレーションすることである。このように、バリアと免疫活性化の両者は密接に関係しており、両者の概念はおそらくこの疾患において重要な役割を担っているため、両者の二分法は単純化されすぎているように思われる。アトピー性皮膚炎の病態は、慢性的な痒みと掻破のサイクルによって引き起こされ、感覚ニューロンが関与している。T ヘルパー 2 型(T helper type 2: Th2)に関連するかゆみサイトカインであるインターロイキン(interleukin: IL)-31 の遮断はアトピー性皮膚炎に有効である。さらに、主要な Th2 サイトカインである IL-4 と IL-13 は皮膚の炎症を媒介するだけでなく、神経細胞の感作を引き起こすこともある。この作用により、アトピー性皮膚炎の激しいかゆみや、生物製剤による 2 型免疫反応遮断の鎮痒効果が説明できる。しかし、特異的な Th2 遮断薬で皮膚がきれいになるのは、患者の 3 分の 1 までである。このように、2 型免疫反応遮断はすべての患者においてアトピー性皮膚炎の完全な回復をもたらすわけではなく、かなりの数の患者において IL-4、IL-13、IL-31 以外の因子が関与していることが示唆される。ケラチノサイト (keratinocyte) を標的とするサイトカイン IL-22 は、そのような一因であるかもしれない。ベースラインの IL-22 濃度が高い患者では、IL-22 遮断によってアトピー性皮膚炎の重症度が軽減することが観察されているからである。T ヘルパー 1 型(T helper type 1: Th1)と T ヘルパー 17 型(T helper type 17: Th17)の反応もまた、アトピー性皮膚炎、特に慢性病変(Th1)とアジア人集団(Th17)において上昇する可能性があるが、その治療上の関連性は不明である。T 細胞はアトピー性皮膚炎において中心的な役割を担っているが、B リンパ球の役割は、アトピー性皮膚炎患者の血中では B 細胞系が増加しているにもかかわらず、不明である。アトピー性皮膚炎の皮膚では樹状細胞 (dendritic cell) が増加している。これらの細胞は IgE 受容体を保有しており、抗原の取り込みを促進し、皮膚 T 細胞応答をサポートする。線維芽細胞 (fibroblast) もまた、アトピー性皮膚炎において 2 型免疫反応への偏りを示し、特に COL6A5+ COL18A1+ の表現型が観察されている。ケラチノサイトは、アラーミン (alermin) やその他の炎症性メディエーターの産生を介して 2 型反応を増幅し、Th2 や type 2 innate lymphoid cell: ILC2 を直接標的とすることができる。

ILC2

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/jpn/laboratory/kazuyo_moro/&ved=2ahUKEwjCstaRxu2LAxWislYBHf0cMmYQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3Lue9ph26k5rt5Flx6aODa

しかし、これらの細胞の個々の寄与は不明なままであり、IL-33、IL-17C、IL-36、胸腺間質性リンパ球新生因子(thymic stromal lymphopoietin: TSLP)などの表皮由来のサイトカインを遮断しても、治療効果はほとんど示されていない。

アトピー性皮膚炎の臨床症状と診断

アトピー性皮膚炎は、病歴、皮膚病変の外観および関連する臨床徴候に基づく臨床診断がほとんどである。Hanifin や Rajka らによっていくつかの診断アルゴリズムが長年にわたって開発されてきた。アトピー性皮膚炎の診断に重要な要素は、典型的な分布の湿疹性皮疹、強いかゆみ、および慢性の経過である。アトピー性皮膚炎は、患者の年齢に応じて、関節の屈曲面、顔面、頭頚部、乳幼児のおむつの接触面など、典型的な皮膚部位が侵される。急性病変は浮腫および時に滲出によって特徴づけられるが、慢性痒疹性病変はしばしば苔癬化を呈する。アトピー性皮膚炎は、患者の肌質によって異なる外観を示すことがあり、色黒の患者では紅斑の評価が困難で、より大きな伸側部病変、色素沈着、苔癬化を示すことがある(図 1)。

図 1. アトピー性皮膚炎の臨床所見

アトピー性皮膚炎の診断を支持する所見としては、アトピーの個人歴または家族歴、その他の臨床所見(例えば、乾皮症)、血清総 IgE 濃度の上昇などがある。ほとんどの場合、アトピー性皮膚炎は人生の早期に発症し、小児期または青年期に症状が消失することが多い。あるいは、アトピー性皮膚炎は 慢性の持続性であったり、数年あるいは数十年の寛解の後に再発することもある。成人発症のアトピー性皮膚炎(生後間もない時期にアトピーの要素がない)は頻度が低く、菌状息肉症 (mycosis fungoides)、接触アレルギー (contact allergy)、薬疹 (drug eruption)、疥癬 (scabies)、その他の湿疹との鑑別診断が必要である。

菌状息肉症

https://www.dermatol.or.jp/qa/qa28/q03.html

疥癬

https://www.dermatol.or.jp/qa/qa6/index.html

患者報告による転帰を含め、皮膚病変を定量化するために臨床試験から得られた様々な評価ツールが利用可能であり、日常臨床の場でますます有用になってきている。最も頻繁に使用されるのは、重症、中等症、軽症、ほぼ明瞭、明瞭の 5 段階で評価する IGA(Investigator Global Assessment)と、体表面積の浸潤と紅斑、浮腫または丘疹、擦過、苔癬化をより詳細に評価する EASI(Eczema Area and Severity Index)である。臨床試験では、ベースラインからの EASI スコアの 75%改善、または IGA の明瞭またはほぼ明瞭への改善を主要評価項目とすることが多い。

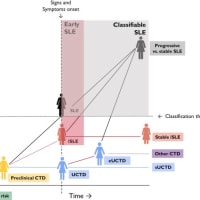

アトピー性皮膚炎の分子タイプ

アトピー性皮膚炎は、アレルギー性の要素が強く、IgE 濃度が高い外因性アトピー性皮膚炎と、血清 IgE 濃度が低く、アレルギー性感作がないことを特徴とする内因性アトピー性皮膚炎とに区別される。アトピー性皮膚炎の発症は、特定の遺伝子変異と関連しており、機能喪失型 FLG 変異は、特にヨーロッパ系の患者において、アトピー性皮膚炎の発症に関連する最も頻度の高い変異である。機能喪失型 FLG 変異では、血清総 IgE 濃度が高く、症状が持続する重症のアトピー性皮膚炎と関連しているが、現在行われている治療法は、野生型 FLG 遺伝子型を有する患者と変異を有する患者において、一般的に同等の効果を示す。IgE に関しては、比較試験で IgE

遮断が臨床的な改善を示せておらず、アトピー性皮膚炎病原体への直接的な関与を支持する証拠は今のところない。患者の年齢もアトピー性皮膚炎に関連する炎症に影響し得る。早期発症小児アトピー性皮膚炎(すなわち、幼児では発症後 6 ヵ月以内に発症)では、1 型免疫反応の活性化レベルが低く、これは一般に疾患の慢性化と関連しているようである(図 2)。

図 2. アトピー性皮膚炎の病変部および非病変部の T 細胞の構成は患者の年齢と発症時期に依存する。

さらに、乳児および小児のアトピー性皮膚炎では、IL-33 および IL-9 濃度(食物アレルゲンに対する皮膚感作に関連するサイトカイン)の上昇を示し、これは生後早期の食物アレルギーの高い傾向を説明するかもしれないが、成人ではそうではない。とはいえ、これまでに調査されたすべてのアトピー性皮膚炎のサブタイプや患者集団は、2 型免疫反応の強い活性化を共有しており、これは患者の突然変異の有無、アレルギー感作、年齢、民族的背景とは無関係に、アトピー性皮膚炎の免疫学的基盤となっているようである。分子皮膚バイオマーカーをルーチンに検査することは困難であり、いくつかのプロファイリング研究によって少数の血液エンドタイプが同定されている。しかし、これらの研究は治療戦略の改善には結びついていない。現在、臨床モニタリングに使用されている唯一の血液バイオマーカーは、C-C モチーフケモカインリガンドであり、特に日本で使われている。

テープストリッピング(粘着テープを用いて顆粒層 [stratum granulosum] 上部の皮膚サンプルを採取する、低侵襲で傷をつけない方法)は、皮膚の炎症を評価する低侵襲な方法として注目されている。

stratum granulosum

https://my.clevelandclinic.org/health/body/21901-epidermis

この方法により、表皮の抑制性サイトカインである IL-34 が、小児のアトピー性皮膚炎と対照皮膚を 94%の精度で識別する有望な単一遺伝子マーカーであることが判明した。IL-22(例:フェザキヌマブ [fezakinumab] またはテムトキバート [temtokibart] )、DPP4 またはペリオスチン(periostin, IL13 遮断)、ケモカイン(C-X-Cモチーフ)リガンド(CXCL)9 または CXCL2(例:シクロスポリン [cyclosporine] またはデュピルマブ [dupilumab])など、いくつかのバイオマーカー候補が治療反応に関連する可能性があるが、個別化された治療アプローチとしてルーティンに使用できる特異的なアッセイやバイオマーカーはまだない。

アトピー性皮膚炎における非病変性皮膚と疾患の記憶

なぜ小児期や青年期にアトピー性皮膚炎が自然に治癒する患者がいるのか、その理由はまだ不明であり、現在の治療法では長期寛解を誘導することはできず、治療中止後に一般的に観察される再発を回避することはできない。アトピー性皮膚炎に罹患していた皮膚に治療を施した場合、いくつかの炎症性遺伝子やバリア遺伝子の調節異常が残り、分子生物学的な疾患プロファイルが残存する。組織常在の特殊で長寿命の集団である メモリー T 細胞は、ヒトの皮膚に強力で特異的な免疫記憶をもたらすと考えられている。いわゆる Th2A 細胞は、治療を受けているアトピー性皮膚炎患者では長期間生存しているが、自然寛解後の患者には存在しないようである。従って、これらの細胞は、アトピー性皮膚炎の長期的あるいは永続的な寛解を誘導するための、疾患修飾のための魅力的なターゲットとなり得る。

Th2A 細胞

https://www.eurekalert.org/news-releases/894533?language=japanese

全身性疾患としてのアトピー性皮膚炎と合併症

アトピー性皮膚炎は長い間、食物アレルギー、アレルギー性喘息、アレルギー性鼻炎、好酸球性食道炎などを含むアトピー性疾患の一部であると認識されてきた。アトピー性皮膚炎発症後にアトピー性合併症が増加することは、一般にアトピーマーチ (atopic march) と呼ばれているが、このような厳密な経過をたどる患者はごく一部(約 7%)であるため、この考え方は誤解を招きやすい。生涯を通じてのアトピー性疾患の発症の軌跡はもっと多様であり、集団ベースの時間的順序は、個々のアトピー性疾患の組織特異的発症のピーク時を反映しているにすぎないかもしれない。そのため、アトピーマーチではなく、アトピーのクラスター化 (atopic clustering) という言葉が支持されている。アトピー性皮膚炎では皮膚病変だけでなく、全身の免疫活性化と炎症が起こること認識されるようになっている。特に、中等度から重度のアトピー性皮膚炎患者では、末梢血中の免疫メディエーター濃度が上昇し、冠動脈石灰化や血管炎症が増加し、白斑や円形脱毛症などの複数の疾患との関連が認められるが、これらはすべて共通の炎症経路に根ざしている可能性がある。

心理社会的影響

アトピー性皮膚炎の全体的な心理社会的影響と QOL への影響は、患者とその家族にとって深刻である。アトピー性皮膚炎に罹患している小児では、家族内でも、幼少期からすでに社会的孤立がみられる。アトピー性皮膚炎は、うつ病、不安症、自殺念慮、注意欠陥多動性障害、自閉症スペクトラム障害など、いくつかの精神神経疾患とも関連している。

アトピー性皮膚炎における皮膚細菌叢異常 (dysbiosis) と皮膚感染

アトピー性皮膚炎の皮膚は、様々な種類の感染症に罹患しやすい。ほとんどのアトピー性皮膚炎患者において、黄色ブドウ球菌のコロニー形成は、皮膚細菌叢異常の一部として認められ、コアグラーゼ陰性球菌の減少と微生物叢の多様性の低下は、疾患の重症度と相関している。とはいえ、明らかな皮膚感染の徴候がないアトピー性皮膚炎患者には、抗菌薬治療は推奨されない。実際、効果的なアトピー性皮膚炎の治療は、皮膚細菌叢異常を改善し、皮膚感染を減少させる。したがって、アトピー性皮膚炎を治療することは、皮膚常在細菌の増殖を回復させることになる。このように、アトピー性皮膚炎の治療は、免疫制御が皮膚感染症を増加させるのではないかという当初の懸念とは対照的に、皮膚宿主の防御機能を回復させるのである。ヘルペス性湿疹 (eczema herpeticum) は重症の合併症となることがあるため、速やかに診断し、抗ウイルス薬の全身投与による治療を行う必要がある。

ヘルペス性湿疹

https://www.dermis.net/dermisroot/jp/11499/diagnose.htm

その他のウイルス感染症としては、種痘性湿疹 (eczema vaccinutum, 天然痘の予防で種痘を受けた後に出現する発疹)、eczema coxachium (アトピー性皮膚炎の小児が手足口病に罹患した際に生じるウイルス性発疹)、伝染性軟属腫 (molluscum contagiosum) がある。遺伝子異常の中には、これらの合併症を発症するリスクが高いものがあり、特に TSLP、1 型および 2 型インターフェロン、インターフェロン制御因子を含む抗ウイルス免疫における遺伝子異常が問題となる。アトピー性皮膚炎に合併する皮膚感染症の原因は、おそらく 2 型免疫によって直接障害される抗菌ペプチド産生の欠陥に依っている。黄色ブドウ球菌のコロニー形成や感染とアトピーの炎症との間には複雑な関係があり、黄色ブドウ球菌は皮膚の Th2 活性化を誘導し、この炎症のサイクルがさらなる細菌のコロニー形成を持続させる。消化器病学(クロストリジウム・ディフィシル大腸炎など)におけるマイクロバイオーム移植の成功を受けて、現在、アトピー性皮膚炎に罹患した皮膚に健康な細菌を移植する試みが行われているが、皮膚疾患の臨床的に意味のある改善はまだ確立されていない。

アトピー性皮膚炎の環境的誘因

アトピー性皮膚炎が複数の環境誘因に強く影響されることを示唆する証拠が増えつつある(図 3)。

図 3. アトピー性皮膚炎の炎症と皮膚の防御機能の破綻のトリガーおよびドライバーとなる要因

例えば、ペットのふけ (pet dander)、タバコの喫煙(妊娠中の母親の喫煙を含む)、水の硬度 (water hardness) がアトピー性皮膚炎に影響を及ぼす可能性が報告されているが、その結果には一貫性がない。大気汚染はアトピー性皮膚炎の発症率と重症度の両方に関連していると報告されている。極端な気温(寒冷または高温)、低湿度、UV-B 放射指数の低下、室内暖房の使用はすべて、アトピー性皮膚炎を悪化させることが報告されている。その結果、皮膚のバリア機能が低下し、刺激物質やアレルゲンに対する感受性が高まり、接触性皮膚炎が発症する可能性がある。以上の仮説からアトピー性皮膚炎は刺激性接触皮膚炎 (irritant contact dermatitis) とアレルギー性接触皮膚炎 (allergic contact dermatitis) の両方の危険因子であると考えられている。逆に、刺激性接触皮膚炎もアレルギー性接触皮膚炎も、アトピー性皮膚炎の鑑別診断あるいはアトピー性皮膚炎再燃の引き金となる。また、頻繁な手洗いによる刺激性接触皮膚炎は、アトピー性皮膚炎や手湿疹 (hand eczema) の誘発因子となりうる。アレルギー性接触皮膚炎で原因アレルゲンへの曝露が続く場合は、アトピー性皮膚炎を悪化させる。したがって、パッチテストはアトピー性皮膚炎およびアレルギー性接触皮膚炎が疑われる患者において、接触アレルゲンを同定するための重要な診断ツールである。

アトピー性皮膚炎の予測バイオマーカー

新生児や幼児におけるアトピー性皮膚炎の発症の予測に役立つルーチン検査はない。Berdyshev らは、多変量ロジスティック回帰分析において、家族歴、2 型サイトカイン、脂質異常の組み合わせに強い予測力があることを見出し、生後 2 ヵ月の乳児ではオッズ比が 54.0(95%CI 9.2-317.5)に達した。Chaudhary らは、皮膚マイクロバイオームのショットガン・メタゲノム解析により、アトピー性皮膚炎発症に先行してアトピー性皮膚炎のマイクロバイオーム異常が存在することを示唆した。Rinnov らは、新生児の前向きコホートにおいてテープストリップを調査し、アトピー性皮膚炎の発症が遅い乳児では遊離スフィンゴイド塩基鎖長濃度 (free sphingo base chain length concentration ?) が変化し、それに伴って C-C モチーフケモカインリガンドの濃度が上昇していた。山本-花田らは、生後 1 ヵ月の新生児痤瘡 (所謂にきび)から得られた皮脂のトランスクリプトームデータが、その後のアトピー性皮膚炎の発症を予測できることを発見した。これらの研究ではそれぞれ独自のシグナルが同定されているが、皮膚脂質の変化、特にセラミド、スフィンゴ脂質、リン脂質の変化というパターンは共通している。従って、皮膚、特にテープストリップのような低侵襲的な方法で可能であり、可能であり、将来的には日常臨床検査に使用されるかもしれない。

アトピー性皮膚炎の予防

アトピー性皮膚炎の予防は、常に求められてきた目標であり、広く研究されてきた分野である。アトピー性皮膚炎の発症を予防することで、アトピー性皮膚炎の合併症を軽減することができると推測される。戦略としては、栄養介入やダニアレルゲンの回避が挙げられるが、エビデンスレベルは弱く、結論は出ていない。これまでのところ、皮膚バリア機能を改善・回復させるためのエモリエント剤 (emollient, 皮膚軟化剤) の使用が、新生児や乳児に対する予防的介入として最もよく研究されている。

エモリエント剤

https://www.sccj-ifscc.com/library/glossary_detail/208

生後 1 年間のエモリエント剤の使用を検討した大規模無作為化比較試験では、エモリエント剤を毎日塗布してもアトピー性皮膚炎の発症リスクは減少しなかったが、アトピー性皮膚炎のリスクが高い乳児には、このようなアプローチが有効であることを示唆するデータもある。現在の文献の結果は一貫していないため、すべての乳児におけるエモリエント剤の予防的使用を示唆する明確で一貫した証拠はない。したがって、アトピー性皮膚炎の予防という目標を追求し、このアプローチによって他のアトピー性疾患も予防できるかどうかを確立するためには、さらなる介入を伴う今後の研究が必要である。

従来の局所治療 (conventional topical therapy)

皮膚の乾燥はアトピー性皮膚炎の臨床的特徴の一つであり、保湿剤が維持療法の主役である。軽度から中等度のアトピー性皮膚炎患者のほとんどは、従来の外用薬(すなわち、副腎皮質ステロイド外用薬またはカルシニューリン阻害薬外用薬)で十分な病勢コントロールが可能である。副腎皮質ステロイド外用薬は、年齢を問わずアトピー性皮膚炎で最もよく使用される外用薬であり、一般にアトピー性皮膚炎の再燃に対する第一選択薬として推奨されている。副腎皮質ステロイド外用薬は、その効能(マイルドなものから超強力なものまで、後者はステロイドの副作用の可能性が高いという欠点がある)と剤型(クリーム v.s. 軟膏 v.s. ローション v.s. 液剤)に応じて、また患者の年齢、治療期間または頻度、身体部位に照らして選択すべきである。コルチコステロイドの長期外用による有害事象には、皮膚萎縮、線条、多毛、毛細血管拡張、色素沈着などの局所的副作用のほか、眼周囲の治療が不適切な場合には緑内障や白内障のリスクが高まる。特に敏感な部位としては、顔面や間擦部がある。ステロイドを長期間使用すると、灼熱感、ヒリヒリする感覚 (stinging)、紅斑のためにコルチコステロイド外用中断につながる可能性があることを示唆する著者もいるが、この潜在的な副作用については、全体的にエビデンスレベルが低く、議論の余地がある。一般に、コルチコステロイド外用薬の長期使用は、関連する副作用を予防するために避けるべきである。長期の治療が必要な場合は、連続使用ではなく、間欠的な治療(例えば、週 2 回)を行うべきである。全身性の有害事象(副腎抑制など)はまれであり、高力価のコルチコステロイド外用薬を広い皮膚領域で長期間連用した場合に発現する。局所コルチコステロイドの全身吸収量は、患者の年齢(すなわち、小児では体重に対する体表面積の割合が大きいため吸収が大きい)や治療部位によっても異なる。ピメクロリムス (pimecrolimus) 1%クリームやタクロリムス (tacrolimus)(0.03%および 0.1%)軟膏などの局所カルシニューリン阻害薬 (topical calcineurin inhibitor) は、疾患の再燃に対して短期間の局所コルチコステロイドを投与した後、疾患の維持と予防のための安全な治療と考えられている。また、局所カルシニューリン阻害薬は、敏感な部位(顔面、肛門性器または擦間部など)、局所コルチコステロイドに関連した局所有害事象(萎縮など)の影響を受けた皮膚、および長期にわたる連続的なコルチコステロイドの使用を避けるために、第一選択薬として使用されることがある。カルシニューリン阻害薬外用剤の一般的な有害事象は、初期の皮膚刺激であり、これは通常、反復使用により軽減する。外用カルシニューリン阻害薬が臨床的に重要な免疫抑制を引き起こすことを示唆する十分な証拠はない。外用カルシニューリン阻害薬に関連した悪性腫瘍のリスクに関する医薬品当局による添付文書の警告は、主に動物実験に基づいている。大規模な前向き縦断コホートおよびメタアナリシスにおいて、カルシニューリン阻害薬外用による悪性腫瘍の発生率増加に関するエビデンスは今のところない。無作為化試験の最近のシステマティックレビューおよびネットワークメタ解析によると、アトピー性皮膚炎患者に対して、カルシニューリン阻害薬外用剤(すなわち、ピメクロリムスおよびタクロリムス)および中等度 (moderate) の効力の局所コルチコステロイドは、アトピー性皮膚炎の複数の転帰を改善するだけでなく維持する上で最も効果的な治療法の一つであった。一方、抗菌薬外用にはほとんど効果は認められなかった。

光線療法 (phototherapy) と全身療法 (conventional systemic treatments)

2017 年まで、中等度から重度のアトピー性皮膚炎の治療は、主に光線療法と免疫抑制剤の全身投与に頼っていた。光線療法はナローバンド紫外線 B (narrowband ultraviolet B) として最も一般的に使用され、良好な安全性プロファイルで持続的な臨床的改善をもたらすことができる。コルチコステロイド全身投与はアトピー性皮膚炎の再燃を抑制するのに非常に有効であるが、治療を中止すると急速に病状が再発することが多いため、一般的には避けるべきである。また、長期投与は重篤な、時には生命を脅かすような有害事象を引き起こすことがある。中等度から重度のアトピー性皮膚炎に数十年にわたり適応外で広く使用されている他の全身性免疫抑制剤としては、シクロスポリン A (cyclosporine A)、メトトレキサート (methotrexate)、アザチオプリン (azathioprine)、ミコフェノール酸モフェチル (mycophenolate mofetil) などがある。これらの治療には、望ましくない薬物相互作用や潜在的に重篤な有害事象を最小限に抑えるために、慎重なスクリーニングとモニタリングが必要である。シクロスポリン A はカルシニューリン阻害薬であり、IL-2 と T 細胞増殖を阻害し、アトピー性皮膚炎において用量依存的に良好な臨床効果を示す。アトピー性皮膚炎にシクロスポリン A を長期使用する場合、主に累積腎障害 (comulative kidney damage) などの安全性の懸念が、その利点を上回る。メトトレキサートは、治療導入期間が長く(臨床的改善の最初の徴候は治療開始 12 週目までに認められる)、アトピー性皮膚炎に関連するさまざまな側面に対する臨床的有用性に関するエビデンスの確実性が全体的に低い代謝拮抗薬 (antimetabolite) である。白血球増殖を阻害するプリン合成阻害薬であるアザチオプリンは、メトトレキサートと同様の有効性を示し、同様に遅発性で、エビデンスの確実性は全体的に低い。ミコフェノール酸モフェチルはもう一つの代謝拮抗薬で、最終的に B 細胞と T 細胞の産生を低下させる。この代謝拮抗薬はアトピー性皮膚炎に使用される他の免疫抑制剤と比較して、最も有効性に関するデータが少なく、エビデンスの確実性は非常に低い。シクロスポリン A は、免疫抑制作用やその他のさまざまな副作用とともに、腎毒性および高血圧、メトトレキサートは嘔気および肝酵素上昇を含む消化器症状、アザチオプリンおよびミコフェノール酸モフェチルは様々な細胞減少を伴う。したがって、ほとんどの免疫抑制剤の有効性は低く、長期的な安全性プロファイルが不十分であることを考慮すると、これらの薬剤は、一部の患者においてより良い治療選択肢がない場合にのみ考慮されるべきである。

さらに、これらの薬剤の使用は、長期にわたって投与し続けないように気をつけるべきであるし、注意深い臨床的および検査的モニタリングが必要である。

新しい局所治療

アトピー性皮膚炎は、トランスレーショナル・リサーチが治療アプローチを変え、新規化合物の開発につながった好例である (図 4, 5)。

図 4. アトピー性皮膚炎に対して広く使われるようになった全身投与または局所投与の薬剤

図 5. 現在考えられているアトピー性皮膚炎の病態生理と治療標的

クリサボロール (crisaborole)(2%)軟膏は、生後 3 ヵ月からの軽度から中等度のアトピー性皮膚炎に対して承認された最初の標的外用薬である。臨床試験では、クリサボロールの塗布により、最大 50%の患者が、そう痒症の改善とともに、明らかな、あるいはほとんど明らかな効果を得ている。クリサボロールの安全性プロファイルも良好で、最も多い有害事象は皮膚のほてりなどの塗布部位の反応である。しかし、臨床試験ではプラセボの反応率が高く、有効性は中程度であった。もう一つのホスホジエステラーゼ 4 阻害剤 (phosphodiesterase 4) であるロフルミラスト (roflumilast) は、アトピー性皮膚炎を対象とした第 3 相試験を終了し、 2 歳の患者で有意な有効性を示した。外用ヤヌスキナーゼ(janus kinase: JAK)1-2 阻害剤であるルキソリチニブ (ruxolitinib)(1.5%)クリームは、現在、他の外用療法でコントロール不十分な 12 歳以上のアトピー性皮膚炎患者の治療薬として承認されている。全身への吸収を避けるため、患者の体表面積の 20%以下に塗布する必要がある。臨床試験において、ルキソリチニブ(1.5%)は 71.3%の患者で主要有効性評価項目を達成し(プラセボ群では 15.5%)、調査したすべての時点においてトリアムシノロン (triamcinolone) 外用薬よりも良好な数値結果を示した。汎 JAK 阻害薬デルゴシチニブ (delgocitinib) は、日本ではアトピー性皮膚炎の適応で承認されており、手湿疹を対象とした 2 つの大規模第 3 相臨床試験を完了している。臨床試験が進んでいるもう一つの外用薬は、アリール炭化水素受容体 (aryl hydrocarbon receptor) のアゴニストであるタピナロフ (tapinarof) である。アリール炭化水素受容体の活性化は、炎症性 2 型サイトカインと酸化ストレスを抑制し、皮膚バリア蛋白を増加させる。最近、第 2 相および第 3 相試験において、タピナロフ(1%)クリームは 2 歳のアトピー性皮膚炎患者において有効であり、忍容性も良好であることが示された。

2017 年以降に承認された全身治療薬

生物学的治療薬

現在承認されている生物学的治療は、すべて 2 型サイトカインを標的としている。デュピルマブ (dupilumab) は IL-4 受容体 α サブユニットを阻害するヒトモノクローナル抗体であり、Th2 免疫軸の主要なエフェクターサイトカインである IL-4 と IL-13 の両方を阻害する。このような狭い範囲での免疫阻害にもかかわらず、デュピルマブ治療により、複数の炎症促進経路が阻害され、破壊された皮膚バリアの回復とマイクロバイオームの改善を認める。デュピルマブは 6 ヵ月以上の中等度から重度のアトピー性皮膚炎患者に対して承認された最初の生物学的製剤であり、アトピー性皮膚炎治療における注目すべき成果である。報告されている主な有害事象は、鼻咽頭炎、上気道感染、ヘルペス感染、結膜炎、注射部位反応、頭痛などである。デュピルマブを投与された患者では、頭頸部皮膚炎が報告されている。おそらく 22 型免疫反応の増悪によって誘発されたものと思われるが、長期の追跡調査では一般に忍容性は良好である。トラロキヌマブ (tralokinumab) は完全にヒト化された IL-13 特異的モノクローナル抗体であり、成人の中等度から重度のアトピー性皮膚炎に対して米国食品医薬品局(the US Food and Drug Administration: FDA)から承認されている。小児を対象とした現在進行中の臨床試験でも、成人における使用と同様の有効性が示されている。トラロキヌマブは、成人では単剤療法およびコルチコステロイド外用薬との併用で有効であるが、他の生物学的製剤との直接比較試験は実施されていない。最も多く報告されている副作用は、結膜炎、上気道感染、頭痛などである。レブリキズマブ (lebrikizumab) も IL-13 に特異的な完全ヒト化モノクローナル抗体であり、欧州医薬品庁(the Eurooean Medicine Agency: EMA)および FDA により12 歳以上で承認されている。直接比較は少ないが、臨床試験成績とネットワークメタ分析の結果からは他の 2 つの IL-13 阻害薬 (レブリキズマブとトラロキヌマブ) と同様の効果が示されている。レブリキズマブの安全性プロファイルはトラロキヌマブと類似しており、結膜炎の発生率はわずかに低い。IL-31 受容体拮抗薬ネモリズマブ (nemolizumab) は、そう痒抑制作用を有するとして最近日本で承認された。副作用にはアトピー性皮膚炎の悪化、喘息、末梢性浮腫などがある。ネモリズマブはアトピー性皮膚炎に対しても FDA から承認されている。

JAK 阻害薬

アトピー性皮膚炎の新しい治療薬として JAK 阻害薬がある。JAK は皮膚の炎症を含む免疫機能のマスターレギュレーターと考えられている。JAK のシグナル伝達は、Th2(すなわち IL-4、IL-5、IL-13、TSLP)、Th22(すなわち IL-22)、Th1(すなわちインターフェロン-γ、IL-12)サイトカインなど、アトピー性皮膚炎発症における極めて重要な調節因子に関わっている。複数の炎症性メディエーターに対して強力かつ広範に作用することから、JAK 阻害剤は治療閾値の新しい先例となった。これまでのところ、中等度から重度のアトピー性皮膚炎の治療薬として、1 種類の局所用 JAK1-2 阻害薬(ルキソリチニブ)、2 種類の経口用 JAK1 阻害薬(ウパダシチニブ [upadacitinib] とアブロシチニブ [abrocitinib])、1 種類の経口用 JAK1-2 阻害薬(バリシチニブ [baricitinib])が FDA または EMA から承認されている。ウパダシチニブとアブロシチニブは、中等度から重度のアトピー性皮膚炎患者における有効性を示す質の高いエビデンスを有しており、治療を受けた患者のほとんどが 90%以上の臨床的改善を示している。直接比較試験の結果、ウパダシチニブ(30 mg)はデュプリムマブ (300 mg) と比較して、中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者において、アトピー性皮膚炎とそう痒をより早く、より良く改善した。ただし、副作用の報告はウパダシチニブの方が多かった。無作為化二重盲検直接比較試験では、中等度から重度のアトピー性皮膚炎において、アブロシチニブ(200 mg/日)はデュピルマブよりも高い有効性を示したが、しばらくすると両剤とも同程度の有効性に近づいた。追加の生物学的製剤と JAK 阻害剤の比較臨床試験は乏しい。ネットワークメタ分析では、デュピルマブ、レブリキズマブ、バリシチニブ、トラロキヌマブと比較して、ウパダシチニブ(30 mg または 15 mg)およびアブロシチニブ(200 mg)で高い EASI-75 および EASI-90 率が認められた。

Eczema Area and Severity Index (EASI)

https://www.allergy-i.jp/kayumi/atopic/kensa/www.allergy-i.jp/kayumi/atopic/kensa/score.html

JAK 阻害薬は、トファシチニブ(tofatinib, 汎 JAK 阻害薬)の経口投与による関節リウマチ市販後臨床試験で、腫瘍壊死因子 (tumor necrosis factor: TNF) 阻害薬と比較して、静脈血栓塞栓症、悪性腫瘍、主要な心血管系有害事象、重篤な感染症、死亡のリスクが高かったため、警告表示が付されている。 しかし、アトピー性皮膚炎では、JAK 阻害薬は有害事象の発生率が低く、そのほとんどは軽症であり、痤瘡(にきびのこと、最も多い)、上気道感染症、頭痛、嘔気、鼻咽頭炎、および血小板減少症、脂質異常症、肝酵素の上昇、血中クレアチンホスホキナーゼの上昇などのさまざまな臨床検査値異常が認められた。例えば、静脈血栓塞栓症の発生率は、臨床試験および薬剤の処方情報によると、100 患者年あたり 0.09-0.50 件と記録されており、さらにアトピー性皮膚炎患者における他の JAK 阻害剤関連の重篤な有害事象の発生率は全体として 1%未満であった。無作為化比較試験のシステマティックレビューとメタアナリシスによると、帯状疱疹、頭痛、痤瘡、血中クレアチニンホスホキナーゼ上昇、嘔気の発症リスクは有意に上昇したが、重篤な感染症、非黒色腫皮膚がん、非黒色腫皮膚がん以外の悪性腫瘍、主要な有害心血管イベント、静脈血栓塞栓症、鼻咽頭炎の発症リスクは上昇しなかった。青少年および成人のアトピー性皮膚炎患者 2,683 人を対象としたウパダシチニブの 5 年間の使用データから、特に注目すべき治療上の有害事象は、30 mg 用量の 1 年解析と 5 年までの解析で同程度であることが示された。全体として、ウパダシチニブ、アブロシチニブ、バリシチニブはほとんどの患者で忍容性が高い。高い有効性と良好な経口バイオアベイラビリティに加えて、JAK 阻害薬はデュピルマブ非反応例にも有効であり、簡便に投与量を変更でき、免疫原性もない。アトピー性皮膚炎における JAK 阻害薬全身投与の安全性プロファイルは十分であるが、これらの薬剤は新しい薬剤であるため、長期使用による影響を評価するためには長期間のデータが必要である。65 歳以上の患者では帯状疱疹の発生率が高く、感染症の発生率も高いこと、喫煙患者では癌および静脈血栓塞栓症のオッズ比がわずかに高いことを考慮すると、これらの高リスク集団では注意が必要である。

開発中の全身治療

OX40-OX40 リガンド(OX40L)経路は、T 細胞の分化とメモリー誘導に重要である。アトピー性皮膚炎では、OX40-OX40L 相互作用を阻害することで、短期的な疾患コントロールと長期的な持続的臨床効果が期待できる。この免疫相互作用を標的とする抗体-テラゾリマブ (telazorlizumab)、ロカチンリマブ (rocatinlimab)、アムリテリマブ (amlitelimab)、IMG007 は、現在アトピー性皮膚炎の臨床試験で研究されている。他のモノクローナル抗体の研究には、IL-31、IL-18、IL-33、TSLP、IL-22、IL-17C、IL-17A、IL-23、IgE の遮断薬がある。これらの遮断薬のうち、IL-31、IL-18、IL-33、TSLP、IL-22 の阻害は、アトピー性皮膚炎においてある程度の臨床効果を示した。IL-22 阻害の効果は、IL-22 の皮膚濃度が上昇している患者においてのみ認められた。IL-17A、IL-17C、IL-23、および IgE の阻害剤は、意味のある治療効果を示していない。サイトカイン遮断以外に、アトピー性皮膚炎における過剰な免疫活性化を抑制するために制御性 T 細胞を誘導することも新たな治療戦略となりうるが、これは現在、中等度から重度のアトピー性皮膚炎を対象とした IL-2 作動薬の臨床試験(NCT06136741)で検証されている。スフィンゴシン 1 リン酸受容体 1、4、5 (Sphingosine 1-phosphate receptors 1, 4 and 5) は、リンパ組織からリンパ球や樹状細胞が移動する際の調節因子である。この受容体の選択的モジュレーター(etrasimod, エトラシモド)は現在、アトピー性皮膚炎患者を対象に経口薬として試験中であり、これまでのところ有望な結果が得られている。その他の標的としては、皮膚のメモリー Th2 細胞に発現する C-C モチーフ・ケモカイン受容体 4 (C-C motif chemokine receptor 4) や ブルトン型チロシンキナーゼ (Bruton's tyrosine kinase) などが検討されているが、データはまだ得られていない。

ケモカインレセプター

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/64/8/64_1178/_pdf

ブルトン型チロシンキナーゼ

https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/011900001/22/08/26/00430/

IL-1 受容体関連キナーゼ 4 の分解は、二重特異性抗体や複数の分子を標的とする多重特異性ナノボディと並ぶ、もう一つの新しいアプローチであり、この分野の有望な進歩である。アトピー性皮膚炎患者を対象に現在研究されているその他の新規薬剤については、外用薬と全身薬の両方で包括的に検討されている。

特別に配慮が必要な場合の治療

実世界のデータが増えているにもかかわらず、薬剤副作用のリスクが高い患者については、まばらなエビデンスしか得られていない。妊娠中および妊娠後のデータは一般に乏しく、そのため全身性薬剤の使用を避けることがしばしば勧められている。とはいえ、未治療のアトピー性皮膚炎やコントロールされていない炎症が胎児に悪影響を及ぼす可能性もあり、治療方針の決定はさらに複雑になる。胎児や新生児に壊滅的な影響を及ぼす可能性のあるヘルペス性湿疹には注意が必要である。また、アトピー性皮膚炎は妊娠中に悪化することがあるが、これは胚や胎児を許容するために 2 型免疫反応が亢進していることが根底にあるのかもしれない。副腎皮質ステロイド外用剤、カルシニューリン阻害剤外用剤、ナローバンド紫外線 B 光線療法は、妊娠中や授乳中でも十分に安全であると思われる。全身性の薬剤では、コルチコステロイド、シクロスポリン A、アザチオプリンは原則的に投与可能であるが、厳重な注意が必要であり、効果と副作用の比率を加味する必要がある。メトトレキサートとミコフェノール酸モフェチルは催奇形性のため禁忌である。デュピルマブは一般的に妊娠中は推奨されないが、重大な先天異常、流産、副作用の薬物関連リスクはデータで確認されていない。また、悪性疾患や感染症を合併している患者には特別な配慮が必要である。 従来、感染症や癌の基礎疾患を有する患者は、主に局所治療や光線療法のみを受け、広範な免疫抑制剤の投与を勧められることはなかった。デュピルマブは体内悪性腫瘍を悪化させたり、再発を促進させたりすることはないようであり、このことはこの薬剤が進行癌患者にとって安全な治療法であることを示唆している。また、HIV や肝炎のような慢性感染症患者の転帰を悪化させることもないようである。SARS-CoV-2 に感染した場合、デュピルマブを投与された患者は未治療のアトピー性皮膚炎患者よりも経過は良好であった。

結論

アトピー性皮膚炎は複雑な病態生理を持つ多面的疾患である。数十年にわたる治療法の開発の後、アトピー性皮膚炎における急速な治療革命が起こっているが、これは熱心な基礎研究とトランスレーショナル研究の成果である。多くの新規薬剤が臨床試験段階にあることから、軽症、中等症、重症にかかわらず、アトピー性皮膚炎の患者を安全で効果的な治療薬で完全に治療できるようになる日が近いと期待されている。

元論文

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02519-4/abstract?hss_channel=tw-27013292&utm_campaign=5505887-seminar25&utm_medium=social&dgcid=twitter_organic_seminar25_lancet&utm_content=324804461&utm_source=twitter