さて、前回の続きです。

まずこの写真を見て下さい。

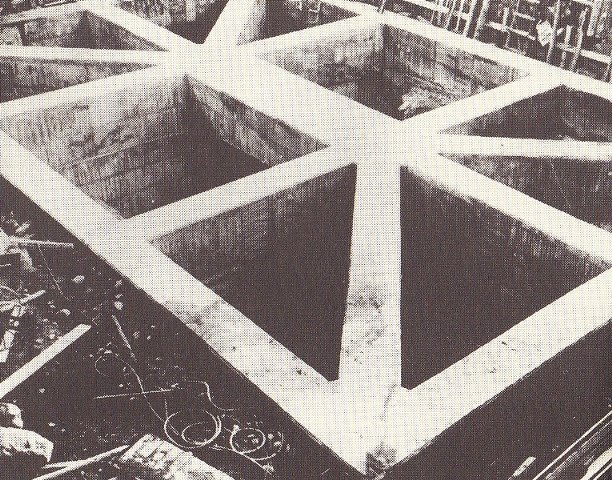

これは姫路城内において、大天守に次いで格式の高い建物と言われる「菱の門」の鏡柱(正面の主柱)です。通常鏡柱は太くて長い長方形の一木ですが、菱の門の鏡柱は一木ではありません。数本の角柱を束ねたもので表面をケヤキの板で張り付けた集成材です。そのため、板の継ぎ目を隠すために筋金を打ちつけてあります。では、なぜ一木を使わなかったのでしょうか?それは関ヶ原の戦い以降大材の入手が難しかったからです。

一方、こちらは「はの門」の鏡柱です。

ご覧の通り、筋金もなく一木です。

さらに、控え柱の表面にも注目して下さい。

ヤリガンナ、もしくはチョウナ仕上げと思われます。

さらに、さらに「はの門」は鯱瓦が揚げられていません。

姫路城で鯱瓦が揚げられていない櫓門は「はの門」と置塩城からの移築といわれる「との一門」、そして明治15年に櫓部分が焼失し、後復元した「備前門」だけです。備前門はよく判りませんが、「との一門」は明らかに古式です。

以上の鏡柱、チョウナ仕上げ、鯱瓦の事柄から「はの門」は秀吉時代のものだと三左衛門は考えています。すると、気になるのが秀吉時代の縄張りです。「ろの門」から「ほの門」への道筋は秀吉時代の縄張りとする説がありますがはたして・・・・・

まずこの写真を見て下さい。

これは姫路城内において、大天守に次いで格式の高い建物と言われる「菱の門」の鏡柱(正面の主柱)です。通常鏡柱は太くて長い長方形の一木ですが、菱の門の鏡柱は一木ではありません。数本の角柱を束ねたもので表面をケヤキの板で張り付けた集成材です。そのため、板の継ぎ目を隠すために筋金を打ちつけてあります。では、なぜ一木を使わなかったのでしょうか?それは関ヶ原の戦い以降大材の入手が難しかったからです。

一方、こちらは「はの門」の鏡柱です。

ご覧の通り、筋金もなく一木です。

さらに、控え柱の表面にも注目して下さい。

ヤリガンナ、もしくはチョウナ仕上げと思われます。

さらに、さらに「はの門」は鯱瓦が揚げられていません。

姫路城で鯱瓦が揚げられていない櫓門は「はの門」と置塩城からの移築といわれる「との一門」、そして明治15年に櫓部分が焼失し、後復元した「備前門」だけです。備前門はよく判りませんが、「との一門」は明らかに古式です。

以上の鏡柱、チョウナ仕上げ、鯱瓦の事柄から「はの門」は秀吉時代のものだと三左衛門は考えています。すると、気になるのが秀吉時代の縄張りです。「ろの門」から「ほの門」への道筋は秀吉時代の縄張りとする説がありますがはたして・・・・・