「ほの門」を抜けると柵があり、更に案内板があるので右側に行けば良い事がすぐ分かります。でも、柵も案内板もなければ、突撃の勢いでまっすぐ行ってしまうかもしれません。「ほの門」を抜けた所はこんな感じです。天守へ向かう「水一門」は見えません。

別の角度で見ると、「水一門」が隠れているのが分かります。この辺りは「水曲輪」と呼ばれて名前の由来は諸説ありますが、その内の一つに「見ず」つまり「水」に通じることからその名が生じた説があります。

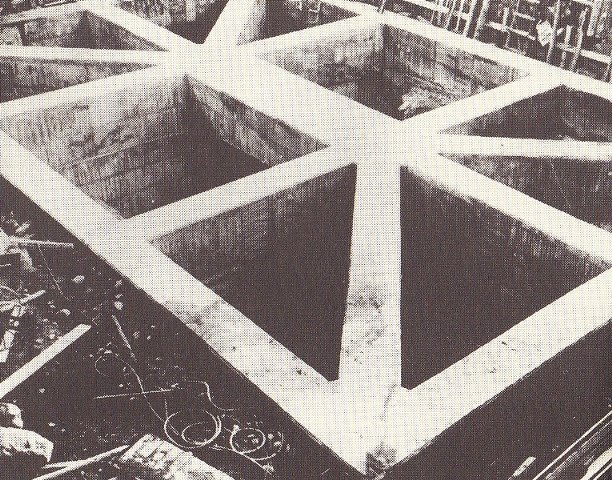

「水一門」に気付いた攻城兵士は慌ててそちらに向かい、門を破壊しようとするのですが、この門前が攻城側にとって非常に危険な所です。門を破壊するのにまごまごしていると後方の石落としからの射撃、更に側面の石落とし、窓、漆喰で塗り込められた隠し狭間から雨霰の攻撃が想定されます。

さて、運良く「水一門」を突破したとしましょう。ところが、「水一門」から「水三門」へ向かう狭い小道はなんと下り勾配になっているのです。「攻め上る」という言葉はあっても「攻め下る」という言葉はありません。敵兵は城外へ出てしまうのではないかとたじろいてしまいます。その間、頭上の石落としや窓からの攻撃で敵兵がパニックに陥ってしまうのは容易に想像できるでしょう。

「水一門」の位置から「水三門」は、2.66m 下がっています。

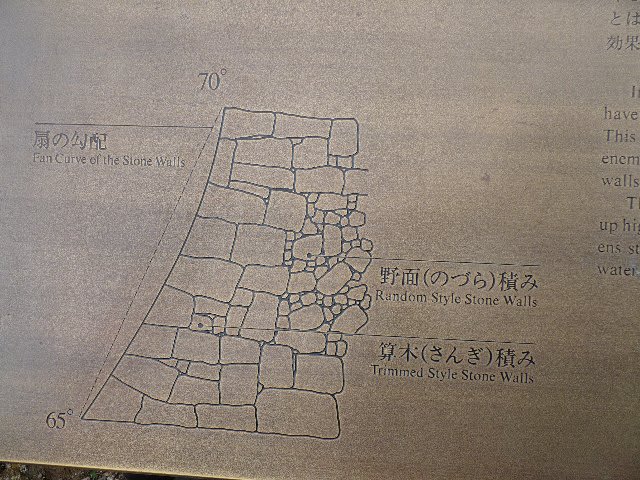

土塀の基礎石垣から下り勾配だということが分かります。

なんと巧妙な縄張りでしょうか。「水一門」から「水三門」へ至る道は狭く、頭上にはたくさんの石落し、窓がありその上、疑心を起こさせる下り勾配、外国人観光客に恐怖を感じさるには充分でしょう。ガイドの説明にも力が入ります。

ところが、この「水曲輪」には我々ガイドの説明を覆すような大きな疑念があります。その話は次回で。

Don’t miss it.