肉食恐竜ドロマエオサウルスの群れが、一頭のイグアノドンをまさに襲おうとしている。

奥にはイグアノドンの群れが川を挟んだ左側にたたずんでいる。ドロマエオサウルス達は群れから離れた1頭のイグアノドンを見逃していない。数匹で襲おうとしている。

イグアノドンは果たしてドロマエオサウルスの餌食となってしまうのか?

緊迫した一瞬を捕らえた、躍動感溢れる図案である。

「世界初の恐竜切手」である「ルーフェンゴサウルス」を含む古生物切手「特22」が中国で発行されたのが1958年。遅れること41年にして日本でも恐竜切手が発行された。1999年という年は日本での恐竜発掘ブームが高まり始めた時期である。「ふるさと切手 福井」は恐竜王国・福井で発見された恐竜たちを図案化している。

日本郵政のHPには次のような説明が載っている。

イグアノドンは、全身9m、高さ5m、体重5tにも及ぶ草食恐竜であったとされています。肉食恐竜からの攻撃を防ぐため、群れで生活していたと考えられています。名前は、「イグアナに似た歯」の意味にちなんで命名されたものです。

ドロマエオサウルスは、長い尾、後足の2番目の指の大きな爪、長い腕と鋭い爪のある3本の指をもった小型の肉食恐竜であったとされています。走るときや獲物を襲うときには、長い尾でバランスをとって敏捷に動き、集団でも狩りをしていたと考えられています。名前は、「走るトカゲ」の意味にちなんで命名されたものです。

福井・石川・富山の北陸三県と岐阜県にかけて分布する手取層群は、日本の恐竜化石が最も多く産出されています。その中でも勝山市を中心として福井県は、国内で発見された恐竜化石の約8割を産出しています。

また、平成12(2000)年には、「恐竜エキスポふくい2000」が開催されるとともに、全国初となる恐竜博物館の開設も予定されています。

ここで、「なぜ有名なフクイサウルスとかフクイラプトルの切手にしなかったのか?」という疑問をお持ちになった恐竜ファンがいらっしゃるであろう。

切手には「イグアノドン」と「ドロマエオサウルス」と記されている。

しかしながら、実はこの切手、その「フクイサウルス」と「フクイラプトル」を図案化している可能性が非常に高いのではないかと思われるのだ。

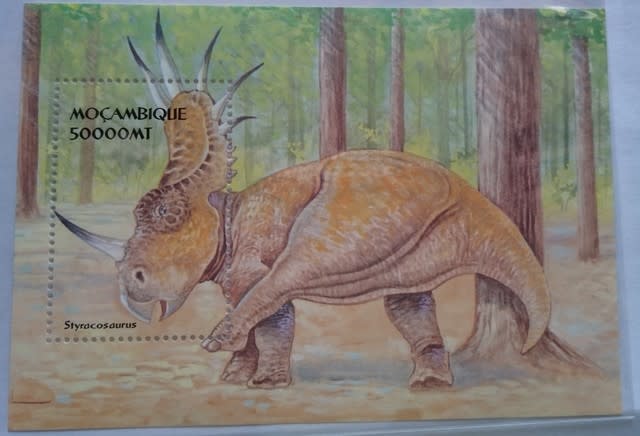

どういうことかというと、まず、図案の「イグアノドン」に注目してみよう。

福井県によって、2017年までに4回の恐竜化石発掘調査が行われている。「第一次恐竜化石発掘調査」が行われたのが1989年~1993年である。この時の調査でイグアノドン類を初めとする300もの恐竜化石や足跡化石が発見された。

中国から専門家を招いて1年にわたるクリーニングや種の同定作業の結果、1995年、イグアノドンの全身骨格が復元された。

頭部の上顎骨の構造に特有生が見られたため、このイグアノドン類の化石は2003年に、新種の「フクイサウルス・テトリエンシス」という学名が記載されることとなる。

つまり、化石が発見されたのは1989年~1993年、学名「フクイサウルス・テトリエンシス」が記載されたのが2003年。切手が発行されたのは1999年であるから、イグアノドン類の化石を「フクイサウルス」と呼べるようになったのは、切手の発行の後なのである。

ちなみに福井県ではもう1種イグアノドン類・「コシサウルス・カツヤマ」が発見されているが、これは2008年発見なので図案のイグアノドンの候補からは除外できるだろう。

というわけで、切手のイグアノドンは正式には「フクイサウルス」である可能性があるのだ。

続いて「ドロマエオサウルス」である。こちらはやや複雑である。

その辺の説明が『世界に誇る!恐竜王国日本』に詳しく載っている。

1988年に初めて発見された化石はカギ爪部分だ。最初に見つかった露出部分は爪の一部だけだったが、クリーニングしていくうちに、長さ10cmもの大きさがあることが判明したのである。当初はこの湾曲した爪を、後肢のものと誤認したため、ヴェロキラプトルやデイノニクスなど、ドロマエオサウルス科の小型肉食恐竜の仲間と考えられ、地名にちなんで、「キタダニリュウ」の愛称がつけられた。その後、数々の部位の化石標本が揃うにつれ、カギ爪は前肢のものであることが分かり、上顎の歯が原始的なティラノサウルス類に似ていることや、大腿骨にジュラ紀型の食肉竜下目の特徴が見られることが判明。前期白亜紀とジュラ紀の獣脚類の特徴を併せ持つ、アロサウルス上科に属する新種と修正されたのだ。(p.48)

「フクイラプトル」という学名記載がなされたのが2000年である。こちらも学名記載は1999年の切手発行の後。さらにその後、実はドロマエオサウルスではないという説が出てきたということになる。

※ドロマエオサウルスはヴェロキラプトルやデイノニクスなどが属する「マニラプトラ類」というグループに属しているが、これらのグループとアロサウルスの含まれる「カルノサウリア類」というグループは全く別のグループである。

「マニラプトラ類」から「カルノサウリア類」への変更というのはかなり大きな変更となるのだ(『恐竜学入門』p.196)

整理してみると、イグアノドンとドロマエオサウルスともに、

・化石の発見

↓

・切手の発行

↓

・正式な学名の記載(新種としての認定)

という流れになっている。正式な学名を記載される前だから、「イグアノドン」類と「ドロマエオサウルス」科という、いわばざっくりした名前しか切手に記載できなかったのだろうと推測できる。

結果的に「ふるさと切手 福井」は「フクイサウルス」と「フクイラプトル」の切手であると言うことができるのである。

しかしそうなると、「ドロマエオサウルス」と図案に記載しているのは、実は「間違えだった」ということになってしまうのだが・・・。 ちなみに、日本郵政のHPにはこの切手の説明として、「ドロマエオサウルスは、長い尾、後足の2番目の指の大きな爪」と、カギ爪が前肢のものだと確認される前の記述が載っている。

恐竜切手のこのような「間違い」というかその後の研究による「実は○○でした」的な話は決して珍しいものではない。有名な「ブロントサウルス」で「実はアパトサウルスでした」というのはごろごろ転がっている話なので、福井の切手に関しても、なにも目くじらを立てるような事案では決してないのである。

恐竜研究は日進月歩である。

かつては「日本には恐竜はいなかった」、とする説が当たり前のように一般的だった。

それが全国から多種多様な恐竜の化石が次々に発見されている。こんなわくわくする発見が日本でなされるとは、少し前まで想像のつかなかったことなのだ。

この「ふるさと切手 福井」もそんな恐竜研究史の一端を垣間見られるという意味では、「日本最初の恐竜切手」という意味以上の物語が含まれているのである。

【参考サイト・文献】

・日本郵政

http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/furusato/1999/0222/index.html

・福井県立恐竜博物館 https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/excavation/

・『恐竜学入門』 Fastovsky, Weishampel 著、真鍋真 監訳、藤原慎一・松本涼子 訳 (東京化学同人、2015年1月30日)

・『世界に誇る!恐竜王国日本』(宝島社 2017年2月28日)