パケットと呼ばれる切手の詰め合わせがある。主に使用済み切手を数十枚単位でパックにして売っているものである。1枚あたり1円~10円くらいの価格だ。トピカル・パケットというあるテーマで集められた切手のパックや、国別パケットという発行国を絞ってその国の切手だけを集めた物などがある。

サントメ・プリンシペはパケット常連国と言ってもいいだろう。トピカル・パケットを買うと、必ずと言って良いほど入っている。

サントメ・プリンシペ民主共和国(サントメ・プリンシペみんしゅきょうわこく)、通称サントメ・プリンシペは、西アフリカのギニア湾に浮かぶ火山島であるサントメ島、プリンシペ島、そしてその周辺の島々から成る共和制の島国である。首都はサントメ。ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語アフリカ諸国加盟国(ウィキペディア)。

さらに経済についての項目に、切手に関する記述がある。

カカオ生産およびその輸出に依存する農業国。経済基盤は非常に脆弱で、世界最貧国の1つ。旱魃や資本不足で生産量は落ち込み、経済不振が長期化。食糧や生活物資の大半を輸入に頼る。重債務貧困国でもあり、2000年の対外債務残高は国民総生産 (GNP) の460%にも達し、国家経済は事実上の破産状態。観光産業も整っていない。

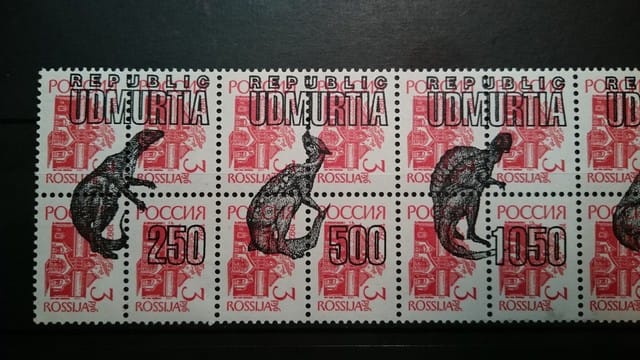

1970年代には切手の発行を外貨獲得の手段としており、アラブ首長国連邦の一部土侯国などと同様に自国とは関係のない記念切手を乱発し、切手商を通じ収集家に販売していた。世界的に権威のあるアメリカのスコットカタログで「一部は政府が発行したものではない可能性がある」と注意書きのある切手もあり、国外のエージェントと組んで乱発していたことが伺える。2010年代に入っても切手の発行件数は多く、2014年は小型シート約200種(単片ベースで約500種)を発行している。また、違法切手(illegal stamps)と呼ばれる、実際にはサントメ・プリンシペが発行していないにもかかわらず同国国名を冠した偽物の切手が市場に出回っている(ウィキペディア)。

いわゆる「切手乱発国」である。偽物は困るけど、私は乱発国の切手、結構好きだ。割とキャッチーな図案を採用していて大胆なデザインが多いのと、結構、恐竜切手を乱発してくれていたりするからだ。

そもそも、切手を乱発しなくてはいけないほど経済状態が悪いのだったら、購入する事で少しでもお役に立つのかもしれない、と単純に考えてしまう。でも使用済みだと意味がないか・・・。

ところでこの切手、チャールズ・ダーウィンの死後100年を記念して1982年に発行されたのだ(『よみがえる恐竜たち』p.33)。一応、そうした意味を持って発行されている。単に乱発したものでは無いのかもしれない。

よく見ると、消印がステゴサウルスだ!かわいい!

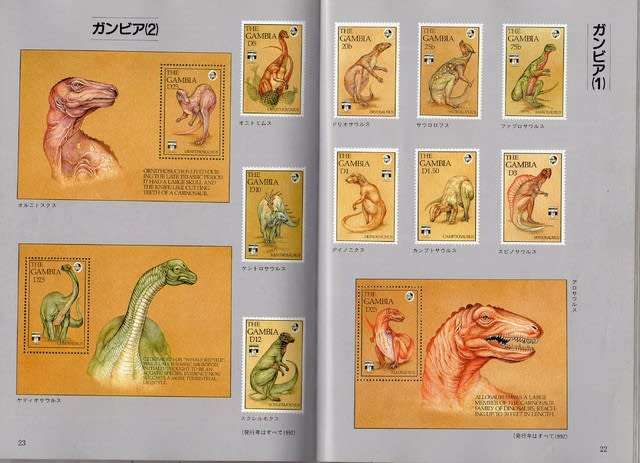

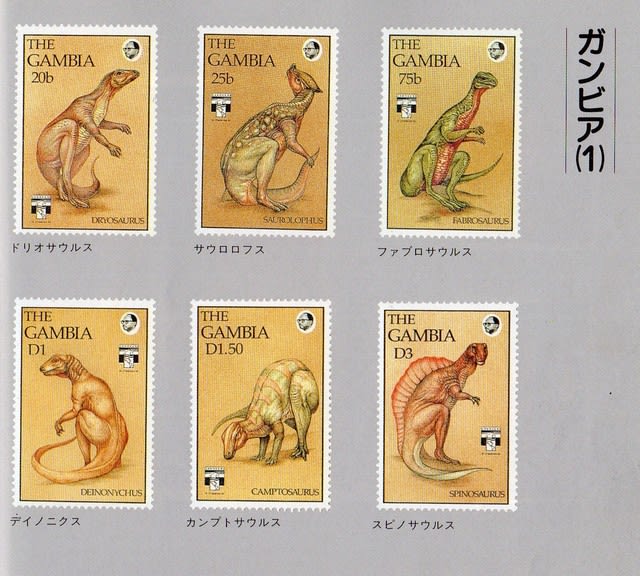

この切手に限らずだが、図案に採用される恐竜というのは人気者だったり、見た目が派手だったりする物が多い。その結果、ティラノサウルス、ステゴサウルス、トリケラトプス、アンキロサウルス,アパトサウルス、ディメトロドンといった限られた種類に偏っているように思う。「○○サウルス発見△△周年」といったような切手でない限り、上記以外の(マニアックな)面白い種が切手に登場する確率というのは極端に低い。特に1990年代前半までの切手は、登場する恐竜が似たり寄ったりな気がするのだ。まあ、私はトリケラトプスが大好きだから別に文句を言うわけではないけれど、恐竜のシリーズ切手に一言申し上げたい事があるので次回へ続く。

【参考サイト・文献】

・ウィキペディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%9A

・『よみがえる恐竜たち(切手ミュージアム1)』 長谷川善和・白木靖美 著 (未来文化社 1994年7月25日)