天高く馬肥ゆる秋。

食欲の秋。

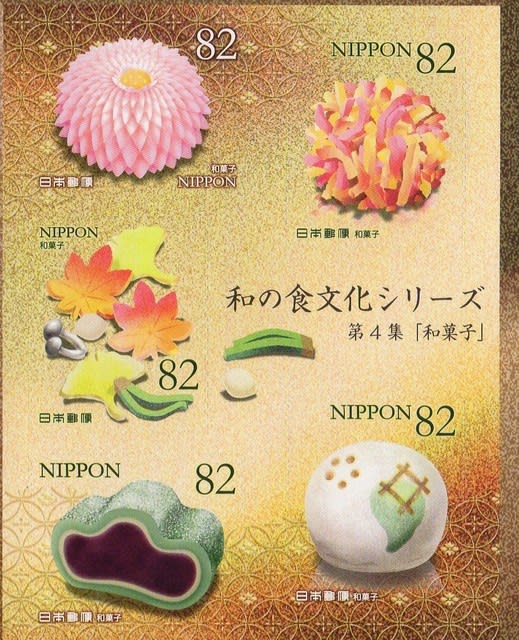

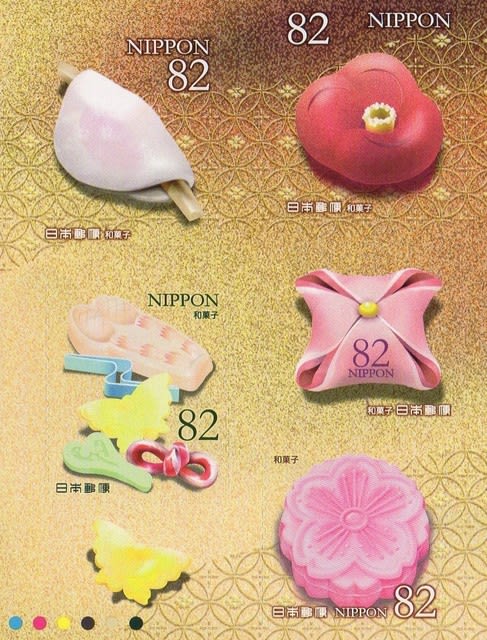

ついに完結した和の食文化シリーズのトリを飾るのは、この美しい「和菓子の切手」である。

和菓子の持つ繊細な美をそのまま再現したような、品のある絵である。

よく見ないと、このシート、目打ち(切り取り線)が見分けられない。最初「あれ?切り取り線は?」と思ったほどである。シート全体の完成度を損なわない工夫であろうか。

特に「花びら餅」のほんのり透けた牛皮の感じや、「松を表した上生菓子」のあんこのずっしりとした重みが、本当に美味しそうで涎が垂れてしまうほどである。

郵便局のHPに、それぞれのお菓子について詳しい説明が載っていたのでご紹介したい。

・「菊をかたどった上生菓子」

菊は秋の代表花。練りきり(※1)にはさみで切り込みを入れ、丁寧に花弁を作っていく「はさみ菊」を表しました。職人技が光る逸品で、菊の芳香が漂ってくるようです。お気に入りの皿にのせ、黒文字(※2)を使ってゆっくりと味わいたくなります。

・「紅葉を表したきんとん」

餡玉のまわりにそぼろ状の餡を箸でつけた菓子を、「きんとん」と呼びます。薄紅で桜、緑で松、黄で菜の花など、そぼろの色によって、四季折々の植物が見立てられます。今回の赤と黄は、色鮮やかな紅葉を思わせるもの。「照紅葉」「錦秋」などの菓銘が思い浮かびます。

・「干菓子(秋)」

有平糖(※3)で「しめじ」、雲平(※4)で「松葉」、色づいた「楓」や「銀杏」を、落雁(※5)で小さな「ぎんなん」をかたどりました。風によって寄せ集められたような風情から、こうした取り合わせは「吹き寄せ」と呼ばれます。箕みに盛って、景色を楽しみたくなります。

・「松を表した上生菓子」

餡を包んだ二層のこなし生地を松の形にし、雪に見立てて氷餅(※6)をまぶしました。松は常緑であることから、古来、長寿の象徴として親しまれています。竹や梅の意匠の菓子と合わせ、新年や婚礼など、祝いの席に用いるのもおすすめでしょう。

・「織部饅頭」

つくね芋をすって生地に混ぜて作る、風味豊かな薯蕷(じょうよ)饅頭です。井桁と梅鉢の焼印を押し、釉に見立てた緑色を配し、焼き物の織部焼の特徴を表現しています。見立てのおもしろさに、作り手の遊び心が感じられるのではないでしょうか。

・「花びら餅」

正月の菓子の定番と言えるでしょう。宮中のおせち料理のひとつ「菱葩」が原形で、甘く煮た牛蒡と味噌餡の組み合わせが珍しいものです。味噌は雑煮、牛蒡は正月に食べたという押鮎(※7)に見立てていると伝わります。

・「椿をかたどった上生菓子」

1~2月にはあでやかな紅椿や清楚な白椿のほか、様々な椿の花が練りきりやういろう(※8)などで形づくられます。花びらや葉だけでなく、花芯の表現にも注目したいものです。けしの実やあら粉をつけるなど、職人の工夫を感じさせます。

・「干菓子(春)」

春の喜びを謳うような干菓子の数々です。「流水」と「蝶」は雲平で、「蕨」や「土筆」は木型を使った落雁で表しました。紅白の縞模様の千代結びは有平糖で、お祝い事にも喜ばれます。ひな祭りや野遊びを思いながら器に並べた後は、お抹茶を用意して一息つきましょう。

・「梅を表した上生菓子」

花の形を模すだけでなく、抽象的に表現するのも和菓子の魅力です。中央に餡を置いたういろう生地を四方から折りたたんだこの意匠は、開花前の梅をイメージしており、「未開紅」の名がつくことが多いものです。つぼみを意識し、内側を濃い赤にしました。

・「桜をかたどった上生菓子」

日本人が愛してやまない桜の花。咲き始めから満開になって散っていく姿までが、菓子に意匠化されます。ここでは木型でかたどった、こなし(※9)製の美しい桜の花を表しました。木型が山桜の木で作られることを思うと、桜の菓子が一層愛おしく感じられます。

※1 練りきり:餡に求肥や山芋などをつなぎとして入れ、練りあげたもの。 ※2 黒文字:クロモジで作るようじの一種。 ※3 有平糖:飴の一種。 ※4 雲平:もち米を加工した寒梅粉と砂糖で作る細工物。生砂糖ともいう。 ※5 落雁:砂糖に寒梅粉などを混ぜ、木型に詰めて打ち出したもの。 ※6 氷餅:もち米を加工した粉のこと。 ※7 押鮎:塩漬けした鮎のこと。 ※8 ういろう:砂糖を煮とかし、上新粉などを混ぜ、蒸したもの。 ※9 こなし:餡に小麦粉、寒梅粉を混ぜて蒸し、揉んだもの。

そしてこの切手シート、まん中で二つに折り曲げると、まるで重箱に収まっているかのようになるのだ。芸が細やかである。

和菓子は、「季節を感じ、愛で、味わう」ことを思い出させてくれる。季節の微妙な変化というのは、本来は日々感じられるものなのかもしれないが、つい見落としたり気づかなかったりする。

お菓子屋さんの前を通りかかったりすると、少しだけ季節を先取りしたお菓子が並んでいたりする。

「そうか、そろそろ木々が紅く色付く頃か」とか、「蝋梅のつぼみがふくらんできたな」とか、ふと自然の変化を思い出させてくれるのかもしれない。

「和菓子の甘さは干し柿の甘さを基準にする」と聞いたことがある。その味の基準も、「お日様によって甘くなった干し柿」だという点が、当たり前のようではあるが、自然に寄り添ったような感じがして好いなあと思うのである。

そうだ、和菓子屋に行こうっと。

【参考サイト】

・郵便局

https://yu-bin.jp/kitte/special/03/?utm_source=japanpost&utm_medium=kitte_japan_food_4&utm_campaign=inbound_link