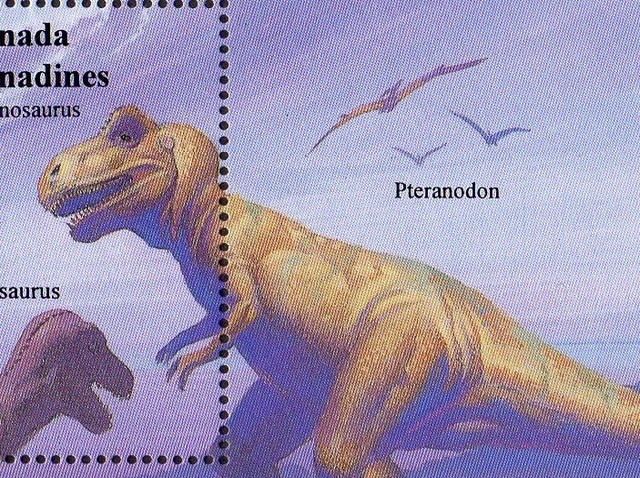

今まさに、2大肉食恐竜が激突する! 果たして勝者はスピノサウルスか、それともティラノサウルスか! 両者の咆吼が荒野に轟き渡り、空ではプテラノドンがその激闘を見守る!

と、まるで『ジュラシック・パーク3』の手に汗握るあのシーンを思いうかべた方もいらっしゃるであろう。巨大な体躯と鋭い歯を持った肉食恐竜たちが戦うという姿は、誰もが想像したくなる魅力的な一場面と言えよう。

ところがである。ご存じの通り、両者とも白亜紀の恐竜であるのだが、生息していた時間と場所が全く異なるのである。

スピノサウルスはこれまでに、アフリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、そしてアジアから見つかっている。一方ティラノサウルスは北アメリカからしか発見されていない。

前者はジュラ紀後期から白亜紀末期までの地層でその類縁種が発見されているが、後者は白亜紀最末期の6800万年~6600万年前の生息とされている。

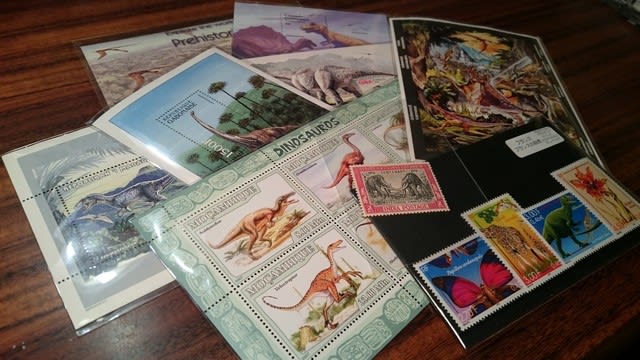

というわけで、このグレナダ・グレナディーンの恐竜切手のように、スピノサウルスとティラノサウルスが対峙するという機会は皆無だったことが分かる。残念である。

しかし、1994年発行のこの切手、あの『ジュラシック・パーク3』の名シーンを7年も先取りしていたのだなあ。

この切手を手に入れて次の日の2月14日に、「朝日新聞」で「終わりなき恐竜研究 変わる復元図」という記事が掲載された。

スピノサウルスの復元図の変遷と、オビラプトルが抱卵していたという新事実について紹介されていた。ちょうど、この切手に関わる内容だったので、記事の中でも特にスピノサウルスに関する部分をご紹介しよう

陸で二足歩行→長く潜れて四足

映画「ジュラシックパーク3」(2001年)に登場した恐竜スピノサウルス。二足歩行で森を走り、ティラノサウルスと戦いを繰り広げた。だが、実際の生態は映画とは異なっていたかもしれない。

白亜紀に生息していたスピノサウルスは体長15メートル。1912年に初めて化石が発掘されたが、第2次世界大戦で失われ、長年「謎の恐竜」とされてきた。

米シカゴ大などは2014年、モロッコで発掘された化石から全身骨格を復元した。長い前足を使った四足歩行で、水生動物の特徴である思い骨を持ち、水中に長時間潜っていたという。そのような姿は、「肉食恐竜は陸上で二足歩行」というイメージを覆した。

図鑑に描かれる復元図も変わった。小学館の「図鑑NEO」では、14年までは魚をくわえながら陸上を二足歩行する姿だったが、15年から浅瀬で魚を追う姿に変わった。

このスピノサウルスを描いた東京工科大の伊藤丙雄(あきお)教授は「復元図は発掘された骨格や蓄積された科学的根拠から描く。数年後に、全く違った姿になることもある」と話す。

実際、18年にはカナダの研究チームがコンピューターシミュレーションから「水に潜るのは難しく、泳ぐには不安定だった」と発表している。日本古生物学会長を務める国立科学博物館の真鍋真さんは「首など未発見の部分もあり、今後の発見次第で、全身骨格を見直す必要が出てくる。『謎の恐竜』の探索は続ける必要がある」と話す。(朝日新聞 2月14日 朝刊)

2016年の恐竜博では、水生で四足というスピノサウルスの新しい復元図が新鮮だった。

実際の全身骨格を見上げると、その大きさに圧倒されたものだ。

恐竜研究とは、実際の存在していたものの、その姿を絶対に見ることはできない生物を想像し、復元し、その姿を生き生きと再現することにある、と思っている。しかも証拠は100%そろっている物の方が少ないのである。

おそらく、実際の研究者は、気の遠くなるような地道な作業を積み上げていくのであろう。我々の目に触れる研究成果というのは、そういった弛まない努力のほんの一握りの結晶なのかもしれない。

こうした、恐竜研究の変遷を目にするたび、そこに隠された長い道のりに思いを馳せたくなるのだ。

【参考・引用文献】

・『恐竜博2016』図録(朝日新聞)

・「朝日新聞2019年2月14日朝刊」

・『切手ミュージアム1 よみがえる恐竜たち』長谷川善和・白木靖美著、未来文化社(1994年7月25日)