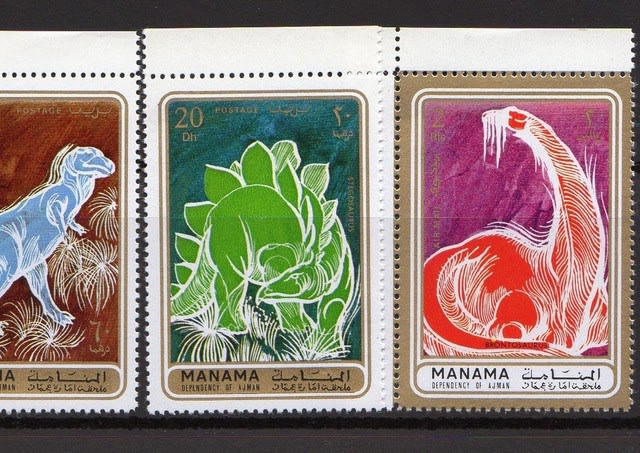

これほどまでに美しいデザインの恐竜・古生物の切手があったであろうか。

まるでガラスの板に絵の具を塗りつけ、勢いよく描いたかのような躍動感を感じる。

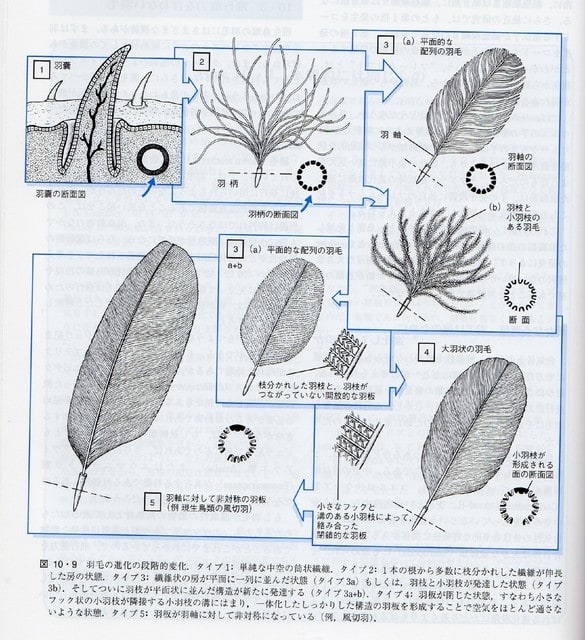

恐竜と古生物の白い輪郭線は、大胆に描いたようにも、また、鳥の羽のような繊細な線のようにも見える。

ロータス・フィラティックセンターさんで、恐竜切手のバインダーを眺めていて見つけた。この鮮やかな色合いと、白い羽毛のような線が目に飛び込んできた。そしてすぐに魅了されてしまったのである。「なんて美しい恐竜切手だろう!」と。

上段・左から、プラテオサウルス、スティラコサウルス、アロサウルス。

さて、この切手、どこで・いつ発行されたものなのだろう。発行年は記載されていない。発行したのは、なんと、”Manama, Dependency of Ajman”(マナマ/アジュマン属国)だったのである。

アジュマンといえば、郵趣家のあいだでは悪名高き「アラブ土候国」と呼ばれる国の一つなのである。

切手収集の趣味は世界的なものであり、世界各国も比重に差こそあれ郵便事業の利潤獲得のために、収集家が喜んで購入し死蔵されるような美しい切手が発行されることは少なくない。また小国では国家財政の重要な歳入源になっている。

しかし土侯国切手は、実際には郵便事業に使われないような切手を濫発した結果、世界中の切手収集家の顰蹙を買った。伝統的な切手の収集家は、こうした郵便事業の趣旨から大きく逸脱した切手を「いかがわしい切手(doubtful stamps)」と呼んでいる[1]。世界的な切手カタログである「スコットカタログ」に収録されていないほか、切手収集家による国際的な切手展(切手コレクションコンクール)の出品リーフに土侯国切手を入れると大きな減点にされる。(ウィキペディア「土候国切手」)

というわけで、土候国と呼ばれる国から発行された切手というのは、ちょっと怪しいというか、大分危険な香りが漂うのである。というのも、切手本来の価値、「郵便に貼って送れる」という大事な一面が抜け落ちているかもしれないからである。

「かもしれない」と言ったのは、実際に使用された形跡のある切手も存在する、という説もあるからだ。

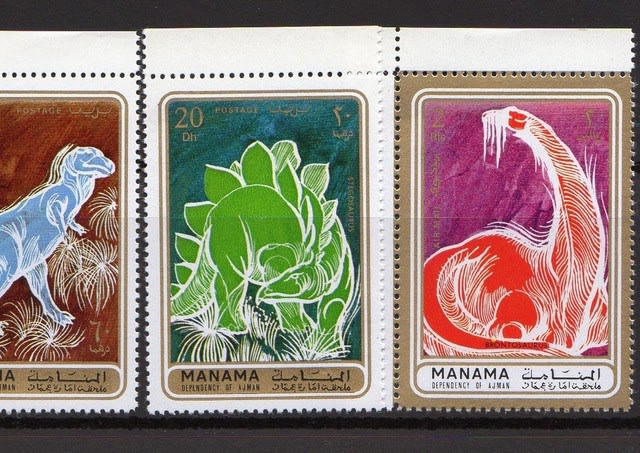

上段、ステゴサウルス、ブロントサウルス。

石油ショック以前は、石油はメジャ-と呼ばれる多国籍企業が牛耳っておりおかげで石油の値段は安く定められ産油国といえども今のように豊かではありませんでした。現在のアラブ連合が国家として成立する前その地には土侯国と言われる国家?が数多く存在し、乏しい収益を補うため英国の代理店と手を組み大量の切手を発行しました。

もちろん外国のコレクタ-や子供相手の商売ですからその国に受けそうな題材が選ばれまたあまりに大量の種類の切手が発行されたため国際機関より切手として認めないということになってしまいました。

さてこの切手は日本では土侯国切手と呼ばれ最初は、雑誌「郵趣」等でも販売していましたが後には「これは切手ではないから収集の対象にならない」と方針転換しこれは「シ-ル」であるということで抹殺?されてしまいました。

ところで、この切手は実逓便もあり(私は写真でしか見たことはない)実際はその国では使用できたそうなので(国際機関で認められない切手がなぜ流通したのかは各説があります)まるっきり無視するというのはどうでしょうか。

土侯国切手は、国名が アブダビ、アジマン(マナマ)、デュバイ、フジエラ、ラサールカイナ、シャルジャ、ウムアルキウェン となっています。 (「切手の世界」)

実は、この切手を発見した後、使用済み切手の山を漁っていた時に、この「スティラコサウルス」の使用済みを発見したのである。

辛うじて”MANAMA”の最初のほうが読める気がする。しかも、印は○ではないようだ。

正直、この使用済み切手を発見した際、そう、例えるならば「彼女、悪い女だってみんなに言われているけど、本当はこんな純粋な一面もあることを発見したんだよね、自分だけは」とのたまう純朴な青年の心境を一瞬だけ感じたことは否定できない。「悪名高き土候国の切手っぽいけど、ちゃんと使用済みもあるから、切手としての価値もあるよね」みたいな。

ただし、使用済み切手、つまり消印が押されていても安心してはいけない。例えば、「FDC」(初日印をおしたもの)だとか、記念印を押したものを、台紙から剥がした可能性も否定はできないからだ。

しかしながら、ただの土候国切手ではないと思わせる点がもう一つ。上段右端のブロントサウルスと下段右端のディアトリマの切手にご注目いただきたい。この2枚だけ「地の色」が金色であることに気づかれるだろう。この2枚は額面が他よりも高く、さらに”AIR MAIL”の表記がなされている。わざわざ、航空便用の切手を収集家の死蔵品として作るものだろうか? これは実際使用する目的で発行したのではなかろうか、という大変心許ない希望が沸いてくるのである。

怪しい。そして妖しくも美しいのである。

下段、左からマストドン、ウインタテリウム、ディアトリマ。

ところで英語版ウィキペディアによると、「マナマ」というのは、アラブ首長国連邦の内の一国、アジュマン(アジマン)首長国の「飛び地」であるそうだ。

1920年代に真珠採取業が破綻し、当時のアジュマン首長がその飛び地・マナマを「パン籠」(穀倉地帯の意味もある)とすることにし、パパイヤやレモンの木が植えられたのだそうだ。その後、野生のミツバチによる蜂蜜採取産業も盛んになった。

さらに、切手発行に関する経緯が英語版には載っていた。拙訳でご紹介しよう。

Philately(郵趣)

In 1963, Britain ceded responsibility for the Trucial States' postal systems. An American philatelic entrepreneur, Finbar Kenny, saw the opportunity to create a number of editions of stamps aimed at the lucrative collector's market and in 1964 concluded a deal with cash-strapped Ajman to take the franchise for the production of stamps for the government. Kenny had made something of a specialty out of signing these deals, also signing with the Ruler of Fujairah in 1964[2] - and getting involved in a bribery case in the USA over his dealings with the government of the Cook Islands.[3]

1963年、英国はアラブ首長国連邦の郵政システムの権限を割譲した。アメリカ人の郵趣家で起業家のFinbar Kennyは、富をもたらす郵趣市場を目的とする数々の切手発行を生み出すという機会に遭遇し、金欠のアジュマンとの協定で政府の代わりに切手を生産するという特権を得るに至ったのだ。Kennyはこのような協定にサインするために専門知識を利用し、1964年にもフジャイラの統治者とも協定を結んだ―さらにはクック・アイランドの政府との協定に関して、アメリカで贈賄事件に巻き込まれている。

These stamps, luridly illustrated and irrelevant to the actual emirate of Ajman (editions included 'Space Research' and 'Tokyo Olympic Games') became known together with stamps produced by other Trucial States at the time, as 'dunes'. Their proliferation eventually devalued them. Among these editions, following the opening of a 'post office' in Manama on July 5, 1966, were nine editions published from 'Manama, Dependency of Ajman'.[4]

こうした、けばけばしく描かれ、アジュマン首長国とは実際関連性のない(「宇宙探査」や「東京オリンピック」を含む発行)切手は、他の首長国で制作された切手と共に、’dunes’(「砂丘」の意味。所謂「土候国切手」のこと)として知られるようになるのだ。こうした切手の急増は結果的に、それ自体の価値を下げることになった。これらの発行の中には、1966年7月5日、マナマでの「郵便局」開設をうけて、’Manama, Dependency of Ajman’(「マナマ、アジュマンに属する」)として、9回の発行が行われたのである。

Few collectors would realise Manama was a remote agricultural village consisting of a few adobe houses on a plain overlooked by the Hajar Mountains.

マナマが、ハジャール山脈を望む平原にわずかな日干しレンガ造りの家からなる、飛び地の農村であることに気づいたコレクターはほとんどいなかったのだ。

(※‘edition’は「版」という意味なのだが、印刷の回数という意味で「発行」と訳している。)

以上が「土候国切手」と呼ばれるものが発行された経緯である。Finbar Kennyという郵趣家は、自分の発行したい切手を発行したいように発行する権限を得たことで、使用実態のない切手を乱発することになったのだ。

ただし、それはかなり目を引くものだった。はっきり言って、魅力的だったのである。

さて、このマナマの古生物切手であるが、1966年から1974年ころまで発行された切手の中に含まれているものなのだろうか? 果たしてそれ以降の発行による、「実態を伴った切手」であるのだろうか。謎は謎のままである。

世界的権威(スコット切手カタログのこと)に認められなくとも、大変魅力的で、「妖しく美しい切手」なのである。

【参考サイト】

・「切手の世界」 http://www.urban.ne.jp/home/shoji/arabu.htm

・ウィキペディア「土候国切手」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BE%AF%E5%9B%BD%E5%88%87%E6%89%8B

・Wikipedia “Manama, Ajman” https://en.wikipedia.org/wiki/Manama,_Ajman