ここ とここ で紹介致しました。チルコロ・マンドリニスティコ・フローラのHP に簡単な紹介があります。Giovanni Giovialeのこと(つづき) (2014.07.03)Giovanni Giovialeのこと (2014.06.28)

立川マンドリンクラブ第35回定演終わる (2016.12.11)

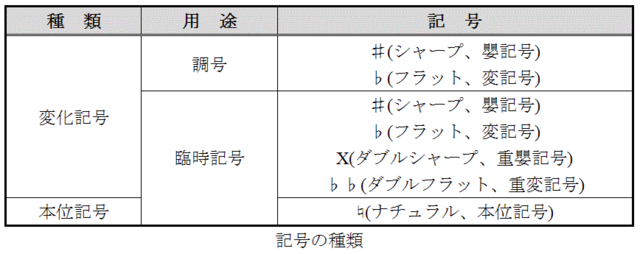

和音の種類 (2012.04.22)

調名の覚え方 (2016.08.25)

Charlie Hunt

VIDEO

ここ ここ とここ )でもご紹介しました。ここ でご紹介しました。ここ ここ )でもご紹介しました。聞いてみたいマンドリンCD(2) (2017.06.25)聞いてみたいマンドリンCD (2013.11.10)

前回 は海外のCDでしたので今回は国内のCDの中から2枚取り上げたいと思います。ここ ここ VIDEO

ご紹介 致しました。聞いてみたいマンドリンCD (2013.11.10)パガニーニのセレナータ (2014.08.19)

茶つみ 」です。夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る・・・ 背くらべ 」は中山晋平作詞、海野厚の作曲。柱の傷はおととしの 五月五日の背くらべ・・・ こいのぼり 」の歌で一番よく知られているのは近藤宮子作詞(作曲者不詳)の屋根より高い こいのぼり 大きいまごいは お父さん・・・ 甍(いらか)の波と 雲の波 重なる波の 中空(なかぞら)を・・・ 滝廉太郎も作曲 しています(作詞は東くめ)。大きな黒い 親鯉に 小さな赤い 鯉の子が・・・ 五月の歌 」という曲があります。五月の朝の少女のうた かあさんの歌 」はよく知られています。かあさんは 夜なべをして 手袋 編んでくれた・・・ おかあさん 」という曲もあります。カーネーションに寄せて 緑のそよ風 」は清水かつら作詞、草川信の作曲です。みどりのそよ風 いい日だね ちょうちょもひらひら 豆のはな・・・ 若葉 」という曲もあります。あざやかな緑よ 明るい緑よ 鳥居を包み わら屋を隠し・・・ 田植え 」をご存じの方はかなりご年配のかたでしょう。5月の歌 」(原題は「春への憧れ」Sehnsucht nach dem Frühling):モーツァルト愛する5月よ 」(Mai, lieber Mai):シューマン 5月のそよ風 」(May breezes):メンデルスゾーン 5月の歌 」(May Song):エルガー 我が母の教え給いし歌 」(Kdyz mne stará matka):ドヴォルザークおお牧場はみどり 」(中田羽後訳詞)や加藤登紀子が日本語詞をつけた「美しき五月のパリ 」(作詞、作曲者とも不詳)もあります。ママに捧げる詩(うた) 」(Mother of Mine)をNeil Reid 君の歌や本田路津子さんの日本語カバーバージョンも素晴らしいですが、ここはHayley Westenraの透き通るような歌声を今日母の日にカーネーションと共に亡き母に捧げて締めくくりたいと思います。VIDEO

ここ にあります。母の絵の個展のことなど (2014.12.04)

Jacob Reuven と彼の所属する楽団Kerman Mandolin Quartetの演奏です。VIDEO Avi Avital 、共演している楽団はVenice Baroque Orchestra です。VIDEO イスラエルのマンドリニスト (2012.12.27)

Ginger's Genealogy (ジンジャーの家系)と題するサイトThe Mandolin of Italy ”と題したイタリアのマンドリンについて述べた箇所が出てきます。***イタリアのマンドリン

(中略)

(中略)

(中略)

Sulle falde dell’Etna (エトナ山の山腹にて)という素敵なビデオクリップ***

Queen Margarita

ここ )にも出てきます。ここ )に言及しています。ここ とここ )にもアップロードされています。ここ とここ )でも取り上げました。”The Mandolin : The Serenade of Italy ”と題するブログ です。ここ とここ )も見られます。ここ )でもご紹介しました。

VIDEO

ここ に載せております。春隣 (2015.01.30)

WebOPAC )することができます。国立国会図書館で公開されているマンドリン関係資料 1 (2016.03.01)国立国会図書館のデジタルコレクション (2015.11.24)

インターネット公開されている資料 の主なものを年代順にあげてみたいと思います。図書館送信資料、国立国会図書館内限定資料 の主なものについては次のようなものがあります。国立国会図書館のデジタルコレクション (2015.11.24)

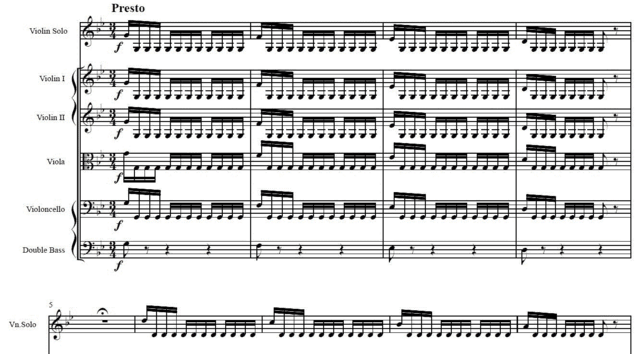

■ ペルゴレージ他 マンドリン協奏曲集ネットでの演奏 :第一楽章、マンドリンはヤコブ・ルーヴェンここ をご参照ください)ネットでの演奏1 :第一楽章、マンドリンはジュゼッペ・アネッダネットでの演奏2 :第一楽章、マンドリンはラルフ・リーネンここ ここ ■ パイジェッロ マンドリン協奏曲ネットでの演奏 :第一楽章、マンドリンはウーゴ・オルランディ

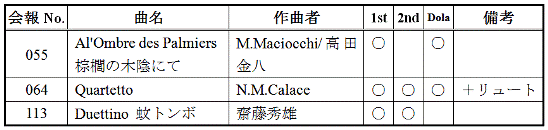

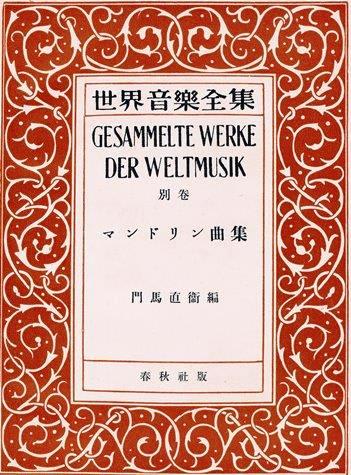

■ 日本マンドリン連盟(JMU)本部会報添付楽譜 (3曲)ここ で一部試聴できます。ここ に示されています。■ 世界音楽全集別巻第5 マンドリン曲集 (8曲)ここ でもご紹介しています。■ IMSLP (31曲)31曲がヒット します。Gimo Collection の中の曲です。Sonata for 2 Mandolins (Gimo18-19)Il Nuovo Stile dei Duetti per mandolino solo, Op.278 マンドリン二重奏曲(その3) (2017.01.04)マンドリン二重奏曲(その2) (2014.10.31)マンドリン二重奏曲 (2014.10.19)