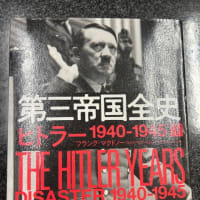

今回は1940年から1945年の第三帝国のアレコレですね(そうでしょうねぇ)

主に1941年6月に始まった独ソ戦が軸となっています。

ということで、戦争、WW2の欧州戦線そして独ソ戦の物語、といえるかと。

ポーランド侵攻を果たし、ソ連との関係を維持しつつ

次々と欧州を手中に入れていくドイツ。

そして英国への侵攻を・・・

ヒトラーの英国への思い、というか「良い関係になりたい」てな

願望がありつつも・・・チャーチルが主導する英国はドイツへの拒否一択しかない。

バトル・オブ・ブリテンの失敗。英国から一旦手を引くことになったヒトラー。

そして次に目を向け、手を伸ばしたのがソ連。

もともと「生存圏(レーベンスラウム)」獲得がドイツの目的。

この「生存圏」って言葉は、ヒトラーを語る上で出てくる言葉だけど、

分かりやすくいうと、「自給自足の経済大国になろう」ってことです。

その「生存圏」を東欧やソ連に求めた。

特にソ連は、資源と土地(作物に適しているかは?かも)

そして大勢の人々がいる。

ヒトラーはアメリカに憧れていたようだ、と書かれていました。

自給自足、そして経済大国・・・確かに理想の国。

平和な時でも、戦時中でも。

しかしヒトラーは「生存圏」を求めると同時に

「国際的ユダヤ人の陰謀」と「ソ連のボルシェビズム」の排除も信念となっている。

ユダヤ人の世界的な陰謀が、他国のドイツ排除の裏側にある。

荒唐無稽といえばそうなるが、当時のユダヤ人への嫌悪(ゴメンなさい)につながり

大勢の大衆に受け入れられてくる。

といいつつも、イデオロギーだけではない、というのも視点を変えて出てくる。

ユダヤ人の資産、金等々・・・それも目的も1つではないか?

著者であるフランク・マドノー氏は、結論として書いていることがあります。

その1つに、

ヒトラー、そしてナチス・ドイツの戦争、または思想などは

独ソ戦を紐解くことが重要ではないか?と。

私はこの言葉を読んで、ハッとした(なんか格好良い表現ですが、本当にです)

確かに・・・私もナチスのこと、WW2のこと、様々な本を読んでいるが

殆どが、西欧そしてアメリカの視点ではなかったか?

WW2の連合軍の勝利は、「オーバーロード作戦」(ノルマンディー上陸作戦)が

決定的なものとして描かれている場合が多い。

確かに、それは間違いない。

この「史上最大の作戦」が、ドイツの二面戦争を追い込んだのだから。

しかし「それだけではない」それも確かなことだと思う。

それでも、その「それだけではない」の中に独ソ戦はどれだけ入っているのか?

独ソ戦の数々の戦闘の中には、決定的なものはなかったのか?

・・・・・・それは・・・・・・違うのではないか?と。

私もナチス関連、ホロコースト関連の本を読んで気付いていたことがあります。

当時のドイツは、様々な国に侵攻し、その国を支配している。

または支配しようとしている。

その支配の仕方に、西欧と東欧では差があることは、もう周知されている。

(ですよね?)

「ウンターメンシュ」これは「劣等人種」と訳されています。

ナチスがユダヤ人やロマの人々、スラブ民族の人々を表現した言葉です。

スラブ民族には、ロシア人、ポーランド人、セルビア人などを主に表していました。

この「ウンターメンシュ」は、ドイツの奴隷にすべき人々・・・いや「人」ではない。

「人」に似た姿形をしているが「人」ではない。「人以下」である存在。

こういう思想をドイツ国民に広げていました。

これは教育にも取り入られていました(絵本や教科書などに掲載されていた)

それに対して西欧の人々は、ドイツ人と同じ「文化人」であり「人」である。

そういう考えでいたようです。

だからこそ、著者は独ソ戦をもっともっと読み解くことで、資料を得ることで

さらにナチス・ドイツを理解できる道に繋がるのではないか。

そういう意見を持っているように思えました(私には)

またヒトラーは、ドイツ国内、つまりドイツ人に

ナチス思想を浸透させることはできなかった・・・とも書いてありました。

これは経済界、そして軍部に対して、ということだと思います。

まぁ市民の多くは・・・ナチス思想に共鳴、というよりも

ヒトラー個人を崇拝(またはファン)だった気がします、私はね。

戦争が敗北続きとなり、軍人達と対立することが多くなったヒトラー。

自分に意見をいう将官を交代させることも多々ありました。

戦後、生き残った人達は、「ヒトラーと自分は距離があった」ということに必死で。

勿論、皆が「ヒトラーのお気に入り」ってことではないでしょうが

高官クラスになると、そりゃ、何らかの恩恵もあったでしょう。

経済的なこと、優遇されたこと、などなどなどなど。

ナチス。ドイツが行ったことは、当然ヒトラーに大きな責がある。

が、周囲にいた人々にも責があるのではないか?

全ドイツ国民の反対を押し切って、ヒトラーは他国へ侵攻したのか?

否。

国民が選んだ独裁者

これがヒトラー

視点を変えると、連合国軍も、「戦争後の世界」を視野に入れて行動する。

そして交渉し合う。牽制し合う。

英国とソ連。アメリカの仲立ち(仲裁)が必要となる場面も出てくる。

これはヒトラーが最初から指摘していたこと。

英国とソ連は相容れない。

ニュルンベルク裁判では、もう「あからさまに」でしたけどね。

ただ「ドイツを倒すため」だけに協調しているだけなのだから。

ソ連がドイツを倒し、欧州に分け入ってくることに懸念を示す英国。

戦後の「ソ連支配地域」がこれ以上広がらないように・・・

しかし戦争には勝たねばならない。

アメリカの支援がなければ勝つことができないのは、もう分かっている。

配慮、交渉、駆け引き・・・自由フランスのドゴールも黙ってはいない。

連合国軍が一枚岩ではないかも?だけど

枢軸国に比べたら・・・マシです。

枢軸国って主にドイツ・イタリア・日本ですけどね。

ちっとも・・・連携したり、共助したり・・・ないんですわ。

イタリア、ムッソリーニは「ヒトラー憧れの人」だったのに

もうお荷物状態になっていたようで。

そして互いに連絡しないのか?なんのために仲間になったのか?

と、極東のド田舎おばちゃんが「はて?」といいたくなる始末で(スンマセン)

日本のアメリカへの宣戦布告も、ドイツは「知りませんでした」だったしね。

ソ連は、連合国に対して

「ドイツ戦が終わったら、日本への戦争を開始する」みたいなことをいっていたようで。

(英米がどこまでスターリンを信じたかは??だけどね)

フゥ~という内容でした。

こんな調子の内容が延々と・・・分厚い本だから(笑)

読み終えました。

自分の勉強不足を思い知った本であり

新たなことを得た本となりました。

つらつらと綴りましたが・・・感想になっていない(笑)ですね。

では、全くあくまでどこまでも「私的な」感想は次で(ペコリ)

続きます・・・・・・