〈非武装・不戦エッセイ〉 その8

井上澄夫 米空軍嘉手納飛行場・一坪反戦地主

昨年の12月17日、安倍内閣が「国家安全保障戦略について」を閣議決定した。ここでは同「戦略」の内容ではなく、まず「国家」と「国家の安全保障」について考える。

※ 閣議決定された「戦略」とそれに基づく新「防衛大綱」および「中期防」については別に書く予定である。

まず手近の三省堂刊『新明解国語辞典』を見ると、国家とは「一定の領土に住み独立の統治組織を持つ人民の社会集団」とある。だがこの定義は国家なるものが不可侵の神聖なるものと思わされ、それに疑問を抱かない人びとにとっては違和感があるだろう。なぜならそういう人びとにとって国家は「人民の社会集団」を超越する〈あるもの〉だからである。単なる人間集団ではない何らかの霊的超越性を付与されないと明瞭に「国家」と感じないのである。そこはかとなくありがた味がないし、奉仕し甲斐がない。

岩波書店の91年版『広辞苑』では国家は「一定の領土とその住民を治める排他的な権力組織と統治権とをもつ政治社会」であるが、この定義も国家に至高の神秘性を求める人びとを納得させないにちがいない。国家神道が帝国臣民に仕込んだ毒はそれほどまで底深い悪影響を及ぼし続け、戦争と無縁の戦後世代まで巻き込んでいる。

こういう神秘主義的国家観は天皇を戴く大日本帝国においてはあまねく共有された社会常識だったが、その疑うべくもない常識は1945年の敗戦を経ても断絶しなかった。それは敗戦で虚脱状態の旧帝国臣民に新生日本への脱皮を志向しそれをになう力が余りに弱く、自らの戦争責任を痛切に自覚しなかったからだ。それゆえ万事「だまされた」で済ませて戦犯の追及を怠り、戦後補償に背を向けた。

こうして戦前・戦中に叩き込まれた「国家」に超越的な価値を見出そうとする心性は変わらなかった。その点では、日本社会に戦前と戦後の断絶はない。自分が〈主権在民〉原理の主体であるという根本的な意識革命はごく一部でしか起きなかったのだ。大日本帝国は崩壊し帝国陸海軍は解体されたにもかかわらず、「天皇の国」の観念は依然として敗戦国民の脳裏に生き続け、天皇制と軍隊の蘇生の基盤になった。それゆえ国家にあらがうことを今でも「犯罪」と感じ、抵抗を自粛する心理から解放されない。

『新明解』には先の定義に続けて「和語的表現は国(クニ)」とあるが、靖国参拝閣僚などが判で押したように「国のために命を捧げた英霊」とか「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた御英霊」(2013・12・26、安倍晋三談話「恒久平和への誓い」)と語るときの「国」は大日本帝国であって、日本国憲法をもつ現代日本ではない。「天皇の国」のために死んだからこそ「英霊」なのである。

しかし戦没者の死を美化して政治利用するのは許されない大犯罪である。軍国主義教育を叩き込まれ、勇んで前線におもむいた人がたとえいたにせよ、「兵隊にとられた」(徴兵で入営させられたの意─長男を戦争で失った私の祖母が繰り返した表現)人びとが本当に「国に命を捧げる決意」を固めていたのかどうか、「英霊」をかつぐ政治家たちは山ほどある戦記を片っ端から読んでみるがいい。

1・6付時事通信の記事「新追悼施設に否定的=安倍首相」にこうある。

〈安倍首相が6日夜、東京都内のイタリア料理店で俳優の津川雅彦氏らと懇談した。靖国神社に代わる新たな国立の追悼施設建設も話題になり、首相は「別の施設を造ったとしても、赤紙1枚で戦争に駆り出されて犠牲になった方のご家族は、そこにはお参りしないだろう」と否定的な考えを示した。

出席者によると、首相は「『靖国で会おう』という一言でみんな死んでいった。その魂というのは、あそこにあるんじゃないか」とも語ったという。〉

記事は「靖国で会おう」とにこやかに言い交わし……という類のステレオタイプ化された美談に安倍が呪縛されていることを暴露しているが、私家版を含む数々の戦記にはその種の神話とは無縁の応召者の最期が数多く記録されている。

ほんの一例だが、すでに物故された知人の元従軍看護婦は「お母さんとつぶやいて逝かれた兵隊さんは何人もいましたが、天皇陛下万歳と言って亡くなった兵隊さんはいませんでしたよ」と証言した。

先に引用した『新明解』の定義を煮詰めて「政府をもつ人民の社会集団」を表記しようすれば、「国家」には漢字の語義上どうしても家(いえ)観念がつきまとうので、単に国とかクニと呼ぶのが適切なのではあるまいか。それは命を捧げるべき至高の存在という虚飾まみれの観念と主体的に決別する意味においてである。

安倍首相は子どもたちに「愛国心」をすり込もうとしているが、そこでいう「国」はかつてと同様〈忠誠を誓うべき価値としての国家〉である。「国家への忠誠」こそ彼の求める「愛国心」である。

「国家の安全保障」といわれると、他のことはさておいても謹聴して聞くべき話と受け止めるのは、戦前から継承されてきた国家幻想の呪縛から解き放たれていないからである。「身捨つるほどの祖国はありや」と寺山修司は詠んだが、命を要求しない政府を求めるなら、それはクニの自治組織(コミューン)である。その自治組織は本来、人民に対し絶対に抑圧的であってはならず、秘密など保持してはならない。人民には何ごとも隠し立てしない行政運営における透明性・公開性が保障されることこそ、政府を成立させる最低限の必須要件である。それゆえクニの政府が人民に対し抑圧的・敵対的になりかけたり、隠しごとを始めるなら、人民はそういう政府を倒し、取り替えなければならない。

昨年末、安倍首相らが内輪で策定した「国家安全保障戦略」は、治安を最優先するため約42万件の「特定秘密」で武装する国家の権力維持・膨張拡大方針である。

「戦略」は「我が国(国家)の平和と安全を維持し、その存立を全うする」ために「国益」を見定めるとしている。そこでは「国民の平和と安全」も「民益」(民衆の利益)もまるで問題にならない。こう言うと政府は「国家の平和と安全が確立されてこそ、国民の平和と安全が保障される」というタテマエをオウムのように繰り返すが、人びとがあってこそ社会があるのであり、国家のおかげで、あるいは国家のために人民があるのではない。 国家などなくても人びとは生きる。それを大日本帝国が崩壊しても人びとが焼け跡闇市の修羅場を生き抜いた、あの事実が実証しているではないか。

安倍首相は「国民の皆さまのため」をよく口にするが、彼の脳裏にはそもそも〈主権在民〉原理がない。それは安倍首相が「戦後レジームからの脱却」のために現憲法を正面から踏みにじる決意を固めているからである。全否定する対象に人は依存しないものだ。 それゆえ私たちが安倍流「国家安全保障戦略」に向き合う姿勢は非協力、阻止・妨害あるいは抵抗しかない。彼らの「国家の安全保障」に対しては人民の抵抗権を鮮明に対置しなければならない。

「国家の安全保障」に身を寄せたりそれを信奉したりすることは、私たちが自分の人権を放棄し売り渡すことにほかならない。それは自ら人間をやめることである。

さて、私たちはどうやら「内なる国家」を粉砕することから始めねばならないようだ。国家幻想から解放されるなら、安倍首相らの「国家安全保障戦略」なんぞゴミに等しい。 読んでみれば、なんのことはない、いとも陳腐な固定観念で綴られた、とてつもなく出来の悪い戦意高揚のアジビラ、いかがわしい怪文書、安倍流「国体の本義」である。

ついでに記しておくと、『国体の本義』は1937(昭和12)年5月31日に文部省が全国の学校・社会教化団体などに配布し始めた。ここでは配布が始まった同年の7月7日に廬溝橋で日中両軍が衝突し、中国全土への侵略が始まったことを強調しておきたい。

かつての「国体」観念の強制と同じではないが、「自発的な」戦争協力を誘発するイデオロギー操作はそのへんの書店の一角を大きく占めて陳列されている日中戦争をシミュレート(模擬実験)するマニュアル本の山を見れば誰もが理解するだろう。自分が戦地におもむく覚悟はともかく、読売や産経の「尖閣」危機煽動で「気分はもう戦争」ムードが広がっていることは実に戦慄すべき事態である。

安倍首相らは故意に「尖閣」危機を煽動しながら戦争を準備しているが、本当に「尖閣」有事(戦争)が勃発すれば、戦場になるのは沖縄なのだ。沖縄が再び戦場になるのだ。そこを強く意識しようではないか。

空疎な観念としてしか存在しない「国家」をかつぎ「国家」の顔をしたがる者どもに踊らされるな。〈クニの自治〉を破壊し抑圧する超越的観念の強制を根底から拒否して生きよう。私たちの暮らしや労働以外に実存はない。幻想に依存すれば、幻想を操る者たちに利用されるだけであり、場合によっては命を奪われる。

国家が敗れてもなお〈ある〉山河、自然環境こそ私たちの生存の基盤である。国家依存症中毒をそろそろ根治しようではないか。

※ 『国体の本義』は今日ではまさに抱腹絶倒を禁じ得ない切り貼りイデオロギーの張りぼてであるが、忠君愛国主義の支離滅裂ぶりを理解するには役立つ。http://www.j-texts.com/showa/kokutaiah.html

2014・1・10 記

ページトップ

●「国家」および「国家の安全保障」について

井上澄夫 米空軍嘉手納飛行場・一坪反戦地主

昨年の12月17日、安倍内閣が「国家安全保障戦略について」を閣議決定した。ここでは同「戦略」の内容ではなく、まず「国家」と「国家の安全保障」について考える。

※ 閣議決定された「戦略」とそれに基づく新「防衛大綱」および「中期防」については別に書く予定である。

まず手近の三省堂刊『新明解国語辞典』を見ると、国家とは「一定の領土に住み独立の統治組織を持つ人民の社会集団」とある。だがこの定義は国家なるものが不可侵の神聖なるものと思わされ、それに疑問を抱かない人びとにとっては違和感があるだろう。なぜならそういう人びとにとって国家は「人民の社会集団」を超越する〈あるもの〉だからである。単なる人間集団ではない何らかの霊的超越性を付与されないと明瞭に「国家」と感じないのである。そこはかとなくありがた味がないし、奉仕し甲斐がない。

岩波書店の91年版『広辞苑』では国家は「一定の領土とその住民を治める排他的な権力組織と統治権とをもつ政治社会」であるが、この定義も国家に至高の神秘性を求める人びとを納得させないにちがいない。国家神道が帝国臣民に仕込んだ毒はそれほどまで底深い悪影響を及ぼし続け、戦争と無縁の戦後世代まで巻き込んでいる。

こういう神秘主義的国家観は天皇を戴く大日本帝国においてはあまねく共有された社会常識だったが、その疑うべくもない常識は1945年の敗戦を経ても断絶しなかった。それは敗戦で虚脱状態の旧帝国臣民に新生日本への脱皮を志向しそれをになう力が余りに弱く、自らの戦争責任を痛切に自覚しなかったからだ。それゆえ万事「だまされた」で済ませて戦犯の追及を怠り、戦後補償に背を向けた。

こうして戦前・戦中に叩き込まれた「国家」に超越的な価値を見出そうとする心性は変わらなかった。その点では、日本社会に戦前と戦後の断絶はない。自分が〈主権在民〉原理の主体であるという根本的な意識革命はごく一部でしか起きなかったのだ。大日本帝国は崩壊し帝国陸海軍は解体されたにもかかわらず、「天皇の国」の観念は依然として敗戦国民の脳裏に生き続け、天皇制と軍隊の蘇生の基盤になった。それゆえ国家にあらがうことを今でも「犯罪」と感じ、抵抗を自粛する心理から解放されない。

『新明解』には先の定義に続けて「和語的表現は国(クニ)」とあるが、靖国参拝閣僚などが判で押したように「国のために命を捧げた英霊」とか「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた御英霊」(2013・12・26、安倍晋三談話「恒久平和への誓い」)と語るときの「国」は大日本帝国であって、日本国憲法をもつ現代日本ではない。「天皇の国」のために死んだからこそ「英霊」なのである。

しかし戦没者の死を美化して政治利用するのは許されない大犯罪である。軍国主義教育を叩き込まれ、勇んで前線におもむいた人がたとえいたにせよ、「兵隊にとられた」(徴兵で入営させられたの意─長男を戦争で失った私の祖母が繰り返した表現)人びとが本当に「国に命を捧げる決意」を固めていたのかどうか、「英霊」をかつぐ政治家たちは山ほどある戦記を片っ端から読んでみるがいい。

1・6付時事通信の記事「新追悼施設に否定的=安倍首相」にこうある。

〈安倍首相が6日夜、東京都内のイタリア料理店で俳優の津川雅彦氏らと懇談した。靖国神社に代わる新たな国立の追悼施設建設も話題になり、首相は「別の施設を造ったとしても、赤紙1枚で戦争に駆り出されて犠牲になった方のご家族は、そこにはお参りしないだろう」と否定的な考えを示した。

出席者によると、首相は「『靖国で会おう』という一言でみんな死んでいった。その魂というのは、あそこにあるんじゃないか」とも語ったという。〉

記事は「靖国で会おう」とにこやかに言い交わし……という類のステレオタイプ化された美談に安倍が呪縛されていることを暴露しているが、私家版を含む数々の戦記にはその種の神話とは無縁の応召者の最期が数多く記録されている。

ほんの一例だが、すでに物故された知人の元従軍看護婦は「お母さんとつぶやいて逝かれた兵隊さんは何人もいましたが、天皇陛下万歳と言って亡くなった兵隊さんはいませんでしたよ」と証言した。

先に引用した『新明解』の定義を煮詰めて「政府をもつ人民の社会集団」を表記しようすれば、「国家」には漢字の語義上どうしても家(いえ)観念がつきまとうので、単に国とかクニと呼ぶのが適切なのではあるまいか。それは命を捧げるべき至高の存在という虚飾まみれの観念と主体的に決別する意味においてである。

安倍首相は子どもたちに「愛国心」をすり込もうとしているが、そこでいう「国」はかつてと同様〈忠誠を誓うべき価値としての国家〉である。「国家への忠誠」こそ彼の求める「愛国心」である。

「国家の安全保障」といわれると、他のことはさておいても謹聴して聞くべき話と受け止めるのは、戦前から継承されてきた国家幻想の呪縛から解き放たれていないからである。「身捨つるほどの祖国はありや」と寺山修司は詠んだが、命を要求しない政府を求めるなら、それはクニの自治組織(コミューン)である。その自治組織は本来、人民に対し絶対に抑圧的であってはならず、秘密など保持してはならない。人民には何ごとも隠し立てしない行政運営における透明性・公開性が保障されることこそ、政府を成立させる最低限の必須要件である。それゆえクニの政府が人民に対し抑圧的・敵対的になりかけたり、隠しごとを始めるなら、人民はそういう政府を倒し、取り替えなければならない。

昨年末、安倍首相らが内輪で策定した「国家安全保障戦略」は、治安を最優先するため約42万件の「特定秘密」で武装する国家の権力維持・膨張拡大方針である。

「戦略」は「我が国(国家)の平和と安全を維持し、その存立を全うする」ために「国益」を見定めるとしている。そこでは「国民の平和と安全」も「民益」(民衆の利益)もまるで問題にならない。こう言うと政府は「国家の平和と安全が確立されてこそ、国民の平和と安全が保障される」というタテマエをオウムのように繰り返すが、人びとがあってこそ社会があるのであり、国家のおかげで、あるいは国家のために人民があるのではない。 国家などなくても人びとは生きる。それを大日本帝国が崩壊しても人びとが焼け跡闇市の修羅場を生き抜いた、あの事実が実証しているではないか。

安倍首相は「国民の皆さまのため」をよく口にするが、彼の脳裏にはそもそも〈主権在民〉原理がない。それは安倍首相が「戦後レジームからの脱却」のために現憲法を正面から踏みにじる決意を固めているからである。全否定する対象に人は依存しないものだ。 それゆえ私たちが安倍流「国家安全保障戦略」に向き合う姿勢は非協力、阻止・妨害あるいは抵抗しかない。彼らの「国家の安全保障」に対しては人民の抵抗権を鮮明に対置しなければならない。

「国家の安全保障」に身を寄せたりそれを信奉したりすることは、私たちが自分の人権を放棄し売り渡すことにほかならない。それは自ら人間をやめることである。

さて、私たちはどうやら「内なる国家」を粉砕することから始めねばならないようだ。国家幻想から解放されるなら、安倍首相らの「国家安全保障戦略」なんぞゴミに等しい。 読んでみれば、なんのことはない、いとも陳腐な固定観念で綴られた、とてつもなく出来の悪い戦意高揚のアジビラ、いかがわしい怪文書、安倍流「国体の本義」である。

ついでに記しておくと、『国体の本義』は1937(昭和12)年5月31日に文部省が全国の学校・社会教化団体などに配布し始めた。ここでは配布が始まった同年の7月7日に廬溝橋で日中両軍が衝突し、中国全土への侵略が始まったことを強調しておきたい。

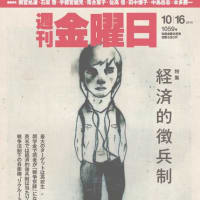

かつての「国体」観念の強制と同じではないが、「自発的な」戦争協力を誘発するイデオロギー操作はそのへんの書店の一角を大きく占めて陳列されている日中戦争をシミュレート(模擬実験)するマニュアル本の山を見れば誰もが理解するだろう。自分が戦地におもむく覚悟はともかく、読売や産経の「尖閣」危機煽動で「気分はもう戦争」ムードが広がっていることは実に戦慄すべき事態である。

安倍首相らは故意に「尖閣」危機を煽動しながら戦争を準備しているが、本当に「尖閣」有事(戦争)が勃発すれば、戦場になるのは沖縄なのだ。沖縄が再び戦場になるのだ。そこを強く意識しようではないか。

空疎な観念としてしか存在しない「国家」をかつぎ「国家」の顔をしたがる者どもに踊らされるな。〈クニの自治〉を破壊し抑圧する超越的観念の強制を根底から拒否して生きよう。私たちの暮らしや労働以外に実存はない。幻想に依存すれば、幻想を操る者たちに利用されるだけであり、場合によっては命を奪われる。

国家が敗れてもなお〈ある〉山河、自然環境こそ私たちの生存の基盤である。国家依存症中毒をそろそろ根治しようではないか。

※ 『国体の本義』は今日ではまさに抱腹絶倒を禁じ得ない切り貼りイデオロギーの張りぼてであるが、忠君愛国主義の支離滅裂ぶりを理解するには役立つ。http://www.j-texts.com/showa/kokutaiah.html

2014・1・10 記

ページトップ