先月は例会当日台風襲来。万止むを得ず中止。今回の例会が154回だが現在まで中止したのは2回のみ。

私は151回・152回不参加、153回が中止なので4回振りの参加。

今回(10月19日)は「ススキの大草原曽爾高原(そにこうげん)散策」。

ぬるべの郷とは案内書に「本朝事始」(ほんちょうことはじめ)にこの曽爾の郷に漆部造(うるしべのみやつこ)を置いたので、これが日本のウルシ塗りの始まりといわれていると書かれている。大昔からウルシを採取し朝廷に奉っていたようだ。

現在はススキで一面が覆われた草原で毎年3月には山焼きが行われる。

ここのススキは昔から在所地区の屋根の材料として使われていたが、時代とともに年々使用が減り、一時は杉の植林計画が出たが、村ではこの素晴らしい景観が杉に代わるのは忍びないと奈良県に保護を要請。約40haの草原は生き残ったようだ。今はこの地区の人たちがススキ以外の植物の育成を抑えるよう努めている。

さて、集合時間になってもバスが来ない。当番がバス会社に電話。なんとバス会社が日程取り違えたそうだ。 こんなこともあるので、前日再確認しようと申し合わせる。バスが来るまで暫時散会。予定より1時間遅れで出発。

こんなこともあるので、前日再確認しようと申し合わせる。バスが来るまで暫時散会。予定より1時間遅れで出発。

バス会社も申し訳ないと当初予定の一般道を使わずすぐに高速に入る。名二幹名港トリトンに入り遅れを取り戻そうと奮発。できてから初めて通る。結構海面から高い位置を通っているのがよく分かる。

目的地曽爾高原に11時30分に到着。

当初の到着予定12時。途中休憩時間を短縮したにしても早く着いた。食事は国立曽爾青少年の家でバイキングとなっている。

自然の家まで行くのに壁のような急坂が待ちかまえている。バスを降りてすぐに急坂なので喘ぎながら登る。

やっと到着したものの時間厳守のため12時前には入れず。小学生から大学生まで大勢来ているようだ。

待つうちに食堂に入る時間になるがまず入る心構えの説明を聞かなくてはならない。

手洗・乾燥・アルコール消毒・盆と食器・箸とスプーンをとって料理をとるよう説明あり。食後は必ず布巾で自分のテーブルを拭き食器類を所定の方法で返却と細かく規定されている。食器の返却場所には仁王立ちしたおばさんが、返却の仕方をチェック。 無事返却終わって外に出る。

無事返却終わって外に出る。

午後2時半までにバス停に集合することとし、随時散策開始。

空にトンビが1羽悠々と旋回。恐らく餌を探しているのだろう。

標高差125メートルの亀山峠(810メートル)へ向かうがここも急坂で階段なので一層大変。

それでも健脚者は標高996メートルの山へ行き峠に戻ってさらに反対側の亀山を往復してくるが、私は峠げ一杯一杯。無理すると下りに支障が出そうなのであきらめる。

写真右上の尖った山は屏風岩。昨年桜のシーズンにこのクラブで行った処。あの時は延々と坂を登りクタクタになったが、満開の桜と景色に疲れが吹き飛んだことを思い出す。

私より10分以上あとから小学生が集団で上ってくるがあっという間に追いつき追い越される。

峠から見たお亀池(湿地として希少植物がみられる)。

峠を降りて休憩所で一休み。背中汗まみれ。タオルを背中に通しなんとか拭き取る。

少し周辺を散策。

遠方にススキが光って見える。

バス停まで今度は急坂を下るが、下りながらこの坂を登ったとき喘いだのがよく分かる。

バス停に戻ったのは私一人。

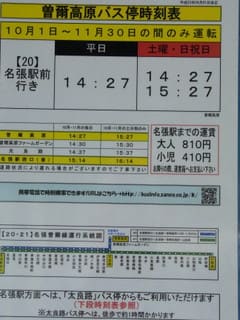

バス停に10人ほどの団体が路線バスを待っていた。1日一本。来るときはどうしたんだろう 団体はこのバスを待っているようだ。

団体はこのバスを待っているようだ。

曽爾高原バス停から1時間ほど歩くと日に6本くらいのバスが止まる太郎路というバス停があるようだが。

2時半全員集合。帰りは予定通りの行程で3時間かかった。午後5時半到着解散。

このところ、低い山とはいえ今月3回目の山。

自分で元気な証拠と悦に入っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます