大正5年築の木造三階建、井出野旅館

瓜生坂の一里塚

あまり綺麗に手入れされてませんが、何となく両塚が残されていました。(日本橋から45里)

狭い下り坂に入ります。

瓜生坂

長坂石仏群

長坂石仏群

なんでこんなに石仏石塔があるかというと、

この坂途中に明治初頭に廃寺になった「大応院」というお寺があったからのようです。

江戸から数えて二十五番目の宿場、望 . . . 本文を読む

日本橋から24番目の宿場である八幡(やわた)宿の八幡神社山門前にて

千曲川を渡り、八幡宿の入り口あたりを走っていると

井戸湧水を祀ったと思われる石碑がありました。

御井大神、生井大神という井戸の守護神です。

生井の字には「生まれる+井戸」だと思うので

安産と関係あるんじゃないでしょうか?

違うかな?

いずれにしても、この辺りは井戸を大切にしているようです。

. . . 本文を読む

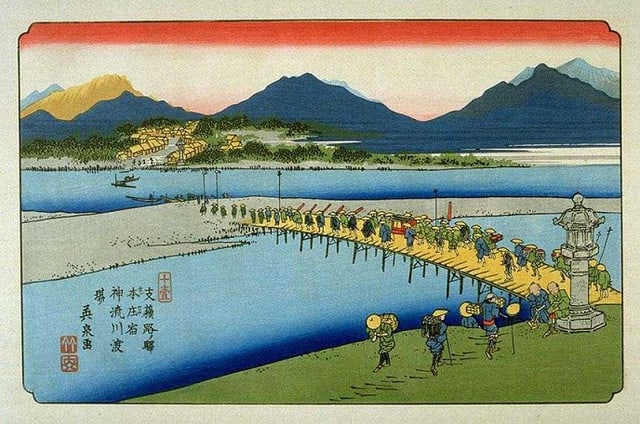

写真は中仙道、朝の揖斐川

記録が追いつかず、行動が先行してしまい、ブログ投稿が大幅に遅れています。

旧日光街道は今年前半に終了しており、後半は中途の塩名田宿でストップしていた旧中仙道を再開し、今日現在で関が原宿に至っています。

コロナ禍ではありますが、一人旅なんで全く問題ありません。

山の中では全く人に会わないこともあります。

中仙道、水清き長良川

遅れた旅の記録を適当に処理し . . . 本文を読む

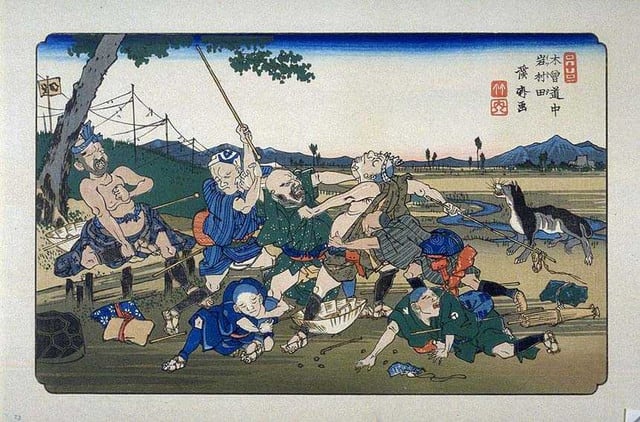

岩村田宿(英泉作)

この浮世絵が面白い!

他の栄泉の木曾街道六拾九次とは全く異なる作品ですね。

ちょっと調べてみたんですが、座頭の喧嘩らしいです。

参考:浮世絵に聞くより以下抜粋

----------

総括すると、岩村田は南の甲斐からの道と、北の信濃・越後からの道とが交差し、古くから甲信越の交通の要地と確認できます。なかでも注目すべきは、前述の信玄ゆかりの龍雲寺が当所にある理由でもあるので . . . 本文を読む

御代田の一里塚と浅間山

江戸日本橋より41里目

千ケ滝湯川用水温水路

1965年、柏木小右衛門が開削した農業用水路です。

浅間山の雪解け水や湧水は冷たいので、そのままでは稲作には適しません。

そこで、浅くて幅広く長い用水路(全長934m、幅20m、深さ0.2m)を作り、太陽熱で水温の上昇を図るという、先人の知恵による農業土木遺産です。

「コロンブスの卵」的発想ですね。

素晴らしい

-- . . . 本文を読む

沓掛宿のローソンから出発(先輩撮影)

朝、出発する前にローソンで食料調達をしました。

そのローソンに大学時代の先輩が応援に来てくれました。

たまたま軽井沢近辺にいた先輩(2名)が私のFBをみて、わざわざ出発前に激励に来てくれたのでした。

(本当に有難うございました。

嬉しかったです。)

二十三夜塔と木の根元に数体の小さな石仏

沓掛時次郎がこの木陰で休んでいそうな感じがします。

. . . 本文を読む

軽井沢の別荘って凄いんだね‼

たまげました。

ハィ

碓氷峠のつづきです。

細い道が続き、人のすれ違いができないです。

。

何度も団体さんのために端によって待機しました。

小さな沢もありました。

(次の画像、危険につき、嫌な人は目の焦点を合わさずサッと飛ばして次の画像までいってください。

ただ、これが自然の山の姿です。)

石の上で見つけた回虫?

白い糸みたいなもの . . . 本文を読む

やたら沢山咲いていた花(花の名前はわかりません)

川久保薬師堂

碓氷峠の無事通過を願うための薬師堂だが、集会所にもなっているようです。

中にはTVもあるのでそうでしょう。

薬師の湧水

綺麗な湧水です。。

一口、飲んでみましたが、冷たくておいしい。

(その後、お腹は壊さなかった。)

昔、この湧水でトコロテンを商う茶屋があったらしいです。

だから、この辺りを心太坂というらしい。

. . . 本文を読む

スカッとした紺碧の空と妙義山塊

東京から一番早く着ける方法をネットでしらべ、朝8時過ぎに松井田駅に着くことができました。

碓氷峠を越えるまで松井田駅からはコンビニもなく、普通の食料店、飲食店もないので東京のコンビニで食料調達し、飲料水は碓氷峠の入り口から軽井沢まで自動販売機はありませんので、峠入口の手前の坂本宿にて最終調達する予定にしました。

ただ、横川駅には峠の釜めしの「おぎのや」があ . . . 本文を読む

石仏石塔群(誰かが野の花を供えていた)

杉並木

安政遠足(あんせいとおあし)の図

これは街道沿いの貯水塔であるのですが、

中仙道を疾走する安中藩士

の姿が描かれていました。

-----安政遠足-----ウィキペディアより

安政遠足(あんせいとおあし)とは、1855年(安政2年)、安中藩主板倉勝明が藩士の鍛錬のため、藩士96人に安中城門から碓氷峠の熊野権現神社まで走らせた徒歩競 . . . 本文を読む

雨で増水する碓氷川

高崎のホテルは起きたら朝から雨でした

カッパを着て早々に出発

今日は、JRで板鼻宿の群馬八幡駅に向かい、昨日の最終ポイントまで戻り、坂本宿手前の横川駅までたどり着きたいと思っていました。

約24キロほどかと計算したのですが、標高差はわからないので、もしかすると途中ギブの可能性があるかな、とも思っていました。

ただ、次回の中仙道旅ラン出発地点から碓氷峠までの標高差を . . . 本文を読む

中仙道脇の小さな薬師堂(神保原にて)

畑時能(はたときよし)首塚

-----ウィキペディアより-----

畑 時能(はた ときよし、正安元年9月15日(1299年10月10日) - 興国2年/暦応4年(1341年))は南北朝時代・南朝方の武将。六郎左衛門。畑胤時の次男。

(中略)

新田義貞の側近で、後代に新田四天王の一人に数えられた。

畑氏の出自は『姓氏家系大辞典』では秦氏、『苗字尽略 . . . 本文を読む

この7月から8月の初めまでは暑い日が続き、8月からは雨が降り続き冷夏である。

まるで、梅雨と夏の逆転現象だ。

その雨続きの最中に一泊二日で旧中仙道ランに行ってきた。

初日は炎天下、翌日は大雨から蒸し暑い曇りという天候であったが、それなりの中仙道を楽しむことができたので、忘れないうちに記録しようと思う。

本庄駅に着いたのは9時ごろで、前回のラン執着地点の本庄駅入口交差点までの途中にあるコンビニ . . . 本文を読む

静かな中仙道脇にたつ、百庚申(誰もいないのだ)

正明寺参道口

写真、真ん中の石碑は二十二夜塔だ。

これは、人間が月に深い愛着を抱いてきたということに関係した信仰、月待ち信仰による供養塔である。

二十二夜塔は、新月から二十二日の夜に人々が集まり、飲食を共にし、経などを唱えて、月の出を待ち、拝み、安産祈願、悪霊を追い払うという月待ちの行事を行った女人講中で、その供養のために造立した塔なのだ . . . 本文を読む