ファミリーマートが24時間営業を見直す検討を始めたと報じられています。

コンビニに限らず、ファミレスやガソリンスタンドなど、24時間営業を行う商業施設は多く、最近では「磯丸水産」や「目利きの銀次」など居酒屋チェーン店でも24時間営業を行う店舗もあります。

24時間営業を行うには理由があり、まず、日常品を扱う商業施設では「認知度」が重要で、そこに「その施設が営業している」を認知されることが実際にお店に立ち寄る「利用度」も高くなる傾向にあります。認知度と利用度は相関関係にあり、特にコンビニは熾烈な出店競争のもとにありますので、そこに理由があるのがひとつ。

次に、老舗コンビニチェーン「セブンイレブン」の名前のとおり、コンビニエンスストアが我が国に導入された当初は7時から23時までの16時間営業を行うのが定番でしたが、店舗の支出である固定費(家賃とか電気代)のうちを人件費を考えた場合、16時間分の人件費に開店準備(1時間)閉店処理(1時間)、つまり18時間分の人件費がかかっていたものに、6時間分の人件費(時給1,500円と仮定して9,000円)を足し合わせれば、24時間営業を行って少しでも売り上げを伸ばした方が最終的な利益(=コンビニの利益率は30%程度と言われていますので30,000円売りあげればトントン)は多くなるという理由があります。

こうした事で何が起こったかと言うと、日本の労働生産性の低さが目立つようになってきました。労働生産性は労働者1人当たりで生み出す成果、あるいは労働者が1時間で生み出す成果を指標化したもので、日本の労働生産性の動向2016年版/日本生産性本部ではOECD加盟国34か国中21番目という状況でもあります。同じ資料で日米の産業別比較をしているのですが、化学(143.2%)や機械(109.6%)で米国を上回り、輸送機械(92.7%)でも遜色ない状況でありながら、サービス産業をみると、運輸(44.3%)や卸売・小売業(38.4%)、飲食・宿泊(34.0%)などの主要分野で極めて格差が出てしまっているのが特徴です。

きれいな言い方をすれば、日米比較で、運輸、卸売・小売、飲食・宿泊等のサービス産業では、同じお金で米国よりもはるかに人手がかかった良いサービスを受けられるという事を示していて、さすが「おもてなし」の国!などと思う部分もありますが、問題はそう簡単でもありません。

悪い言い方をすると、こうしたサービス産業では収益性が低いにも関わらず、一方、淘汰されない状況が起きているという状況なのであって、それを維持できているのは、パートやアルバイトなど、低コストの労働力が潤沢に供給され、且つ、低金利政策で事業の維持コストがかからない部分があると思うのです。

コンビニエンスストアに代表される家族経営のような小規模事業体は、労働生産性が低くても「なんとか食っていける」程度にサービスを提供し続けられ、コンビニの熾烈な出店競争を低金利政策が支え、新たな店舗を増やしても「なんとか食っていける」程度にやっていける…但し、コンビニ本社にとっては利益拡大につながる…そういう構造なのだと思います。

ただ、今回の深夜営業見直しについての議論は、これまで許されていた構造が変化しつつある話であるはずです。これまで深夜営業を行えばそこそこに売り上げが見込め、深夜時間帯での勤務を望む労働者もいましたので、このシステムはそれなりに廻ってきましたが、ここ数年来、深夜の客足が止まり、労働者の確保も難しく、且つ、人件費の上昇が進んでいます。こうなると深夜営業は割に合わない。

故に見直しであって、深夜営業する店としない店が出ることがあれば、労働条件の改善にも進むはずで、これは良いことなのだと思います。

コンビニに限らず、ファミレスやガソリンスタンドなど、24時間営業を行う商業施設は多く、最近では「磯丸水産」や「目利きの銀次」など居酒屋チェーン店でも24時間営業を行う店舗もあります。

24時間営業を行うには理由があり、まず、日常品を扱う商業施設では「認知度」が重要で、そこに「その施設が営業している」を認知されることが実際にお店に立ち寄る「利用度」も高くなる傾向にあります。認知度と利用度は相関関係にあり、特にコンビニは熾烈な出店競争のもとにありますので、そこに理由があるのがひとつ。

次に、老舗コンビニチェーン「セブンイレブン」の名前のとおり、コンビニエンスストアが我が国に導入された当初は7時から23時までの16時間営業を行うのが定番でしたが、店舗の支出である固定費(家賃とか電気代)のうちを人件費を考えた場合、16時間分の人件費に開店準備(1時間)閉店処理(1時間)、つまり18時間分の人件費がかかっていたものに、6時間分の人件費(時給1,500円と仮定して9,000円)を足し合わせれば、24時間営業を行って少しでも売り上げを伸ばした方が最終的な利益(=コンビニの利益率は30%程度と言われていますので30,000円売りあげればトントン)は多くなるという理由があります。

こうした事で何が起こったかと言うと、日本の労働生産性の低さが目立つようになってきました。労働生産性は労働者1人当たりで生み出す成果、あるいは労働者が1時間で生み出す成果を指標化したもので、日本の労働生産性の動向2016年版/日本生産性本部ではOECD加盟国34か国中21番目という状況でもあります。同じ資料で日米の産業別比較をしているのですが、化学(143.2%)や機械(109.6%)で米国を上回り、輸送機械(92.7%)でも遜色ない状況でありながら、サービス産業をみると、運輸(44.3%)や卸売・小売業(38.4%)、飲食・宿泊(34.0%)などの主要分野で極めて格差が出てしまっているのが特徴です。

きれいな言い方をすれば、日米比較で、運輸、卸売・小売、飲食・宿泊等のサービス産業では、同じお金で米国よりもはるかに人手がかかった良いサービスを受けられるという事を示していて、さすが「おもてなし」の国!などと思う部分もありますが、問題はそう簡単でもありません。

悪い言い方をすると、こうしたサービス産業では収益性が低いにも関わらず、一方、淘汰されない状況が起きているという状況なのであって、それを維持できているのは、パートやアルバイトなど、低コストの労働力が潤沢に供給され、且つ、低金利政策で事業の維持コストがかからない部分があると思うのです。

コンビニエンスストアに代表される家族経営のような小規模事業体は、労働生産性が低くても「なんとか食っていける」程度にサービスを提供し続けられ、コンビニの熾烈な出店競争を低金利政策が支え、新たな店舗を増やしても「なんとか食っていける」程度にやっていける…但し、コンビニ本社にとっては利益拡大につながる…そういう構造なのだと思います。

ただ、今回の深夜営業見直しについての議論は、これまで許されていた構造が変化しつつある話であるはずです。これまで深夜営業を行えばそこそこに売り上げが見込め、深夜時間帯での勤務を望む労働者もいましたので、このシステムはそれなりに廻ってきましたが、ここ数年来、深夜の客足が止まり、労働者の確保も難しく、且つ、人件費の上昇が進んでいます。こうなると深夜営業は割に合わない。

故に見直しであって、深夜営業する店としない店が出ることがあれば、労働条件の改善にも進むはずで、これは良いことなのだと思います。

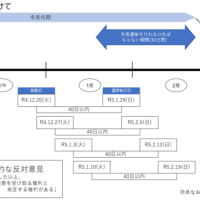

![[新型コロナ対策]国税は申請で一年間の納税猶予ができる](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/14/2f/9a0b9ab663e9db94059e95ad45cb3a47.png)