袋田の滝を掲載して、日本3大名瀑布を思い出してみました。日光華厳の滝は何度も行っていますが、家族写真の中です。紀州那智の滝を見たのは、1960年3月、瀞八丁にプロペラ船を見に行った時でした。悠久の大地を蕩々と流れる・・たった半世紀です、今年行かれたうたのすけさんの写真と変わりません。滝を一望出来る場所も限られています。

鳥居から先、長い階段が続きます。うたのすけさんも書いてます、「上を見ると溜め息が出ますので足元だけを見つめ」まさにその通りでした。

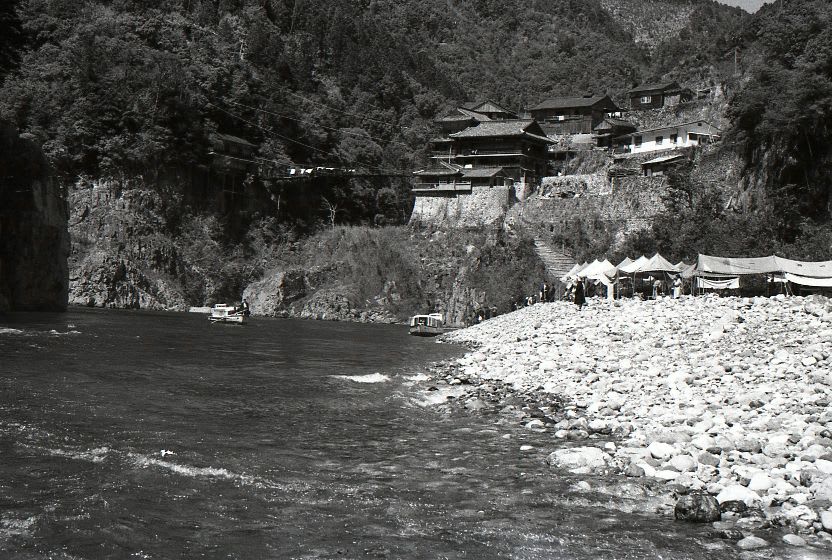

学生生活2年目でした。奨学金を貯めてやっと買った1眼レフカメラ、カラーフィルムなど高嶺の花の時代でした。モノクロで現像だけラボに依頼して、引き伸ばしは写真部の暗室を借りて、自前です。その当時、町の写真やさんには、貸し暗室なるものがあり、機材一式が備えられ、現像定着薬と印画紙を買い、時間賃料を払って作業したものです。デジカメ自家プリントの時代の若者には、“ウッソー”の世界でしょう。しかも、印画紙すら高いので、今では死語と化した「名刺判」が主体でした。

光と陰だけで表現すると“真”が写せる・・・今でも信じて、止まないのですが、世はデジカメの時代です。時折モノクロ撮影をするのですが、引き伸ばしをラボに依頼をすると“目の玉が飛び出る”料金です。やむを得ず、引き伸ばし機一式購入し、商売ものの狭い暗室で引き伸ばしに挑んでいましたが、寄る年波、暗い暗室内では鳥目でピントが合いません。身動き出来ない狭い空間で、腰が!?!ついに断念!“安い”カラー写真の軍門に下る事にしました。

金はなくとも若さはあったのでしょう、滝を遠望した後、滝壺まで下って見上げた写真を撮りました。しかしこんなもの、滝の撮影は難しい、骨折り損のくたびれ・・・!!!!