今年も奈良国立博物館で「正倉院展」が開催されています。

毎年大混雑必至の正倉院展。

たまたま今日の午前の仕事がキャンセルになったので、平日だと空いているかと思って、

朝8時半に着くように出かけてきました。

が、すでにこんな状態。

とりあえず最後尾にならびました。

待っているうちに列が三重になってしまいました・・・

入館すると、館内は空いていて、快適に天平時代の様々な品を堪能することができました。

1時間ほどして出てくると、そのときはもう入館待ちの列はありません。

もしかして9時半頃に来るのがいいのかもしれませんね。

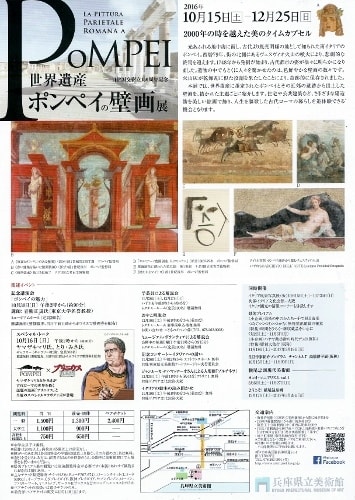

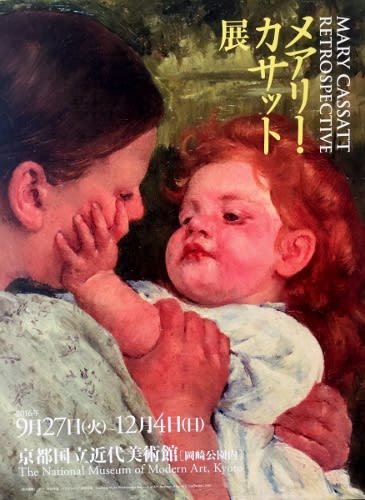

博物館の壁の広告。

例によって、図録は買わず、絵葉書を購入。

漆胡瓶

鳥木石夾纈屏風 第一扇、第二扇

大幡残欠

浅緑地鹿唐花文錦大幡脚端飾

楩楠箱

粉地金銀絵八角長几

銀平脱龍船墨斗

その他、象牙や鯨の骨の笏。

大魚骨笏。

牙櫛

アンチモン塊

和同開珎

大幡脚

瑠璃玉付玉

さて、博物館の地下にあるcafeで「正倉院展限定 特別薬膳弁当」が売られていると事前に確認してあったので、

観覧後、そこで薬膳弁当をいただきました。

朝食を食べてこなかったので、朝食代わりです。

先日平城宮跡を散策した時に拾ったドングリを持って行って、鹿に見せてみると、

鹿が寄ってきて、手から食べます。

会場でゲットしたこれからの展示のパンフレット。

毎年恒例となってる年末年始の「おん祭と春日信仰の美術」。

これまた毎年恒例の「お水取り」

四月には「快慶」

裏を見ると「運慶」。これは東京国立博物館。

ひょっとして両方で「運慶・快慶」展を開催?

そして夏には「源信 地獄・極楽への扉」

博物館の外では記念切手「正倉院の宝物」を発売中でした。

今回展示されている漆胡瓶・浅緑地鹿唐花文錦大幡脚端飾 の入っている第二集・第三集を購入。

昼ご飯は朝作った弁当を部屋に戻ってから。