『前科者のクリスマス』

むすんで ひらいて

てをうって むすんで

股開いて てをうって …これから どうなさるの?

――私が<浅川マキの世界>を語ろうとすれば、それは彼女がブルース調の歌を唄うひとりの女性歌手というだけではありません。1960年代初めに独り田舎から上京、1968年という<激動期>の幕開けを時代背景に、<新宿>という街中に芽生えた新たな文化創造の空間<アンダー・グラウンドの世界>へ登場して、1970年代にかけてひとつのポジションを確立していったからでしょう。それはある意味、私と同世代の人びとが<新宿>を媒介とした時間を共有できたからともいえます。

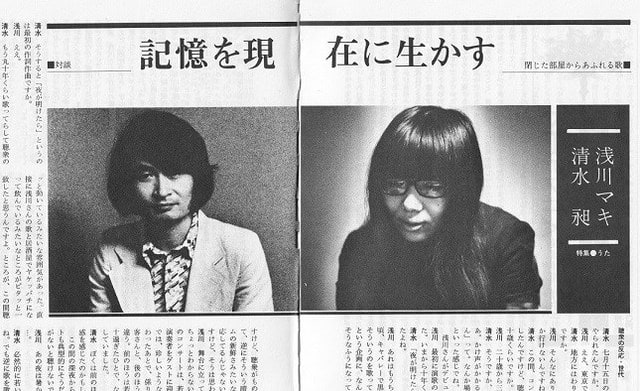

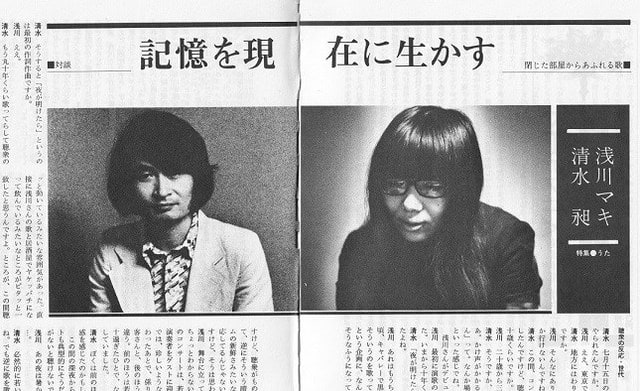

『現代詩手帖』という冊子が1977年9月号に『特集=うた <声>とは何か』という企画を設けています。このなかで浅川マキは詩人・清水昶と『記憶を現在に生かす』をテーマに対談を行っていますが、清水は浅川マキに対し上京の動機や歌手を始めた経緯などを尋ねています。

清水:やはり歌手になりたいという一念で出てらしたんですか。

浅川:すこし役場に勤めていたんです。そのあとで…都会に出たかった(笑い)。

清水:その時は歌手になりたいとか…。

浅川:そこまでは…。

清水:最初の仕事は何なのですか。身上調査みたいだな(笑い)。

浅川:東京に出てきたとき自動車のタイヤの会社になんとか就職できまして、それだけではだめで、思いついたのが、のど自慢にでることでした。たまに賞金があったりして、アルバイトみたいでした(笑い)。のど自慢に通っている仲間から「キャバレーで唄わないか」と誘われて。(中略)…わたしは声が低かったものでいつも学校の音楽の成績はいちばん悪い、先生のせいだと思っているのですけど(笑い)。

浅川マキはエッセイ『こんな風に過ぎて行くのなら』のなかで、次のように述べています。

〔…1960年代、わたしは北陸の小さな漁師町に暮らし、役場で国民健康保険の係だった。家を出た。母と妹が残った。

新宿の街には惹かれた。わたしは、思い切り裾の広がったドレスを買うと、あちこちのキャバレーの裏口を入って行く。「あの、こちらで、歌手としてオーディションしてみて、もらえないかしら」。一枚だけのドレスは日を追うごとに汗のにおいがしみつく。大きなバックに詰め込んで、また新宿を歩く。

深夜のジャズ喫茶の片隅に座った。始発が出るころまで目を閉じている。黒いスピーカから大音量で流れているモダンジャズのなかで、ときには奇妙な安らぎのような不思議な眠りに落ちた。ジョン・コルトレーンや、チャーリー・パーカーのサキソフォン、それは黒人の男の体温だ。

だが、店の男はたまには歌手のレコードもかけてくれる。それが決まってマヘリア・ジャクソンの黒人霊歌と物憂い都会の女ビリー・ホリディの歌だった。黒人霊歌は北陸に流れていた演歌とどこか似かよっている。親しみを覚えてのめり込んでしまった。〕(「歌手の通過した日々」から)

以前、浅川マキを特集した小冊子を手にしたことがあるのですが、「役場で国民健康保険の係だった頃」の写真が掲載されていました。どこにでもいる田舎の娘さん風でした。そんな彼女が都会へでて、<激動期>新宿の街で「アングラの女王」として花開いていくのですからね。――彼女が<時代>に間にあったのか、<時代>が彼女を招いたのか。

対談は続く――

浅川:(略)…ただ歌はそのときどきでいろんな想いで受けとめられるのでしょうか。まあ、小さなライブ・ハウス、この間の夜中のコンサート、そんなことでも、なにか違うかもしれませんね。

清水:いっぱい入ったから張り切って歌うとか、そういうことでもないわけですか。

浅川:あまりそういうことはないんですけど(笑い)。

清水:もうやめちゃおうっていうこともあるでしょ。

浅川:わたしはコンサートでもうだめだと思う時がありまして、でも用意した曲目は歌うんです。なんだかしっかり歌っても薄れていく時がどうしてもあって、その時はアンコールされてもできないという状態で、もう全部だめだと認めて帰ってきちゃう(笑い)。それは何なのかよくわからなくて、一所懸命歌ってもなにか薄れていく日がある。

――浅川マキが『夜が明けたら』と同時に発表した『かもめ』という歌は、水夫が片思いを寄せた港町の娼婦に対する殺人事件をモチーフにしたものです。エッセイのなかで、『かもめ』について次のように記述しています。

〔…1968年の暮れ、寺本幸司さんは、新宿のアンダー・グラウンド・シアター『蠍座』でわたしという歌手の初めての公演を成功させたのだ。演出と詩のすべては、寺山修司さん。その詩たちに山木幸三郎さんが作曲、編曲した。そして寺本さんはその公演を録音した。それが、わたしのレコード・デビューになった。

「…かもめ、かもめ、笑っておくれ」娼婦に恋した成り上がりの男のうた、寺山修司の『かもめ』は長い詩だ。山木さんがメロディに乗せた。わたしは、自分の感情のすべてを排して歌う。すると、『かもめ』の世界は、生き物のように暗闇の客席を漂ったのかも知れない。そして、地下の劇場が閉ざす黒い壁に澱む。 〕

後年、1980年代にはいって浅川マキはNHK・FMで短い期間、DJを務めていた時期がありました。そのなかで彼女は低い声で「…あるとき、パチンコ屋で玉をはじいていたら有線放送から『かもめ』が流れてきてね、くら~い気持ちになって…(笑い)」と語っていましたが。

――浅川マキの数多いレパートリィのなかで、『前科者のクリスマス』と『それはスポットライトではない』という二つの歌が好きです。ともに作詞が寺山修司、作曲は山木幸三郎。

『前科者のクリスマス』は刑務所で知合った「あいつ」が刑期を終え先に出所するのですが、暮れを迎えクリスマスになると身寄りもなく独り「やつ」を懐かしむ、という歌詞です。

古いソフト伊達にかぶり 笑いながら出ていった

何も言わず手だけ振って 帰る家もないくせに

今ごろどこにいるだろな 同じ刑務所を出たあいつ

クリスマスに独りぼっち 思い出せば雪が降る

俺もおんなじ独りぼっち 酒場の隅のろくでなし

泣き癖女からかって あとは独り寝旅の空

さよならだけの人生も しみじみやつが懐かしい

讃美歌なんかうたってみても 聴いてくれるのは雪ばかり

毎年、暮れの年末商戦が始まる頃、街中に流れる曲のひとつに山下達郎の『クリスマス・イブ』があります。こちらは女性にふられた失恋ソングでしょうが、年の瀬はやはり人恋しい歌が望まれるのでしょうか。私のなかでは、同じ「クリスマス」を歌うのではあれば浅川マキ『前科者のクリスマス』を聞いていたい気がします。

それというのも1972年の暮れだったと思うのですが、当時、清掃会社に勤めており年末年始休暇の間、大手レコード取次会社の泊り込み夜警担当者が帰省するというので交代に私がレコード取次会社のビル警備を一人で担当したことがあります。「正月に独りアパートで暮らしていてもすることないし」というのが理由でしょうが、シャッターで締め切られ年末年始の間ビルの外へ一歩も出ることなく、ましてやすることもないので数万枚のレコードに囲まれて生活しているなかで、何故か浅川マキの『前科者のクリスマス』一枚だけを抜き出し視聴用の大型プレイヤーで終日聴き続けていたことがあったからでしょう。

――『それはスポットライトではない』は挫折を経験した男の歌といわれますが、果たしてそうでしょうか。ひとは一度ならずともスポットライトの当るような世界に憧れるものなのでしょうが、ライトの当らぬまま挫折する人生。一方でスポットライトの当る世界へ居座り続けながら、あることをキッカケにスポットライトの影に落ち込みライトの当っていた頃への憧憬を追い続ける人生。ふむ。

もしも光が またおいらに当るなら それをどんなに待ってるさ

ずっと以前のことだけれど その光に気付いていたのだが 逃がしただけさ

だけど ふたたびいつの日にか あの光が おいらを照らすだろう

あの光そいつは 古びた町のガス灯でもなく 月灯りでもない

スポットライトでなく ローソクの火じゃない まして太陽のひかりじゃないさ

あの光 そいつは あんたの目に いつか輝いていたものさ

またおいら いつか感じるだろうか あんたは何を知っているだろうか

この『それはスポットライトではない』についてFMのなかで浅川マキは、「…或るコンサート会場でワンコーラスを歌って間奏に入ったの。すると、つのだひろがドラム叩いて独りIt’s not the spotlight…と延々と歌い続けて、わたしの歌までまわってこないのよ…(笑い)」といったエピソードを紹介していました。

浅川マキと、つのだひろは日頃から音楽を通じて仲がよかったようで、後年、浅川マキの突然の死去の翌週、やはりNHK・FMで、つのだひろは自分の番組のなかで彼女の死を悼みエピソードの数々を語っていたのですが、それを聞いているうちに何故か哀しみが溢れてきました。

浅川マキのステージを最後に観たのは十数年前、私の棲む地方都市でした。その頃、彼女は眼を病んでいると聞いていましたが、ステージに立つ浅川マキは晩年のマイルス・デービスがかけていたような大きなサングラス越しに会場を見渡していました。

黒人のドラマーを中心に最高のミュージシャンの演奏をバックに彼女の声量は昔にまして艶やかでリズミカル、都会のなかの<新宿>がそこに現われていました…。

――寺山修司は自らの著書『書を捨てよ、町へ出よう』を原作に、同名の映画を<新宿>の裏路地を舞台に1971年に監督として制作しました。このなかで浅川マキは「階段の娼婦」としてワンシーン登場しています。何故か彼女は、娼婦役が似合います。

※ 浅川マキの歌はYouTubeで聴くことができます。

むすんで ひらいて

てをうって むすんで

股開いて てをうって …これから どうなさるの?

――私が<浅川マキの世界>を語ろうとすれば、それは彼女がブルース調の歌を唄うひとりの女性歌手というだけではありません。1960年代初めに独り田舎から上京、1968年という<激動期>の幕開けを時代背景に、<新宿>という街中に芽生えた新たな文化創造の空間<アンダー・グラウンドの世界>へ登場して、1970年代にかけてひとつのポジションを確立していったからでしょう。それはある意味、私と同世代の人びとが<新宿>を媒介とした時間を共有できたからともいえます。

『現代詩手帖』という冊子が1977年9月号に『特集=うた <声>とは何か』という企画を設けています。このなかで浅川マキは詩人・清水昶と『記憶を現在に生かす』をテーマに対談を行っていますが、清水は浅川マキに対し上京の動機や歌手を始めた経緯などを尋ねています。

清水:やはり歌手になりたいという一念で出てらしたんですか。

浅川:すこし役場に勤めていたんです。そのあとで…都会に出たかった(笑い)。

清水:その時は歌手になりたいとか…。

浅川:そこまでは…。

清水:最初の仕事は何なのですか。身上調査みたいだな(笑い)。

浅川:東京に出てきたとき自動車のタイヤの会社になんとか就職できまして、それだけではだめで、思いついたのが、のど自慢にでることでした。たまに賞金があったりして、アルバイトみたいでした(笑い)。のど自慢に通っている仲間から「キャバレーで唄わないか」と誘われて。(中略)…わたしは声が低かったものでいつも学校の音楽の成績はいちばん悪い、先生のせいだと思っているのですけど(笑い)。

浅川マキはエッセイ『こんな風に過ぎて行くのなら』のなかで、次のように述べています。

〔…1960年代、わたしは北陸の小さな漁師町に暮らし、役場で国民健康保険の係だった。家を出た。母と妹が残った。

新宿の街には惹かれた。わたしは、思い切り裾の広がったドレスを買うと、あちこちのキャバレーの裏口を入って行く。「あの、こちらで、歌手としてオーディションしてみて、もらえないかしら」。一枚だけのドレスは日を追うごとに汗のにおいがしみつく。大きなバックに詰め込んで、また新宿を歩く。

深夜のジャズ喫茶の片隅に座った。始発が出るころまで目を閉じている。黒いスピーカから大音量で流れているモダンジャズのなかで、ときには奇妙な安らぎのような不思議な眠りに落ちた。ジョン・コルトレーンや、チャーリー・パーカーのサキソフォン、それは黒人の男の体温だ。

だが、店の男はたまには歌手のレコードもかけてくれる。それが決まってマヘリア・ジャクソンの黒人霊歌と物憂い都会の女ビリー・ホリディの歌だった。黒人霊歌は北陸に流れていた演歌とどこか似かよっている。親しみを覚えてのめり込んでしまった。〕(「歌手の通過した日々」から)

以前、浅川マキを特集した小冊子を手にしたことがあるのですが、「役場で国民健康保険の係だった頃」の写真が掲載されていました。どこにでもいる田舎の娘さん風でした。そんな彼女が都会へでて、<激動期>新宿の街で「アングラの女王」として花開いていくのですからね。――彼女が<時代>に間にあったのか、<時代>が彼女を招いたのか。

対談は続く――

浅川:(略)…ただ歌はそのときどきでいろんな想いで受けとめられるのでしょうか。まあ、小さなライブ・ハウス、この間の夜中のコンサート、そんなことでも、なにか違うかもしれませんね。

清水:いっぱい入ったから張り切って歌うとか、そういうことでもないわけですか。

浅川:あまりそういうことはないんですけど(笑い)。

清水:もうやめちゃおうっていうこともあるでしょ。

浅川:わたしはコンサートでもうだめだと思う時がありまして、でも用意した曲目は歌うんです。なんだかしっかり歌っても薄れていく時がどうしてもあって、その時はアンコールされてもできないという状態で、もう全部だめだと認めて帰ってきちゃう(笑い)。それは何なのかよくわからなくて、一所懸命歌ってもなにか薄れていく日がある。

――浅川マキが『夜が明けたら』と同時に発表した『かもめ』という歌は、水夫が片思いを寄せた港町の娼婦に対する殺人事件をモチーフにしたものです。エッセイのなかで、『かもめ』について次のように記述しています。

〔…1968年の暮れ、寺本幸司さんは、新宿のアンダー・グラウンド・シアター『蠍座』でわたしという歌手の初めての公演を成功させたのだ。演出と詩のすべては、寺山修司さん。その詩たちに山木幸三郎さんが作曲、編曲した。そして寺本さんはその公演を録音した。それが、わたしのレコード・デビューになった。

「…かもめ、かもめ、笑っておくれ」娼婦に恋した成り上がりの男のうた、寺山修司の『かもめ』は長い詩だ。山木さんがメロディに乗せた。わたしは、自分の感情のすべてを排して歌う。すると、『かもめ』の世界は、生き物のように暗闇の客席を漂ったのかも知れない。そして、地下の劇場が閉ざす黒い壁に澱む。 〕

後年、1980年代にはいって浅川マキはNHK・FMで短い期間、DJを務めていた時期がありました。そのなかで彼女は低い声で「…あるとき、パチンコ屋で玉をはじいていたら有線放送から『かもめ』が流れてきてね、くら~い気持ちになって…(笑い)」と語っていましたが。

――浅川マキの数多いレパートリィのなかで、『前科者のクリスマス』と『それはスポットライトではない』という二つの歌が好きです。ともに作詞が寺山修司、作曲は山木幸三郎。

『前科者のクリスマス』は刑務所で知合った「あいつ」が刑期を終え先に出所するのですが、暮れを迎えクリスマスになると身寄りもなく独り「やつ」を懐かしむ、という歌詞です。

古いソフト伊達にかぶり 笑いながら出ていった

何も言わず手だけ振って 帰る家もないくせに

今ごろどこにいるだろな 同じ刑務所を出たあいつ

クリスマスに独りぼっち 思い出せば雪が降る

俺もおんなじ独りぼっち 酒場の隅のろくでなし

泣き癖女からかって あとは独り寝旅の空

さよならだけの人生も しみじみやつが懐かしい

讃美歌なんかうたってみても 聴いてくれるのは雪ばかり

毎年、暮れの年末商戦が始まる頃、街中に流れる曲のひとつに山下達郎の『クリスマス・イブ』があります。こちらは女性にふられた失恋ソングでしょうが、年の瀬はやはり人恋しい歌が望まれるのでしょうか。私のなかでは、同じ「クリスマス」を歌うのではあれば浅川マキ『前科者のクリスマス』を聞いていたい気がします。

それというのも1972年の暮れだったと思うのですが、当時、清掃会社に勤めており年末年始休暇の間、大手レコード取次会社の泊り込み夜警担当者が帰省するというので交代に私がレコード取次会社のビル警備を一人で担当したことがあります。「正月に独りアパートで暮らしていてもすることないし」というのが理由でしょうが、シャッターで締め切られ年末年始の間ビルの外へ一歩も出ることなく、ましてやすることもないので数万枚のレコードに囲まれて生活しているなかで、何故か浅川マキの『前科者のクリスマス』一枚だけを抜き出し視聴用の大型プレイヤーで終日聴き続けていたことがあったからでしょう。

――『それはスポットライトではない』は挫折を経験した男の歌といわれますが、果たしてそうでしょうか。ひとは一度ならずともスポットライトの当るような世界に憧れるものなのでしょうが、ライトの当らぬまま挫折する人生。一方でスポットライトの当る世界へ居座り続けながら、あることをキッカケにスポットライトの影に落ち込みライトの当っていた頃への憧憬を追い続ける人生。ふむ。

もしも光が またおいらに当るなら それをどんなに待ってるさ

ずっと以前のことだけれど その光に気付いていたのだが 逃がしただけさ

だけど ふたたびいつの日にか あの光が おいらを照らすだろう

あの光そいつは 古びた町のガス灯でもなく 月灯りでもない

スポットライトでなく ローソクの火じゃない まして太陽のひかりじゃないさ

あの光 そいつは あんたの目に いつか輝いていたものさ

またおいら いつか感じるだろうか あんたは何を知っているだろうか

この『それはスポットライトではない』についてFMのなかで浅川マキは、「…或るコンサート会場でワンコーラスを歌って間奏に入ったの。すると、つのだひろがドラム叩いて独りIt’s not the spotlight…と延々と歌い続けて、わたしの歌までまわってこないのよ…(笑い)」といったエピソードを紹介していました。

浅川マキと、つのだひろは日頃から音楽を通じて仲がよかったようで、後年、浅川マキの突然の死去の翌週、やはりNHK・FMで、つのだひろは自分の番組のなかで彼女の死を悼みエピソードの数々を語っていたのですが、それを聞いているうちに何故か哀しみが溢れてきました。

浅川マキのステージを最後に観たのは十数年前、私の棲む地方都市でした。その頃、彼女は眼を病んでいると聞いていましたが、ステージに立つ浅川マキは晩年のマイルス・デービスがかけていたような大きなサングラス越しに会場を見渡していました。

黒人のドラマーを中心に最高のミュージシャンの演奏をバックに彼女の声量は昔にまして艶やかでリズミカル、都会のなかの<新宿>がそこに現われていました…。

――寺山修司は自らの著書『書を捨てよ、町へ出よう』を原作に、同名の映画を<新宿>の裏路地を舞台に1971年に監督として制作しました。このなかで浅川マキは「階段の娼婦」としてワンシーン登場しています。何故か彼女は、娼婦役が似合います。

※ 浅川マキの歌はYouTubeで聴くことができます。