2月28日(金)2/12℃

東海道歩き旅(25)

岡部宿から丸子宿、府中宿へ

昨日夕暮れとなった宇津ノ谷からスタートし丸子宿へ向かう 丸子は昔 鞠子とも言ったが、安倍川と赤目谷の間にできた宿場で、東海道では小さいほうだが、その歴史は古く、安倍川の対岸の手越には鎌倉時代の宿場も置かれた伝えられる この丸子宿は東海道膝栗毛や松尾芭蕉の句でとろろ汁が有名になり今も店がある

昨日の岡部宿から宇津ノ谷を峠を超えた所から今日はスタートする

百姓をしたい人はいないかい?

日本の紅茶発祥の地とか

国道沿いの桜は満開だ

国道から江戸東海道へ入る

丸子宿(鞠子宿)に着く

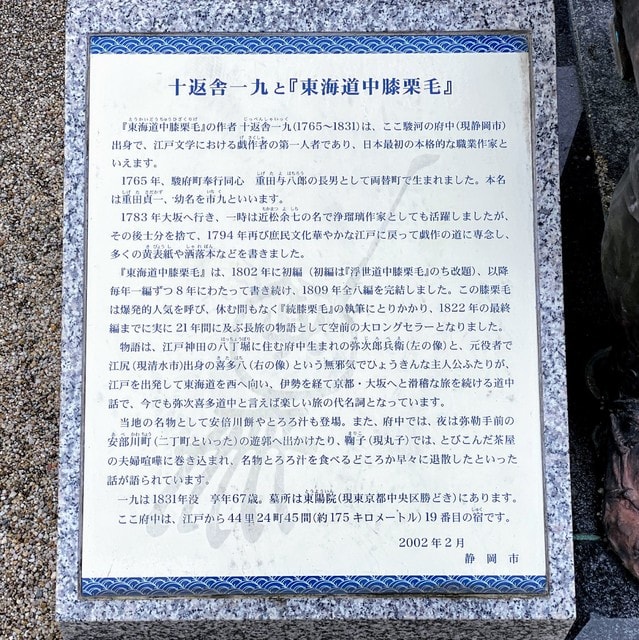

有名なとろろ汁の店「丁子屋」は11時開店でまだ一時間もあり諦めたが、広重の画そのままの風情を残す 創業はなんと1596年だとか 十辺舎一九の弥次喜多「東海道中膝栗毛」の碑や、芭蕉の「梅わかな丸子の宿のとろろ汁」の句碑もある

ここより安倍川堤防を歩き静岡浅間神社へ向かうが、予想外に遠く時間がかかった でも早春を味わい気持ちのいい散策だった

土手に座り一休み まだ風は冷たいが気持ちいい~

浅間神社に到着するも予定時間を過ぎ早々に次の予定地に向かう

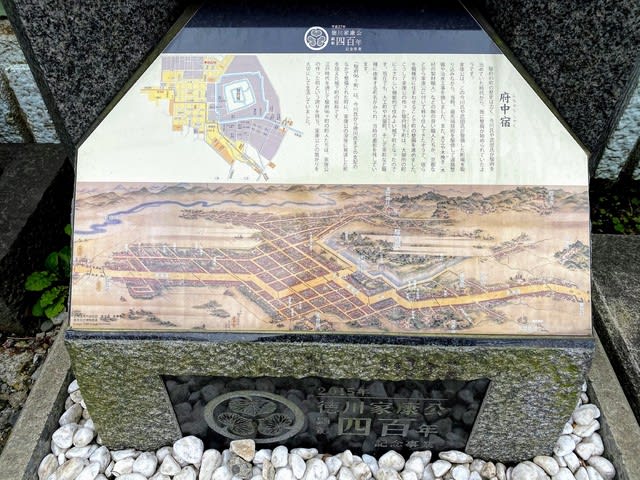

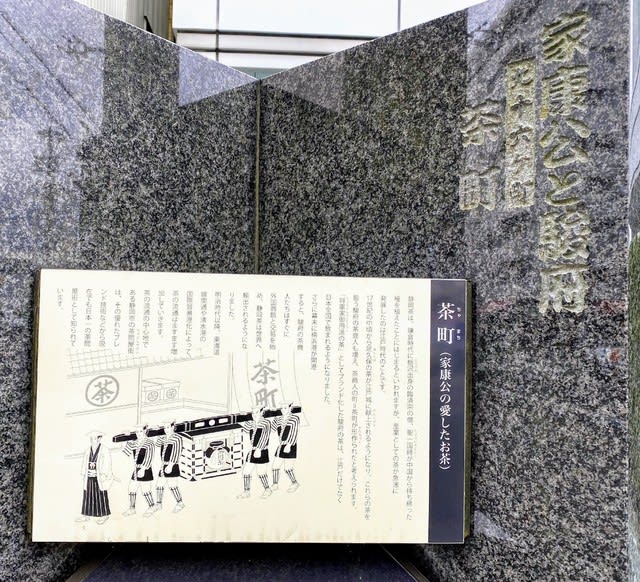

府中宿へ入る 駿河国の国府が置かれていたので府中と呼ぶが、1582年に徳川家康が駿府城を築き、東海道一の城下町として発展した 府中は「不忠」に通ずるとして今の「静岡」に改名されたとの事

浅間神社の参道 周りは商店街だ

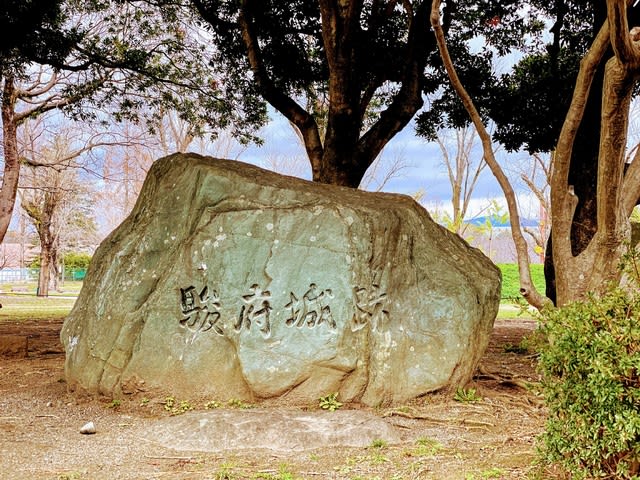

駿府城東御門が復元されている 府中は徳川家康が少年期と晩年を過ごした

家康公の散歩道があるとは面白い

静岡名物のワサビがそのまま石像になりこれも面白い

待ってました! ここはあの京都三条大橋を出発するときに出会った弥次・喜多さんを生んだ「東海道中膝栗毛」の著者、十辺舎一九の生誕地でもあり、東海道とは縁の深い土地だ

静岡市街地に入り、上伝馬本陣、脇本陣跡をみる

(今日はapplewatch計によると 24・5km、33675歩 だった)

今回は旧東海道53次の40番宿場の愛知・鳴海宿から歩き、19番宿場の静岡・府中宿までとし、10日間の歩き旅を一旦終えて帰路につく。 applewatchとスマホの歩数計から・・

* 10日間の歩き旅は 計 265・4km(一日平均26・5km) 359516歩(一日平均3.5万歩)だった。

(* ちなみに大阪・箕面から高麗橋・大阪城を起点にした京街道と、京都・三条大橋からの旧東海道57次のここまで歩いた距離は・・)

* 23日間の歩き旅は 計 579.4km(1日平均25.19km) 790365歩(1日平均3.4万歩)となる。

(* 来週は所属する自然学校や自然保護団体、その他のイベントや行事に参加予定で久しぶりに絵の教室にもでかけたい、それに今年から初めて自分でやる確定申告や、それに健診、検査で病院など野暮用もあり、それらを一気に済ませて再びこの地からまた東海道歩き旅を再開するつもりだ。

新幹線で静岡から新大阪迄約2時間半、あっという間に到着しこの10日間を振り返る間もなく帰宅 しかし今の時代、この超アナログな歩き旅は究極の贅沢な旅だと実感し、健康で歩けることに感謝し、この幸せな老後の時間をしみじみと味わい涙に溢れた ありがたいこと・・ 感謝でいっぱい)

(冷たい小雨振る東海道・袋井宿からしばし開花した桜に見とれた)