今日もいい天気でした。

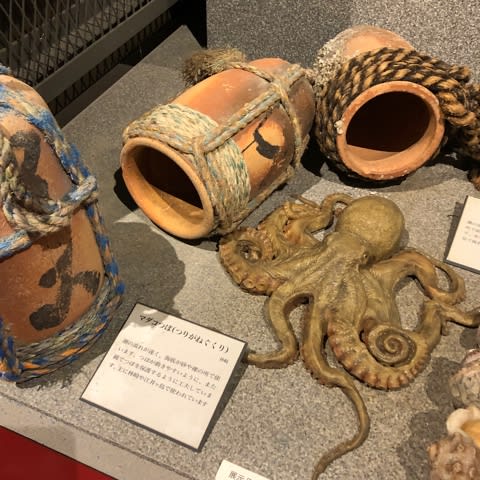

灯として使った?説が多いが、正確にはまだわかっていない。

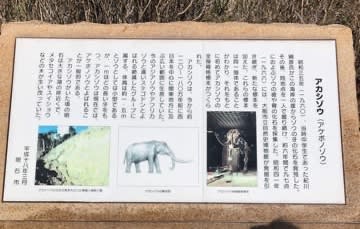

巨大黒曜石。お触りOK!

スタンプ化されてると、なんかポケモンのタケシに似てない?(爆)

しかし、今からこの暑さだとねー、気が滅入る・・

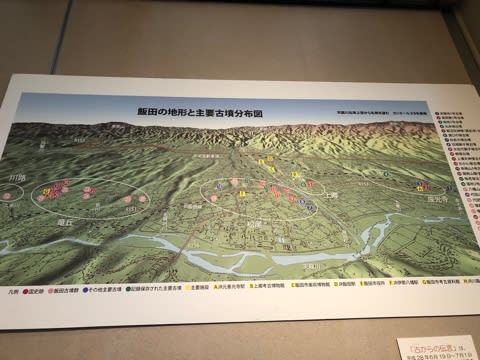

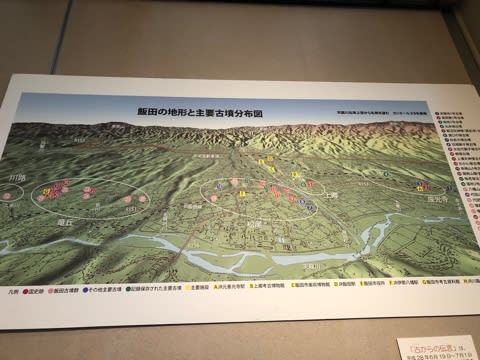

で、飯田市考古博物館に行ってきました。

飯田市は古墳が多いが、縄文も多い、少なくとも静岡よりは・・

展示室内は写真禁止なんで、ロビーに置かれている地元皆さんが作られた土器。

かなり忠実に作ってるので、中の本物が大体どんな感じなのかもわかるかと。

八ヶ岳あたりに近い感じの、中期の土器が多いかな?

でも八ヶ岳系までコテコテはしてない。

八ヶ岳の風は感じるが、もっとサラッとしてる感じかなー?

刻んである模様とかブロック分けして模様つけてるあたりは似てるが、それほど土器の外面や周りに人物やカエルやヘビつけたりはしてない、というか。

で、変わったのが一つありまして、

これは展示室外なんで、写真撮影よかろうと撮らしてもらいました釣り手土器。

灯として使った?説が多いが、正確にはまだわかっていない。

で、それについてる顔が八ヶ岳系じゃないんですよ!

八ヶ岳系は細目吊り目、丸く小さく開けたような形の口、で女性のように見えるんだが、これは違う。

どっちかと言うと男顔に見える〜

なんかいろいろ違うが、中の展示室内の土偶は八ヶ岳系の顔だが板状土偶みたいな古めな感じで。

顔つきは従来の八ヶ岳系、女性っぽい感じなんだけどねー。

土器は雲母が入っててキラキラしてるのが多かった。

土器を作ってみよう!的なVTRが流れていて、小学生が作ってるんだが、粘土・土だけだと焼いた時ヒビ入りやすいんで、割れ防止のために雲母とか意図的に入れるんだって!

キラキラさせたいからだけじゃないのか!

あと、そのVTR、小学生なんだけどかなり本格的で、粘土遊びでなんとなく土器っぽいオリジナルな好き勝手に作る、んじゃなくてお手本・本物の縄文土器に近づけるように真面目に作ってて。

リクレーションというより、作る事で研究する、って感じでありました。

で、このVTR、他にもプログラムが4種類あるのか、と思ったら実は2種類で同じ内容だけどサイズが全面スクリーンか部分スクリーンか、で選択するのでありました。

なんか意味あんのかなー?

で、みたい人は自分でモニター電源を入れる都合から始めるんだが、これがわかりにくいんだねー。

たまたま、私の前に見ていた人がいてその人が使い方教えてくれなければ挫折してましたわ。

縄文は1/3くらいで、あとは弥生から古墳、江戸時代まで、という感じで水琴の音が聞ける、という展示もありボタン押しでみたら・・う、五月蝿い^_^;;しかもなかなか止まらないのでありました。

巨大黒曜石。お触りOK!

前述の通り、展示室内は写真禁止だが公式サイトで所蔵品の一部だがデータベース的に公開されていたりしました。

お隣に美人画で有名らしい秀水美人画美術館があり、追加料金なしで見られるんでしたが時間の関係でパスでした。

スタンプ化されてると、なんかポケモンのタケシに似てない?(爆)