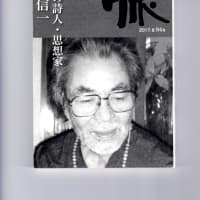

『脈』81号(脈発行所)が清田政信を特集している。「特集 沖縄の詩人 清田政信」。(2014年8月31日発行)

よくぞやってくれたという感じだ。

わたしは清田政信という詩人は「語られるべき詩人」の第一にくる存在だと思っている。それゆえに雑誌を手にして悦楽にひたりつつ論考記事を興味深く読んだ。雑誌で特集を組むのは1970年に沖大文学研究会が出した『発想』4号以来である。しかし、今回の「脈」の特集は、清田政信が詩(文学)の世界から姿を消し、深い沈黙の彼方へ去った、かくも長き不在の現在に出されたということに意義がある。今回はわたしも「清田政信についてのランダム・ノート」というとりとめのない拙文を書いてしまっている。ノートとしたのは「清田政信論」とするには、読み方がまだ足りないと思ったからだ。

とはいえ、これも端緒についたにすぎない。かれの言葉を読むことで今後、分析、解読され、そこから文学(詩)というものの地平をさらに切開し、本質の言語へ深化することができると期待する。ただ注意すべきは、ある世代やあの時代の言葉として限定的に閉じてはならないということだ。あくまで文学(詩)の言語として読むことでなければ狭隘な解釈しか生まれない。

もうひとついわせてもらう。いまの沖縄の言語表現は沖縄という場所でのみ解釈され、沖縄という装飾をかぶせられ、自らもそう思い込んでいるものが多い。<沖縄を書く>という意識の内実を問い、表層のローカル文学の位置を打破しなければ、沖縄文学は自己満足の位置から抜けきれない。文学を深く追求するものからは「素材はいっぱいあるから、新しい書き方を加えたら、もっと豊饒な文学がうまれるのにねえ」という声があがっているのだ。要は、沖縄という場所(トポス)の視点から世界の文学界へ提出する文学想像力の産出が必要ということだ。そのためには文体の新しさが求められるだろう。

清田政信が活動した50年代後半から80年代前半において残した詩と思想の言葉は鋭く刺激的だ。「詩(文学)で現実と戦う」と宣言して、そのとおり実践し、生きた。沖縄で詩を書くことの意味と困難を終始問い続けた。詩を書くことと生きることが同一であるように生きた。その激しさ故に、他者と衝突したり、職を困難にしたり、生活を破綻させたり、やがて精神の病を得て、去った。

清田政信という詩人は苦悩の詩人だった。その姿が<文学(詩)という孤独>を生きるものにとっては、ある意味で先駆者であり、鏡のような存在でもあった。現実、秩序、権力、イデオロギーに加担しない批判言説は魅力的で影響力があった。かれにとって詩語は闘って獲得するものだった。

小説家の樹乃タルオが感銘を受けた言葉を書いている。

「革命家にとって家庭は寝る場所でしかないが文学をする者にとっては発想の場である。」

また詩人の田中眞人は次の言葉をあげている。

「世界は柔らかい部分から徐々に腐っているようだが/人たちはなにもこわせない思考を恥じてはいけない」

(「薄命の訣別-詩集「南溟」)

こういう読者をふるわせる言葉が随所にある。まさに魅力的で稀有な詩人だった。

清田政信は詩(作品)だけ書いたのではない。詩批評、状況批評、特に美術批評も書いた。その俎上にあがった画家は多い。『情念の力学』、『造形の彼方』に収録されている。文章が詩人ならではの詩的感性から生まれている。かれは「眼の詩人」だったのだ。

清田政信の著作

詩集『遠い朝・眼の歩み』(詩学社)(1963・11、26歳)

詩論集『流離と不可能の定着』(発想編集部)(1970・7、33歳)

詩集『光と風の対話』(思潮社)(1970・8、33歳)

『清田政信詩集』(永井出版企画、1975・12、38歳)

詩集『疼きの橋』(永井出版企画、1978・10、41歳)

批評集『情念の力学』(新星図書出版、1980・3、43歳)

批評集『抒情の浮域』(沖積舎、1981・8、44歳)

詩集『瞳詩篇』(沖積舎、1982・4、45歳)

詩集『南溟』(アディン書房、1982・9、45歳)

詩集『渚詩篇』(海風社、1982・11、45歳)

詩集『碧詩篇』(七月堂、1984・3、47歳)

批評集『造形の彼方』(ひるぎ社、1984・9、47歳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます