日本とアメリカの違いと言えば、気質や風土や民族性や国土の大きさの違いもあるが、勿論豊かさや自由の次元の違いもある。

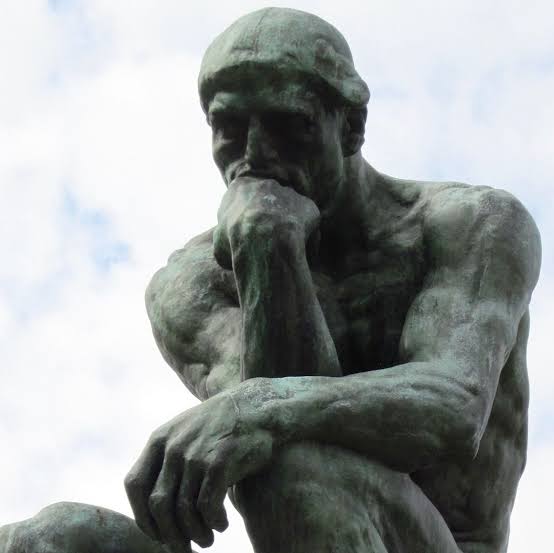

しかし一番の違いは、”暗記”型人種と”思考”型人種の違いではないだろうか。

これは教育の面で見れば明らかな様に、日本の算数教育は単なる暗記に過ぎないし、アメリカの数学教育は思考をより重視する。

公式という”型”を重視する日本の算数文化と、型に囚われない自由な”自主性”を重視するアメリカの数学文化。

日本の算数は、先ず”九九”から始まる。つまり九九を暗記する事で、子供の頃から計算の瞬発力を鍛えるのだ。

一方アメリカでは、九九は”Multiplication”と呼ばれ、MultiplicationTableを使い、小学3年生で学ぶという。

故に、”計算は計算機が行う”ものであるアメリカでは、中高生でも九九に躓く生徒も多いという。

日本人からしたら笑えそうな現実だが、有能な若き数学者を数多く輩出する、アメリカの数学教育の現実でもある。

つまり、よほどの計算バカじゃない限り、彼らは計算機を使う。

そういう私も計算は苦手で、公式を覚えるのはもっと嫌だ。

以下、Erinaさんの「日米の算数・数学教育の違い」を一部参考にします。

暗記か思考か、算数か数学か

例えば、簡単な問題を解く時は、日本人の暗記力は思考の効率にても最大限に生きる。

しかし、難度の高い問題になると、思考が追いつかない為に、暗記力や計算力は殆ど役を果たさなくなる。そう、高度で柔軟な思考力がそこには必要になるのだ。

これは、暗記や計算ではなく”思考”を重視するアメリカだが、課題の難度が高くなる程に、この自由で独創的な”思考力”が威力を発揮する。

つまり、日本では算数は暗記科目であり、アメリカでは数学は思考科目なのだ。しかし、そんな暗記に特化した日本の子供たちも、三角関数の公式となると途端に挫折する。

お陰で、三角関数が姿を表す高校1年で、得意だった算数にオサラバを告げる生徒も多いだろう。

同じ公式でも、立体の体積など幾何学的な公式なら、大まかなイメージで再現できるし、全てを覚える必要もない。

勘のいい人は、三角錐が円柱の1/3である事は容易にイメージできるだろう。

しかし、自由な思考を重視するアメリカでは、暗記も公式も計算も必要としない。全ては思考で決着をつける。

勿論、偉大な数学者や優秀な先生とのアイデアのやり取りや対話”discourse”はとても重要だが、そのアイデアを生むのも高度な学術書を理解するのも、難題を解き明かすのも、全ては本人の思考次第なのだ。

勿論、自由な思考を重視すると言っても、読み書きが殆どダメで、数学が全く理解できなければ意味がない。

そんなアメリアでも、英語と数学にては子供(高校まで)の学力を計る”CommonCore”と呼ばれる、明確で厳しい統一された評価基準が確立されてるという。

ま、基準をいくら厳しくした所で、本人に学ぼうという姿勢がなければ、無意味なような気もしますが、それだけアメリカという超大国も、”数学が国力に直結する”と理解してんでしょうね。

因みに日本でも2020年、新学習指導要領の実施により子どもの英語学習が熱を増してるという。

でも今の日本人に一番必要なのは、先ず”美しい日本語”である。美しい日本語を学べずして数学を理解できる筈もない。よくても、計算バカがいいとこである。と言ったら言い過ぎか?

数学は言葉である

代数学という言葉の通り、”数学は数に代わる言葉”である。

数学は”数を学ぶ”とも書くが、”数学を言葉に置き換えて学ぶ”と言った方が正確だろうか。

もっと言い換えれば、”数学を美しい日本語に置き換えて理解し、その美しい日本語で数学を表現する”と言ってもいいだろう。

その言葉は、思考や理論を説明するための”道具”であり、道具を使いこなす為には、その道具をよく理解する必要がある。

道具とは人類の知恵の結晶である。言い換えれば、先人たちの失敗の積み重ねである。それらの失敗を財産として蓄えたのが、知恵という道具である。

但し、どんな素晴らしい道具(知恵)を持ってっても、それを使いこなせるかは別物である。つまり、道具の選び方(HowtoChoose)と使い方(HowtoUse)の2つのスキルが必要となる。

道具の使い方は、掛け算の九九みたいに単純な反復練習で覚える事が出来る。これこそが日本の教育が重視してきた部分ですね。

しかし、どんな道具を?どのタイミングで?どのシチュエーションで使うか?はそう単純ではない。

知恵の多い人ほど、沢山の道具を揃えてる筈だ。学歴の高い無機質なエリートみたいに、知恵の詰まったツールボックスをひたすら自慢する輩も多いだろう。

しかし現実には、目の前の難題に適した道具(知恵)を選び、効率的に使いこなし、そして有効な結果を出さなければ、道具という知恵の持つ意味はなくなる。これでは宝の持ち腐れ、いや知恵の持ち腐れとも言える。

つまり、数学の公式をいくら覚えても、暗算が神憑りに得意でも、計算がいくら早くても、現実が直面する課題を取り払う事が出来なければ、脊椎反射系の単純重労働と、やってる事はそんなに変わらないのだろうか?

問題解決力と思考

木片を壁に固定したい→釘で止めよう→その為にはハンマーを使おう。

こういった簡単な課題なら、知恵も思考もいらない。勿論、ワニや蛇には超難題かもだが(笑)。

しかし、難題だとそう簡単じゃない、高度な思考力が必要なのだ。

例えば、”ポアンカレ予想を解決しなさい”という課題が与えられたとする。

ハミルトン(米)は、リッチフローを使い、サーストンの幾何化予想を証明すれば、予想の証明は完結すると考えた。

その為には何が必要か?そこで彼は壁にぶつかった訳だが、ペレルマン(露)はサーストンの幾何予想を上手く回避し、リッチフローを逆行させる事でポアンカレ予想を解決した(”ポアンカレ予想”も参照です)。

上の課題で言えば、釘で止めようと考え、ハンマーを選択した事こそが問題解決力となる。下の難題で言えば、リッチフローを選択し、それ逆行させた事が問題解決に繫がった。

つまりアメリカの数学教育では、この思考の流れが重視され、子供が自分の力で問題を解決する第一歩を、教育の一環として提供する。

日本では、”この問題はこう解く。この問題にはこの公式を使う。受験に失敗したくなかったら、余計な事を考えるな!”と、受験の神様は口酸っぱく喚く。

一方アメリカでは、”どんな道具を使い、どの様に解くかは、君たちの自由だ。さあ、自由な思考を楽しもうぜ”とでも叫ぶのだろうか。

掛け算の九九を覚え、公文式に通い、計算力を鍛えれば、レジは打てるかもしれないが、ポアンカレ予想は理解出来る筈もない。

駅前スクールに通い、英語に堪能になれば、英会話の教師になれるかもしれない。しかし、ポアンカレ予想は解ける筈もない。と言ったら言い過ぎか?

最後に〜日本人に思考力は必要ないのか

日本の算数教育が暗記や計算が中心なのに対し、アメリカでは上で述べた問題解決力に繋がる”考える力”を育てる事に重点を置く。

”日本人は数学が得意でアメリカ人は数学が苦手だ”と思ってる人が日本には多い。しかし、”日本は計算が得意でアメリカは数学的思考(考える力)に長けてる”とも言える。

勿論、全ての日本人が計算マニアである筈もなく、アメリカ人全てが数学者である筈もない。

簡単な課題を器用に解決するという点では、暗記型教育に特化した日本人が有利だが、高度な課題に取り組むという点では、自由な考える力を身につけたアメリカ人の方が圧倒的に有利な気がする。

全ては”自分で決める”的なアメリカと、全ては”お上様が決めてくれる”的な、日本の平和な風土やステレオタイプの気質の違いもあろうか。

それに、日本人は考える事を極端に嫌う癖がある様な気がする。

私は、考える事は食や健康と共に、生きる上で欠かせないものだと思う。

しかし、周りはそうじゃない。

これは田舎の特権かもだが、田舎で生き抜いていくには、古い慣習さえ守れば十分過ぎる。つまり、考える事は全く必要ないのだ。

考える事は疑う事であり、疑う事はケースによっては、従来の慣習を否定する事にもなる。

田舎では、過去の慣習は絶対的な存在でもある。少しでも否定しようものなら、”村八分”は先ず避けられない。

つまり、従来長く続いてきた古い慣習を守る為には、思考力はタブーなのだろう。

教育の現場では未だに、”こうしなさい、ああしなさい”という、昔ながらのゲキの言葉が聞こえる。

”数学で国力が決まる”でも書いたが、思考力を高めるには、数学が一番の近道だと思う。

問題を解くというよりも、問題をまず考える。1つの答えだけでなく、色んな答えを提出させる。

”間違っててもいいから、もっとユニークな答えはないのか?”

っていう声が、日本の教育現場から聞こえるのを願うのは、果たして私だけだろうか?

日本人は優秀だと喧伝されるけれども実は最初から全然優秀ではない?

私はヨーロッパに行ったとき、建物のデザインに圧倒されるのですが、これも白人の優秀さの現れのように感じます。もちろん日本の建築も素晴らしいのですが、これは自然から学んでもので、思考力から生み出されたものではないやうに感じました。悔しいけれど、やはりわれわれモンゴロイドよりアングロサクソンのほうが優秀な証?

または日本人の自然と調和しようとする性向が暗記力を磨き、アングロサクソンの自然を征服しようとする性向が思考力を鍛えた?

私は、イタリアのゴシック建築やインドのガンダーラ美術に圧倒されますね。それに比べるとアングロ系建築は”作られた感”が強すぎる様に思います。

天才という点では、イランを起源とするアーリア系やイスラエルを起源とするユダヤ系が勝ってるとは思います。中国も今は野蛮ですが、過去に数多くの神憑りな天才を輩出してます。

でも、教育をいち早く導入したのは英国のアングロ系白人です。思考に早くから注目してた点ではとても偉いです。ただ、過去の植民地政策の歴史を見ても、アングロ系は私にとっては嫌な民族の1つではありますが(笑)、好みの問題もあるから一概には言えませんね。

日本の数学者もトップは世界のトップクラスで、フィールズ賞3人はアジア圏トップです。中国も2人ですがアメリカ系です。そのアジアも数学オリンピックでは、常に上位を占めてますから、数学的思考は世界レベルで見ても強い方だと思います。

思考力はナンボでも強化できるので、思考化教育の充実を期待しますね。

計算力と思考力のバランスが必要ってこと

オイラーもガウスもリーマンも

計算力は神レベルだったし

思考や洞察はもっとすごかったわ

日本にも世界トップクラスの数学者がいるはずだけど

予算からすれば奴隷と同じようなものかもね

でも日本の算数教育のように、暗記から入っちゃうと方程式や因数分解の初期の段階でも頓挫します。

考えるという事を重視して教えないと、皆脊椎家反射系動物になりそうで怖いですね。

日本もTOPの一部には、単に計算する数学者ではなく、非常に優秀な思考を巡らせる数学者がいます。

SNSでも考えさせる数学系の記事は全く人気ありません。条件反射で答えられるような薄っぺらな記事ばかりです。

そういう時代に、皆が皆Hoo嬢みたいに思考型才女なら、苦労はないんですが・・・