フェスティバルホールは、新しくなってから今回が二度目の訪問でした。

前回は、大植さんとのマーラー「復活」でした。

大植さんの後を引き継いだ井上さんですが、今回が首席指揮者として最後の大フィル定期だとのことです。

大阪フィルハーモニー交響楽団

第505回定期演奏会

program

ショスタコーヴィチ

交響曲第11番ト短調「1905年」作品103

休憩

交響曲第12番ニ短調「1917年」作品112

指揮:井上 道義

コンサートマスター:崔 文洙

2017.02.18(sat.)15:00~

フェスティバルホール(大阪)

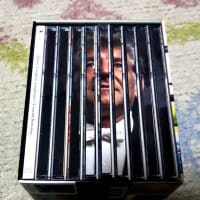

「ショスタコ疎遠」な私ではありますが、この2曲に関しては70年代からムラヴィンスキーのレコードで聴き親しんでおりました。

ネットの大フィルサイトで、この演奏会告知を見ていたら、矢も楯も止まらずチケットをポチっていました。

こういうコンサートが聴きたかった!

そして、これはもう本当にぶっ飛び体験でした。

11番が終わったとき、なんか顎が痛いなぁと思ったのですが、どうやら第2楽章の例の「惨劇」のシーンや度々訪れる強烈極まりない全合奏の局面で知らぬ間にかなり歯を食いしばっていたようでした。

60分超、曲が始まってから終わるまで、一息つくひまは全く無し。

第4楽章のほんのわずかの時間にちょっと穏やかな空気が流れる以外は全編「笑顔無し」の音楽が続きます。

ピアニシモの連続や無音とピチカートの交錯など、本当に息を殺して聴き入る局面があるかと思うと、ハルサイも真っ青な阿鼻叫喚もあり、前から5列目で全身で浴びるように聴いていた私はもう楽曲の為すがまま。

すっかり翻弄されてしまいました。

ホント、ものすごかった・・・。

「惨劇」の描写(とされている場面)は、実際なら(映像で観せられても)目を覆いたくなるところですが、心は決して「もう止めて!」と言わない。

その強烈な響きの連続は一種の快感を伴って心身を揺さぶりました。

そこに表されているものは他人事ではないのだけども、そう感じてしまう。それが音楽の魔力なのか?

葬送、鎮魂、そして怒りの第3楽章も見事でした。

12番は、一週間前にN響を振る井上マエストロをTVでしっかりと観たばかり。

あれも本当に素晴らしかったけども、今回の実演のインパクトは、TVと生の違い以上に違い過ぎた。

冒頭の低弦の地響きは音圧物凄いのだけど美しさもあって鳥肌もの。瞬時に引き込まれました。

あとはもう休止無しでノンストップの大活劇(という言い方はやや不適当かな)。

40分はあっという間でした。

チャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」よりも短く感じるくらい中身の詰まった40分に感じました。

井上さんの指揮は多分に演劇的な動きもありますが、観ていて全く違和感なく「核心に触れている」印象。

それに!

なんと精力的な指揮だったことか。

まさに入魂。

そして、炎のオーケストラとの見事な一体感。

そのオーケストラは、些細なミスショットは無いことはなかったけども、そんなの全く問題じゃなく、ステージに湯気が立ち上っているかのような熱演でした。

打楽器群のド迫力は、今まで聞いたオーケストラ演奏会でも屈指のもの。

しかし、あの弱音部や無音部分での息が詰まりそうになるところ、聴き手を極度の緊張へと追い込むショスタコーヴィチの怖さみたいなものは家でCDを聴いているだけではなかなか実感できないものだとあらためて思いました。

やっぱり13番や14番も実演で聴かなくちゃだめだなぁ~。

(曲を知っていたならば死に物狂いで咳をガマンするような箇所でデカい咳払いをするオジサンがいたのはちょっと悲しかった・・・)

終演後、ホールの階段を降りる際(12番の)スターリン音型の脳内リフレインが足取りに重なっていました。

闘病から指揮台に戻られたマエストロの姿は本当に力強く、今でも思い出すだけで元気が湧いてくる。

今日も微ダルな私でしたが、マエストロの、あの全身全霊を込めた姿を思い出すだけで自分の立ち振る舞いに勢いが増すのが明らかに分かりました。

「元気をもらう」って本当にあるのだと実感しています。

素晴らしい演奏会でした。

前回は、大植さんとのマーラー「復活」でした。

大植さんの後を引き継いだ井上さんですが、今回が首席指揮者として最後の大フィル定期だとのことです。

大阪フィルハーモニー交響楽団

第505回定期演奏会

program

ショスタコーヴィチ

交響曲第11番ト短調「1905年」作品103

休憩

交響曲第12番ニ短調「1917年」作品112

指揮:井上 道義

コンサートマスター:崔 文洙

2017.02.18(sat.)15:00~

フェスティバルホール(大阪)

「ショスタコ疎遠」な私ではありますが、この2曲に関しては70年代からムラヴィンスキーのレコードで聴き親しんでおりました。

ネットの大フィルサイトで、この演奏会告知を見ていたら、矢も楯も止まらずチケットをポチっていました。

こういうコンサートが聴きたかった!

そして、これはもう本当にぶっ飛び体験でした。

11番が終わったとき、なんか顎が痛いなぁと思ったのですが、どうやら第2楽章の例の「惨劇」のシーンや度々訪れる強烈極まりない全合奏の局面で知らぬ間にかなり歯を食いしばっていたようでした。

60分超、曲が始まってから終わるまで、一息つくひまは全く無し。

第4楽章のほんのわずかの時間にちょっと穏やかな空気が流れる以外は全編「笑顔無し」の音楽が続きます。

ピアニシモの連続や無音とピチカートの交錯など、本当に息を殺して聴き入る局面があるかと思うと、ハルサイも真っ青な阿鼻叫喚もあり、前から5列目で全身で浴びるように聴いていた私はもう楽曲の為すがまま。

すっかり翻弄されてしまいました。

ホント、ものすごかった・・・。

「惨劇」の描写(とされている場面)は、実際なら(映像で観せられても)目を覆いたくなるところですが、心は決して「もう止めて!」と言わない。

その強烈な響きの連続は一種の快感を伴って心身を揺さぶりました。

そこに表されているものは他人事ではないのだけども、そう感じてしまう。それが音楽の魔力なのか?

葬送、鎮魂、そして怒りの第3楽章も見事でした。

12番は、一週間前にN響を振る井上マエストロをTVでしっかりと観たばかり。

あれも本当に素晴らしかったけども、今回の実演のインパクトは、TVと生の違い以上に違い過ぎた。

冒頭の低弦の地響きは音圧物凄いのだけど美しさもあって鳥肌もの。瞬時に引き込まれました。

あとはもう休止無しでノンストップの大活劇(という言い方はやや不適当かな)。

40分はあっという間でした。

チャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」よりも短く感じるくらい中身の詰まった40分に感じました。

井上さんの指揮は多分に演劇的な動きもありますが、観ていて全く違和感なく「核心に触れている」印象。

それに!

なんと精力的な指揮だったことか。

まさに入魂。

そして、炎のオーケストラとの見事な一体感。

そのオーケストラは、些細なミスショットは無いことはなかったけども、そんなの全く問題じゃなく、ステージに湯気が立ち上っているかのような熱演でした。

打楽器群のド迫力は、今まで聞いたオーケストラ演奏会でも屈指のもの。

しかし、あの弱音部や無音部分での息が詰まりそうになるところ、聴き手を極度の緊張へと追い込むショスタコーヴィチの怖さみたいなものは家でCDを聴いているだけではなかなか実感できないものだとあらためて思いました。

やっぱり13番や14番も実演で聴かなくちゃだめだなぁ~。

(曲を知っていたならば死に物狂いで咳をガマンするような箇所でデカい咳払いをするオジサンがいたのはちょっと悲しかった・・・)

終演後、ホールの階段を降りる際(12番の)スターリン音型の脳内リフレインが足取りに重なっていました。

闘病から指揮台に戻られたマエストロの姿は本当に力強く、今でも思い出すだけで元気が湧いてくる。

今日も微ダルな私でしたが、マエストロの、あの全身全霊を込めた姿を思い出すだけで自分の立ち振る舞いに勢いが増すのが明らかに分かりました。

「元気をもらう」って本当にあるのだと実感しています。

素晴らしい演奏会でした。

ここで疑問がわきます。時代が変われど、ショスタコ君、これはスターリンのことではないのかねと当局に尋ねられる心配はなかったのでしょうか。そうです、革命の英雄を賛美しましたという返答を予定していのか、それは危ないですね。

いや、これは何でもありません、いや、これは私のことですよと言い訳するつもりだったのか。

井上は、大フィルのポストを離れるのですか。

で、考えたのは、テキストを伴わない楽曲は、結局はどうにでも逃げられるということなんですけどね。

井上氏は3年契約満了で更新せず。

首席指揮者は尾高忠明氏に引き継がれるとのことです。

確かに、12番の後、バビ・ヤール、死者の歌と、結構な問題作をぶっこんで行きました。

「私の交響曲は、墓碑銘である」と本当に言ったかどうかはわかりませんが、凡百の作曲家にはない、すごみがあります。

かなり端折って簡単にまとめて書きましたが、作曲者としてはリアルに死の危険があったわけですから、それはもういろいろと策は講じていたのでしょうね。

ショスタコの伝記とか、そんなに詳しく読んでいないので何とも言えませんが、交響曲に関する限りは、それぞれ多様な見方ができる凄い作品たちだと感じます。

私はあまり謎解きや意味づけについて調べるなどの、そっちの方面にはハマってはいないのですが、「体制側」とは言え、11も12も3番のラストや「森の歌」などとは全く違う世界なので、どうしても本心は???とあれこれ考えさせられてしまいますね。