EcholinkのPCツールをインストールしてみました。

先にアマチュア無線のようにコミュニケーションをすることが出来るというPCツール・CQ100というのをインストールしましたが、それと比べるとEchoLinkのPCツールは、仕組みとしてはアマチュア無線に近いものになっているように思います。

最近、市内のEchoLink中継局にVHFでアクセスして少しずつEchoLinkを体験しているところですが、その過程でいくつもの理解不明な用語が出てきて、いまだに十分イメージすることが出来ていません(^-^;)。

今回EchoLinkのPCツールをインストールしたのも、このソフトを使ってみることで少しでもEcholink全体のイメージを掴むことが出来ればと思ってのことでした。

「リンク局」「レピーター局」「RFユーザー局」「マルチ接続」・・・その他WiresIIとの関連や、WiresIIでの用語「ノード局」「ノード・トゥ・ノード」・・・も交錯していて「カンファレンス」「ルーム」・・・などなど、現在僕の中ではごちゃごちゃになっています(^-^;)。 管理人

追記・・・・Echolinkに手元の無線機からだけアクセスして様子を見てきていたのですが、ここでEcholinkのPCソフトをインストールしてみて、画面に表示される様々な情報から、一気にEcholinkの様子が分かるようになった気がしています(^-^)。 「リンク局」「レピーター局」に・・・・カンファレンスや、無線機に接続されていないPC・インターネット上の局に・・と、画面上に区分されて表示されていて、それぞれの情報もクリックで表示されたりする部分もあります。

昨日までの当局のように、一切登録していなくて中継局に電波でアクセスしてEcholinkに接続するというケースも含めると、ずいぶん許容の幅の大きいシステムであるように思えてきます。 ふーん、こんなことになっていたのかぁと、面白くうれしくPC画面上のEcholinkソフトを眺めています。

Echolinkソフトの使い方は全く分かっていなくて、これから試してみる段階なのですが、Echolinkのイメージを持つことが出来ただけで、インストールして登録した甲斐があったと思っています。 (ハンディ無線機を面白い小道具として楽しもうとするときには、これらEcholinkのようないわゆるVoIPは、より一層面白くしてくれるシステムだなあ、と思いました。) 管理人

追記----2008.03.19 EchoLink DX 北部イングランド

アマチュア無線をするようになって知り合った北部イングランドの無線局と、いままでにもやり取りをしていて、途中40mバンドや17mバンドでも短波帯DX交信のスケジュールを組んで交信を試みたりしていました。

今回、市内のEchoLink中継局の存在を知って、VHF帯の電波でEcholinkにアクセスできるように準備をして、とうとうEcholink経由の交信スケジュールを試みて、とうとう交信することが出来ました(^-^) ばんざーい。

Echolink経由ですから電波のコンディションはほとんど影響しません。交信成立しても当然と言えば当然ですが、お互いに声を直接聞いてQSOをするのはやはりうれしいものです。

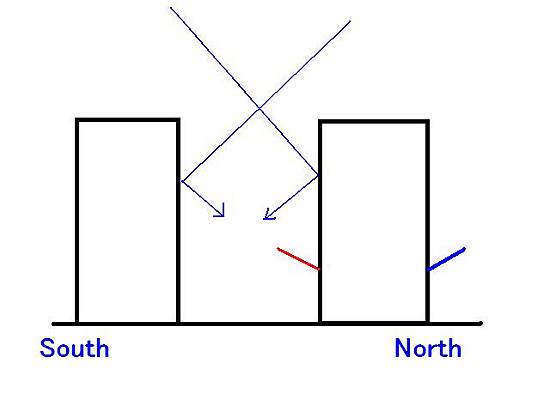

僕の方は常置場所から数キロの距離にある市内中継局までVHF電波を飛ばすと、ここで信号はインターネット回線にデジタル信号として乗ります。その信号は北イングランドのEcholink・レピーターまで行くと、そこで再びV/UHF電波になって、そのレピーターからヨークシャーの空に発射されます。そのレピーターのアンテナから発射された信号は約60キロの距離を電波で飛んで、7/8 波長バーチカルアンテナに届き、イギリス局のFT-847で復調される・・・という交信でした。

一応DX交信らしく、QTH、無線設備やアンテナの紹介をしました。そこで無線機の交信を終えて、今度はPC上でのEcholink交信をお願いすることにしました。もうすでにイギリスでは夜の11時を過ぎていますので、手短にQSOしなくては・・・と思いつつも、セットアップできたばかりのPC・Echolinkを使っての初交信をおねがいしてしまいました(^-^;)。 「それはいい!」と応答してくれて、イングランド・ヨークシャー州のレピーターと、こちら岡山市内の中継局の電波を受信することになる無線局に対して挨拶をして、Echolink DX交信を終えました。

それから、今度はすぐPCディスプレイ上のEcholinkソフトで、イギリス局のコールさんを探してクリックしてみました。(この操作は初めてやることになります)

うーーーん、声が聞こえてきました(^-^)。

マイク感度調整はテスト局を利用して調整済みだったので、すぐQSOを始めることが出来ました。(PCマイク調整をしておいてよかったぁ)こちらでは、もうすっかりくつろいで、個人的な話題も含めてイギリスと日本で部分的ではあるものの電波を使って(Echolink経由で)DX交信ができたことをのんびり喜び合いました(^-^)。

「これでやっとカード交換が出来る!」といわれて、ああそうかぁと思いました。無意識のうちにEcholink経由の交信は「別のもの」と思っていましたが、実際電波も使って交信したので、これを口実にカード交換をするというのも「あり」だなあ!と。

個人的にはPCでEcholink経由の交信は、開局してここまで電波で四苦八苦してきているアマチュア無線と同じようには思えなくて、そのまま「有線の電話」のように思っているのですが、レピーター局もしくはリンク局まで電波を飛ばして、自分の無線機とアンテナを使っての交信ができるところが、Echolinkのいいところだなあと思います。

PCとPCで話をしている時にも、またコンタクトしましょう、EメールやメッセンジャーやEcholinkで、という話題になりました。いろんな通信手段を試しながら、こうして交流できること自体も面白く、楽しく、うれしいものなんですね。そんなことをあらためて思うようになりました。

最後には、今度はコンディションを「読んで」HFバンドでの交信を実現させたいなあと言う話で今日のEcholink DX交信を終えました。

あーーービデオ録画しておけばよかったなぁーーー。 管理人