妙昌寺本堂脇の階段を下り左手を見ると、松の木とお堂が見えた。

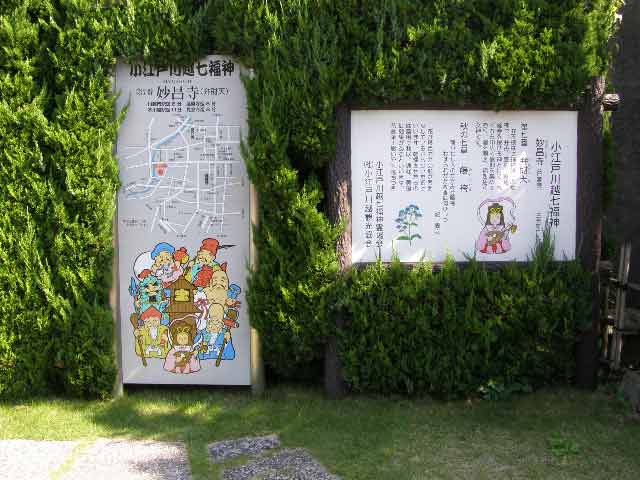

お堂の前に行ってみると、お堂の左手の生垣の前に「小江戸川越七福神」の案内板が並んでいた。

お堂は一段高い所にあり、前に石段があった。

「この赤間川、もとは入間川の水路だったところで、たびたび氾濫して沿岸に大きな被害をもたらした。そこで当時の地頭が、小石に一字ずつ法華経を書き、塚の中に埋め、堂宇を建立、弁財天を勧進して守護神としたら、以後洪水はなくなったという。いらい経ヶ島弁財天といわれるようになった。現在は河川改修などで、かつての面影はない。」

お堂の裏側に回ると、裏の川を見ることができた。

川底に段差があり、水の流れ落ちた先には鯉の群れが見えた。

今回のコースはここで終わる。

弁財天脇の道路に出て左折し、坂を登って右折すると、火の見櫓38で紹介した川越市消防団第二分団の火の見櫓がある。