2016年11月16日(水)、神護寺(高尾、たかお)→西明寺(槙尾、まきのお)→高山寺(栂尾、とがのお)の「三尾」紅葉めぐり

神護寺境内図

境内は広い。山岳寺院ですが、境内に達してしまえばそれほど高低差はありません。紅葉の最盛期なので、境内全域が紅く色づいている。

楼門を入った右手に、手前から順に書院、宝蔵、和気公霊廟、鐘楼、明王堂が建ち、その先には五大堂と毘沙門堂が南向きに建つ。毘沙門堂の後方には大師堂がある。五大堂北側の石段を上った正面に金堂、その裏手の一段高いところに多宝塔が建つ。「かわらけ投げ」の地蔵院は境内西端です。

楼門を入った右手に、手前から順に書院、宝蔵、和気公霊廟、鐘楼、明王堂が建ち、その先には五大堂と毘沙門堂が南向きに建つ。毘沙門堂の後方には大師堂がある。五大堂北側の石段を上った正面に金堂、その裏手の一段高いところに多宝塔が建つ。「かわらけ投げ」の地蔵院は境内西端です。和気清麻呂公霊廟と鐘楼

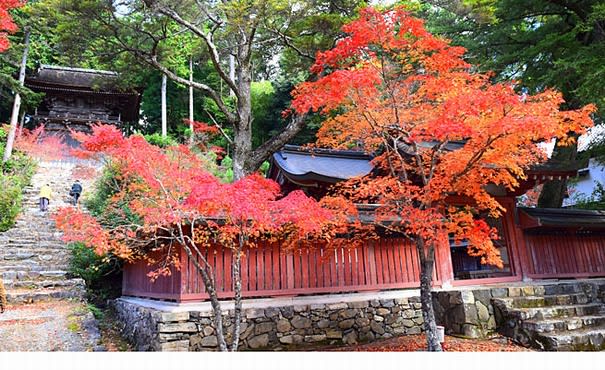

朱塗りの板塀で囲まれているのが和気清麻呂公霊廟。もとは和気清麻呂公を祀った護王社があったが、明治19年(1886)に京都御所の西に移転し護王神社となった。この霊廟は昭和9年(1934)、山口玄洞寄進により建立されたもの。

朱塗りの板塀で囲まれているのが和気清麻呂公霊廟。もとは和気清麻呂公を祀った護王社があったが、明治19年(1886)に京都御所の西に移転し護王神社となった。この霊廟は昭和9年(1934)、山口玄洞寄進により建立されたもの。左階段上が鐘楼です。入母屋造、こけら葺、袴腰の鐘楼は、江戸時代の元和年間(1615-1623)に建立されたもの。その鐘楼の中には国宝の梵鐘が吊るされている。「姿の平等院」、「声の三井寺」とともに「銘の神護寺」といわれ「日本三名鐘」の一つに数えられている。平安時代の貞観17年(875)の鋳造で、序の詩は学者・橘広相、銘は文人・菅原是善、書は歌人・藤原敏行によるのもで、当時の一流文人の合作で「三絶の鐘」とも呼ばれた。総高149cm、口径80.3cm。

五大堂・毘沙門堂・大師堂

右の五大堂は元和9年(1623)の建築で、入母屋造・銅板葺きの三間堂。不動・降三世・軍茶利・大威徳・金剛夜叉の五大明王像を祀っている。

五大堂の南に建つ毘沙門堂(写真では左)は江戸時代の元和9年(1623)の建築で、入母屋造、銅板葺の五間堂。昭和9年に新しく金堂が建つ前は、この堂が金堂で本尊の薬師如来像を祀っていた。現在は、厨子内に毘沙門天立像(平安時代、重文)を安置している。

毘沙門堂の西側に建つ大師堂(重要文化財)は入母屋造、こけら葺きの仏堂。神護寺の前身だった高雄山寺時代に空海が住まいとしていた「納涼房」を安土・桃山時代に復興したもの。内部の厨子に正安4年(1302)作の板彫弘法大師像(重要文化財、秘仏)を安置する。

金堂と多宝塔

金堂が、五大堂・毘沙門堂を見下ろすように、広い石段上に南面して建つ。この時期、艶やかなカエデ紅葉に彩られ、絵になる階段です。

金堂は昭和9年(1934)に実業家・山口玄洞の寄進で建てられたもの。入母屋造、本瓦葺きの本格的な密教仏堂で、昭和仏堂建築の傑作とされる。須弥壇中央の厨子に本尊の薬師如来立像(国宝)を安置し、左右に日光・月光菩薩立像(重要文化財)と十二神将立像、左右端に四天王立像を安置する。

金堂の背後の小高い位置に建っているのが多宝塔。ここも紅葉の美しい場所です。

金堂の背後の小高い位置に建っているのが多宝塔。ここも紅葉の美しい場所です。金堂と同じく昭和9年(1934)に、実業家・山口玄洞の寄進で建てられたもの。内部に国宝の五大虚空蔵菩薩像を安置する(毎年5月と10月に各3日間ほど公開)。

和気清麻呂公の墓所

金堂の右奥に、山中に入る二筋の小道がある。入口に道しるべの石標が建てられ、「右 和気清麻呂公御墓参道」、「左」には性仁法親王・文覚上人の墓への道を示している。なお高雄山(標高428m)山頂へも、この左の道を登るそうです。

石標に従い右の小道を入っていく。平坦な山道で、10分位で垣根に囲まれた和気清麻呂公の墓所が現れる。

神護寺を創建した和気清麻呂公は、延暦18年(799)67歳で亡くなると、高雄山中にその墳墓が祀られた。この墓碑は、明治31年(1898)に建てられたもの。

かわらけ投げ

地蔵菩薩像を祀る地蔵院前の広場、境内で一番紅葉が美しい場所です。

ここが、いわゆる「かわらけ投げ広場」で、「かわらけ投げ」の発祥地。売店で2枚100円で、直径5cmくらいの素焼きの皿「かわらけ」を売っている。「記念に持って帰る」と言ったら、売店のあばさんに怒られた。”厄を家に持って帰ってどうするの!”って。それもそうだ、厄払いのために投げるんだから。

投げる人、覗き込む人、写真撮る人、さまざまです。なかなかうまく飛ばない。紙ヒコーキのようにふんわり飛ぶより、スッーと消えたほうがよいのかも。厄だから。ここはちょうど清滝橋の真上辺りでしょうか。清滝川まで飛ばすのは、まず無理でしょう。

投げる人、覗き込む人、写真撮る人、さまざまです。なかなかうまく飛ばない。紙ヒコーキのようにふんわり飛ぶより、スッーと消えたほうがよいのかも。厄だから。ここはちょうど清滝橋の真上辺りでしょうか。清滝川まで飛ばすのは、まず無理でしょう。伝・源頼朝像

何かでよく見たことのある肖像画です。これは神護寺に伝わっていた国宝「伝・源頼朝像」。日本の肖像画史上の傑作として名高い。寺の史料である『神護寺略記』によって源頼朝とされてきたが、近年では異説も多く確定できない。そのため、国宝の指定名称にも「伝」の字が付されている。

何かでよく見たことのある肖像画です。これは神護寺に伝わっていた国宝「伝・源頼朝像」。日本の肖像画史上の傑作として名高い。寺の史料である『神護寺略記』によって源頼朝とされてきたが、近年では異説も多く確定できない。そのため、国宝の指定名称にも「伝」の字が付されている。絹本著色、大きさは縦143cm、横112.8cmで、ほぼ等身大に描かれている。筆者は藤原隆信というのが通説だったが、これも最近否定されてきているようです。

神護寺の所蔵だが京都国立博物館に寄託されている。毎年5月1日~5日に開かれる「曝涼(虫干し)展」では、神護寺に里帰りし一般公開されるそうです。

(写真は小冊子「高雄山 神護寺」より)

詳しくはホームページを