2012-06-30 16:27:16

◎元最高裁判事・団藤重光氏が死去…刑事法の権威

戦後刑事法学界の第一人者で、リベラル派の最高裁判事としても活躍した文化勲章受章者の団藤重光氏(東大名誉教授)が25日午前5時48分、老衰で死去した。

98歳。葬儀ミサは29日午後1時30分、東京都千代田区麹町6の5の1聖イグナチオ教会大聖堂。喪主は義妹、勝本稔子さん。葬儀委員長は松尾浩也・東大名誉教授。

1935年東京帝大法学部卒。74年10月に最高裁判事に就任し、83年に定年退官した。75年の「白鳥決定」で再審開始の門戸を開いたほか、津地鎮祭訴訟判決(77年7月)や大阪空港騒音訴訟判決(81年12月)でいずれも反対意見を述べたほか司法史に大きな足跡を残した。死刑廃止論者の理論的支柱でもあった。

(読売新聞:2012年6月25日)

◎訃報:団藤重光さん98歳=元最高裁判事

刑事法学の第一人者で、刑事訴訟法など戦後の刑事法の策定に関わった元最高裁判事で東大名誉教授の団藤重光さんが25日午前5時48分、老衰のため東京都内の自宅で死去した。・・・

岡山県出身。1935年に東京帝大(現東京大)法学部を卒業。戦後の47年に同大教授となり、48年の刑事訴訟法策定などに関わった。以後、東大法学部長や法相の諮問機関・法制審議会の委員として、刑事法理論の確立や法改正に関与。74年10月に最高裁判事に就任した。83年11月に退官し、皇太子(現天皇)ご一家の相談役の東宮職参与に委嘱された。81年に日本学士院会員となり、95年に文化勲章を受けた。

(毎日新聞:2012年6月25日)

訃報報道を収録したこの記事は完全な私的備忘録です。なぜならば、団藤重光氏こそ私が最も尊敬する法学者のお一人であり、実際、今に至るまでその基本書を最も頻繁に読み返した方だから。

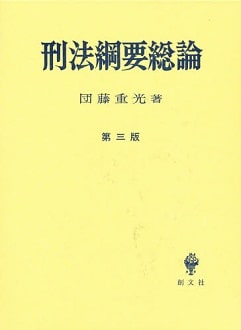

刑事法に限らず私の学部時代の基本書については下記拙稿をご参照いただくとして、刑事法とは縁がなくなって20年近く経ちますが、学部生になったころ夢中になって団藤先生の基本書、『刑法綱要総論』『同各論』『新刑事訴訟法綱要』および『法学入門』(後に『法学の基礎』と改題されて再版されました)。加之、エッセー集の『刑法紀行』『実践の法理と法理の実践』『この一筋につながる』 『わが心の旅路』を繰り返し読んだことをくっきり覚えています。

・法律学の<KABU>基本書披露

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/59a4a81fe3c6b905063199ec044b7bd5

・応報刑思想の逆襲(1)~(5-資料編)

http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/96510cf17d1e91d2471c047147362d70

団藤先生に関しては、国粋馬鹿右翼のかの三島由紀夫氏との邂逅が有名です。実際、「三島由紀夫:平岡公威」は「D先生:団藤先生」について、こう書いている。

本学の法科学生であったころ、私が殊に興味を持ったのは刑事訴訟法であった。D教授が若手のチャキチャキであった当事のこととて、講義そのものも生気溌剌としていたが、「証拠追求」の手続きの汽車が目的地へ向かって重厚に一路邁進するような、その徹底した論理の進行が、特に私を魅了した。(「法律と文学」から 引用)

それに対して、団藤先生もこの国粋馬鹿右翼については覚えておられたようで、

戦時中のことであった。勤労奉仕で働いてる学生達の監督のために、数日間、一緒に泊まったことがある。・・・・一人の学生が著名な作家達とさかんに文通しているのが目に付いた。字はうまくないが、文章はいかにも文学青年らしい。毎日そういう手紙を何通も書くので、まず、平岡公威という名を覚えてしまった。・・・・学年末試験でのかれの刑事訴訟法の答案はずば抜けて良かったので、平岡公威の名は、もう一度わたくしの脳裏によみがえった。 (『わがこころの旅路』から引用 )

と書いておられるけれど、他方、確か『法学入門』の栞の中では、「純粋に論理だけを紹介した刑事訴訟法だけではなく、哲学を盛り込んだ実定法である刑法のほうも見てくれれば、そういう行動にいたらなかったのかもしれない。実に残念」と記しておられます。

本稿では刑法・刑事訴訟法の基礎理論を巡るコメントは割愛します。而して、葢し、私が団藤先生の諸<作品>を思い返すとき、団藤先生の業績と考えるのは、(H)刑法の「構成要件論=定型説」の確立、および、(K)人格責任論の提唱。加之、(T)刑事訴訟法における訴訟構造論(二面説)の確立です。ある意味、死刑廃止論などは耄碌した大家のリタイア後の稚拙な趣味の域を出ていない、と。

実は、団藤・刑事訴訟構造論は疎遠な弟子である平野龍一元東大学長の唱えた三面説によって「刑事事件を巡る真実の発見に関して国家権力に過大な倫理的責務と法的権限と道徳的権威を付与する職権主義的訴訟観」であるとかの批判というかレッテルが貼られてきました。

而して、(熊本県荒尾市のご出身ながら福岡県大牟田市にある福岡県立三池高校の卒業生であり私の高校の先輩だから?)まあ、悪意があったとは思わないけれど、葬儀委員長を務められる松尾浩也氏が、同じく熊本県でも福岡県最南端の大牟田市の近傍エリア出身の平野龍一氏による悪意によるものとしか思えないこのレッテル貼りを学会において「通説的評価」にしたことも何かの因縁でしょうか。

他方、訴訟構造の裏面たる訴訟対象論において、①刑事訴訟の対象は検察官が訴えた内容(訴因)であり、②刑事事件を巡る真実なるものと通底しかねない事件の真相(公訴事実)は、(a)犯罪者からの社会防衛の目的としばしばトレードオフの関係になりつつその目的とバランスを取ることが人権論からも訴訟を巡る経済学からも求められる原則、すなわち、(b)同一事件に関して同じ人物が複数回裁判にかけられてはならないという原則(二重の危険の排除原則)と協働して作用する、(c)訴因変更の限界確定のための機能的概念にすぎないと学説も実務も理解するようになったこの30年間で、団藤・刑事訴訟構造論は現在では学説史的の価値しか持たないとも見なされているの、鴨。

けれども、フッサールの現象学を持ち出すまでもなく、刑法も刑罰もその根拠が究極的には当該の社会の<法的確信>に収斂するしかない以上、国家が人を裁き処罰する根拠たる刑事責任の根拠もまた<人格>に収斂するだろう。

また、ある社会が<法的共同体>でしかなく、よって、それは<機能主義的something>に還元され尽くすものではないとすれば、当該の社会に生きてある人々の抱く「犯罪のイメージ=定型としての構成要件」もまた犯罪の成立要件の一斑をなし、加之、二重の危険の排除/不意打ち禁止/武器対等の原則を逸脱しない範囲に限定されるとしても、訴因という中核を包むものとしての公訴事実を訴訟対象の外層と理解して訴訟対象を重層的動態的に再構築する余地は小さくないの、鴨。と、そう私は考えます。

団藤重光先生のご冥福をお祈り申し上げます。